エッセイ

「ぼくの神保町物語」(2015年版)

本来なら就職活動に精を出すべき大学四年の六月、ぼくは神保町をぶらついていた。「アルバイト募集中 K珈琲店」の貼り紙をたまたま見つけて、ふいにバイトでもしようかという気になり、店にとびこんだ。

面接が終わった後でオーナーにこう言われた。

「どうして、あなたを採用したかわかりますか?嘘をつかなさそうだからです」

すぐ顔に出るタイプなので当たっている。さて、それはさておき、そのころぼくは長年あたため続けていた嘘にどうやってケリをつけるかで迷っていた。

実は、小さいときからずっと絵を描くことを仕事にできればいいだろうなと空想していたのだが、美大を目指すこともなく最初からあきらめていた。できっこない、できっこない。会社員になって趣味でやっていくのが分相応だろう…。

…いや、しかし一度も勝負しないで人生を終えるのはアホだな!

数ヶ月悩んだのち、ついにそう決心して十月には就職活動をやめてしまった。オーナーに告げると「もったいないことをするね〜」とびっくりしていた。嘘をつかないというのは何もこのことを言いあてたわけではないが、自分としてはようやくまともに人生をはじめることができた気分であった。

正直に行動するというのは実にいい。毎日にハリが出る。おかげでフリーター生活というのも不安どころか楽しい日々だった。一番授業料の安い学校ということで、セツ・モードセミナーにも通いはじめた。

しかし人生はそう甘くはない。K珈琲店で働きながら四十一歳で辞めるまで実に十九年ものあいだ下積み生活をおくることになるのだ。これがぼくの神保町物語のはじまりである。

リクルートスーツの自画像

リクルートスーツの自画像

神保町より都営新宿線で三つ目の駅、曙橋にセツ・モードセミナーはある。

校長の長沢節はぼくが入学した時に七十七歳だった。セツ先生がどんな人かよく知らないで入ったのだが、たちまちこの老人の虜になってしまった。長沢節の魅力は会ったことのない人には決してつたわらない。著書も評伝もあるが、それを読んでもわからないと思う。言葉で説明できないからこそ魅力的なのだ。まずはそのことを学んだのだった。

入学してしばらくたって、オウムの地下鉄サリン事件があった。

「教祖はブタみたいだけど、幹部はみんなカッコイイねーっ」

とセツ先生は言っていた。先生はゴツゴツした骨に美を感じる人だった。セツ好みの美少年というのは、顔じゃなくて骨のことだ。

ガリガリだったぼくは愛されて、ますます立派なセツ信者になっていった。

セツ先生はすべての発想が独特だった。自分で考案した「セツパッチ」という細いズボンをはいていた。先生の格好は他の人が真似しても似合うものではない。民族衣装はその民族が着るとものすごくカッコイイように、長沢節という人の一人民族衣装のようだった。

挨拶がわりに耳をひっぱる長沢節

挨拶がわりに耳をひっぱる長沢節

絵描き修行ののっけからそんな人に会ってしまって、ますます自分で考えてものをつくるというのは楽しいことだなと思った。

授業は来る日も来る日も人物クロッキー。実際のモデルを見て描くと、いつもそこには対話があり、発見があるのでとても楽しかった。しかし、月に二回ある水彩タブローの合評会ではいきなり壁にぶち当たっていた。合評会で「A」と評価された作品はロビーに飾られるのだが、ぼくは飾ってある絵を見てもさっぱりわからなかった。そんなわけで当然「A」はもらえない。

セツは「デッサンは絵の基本じゃない。色の構図こそが絵の基本」という教えで、これは純粋絵画から見た分析である。たしかに古今東西すべての傑作絵画は色の構図がキマッているのであった。また、デッサンがめちゃくちゃな絵でも、いいと感じるのはそのせいなのだった。なんとなくこれがわかりかけてくるのに半年かかった。また、これがわかるとこむつかしいことを知らなくてもすべての絵は理解できるのだ。

半年目でやっと「A」をもらった。この半年はすごく長かった。合評会が終わり、いそいで絵の具箱をかたづけて、浮き足立ったまま雨の中をバイトに向かった。

「伊野くん、休憩入って」

と店長に言われて、ロッカールームに傘を取りにいった。絵をこころざして半年、はじめて褒めてもらえたうれしさがまたこみあげてきた。よかった…才能がないわけではないかもしれない。ロッカールームを出て傘のジャンプボタンを押すと、勢よく傘がひらいた。店長やお客さんが目を丸くしている。お店の中で傘をさしてしまったのだ。

バイト先ではまかないがなかったので食事は外の店でとる。とんかつの「いもや」に入った。いつもは七百円のロースかつ定食だが「A」をもらった日は九百円のヒレかつ定食を食べていいことにした。(今思うと、とんかつはロースこそうまいのだが…)その後、頻繁に「A」をもらえるようになったのでこの制度はやめた。

とんかつ「いもや」

とんかつ「いもや」

週に五日も働くようになると、平のアルバイトから珈琲を入れる係に昇格した。時給も二百円あがる。うちの店は当時、一杯七百円もする高級店だった。池波正太郎もよく来ていたようで日記にも出てくる。二ヶ月ほど練習をしてから、実際にお客さんに珈琲を出すようになるのだが、最初は自分のいれたコーヒーに七百円の価値があるとは思えなくて詐欺をはたらいているような気がしたものだ。

何者にもなっていないただの男は、せめて珈琲の味は一人前になりたいと思った。はじめて職業意識というものがめばえた。

池波正太郎の本、とくにエッセイはくり返し読んだ。池波正太郎の書くものには、アルバイトにおいてとかくゆるみがちになる精神をひきしめてくれる効果がある。影響をうけやすいので、ハマっているときはキビキビと働く。どんな境遇にいても真人間でありたいと思う。しかし自分の中の池波ブームが過ぎ去ると、また元に戻ってしまうのであった。

カウンターに座る池波正太郎

カウンターに座る池波正太郎

喫茶店という商売がいいのは、お客さんが休みにくるところだからだ。打ち合わせや商談をするところでもあるが、基本的には休みにくる。働く方にとっても相手が休憩中なのはカリカリしてなくていい。お互いビジネスならひとつのミスも致命傷になる。ホッと一息ついたり、仕事では見せない顔になったり、いっとき休みにくる様子はこちらが見ていても楽しい。

そんな光景を見ていると、とてもうらやましくなり、休日に友達を誘って、どこかの喫茶店に入ったことがあった。しかし、特筆するような楽しさというのはない。どうして、仕事中はあんなに楽しそうに見えたんだろうな。

カウンターの中にすました顔でいると、お客さんは店員は会話を聞いていないと思うらしい。でも、こっちはよく聞こえる。透明人間になったようで、それは秘かな楽しみなのである。

珈琲をいれながら、他人の話を聞かぬふりして聞いている。ここだけの話をしている場合も多い。OLの浮気自慢や、実はオレ精神病院に入院してたんだよ、という告白。なんてあけすけな!あまりにおもしろくてついブッ!とふき出してしまい、気まずい雰囲気になったこともある。透明人間の顔はまっ赤。

仕事中

仕事中

神保町の古本屋には、こわいオヤジがいて客を客とも思わぬ態度を平気でとる店もある。こちらの顔つき身なりが若僧そのものなので、なめられてもしかたない。事実こっちはなにもわかっていないし。

しかしいずれにしろ腹が立つ。その腹立ちを引きずったまま仕事に入ると、たいがいカップを割る。

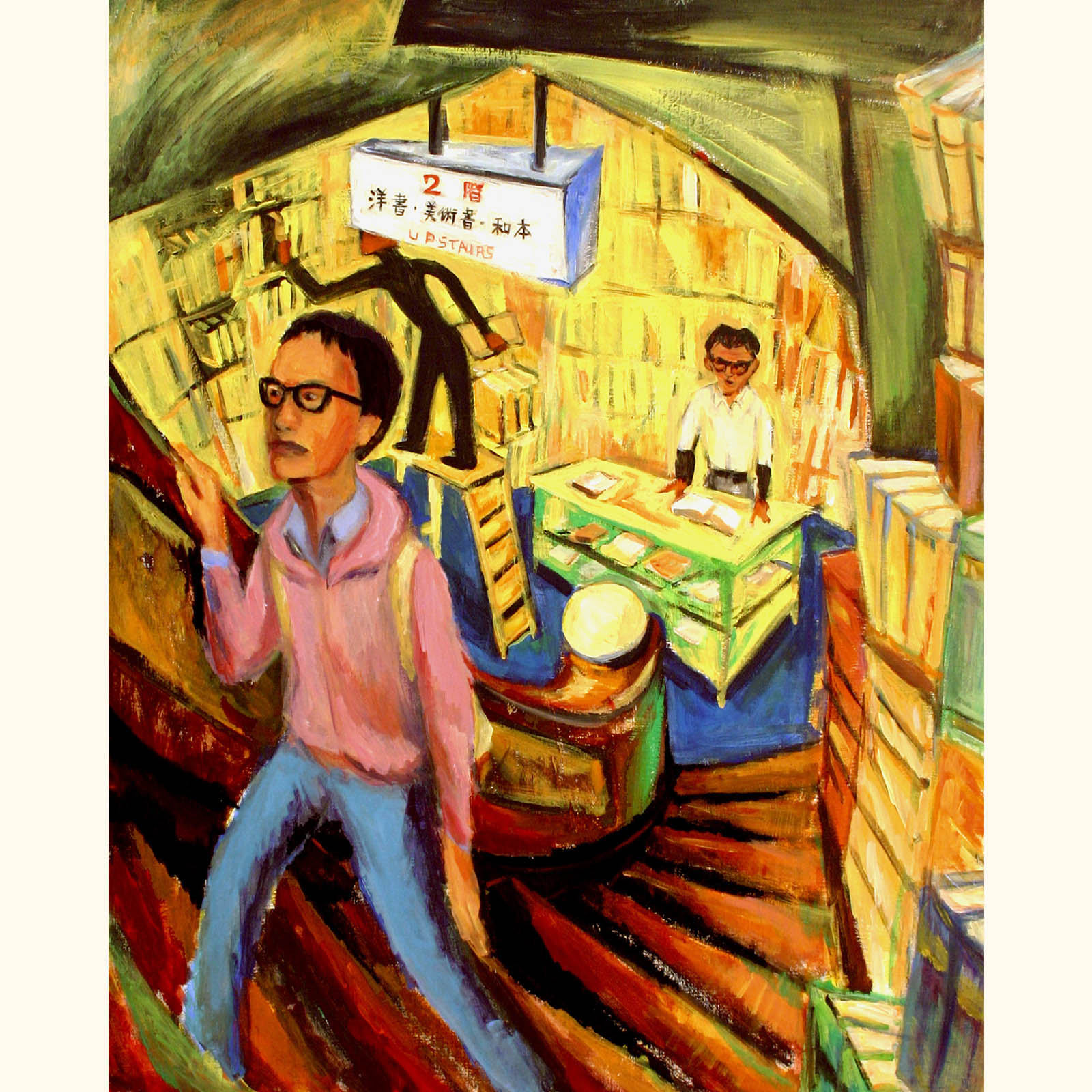

セツに通い出したときはイラストレーションの作品集やフォービスム、キュビスム、抽象絵画の画集や図録に眼がいった。

だんだん自分の興味がある絵というのも変わる。そうすると古本屋の棚のちがうところに眼がいく。知らない背表紙の名前が、知らぬ仲ではなくなってくる。徐々に眼を通す棚がふえていくと古本屋で時間が経つのは早い。

あるとき平凡社の「名作挿絵全集」をバラで一冊買った。その後、秋の古書祭りの時に全巻そろいで出ていたので思いきって買ってみることにした。そこで小村雪岱、木村荘八、石井鶴三というぼくの挿絵の三大アイドルを見つけた。しかし二十代前半の自分にとって、昔の挿絵は全体的に古くさく見えた。この全集は今でもよく見返しているが、古くさく感じるものは年々少なくなってくる。逆に新しく見えてくるものが多い。これ不思議なり。

今でもネタ本として重宝しているジョルジュ・ビゴーの「東京芸者の一日」や渡辺華山の「一掃百態」も数百円で買った。そういった本に手をのばしはじめると、古本屋のおやじの態度も変わる。棚から宮田重雄の挿絵集を抜いて見ていたら、にこやかに話しかけてきたことがあった。そのおやじには以前つっけんどんな態度をとられたことがあるのだが、話しかけられてとてもうれしかったのを覚えている。

I書店の二階へ上がる

I書店の二階へ上がる

K珈琲店ではある時期、「芸術新潮」を毎月買っていた。一人で店をまかされる時間も多かったし、たいていそんな時はすごく暇なので、仕事中にもかかわらずマガジンラックからとってきてよく読んでいた。

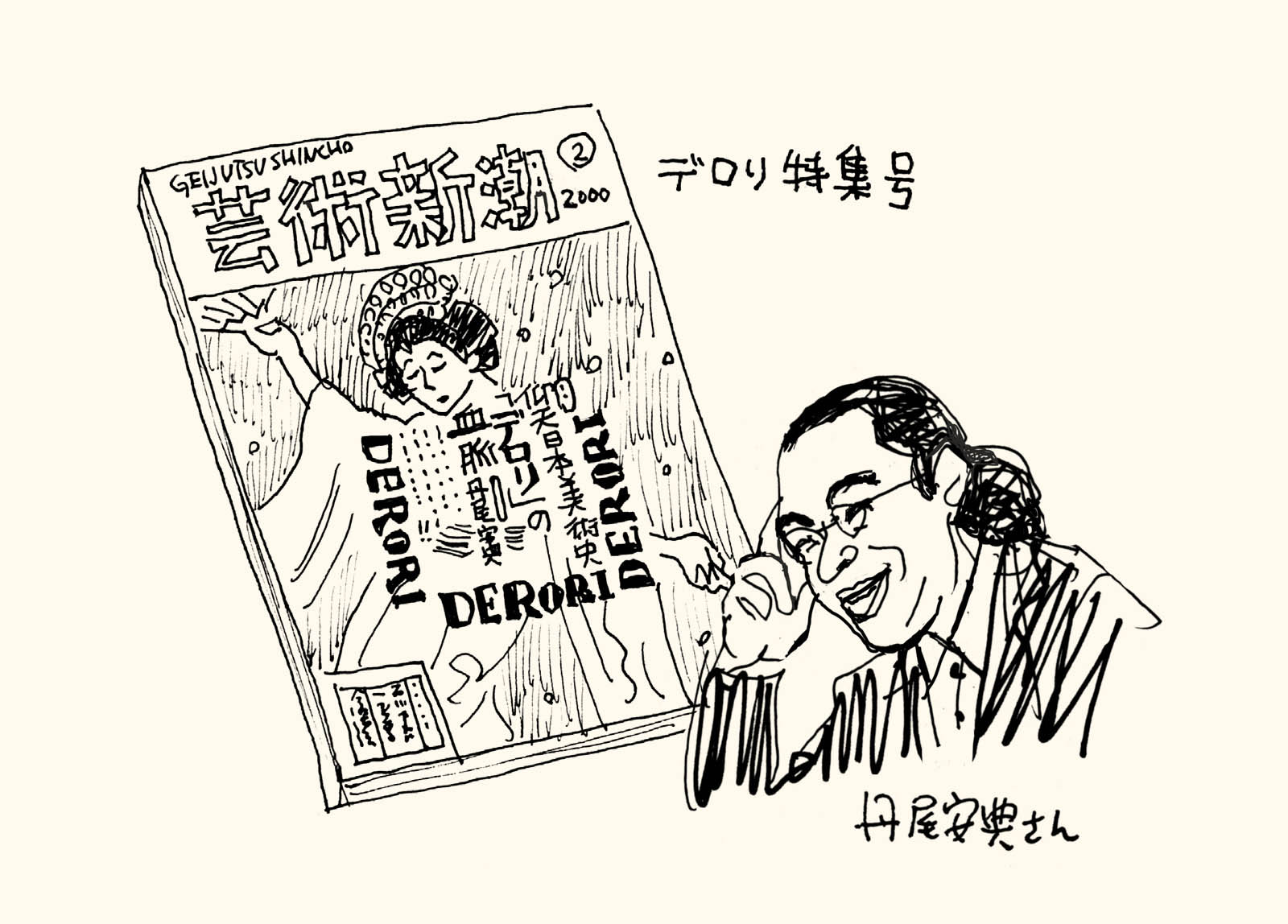

とくに興味をひいたのは二〇〇〇年の二月号『仰天日本美術史「デロリ」の血脈』という特集だった。

「デロリ」というのは岸田劉生が言い出した美感をあらわす言葉で、ゲテモノのような絵がいっぱい紹介されていた。文章がまた絵にからみつくような生き生きとした名調子だった。日本美術ってこんなおもしろいものもあるんだなぁ、こういう文章が書ければいいなぁ、なんて思いながら、暇にまかせて書き写したりしていた。

毎週金曜日に、近くの神田古書会館の即売会があり、古書漁りをしてきたおじさんたちのグループが珈琲を飲みにくる。やかましいが楽しそうなので、ぼくはおじさん達に好意をもっていた。

ある日のこと、先輩のアルバイトの女性が黒人ダンサーと結婚するので寿退社することになった。彼女もおじさんグループに好感をもっていたのか

「ねえ、伊野くん、この色紙におじさんたちからひと言ずつもらってきてよ」

と言うので、内心メンドクサイと思いつつも事情を説明してお願いした。あとでその色紙をみせてもらうと

「あなたと握手をした手は一生洗いません。デロリンマン丹尾」

と書いてあるのを見つけて、なぜデロリンマンなのか意味がわからず、?マークが頭に残った。

その夜、また一人で「芸術新潮」のデロリ特集をみていると表紙に、〈責任編集 丹尾安典〉と書かれているのが眼に入った。あれ?あの人がこの文章を書いた人だったんだ!とそのとき気がついた。

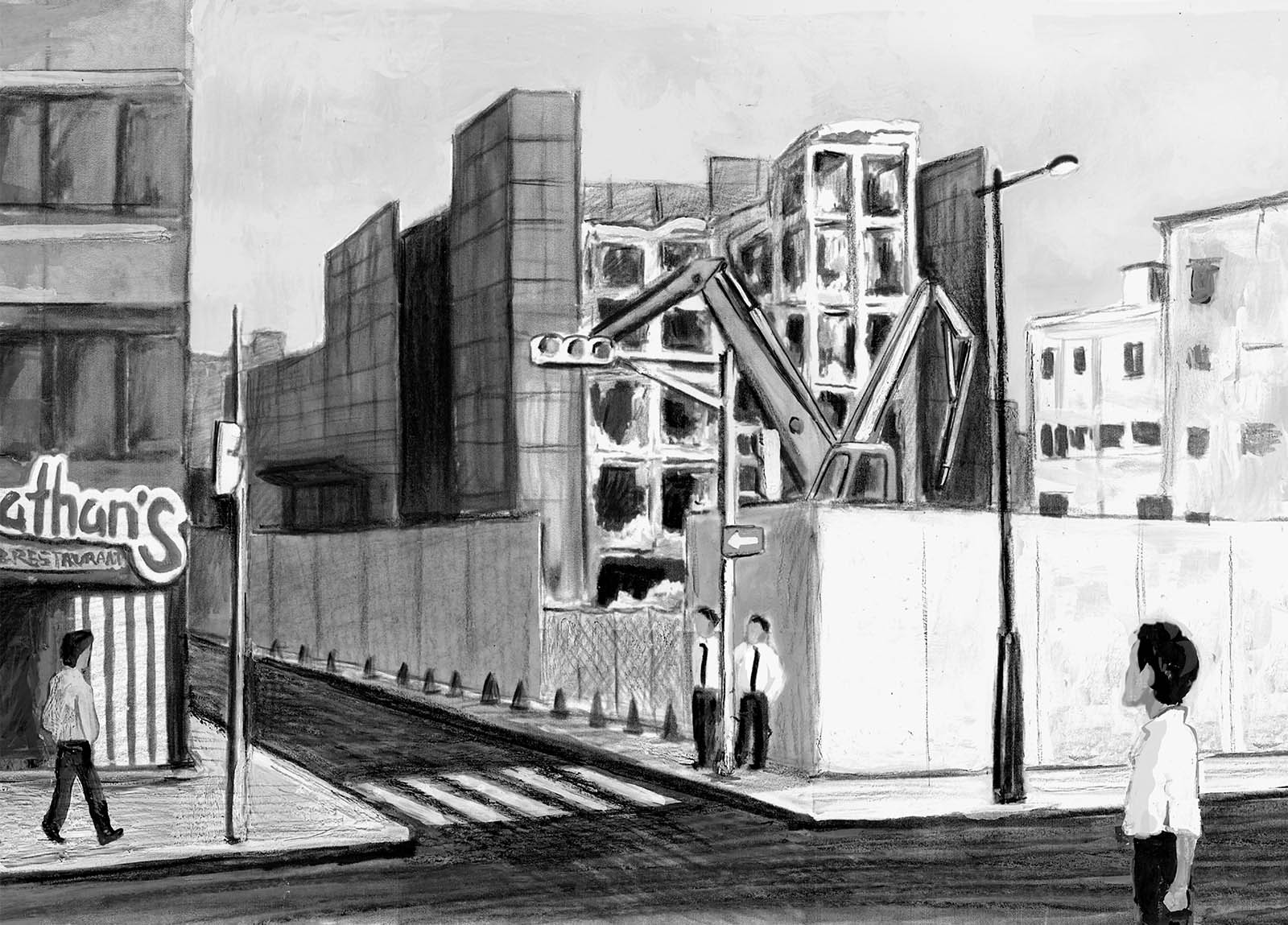

二〇〇〇年に入ると、神保町の再開発工事が着工した。すずらん通りの南側に三井不動産が高層ビルを二つ建てるのだという。

その場所は本の取次店が密集する、通称「神田村」というところで、あまり用はないのでたまに通るだけだったが、本の問屋横丁みたいなところでおもしろかった。

うちの店も不景気で、珈琲の値段は七百円から五百円に下げていた。再開発に反対する人、賛成する人がいて、うちのオーナーは賛成派。

「あそこのビルが完成したら、うちも蔵が立つからね」

なんて鼻息が荒かった。ぼくは心情的には反対だけど、不景気で店がつぶれるよりはいいかと思っていた。

「伊野くんね、街がかわるのを見ておくのは大切です。ちょっと見てきなさい」

とオーナーが言うので、仕事中にもかかわらず工事現場を見にいったこともある。ま、店もそれくらいヒマなときが多かった。

再開発される神保町

再開発される神保町

二〇〇三年、ようやくふたつの巨大なビルが完成した。結果からいうと、うちの店は蔵を建てずに、三軒あった店舗のうち一つを潰すことになった。客層が変わってしまったのだ。再開発はなにも恩恵を与えてくれなかった。勝ち誇ったように建つビルの下の街では、チェーン店がいっぱい増えつづけている。

二〇〇五年、K珈琲店は三つあった店舗のうち一つを閉店することになり(三店舗とも近所にあった)バイト生活十一年目だったぼくはリストラされることになった。

「伊野くんに辞めてもらうのは、時給が高いからではありません。あなたの人生を背負いきれないんだ」

と言われてしまったので、未練なく辞めた。バイト仲間は、長老が辞めるというので送別会を開いてくれた。ちょうどお花見の季節で、靖国神社で夜桜を見ながら酒を飲んだ。

みんな酔っぱらっておおいに見送ってくれた。

イラストの仕事はまるでなかったが、しばらくは無職になると決めて、毎日、家と図書館を往復したり、漫画を描いて持ち込みしたりしていたが、やがて貯金もなくなってきたので、赤坂にある料亭の厨房で働くことにした。

その店の中休みは二時間あるのだが、その間の手持ち無沙汰なことといったら…。

神保町とちがって赤坂はブラついても全然楽しくなかった。やることもないので喫茶店でテーブルに顔をうずめたままじっとしていたら店員から「大丈夫ですか」と言われた。そろそろ出て行けということなのだ。結局そこの料亭は店長との人間関係につかれて辞めた。

次にチェーンのコピーショップ(コーヒーではなくコピー)に職を求めたが、面接のときにどこの店舗がいいかと聞かれて、思わず「神保町店」を希望した。

そこの店長は二十九歳、ぼくは三十六歳。新人にして最年長。二十一歳の先輩女子にイビられながら仕事を覚えていった。休憩時間にすずらん通りの「キッチン南海」でカレーを食べた時に、神保町に戻って来たことを実感した。どうにかリズムをとりもどせそうな気もした。しかし、このバイトも話があう人が誰もいなくて半年で辞めた。

ひさしぶりにK珈琲店の前を通ると「アルバイト募集」の貼り紙がしてあった。

この一年間で、他の店では通用しないダメ人間であることはよくわかった。というよりひとつの店にあまり長くいすぎたので世間知らずになっていたのかもしれない。あまりストレスの多い職場は絵を描き続けるためにも避けたかった。しかし、どこに行っても多かれ少なかれストレスはある。

しかし、クビになった店にまた戻るのか?

…情けないことに、結局また雇ってもらうことにした。時給も下がったが、ここで働くことは全然苦にならない。よそごとを考えながらでも働ける。もういまさらプライドもクソもない。それよりも絵をがんばってなんとか巻き返しをはからないといけない。そう決心をあらたにして、そこからまた六年…。

出戻りには風当たりがきつい。なまじっか体が仕事を覚えているので動けるのだが、ちぐはぐなところがあり、よく粗相をした。

「伊野くんは、仕事が早いけど雑!」

と店長に何度も怒られた。オーナーは

「あのねー、これ以上食器を割られたら売り上げパーなのよ!いいですか、早くて雑なのは誰でもできるの。ゆっくり丁寧にやるのも誰にでもできる。プロは早くて丁寧に仕事をするの。矛盾したことができなければプロじゃないの!」

と涙目でうったえてきた。

〈早くて雑〉これは一生ついてまわるぼくの性質のようだ。性質は直らない。しかし絵は雑でもそれが味わいになる。逆に丁寧に描いたって、おもしろくもなんともないってこともあるじゃないか。バイト先では致命的な欠点だけど、絵においては魅力にもなりえるのだ。

…心にそういう言い訳があるので、いつまでたっても怒られるわけだ。

ぼくは職人としては永遠の半人前だろう。絵で一人前にならないかぎりは欠点をカバーしながら生きていかねばならない。

古本まつりの様子

古本まつりの様子

十九年という年月は、長いといえば長い。十年をすぎたあたりで新しいバイトの子に

「伊野さんはー、何年働いてるんですかぁ?」

と聞かれるのがイヤになってくる。答えたときの相手のあきれたような表情にたえられない。

十九年の間に、常連のおじさんがおじいさんになってそのうち来なくなった(たぶん死んだのだ)。ただのバイトなのに「店長」「マスター」「オーナー」などと声をかけられるようになる。

見てくれは店長やマスターでも通用するかもしれないが、中身はただのバイトなので仕事にたいして芯がない。働きはじめた当初は、日本で一番おいしい珈琲をいれる人間になってやる!と思っていたが、長年いるとそういう気持は…。

絵の方はどうかというと、どうやらこれは失敗におわるのではないかという恐怖が強くなってくる。成功を条件に描いているとこうなってしまう。ほとんど悲観的にならない性格なのだが、十九年という時間のなかではシンドイときもある。

そんなときは錦華公園に行って、チェーンスモークして休憩時間をやりすごしたり、明治大学の地下にある「刑事博物館」でギロチンや〈鉄の処女〉という拷問道具を見たりして気晴らしした。もちろんそんなことで気は晴れやしない。

その他、十九年の間には、店長の娘が幼稚園児だったのに、辞めるときには大学生になっていた。その娘さんは、小学生のときに店長につれられて個展をみにきてくれたことがあった。絵を見て怪訝な顔をしていたのを覚えている。

そのとき以来ずっと会ってなかったけど、後年、講談社の「さしえ賞」をもらったとき

「伊野さん、すごい!めっちゃうれしい!伊野さんの絵をはじめて見たときから、だいすきで、だいすきで、この人みたいにあったかくて、見たらにやりと笑ってしまう。そんな絵を描きたいなって、ずっと尊敬してます」とツイッターでつぶやいていた。

へー、そんな風に思ってくれていたんだぁ…。

K書店のガレージセール

K書店のガレージセール

ぼくが働きはじめたころの神保町は、今とはだいぶ違っていた。

戦争で焼けなかった街だから戦前の建物や看板建築がまだ多く残っていた。とくに「すずらん通り」が好きで、夕方、景色にワントーン光が加わると、とても心地いい。古書店の店員が台車に山ほど本を積んで押している、道路わきでは氷屋さんがのこぎりで氷の塊を掻いている…。

そんな情景もいいが、ここ神保町は神田にもかかわらず粋なかんじがほとんどなくてむしろ野暮、この野暮なところこそ一番の居心地のよさだ。粋というのは、きっと自分にはつまらない世界だと思う。

こうして作文を書くために思い出せば出すほど、失われた場所がよみがえる。働いているときはそれほど感傷的な気持になどならなかった。中から見る街の変化は、好奇心をともなってちょっとした楽しみにさえなる。ぼくにとってはいつまでもいてはいけない街なのだし。

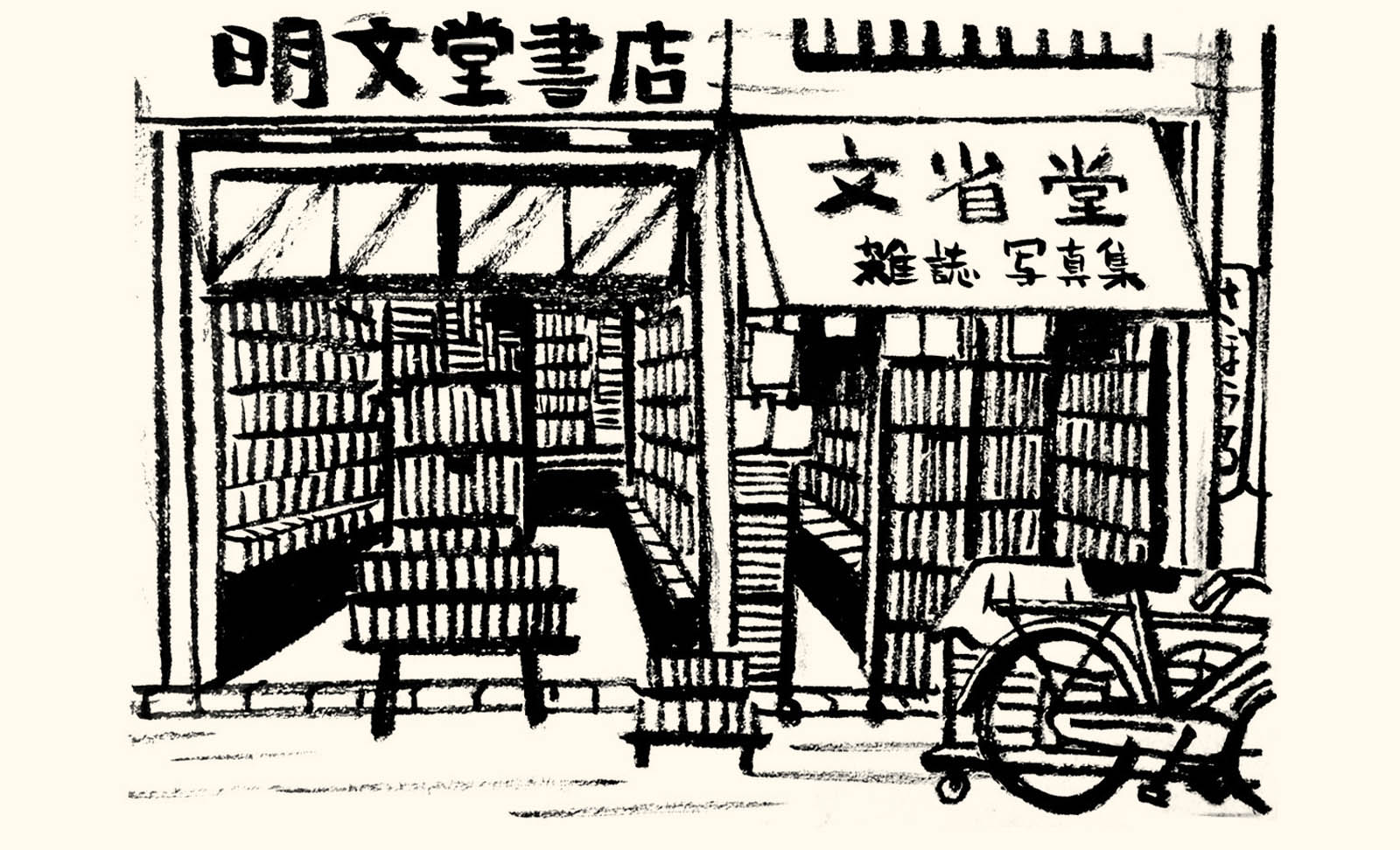

うちの店の目の前に「文省堂」という外壁をすべて均一棚で埋めた古い古書店があった。いかにも神保町らしい一角だった。その店がなくなりビルが建った。ビルの一階に、それもうちの店のドアの前にコンビニが出来たときは、正直、便利!と思ってしまった。

日常は基本的に退屈なのだ。神保町をはなれた今、外から見てがっかりするのはしょせん外の人間の意見だなと思う。

神保町はこころの故郷だけど、故郷と意識する時点で神保町を手放してしまっているのだ。

長いあいだ神保町にいたと言っても、遊びにいくのではなく働いていたから、かえって神保町のことはわからない。

長時間立ちっぱなしで働くので、忙しいときは休憩時間もなるべく体力を消耗したくない。信号は一つ以上渡りたくない。ほとんどが靖国通りとすずらん通りと駿河台下交差点付近をうろうろしていただけ。

もう辞める何年か前の話だけど、店の中でオーナーが「散歩の達人」の取材を受けていた。相手のライターを見ると、なんと大学の後輩だった。

「あれー!伊野さん!この店で働いているっていう噂は聞いてたんですけど、まだいたんですねー!」

と、悪意のない発言がまたグサッと胸にささる。なにか神保町のおすすめスポットを教えてください、という頼みにも満足に答えてあげることができない。

うちのオーナーは変わり者で、一族は瀬戸の窯元で、実家は大きな商売をしていたらしい。喫茶店をはじめる前の仕事は大手建築会社の出版部で編集長をしていた。自分が喫茶店をやるからには新しいことをしなければいけないという考えがあって商売をはじめた。最初の店は建築家のマッキントッシュが作った図書館風の内装にして、世界中のカップを何百も集めて好みのカップで飲めるようにし、珈琲は当時東京ではあまり飲まれていなかった炭火焙煎を神戸の「萩原珈琲」からとりよせた。

これが当たって、店舗を三つまで増やし、それぞれコンセプトをかえて経営していた。

それまでは山小屋風の喫茶店が主流だったので喫茶店の変革期の最先端にいたわけである。喫茶店業界にはブームがあって新しい波がくるとそれまでの店は潰れ、新種の店が竹の子のように出て、またつぶれる。

うちの店もトップランナーからだんだん後退してくるわけで、それとともにお客さんも高齢化してくる。はじめたときは若者の店だったのだが、すっかり中高年の店になってしまった。オーナーはなんとか現状を打開しようと編集者時代に鍛えたアイデアや企画を打ち出すのだが、だんだん空振りが多くなってくる。

神田という土地は老舗が多いが、お客は老舗に〈新しいこと〉をもとめてはいない。しかし最初に新しいことをやったからこそ喜ばれて残っているわけで、新しいことは絶対に必要なのだ。今では古さがお客にとって新鮮になっているというわけだ。

来てもらったお客さんにおもしろがってもらえなければいけないのは老舗も新規も同じ。また職人の仕事は単調との闘いでもある。出世ひとつとっても個人商店に管理職なんてない。簡単な仕事にみえて、これでけっこうむつかしい。

神保町にあったぼくのお気に入りの店もどんどん消えて行った。老舗になるのは何回も時代の波を乗り切った店にしかなれない。ぼくの働いていた店もいろいろあったし、今でもなんとか必死でやっているようだ。

ぼくは三年前に辞めてから、時々お客として行く。それが目的ではないが、コーヒーを飲みながらつい辞められたことをしみじみと味わってしまう。

あーよかった、あーよかった…。

この味は他の店ではあじわえない。(おわり)

すごろく「イラストレーター残酷物語」

以上は2015年の「私と街の物語」という展覧会用に書いた作文です。その後、「ぼくの神保町物語」は集英社の「小説すばる」で針小を棒大に書きふやし、2016年4月号から2017年3月号まで計13回連載されました。

以下に掲載するのは長沢節先生との別れを書いた第6回と、バイトをクビになって一度神保町を去る第8回です。

第6回-1

第6回-2

第6回-3

第6回-4

第6回-5

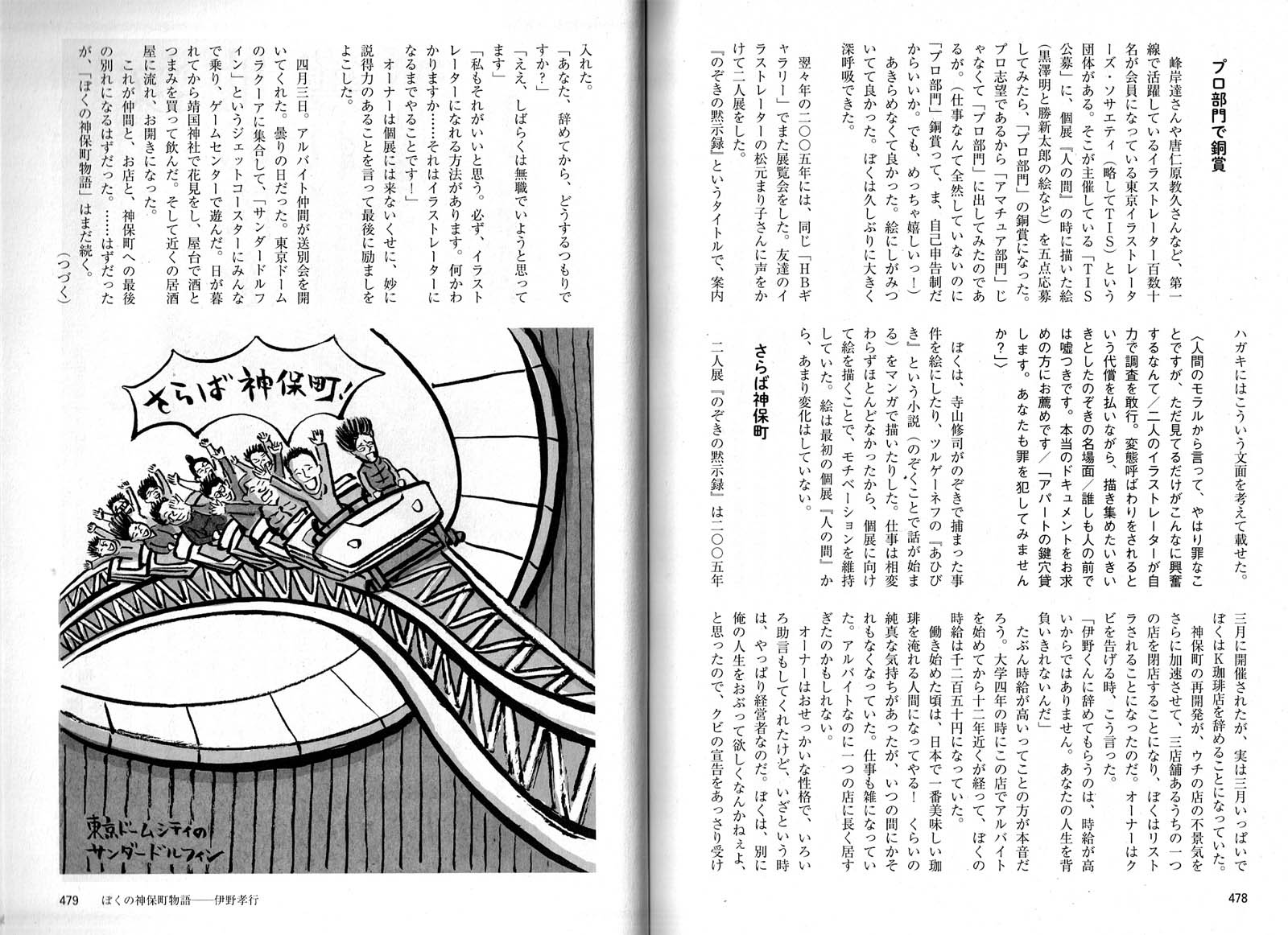

第8回-1

第8回-2

第8回-3

第8回-4

第8回-5