2025.10.14

「人はなぜ風景を描くのか」妙録(後編)

前回からのつづきです。

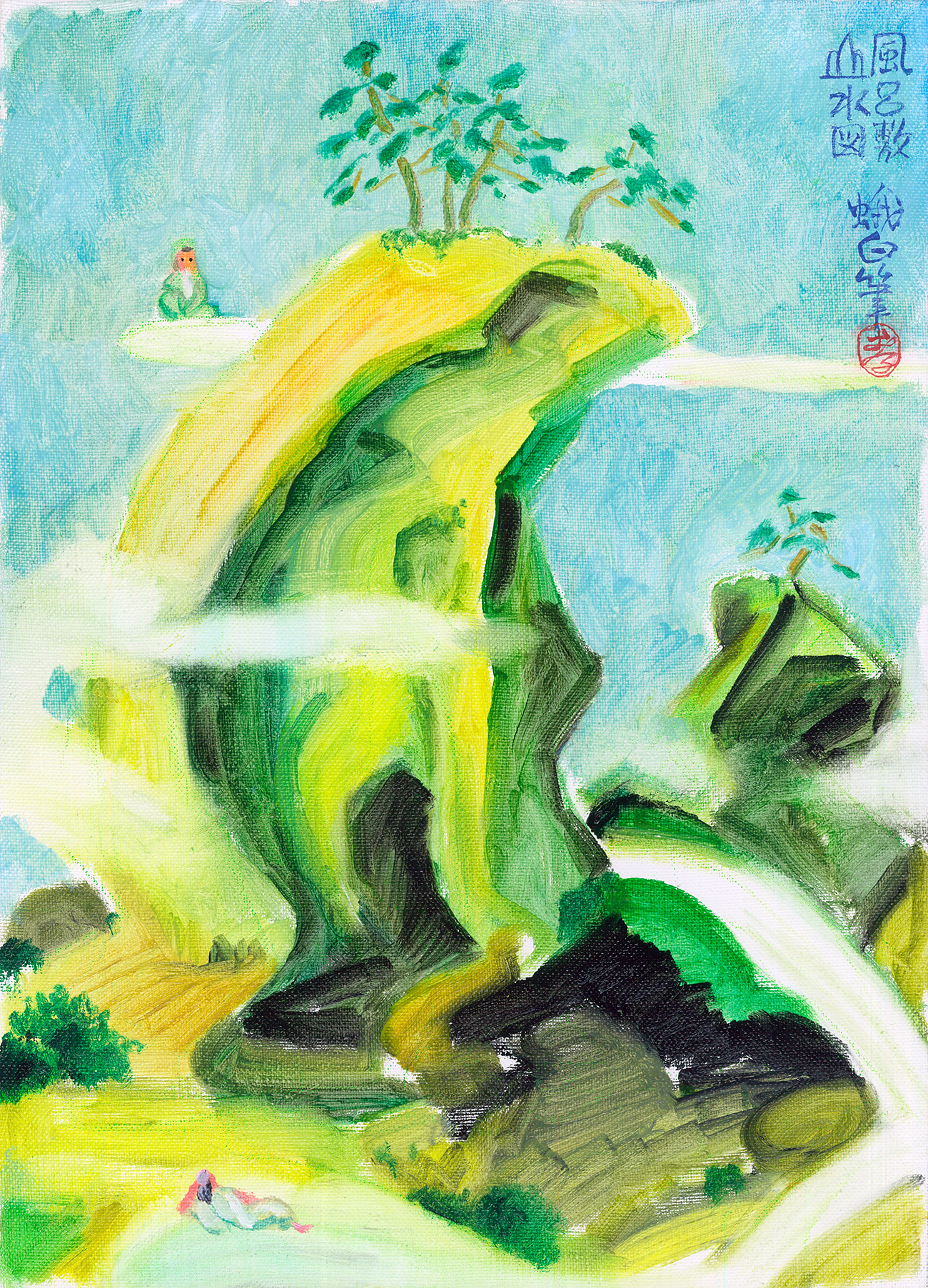

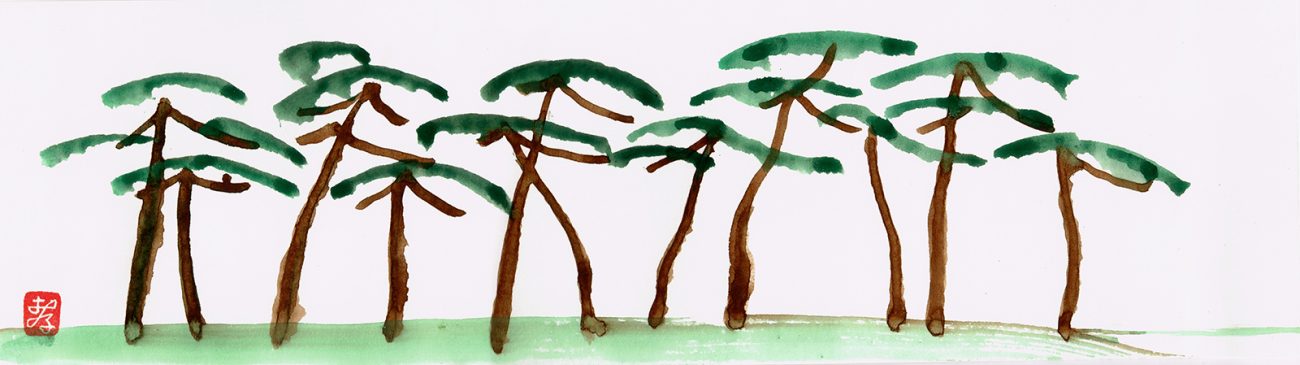

近代になってようやく風景画が盛り上がって来た西洋に比べ、中国では早くも宋の時代に山水画がライジング。山水画は理想としての場所。「気」が描けているどうかが重要だったようです。絵の中には仙人みたいな人がいたりします。

中国を先生と仰いでいた日本でも当然山水画は流行ります。与謝蕪村や池大雅が有名ですが、同時代では伊藤若冲や曾我蕭白も現実にはありえへんような山水画を描いてます。

ありえなくても全然大丈夫なんです。山水画は写生で描いているわけではないから。心を遊ばせるための絵なのです。

.jpg) 「風呂敷山水図屏風」

「風呂敷山水図屏風」

最後の狩野派にして近代「日本画」の立役者、狩野芳崖は「風呂敷をばっと投げて偶然できた形から山水を起こす、そんなやり方もある」というようなことを言ってたようです。なるほど、頭の中でこしらえる景色はどうしても観念的になりがち。

硬めの風呂敷が家にあったので投げてみました。なかなかいい感じの山にならないのですが、手を加えては作為的になります。20回くらい放り投げて、いい感じの起伏ができたのを選びます。

上の絵の元になった風呂敷の形

上の絵の元になった風呂敷の形

「風呂敷山水図」

「風呂敷山水図」

上の絵の元になった風呂敷の形

上の絵の元になった風呂敷の形

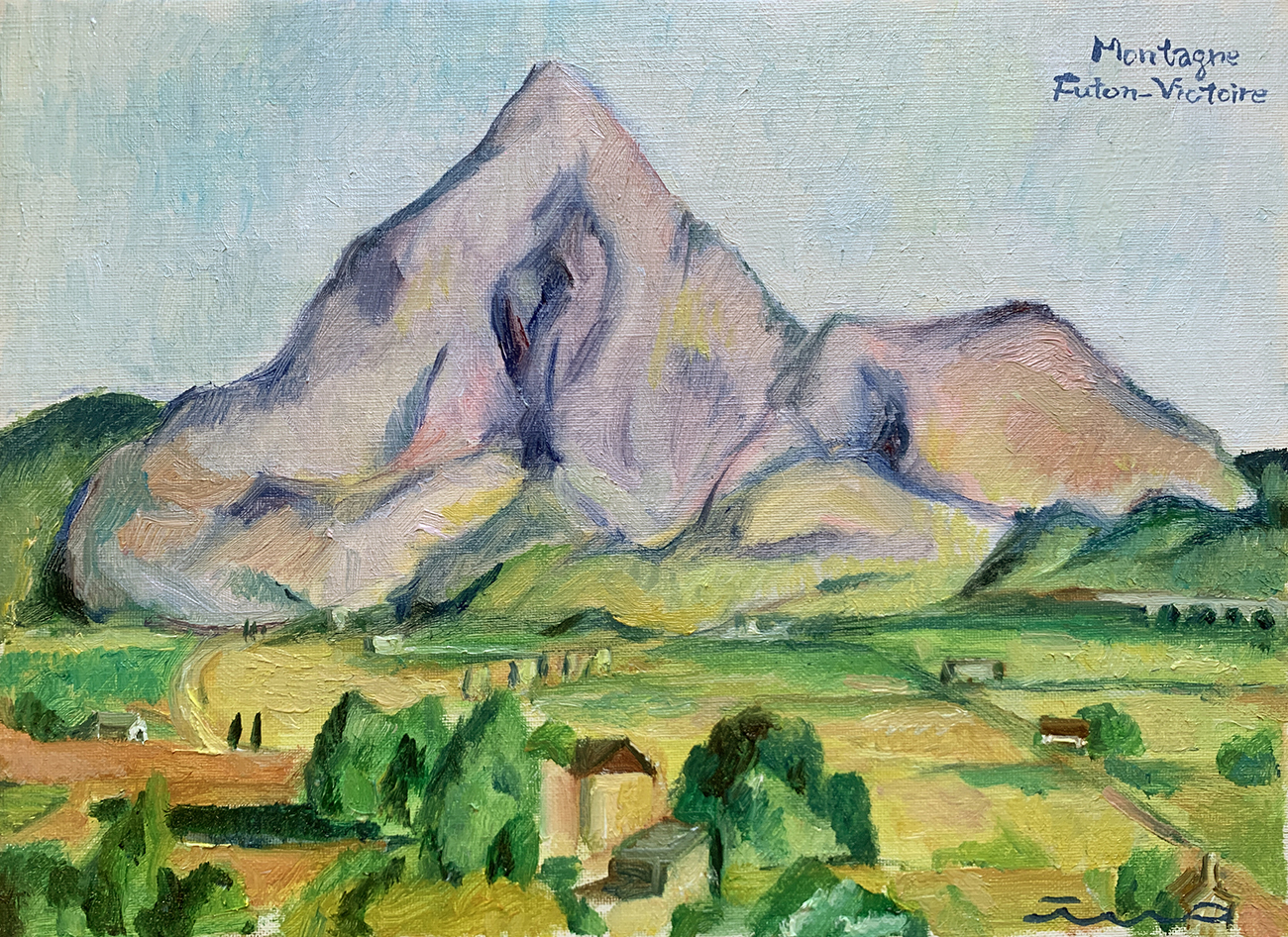

さらに私は、別にやる必要はないのですがセザンヌのセント・ヴィクトワール山を布団でやってみました。布団はすぐに山の形になりました。題して「布団ヴィクトワール山」。

「布団ヴィクトワール山」なんだか卑猥な形になっちゃった…

「布団ヴィクトワール山」なんだか卑猥な形になっちゃった…

上の絵の元になった布団の形

上の絵の元になった布団の形

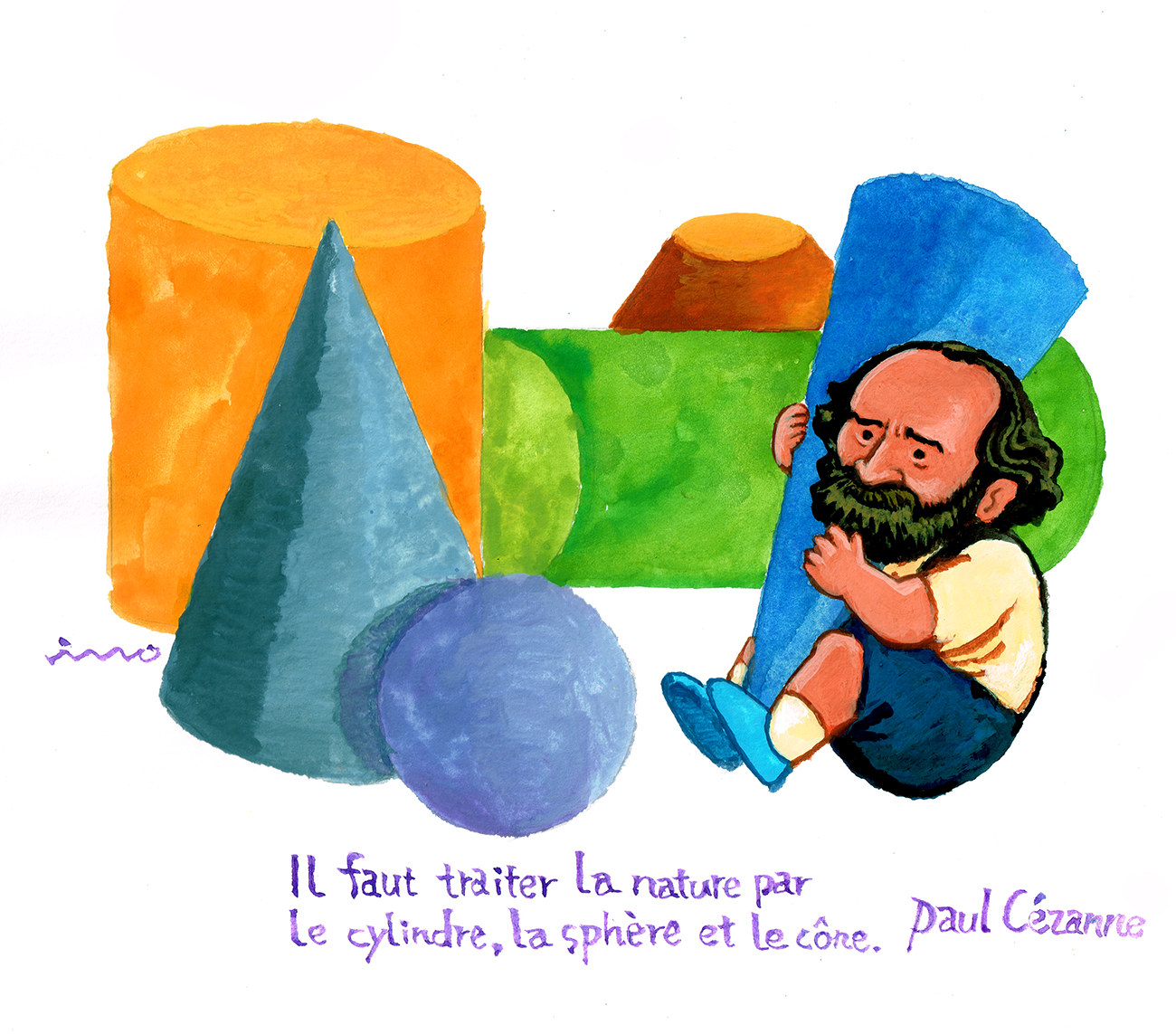

セザンヌの有名な言葉に「自然を円筒形と球形と円錐形によって扱いなさい」というのがあります。なんだか難しい言い方ですね。でも簡単に言っちゃえば、細部に捉われないで単純化しろってことでしょう。細部は魅力的ですが、そこから離れることで違う魅力に出会えます。セザンヌは写実的描写力が乏しかったので、開き直った発言なのかもしれません。

印象派、後期印象派の多くの画家が浮世絵の平面性に惹かれているのに、セザンヌはどこまでも立体なんですね。

「セザンヌの言葉」

「セザンヌの言葉」

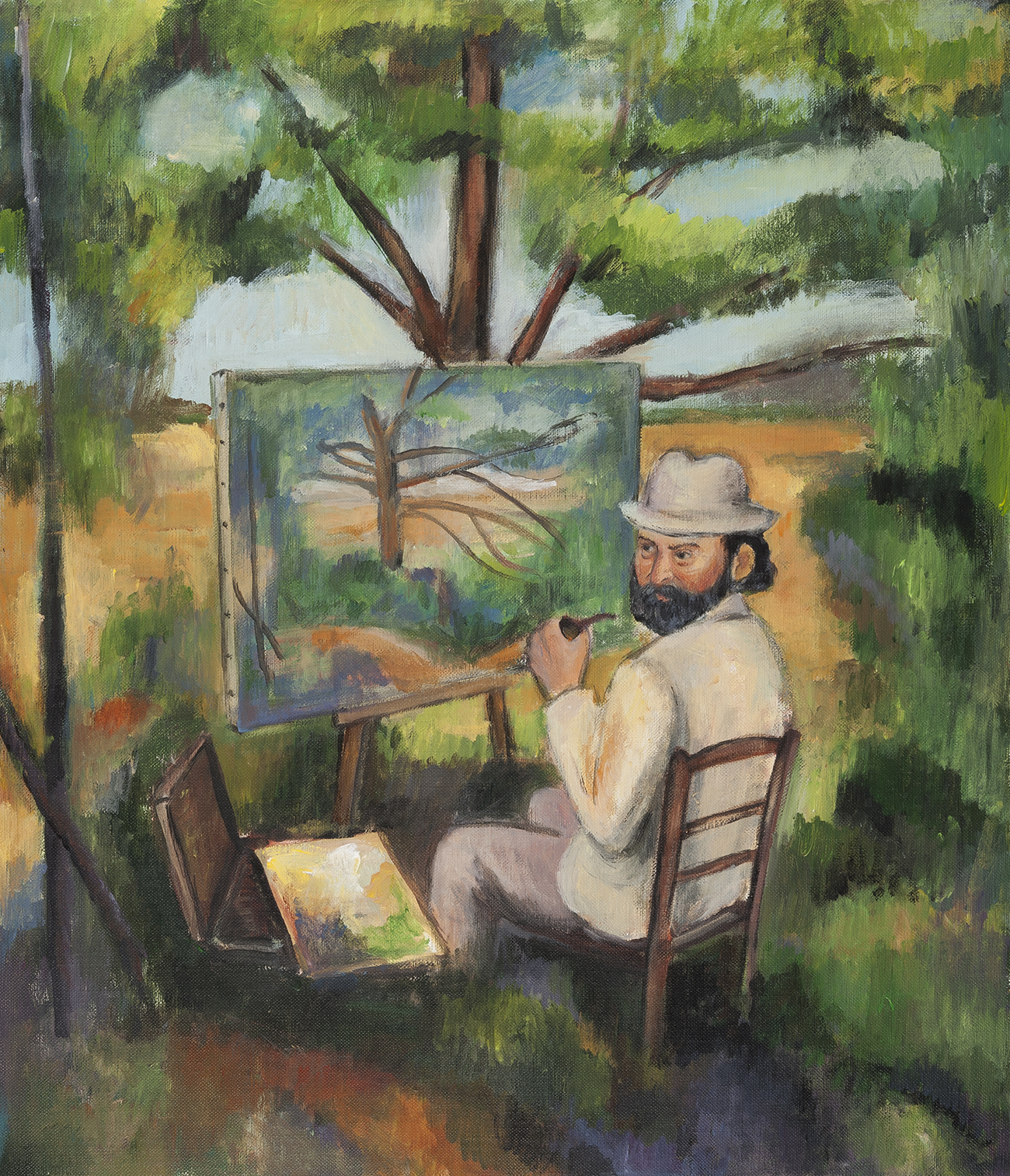

「仕事に出かける画家」

「仕事に出かける画家」

「風景の中のセザンヌ 」

「風景の中のセザンヌ 」

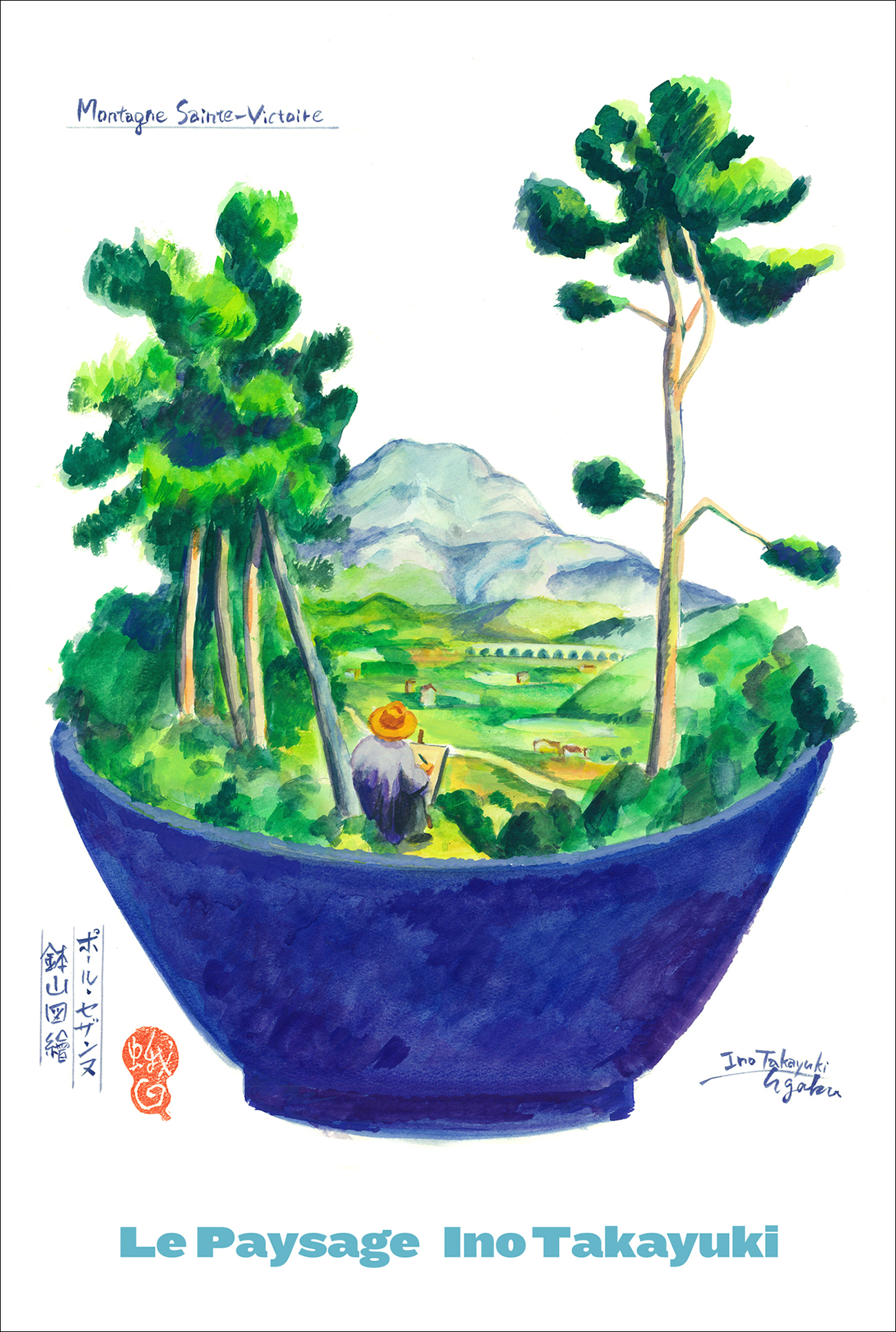

セザンヌは「近代絵画の父」と呼ばれたりもしますが、セザンヌの前から近代絵画は始まってたので、その呼び方には違和感があります。キュビスムや抽象画の父、つまり「現代美術の父」と呼んだ方が良くないですかね。

現代美術を難しく感じる方もいると思いますが、禅寺の枯山水も自然を抽象化したものと考えれば、セザンヌも枯山水も同じようなことを言ってるのです。枯山水を前にして頭にハテナマークを浮かべる人はいないでしょう。だいたい絵なんて難しく考えなくて大丈夫!という大雑把なまとめ方をしたのが下の絵です。

難しくしようとしている人は偉く見られたいだけです。

「セザンヌ枯山水」

「セザンヌ枯山水」

日本の絵師たちの多くは影も描かなかったし、空も塗らなかった。不思議ですよね。

司馬江漢は鈴木春信の弟子でした。でも江漢は浮世絵師の絵に飽き足らず、西洋の絵にも興味津々。その後本格的に西洋風の絵を描こうと試みます。

当時は油絵具もなければキャンバスもなく、描き方さえもわからない。

ぼくは長い間、司馬江漢の絵は稚拙だと思っていました。意見を変えたのは最近です。

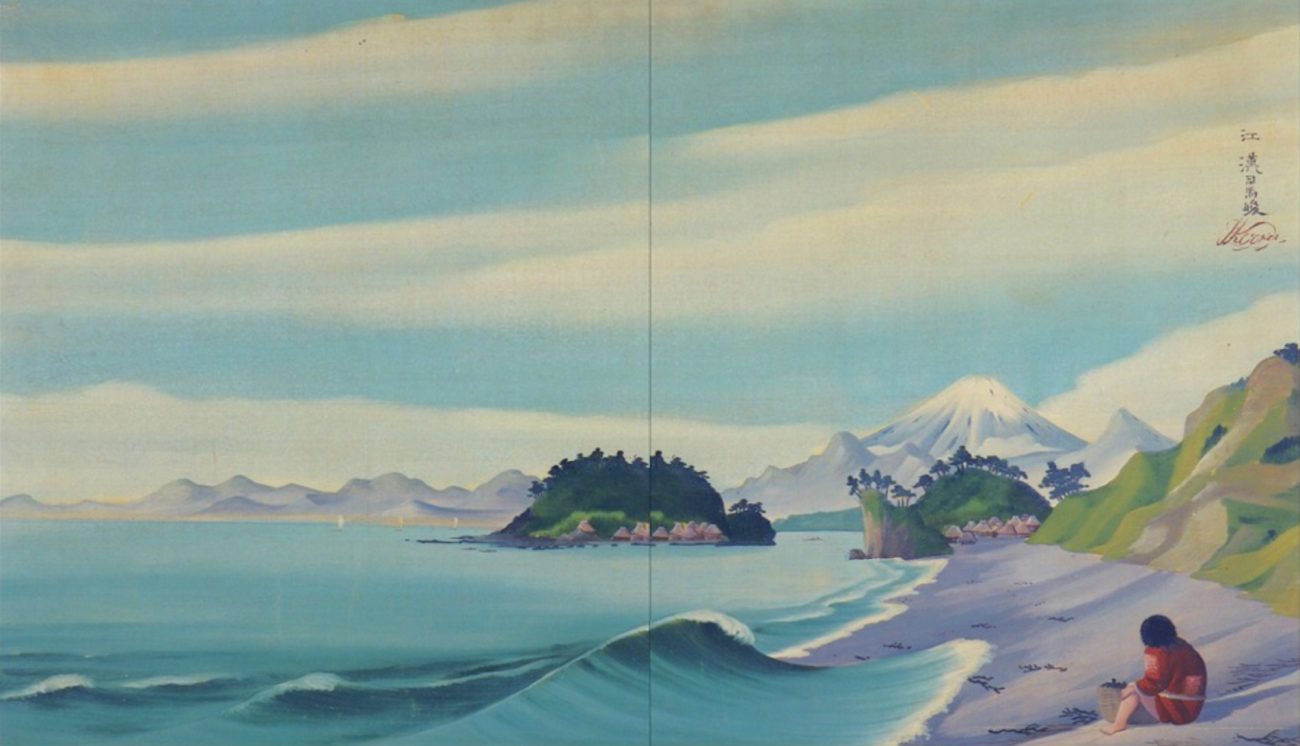

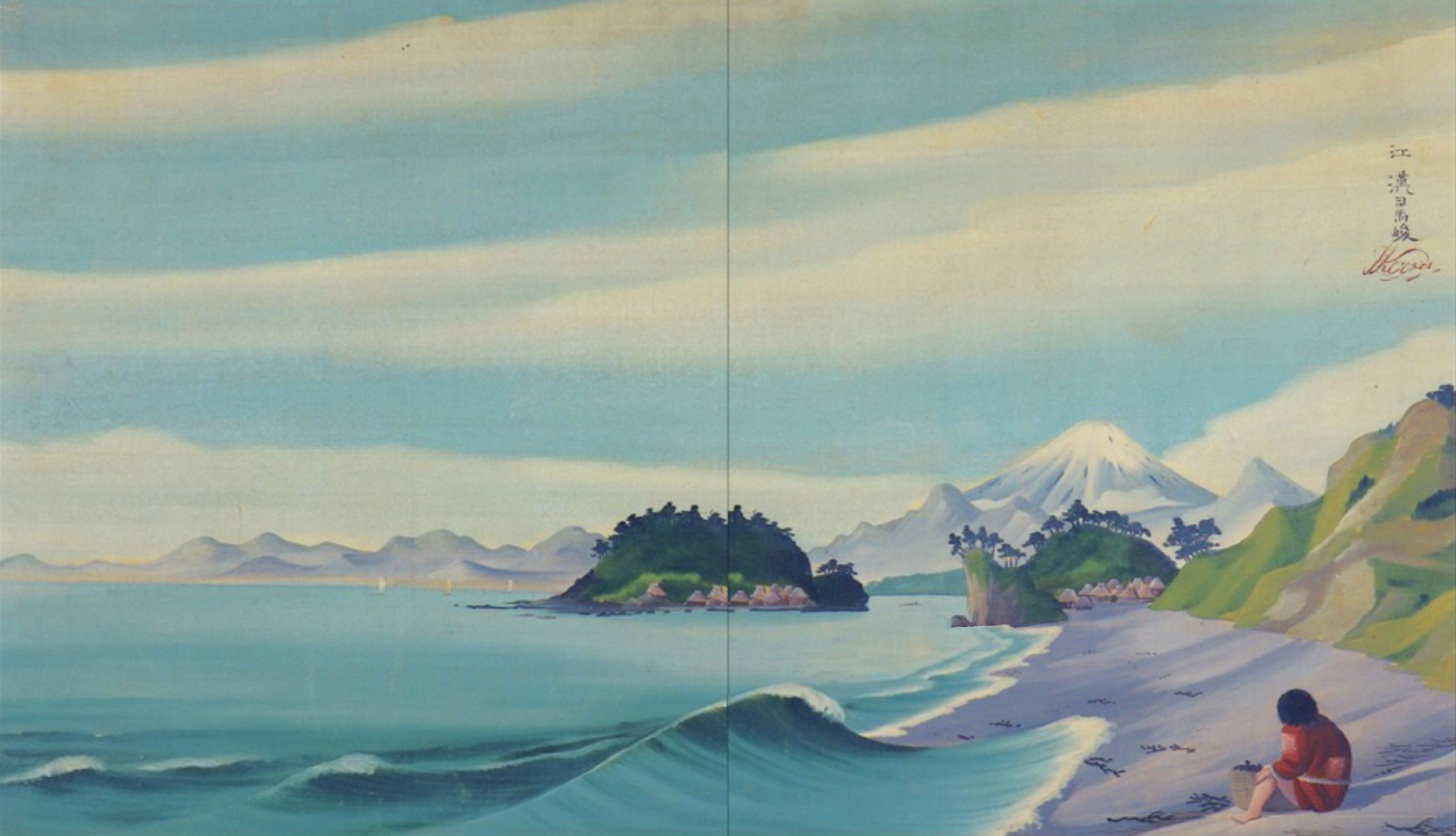

司馬江漢「七里ヶ浜図」

司馬江漢「七里ヶ浜図」

見てください、江漢の作りだす空間の気持ちよさ!空をこんなふうに描いた日本の絵師はいませんでした。確かに空はこの絵のように青く、雲はこの絵のように流れていく。空の成分や分子まで描かれている感じがします。司馬江漢いいね!

銭湯のペンキ絵っていつから富士山を描くようになったのでしょうか。江漢の絵によく似てますよね。だから銭湯に見立てて江漢と仲の良かった平賀源内を描きました。模写したわけですが、なかなか近づけませんでした。やっぱ司馬江漢うまいよ!

.jpg) 「司馬江漢 湯」

「司馬江漢 湯」

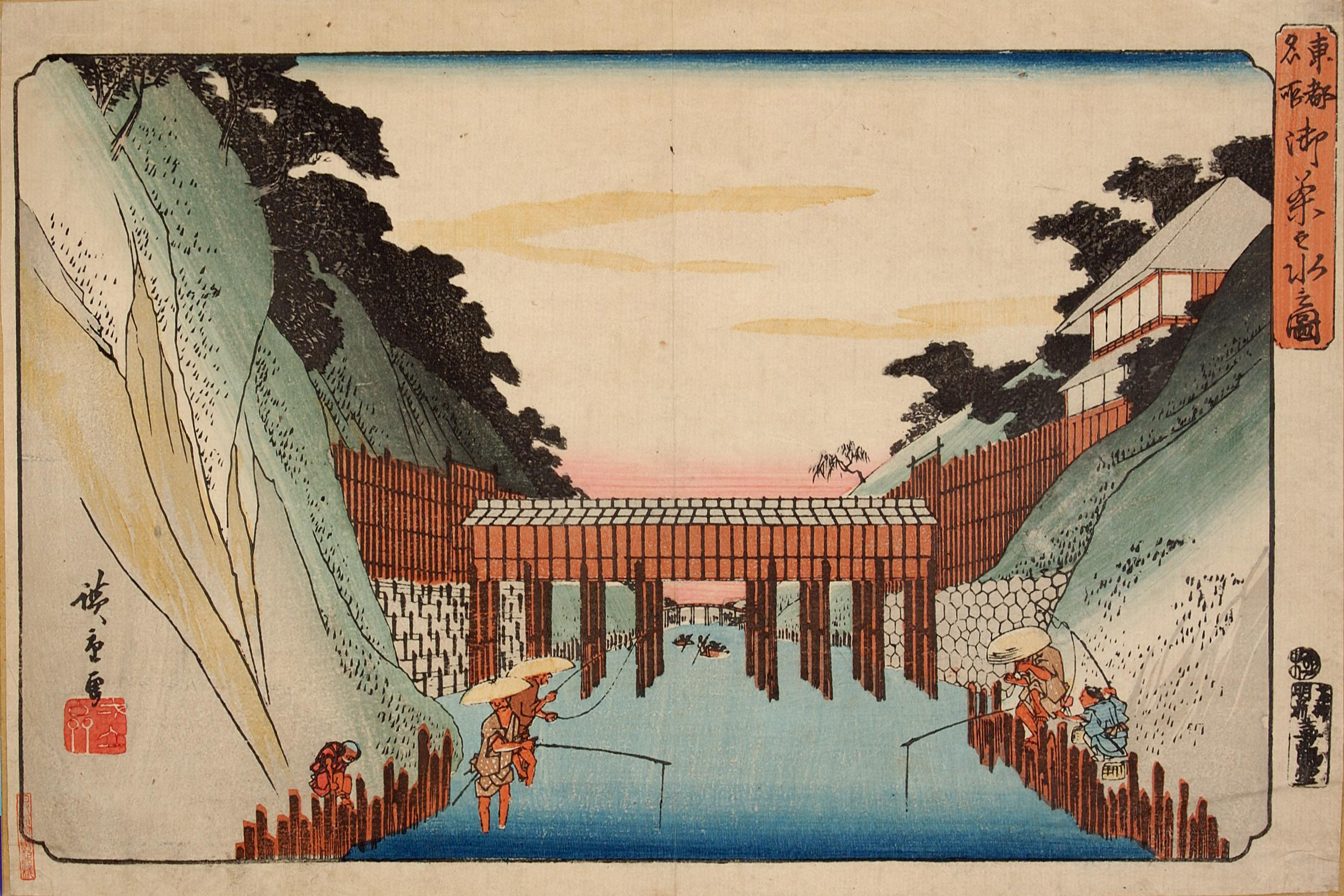

歌川広重は司馬江漢より後の時代の浮世絵師ですが、広重が西洋絵画にどの程度興味があったかのかぼくは詳しくないです。でも、広重の描く絵には、自然な感じで遠近感がついてます。広重には影が美しい月夜の夜景を描いた絵もある。

ゴッホは広重を2枚模写しています。広重の風景は名所絵なんですが、ゴッホは純粋に風景画として影響を受けたんじゃないかな。

歌川広重「東都名所 御茶之水之図」

歌川広重「東都名所 御茶之水之図」

.jpg) 「御茶之水之図の模写ちょっとゴッホ風」

「御茶之水之図の模写ちょっとゴッホ風」

風景を描くのが面白いと思ったのは、前にも言いましたがセツ・モードセミナーに行って長沢節先生に教わってからです。

セツ時代は、実際に出かけて行ってイーゼルを立てて風景を描いていました。

「風景を描く長沢節」

「風景を描く長沢節」

写真を資料にすると、すでに四角く切り取られたものを見て描くことになるので、描きやすくはあるけど、四角の境界線がはっきりしすぎる。生の眼で風景を見ると境界線なんて存在しないので、なんというかモチーフが出たり入ったりして面白いんです。

そんなわけで風景は実際に見て描くのが王道、なんて思ってたんですが、昔の人は風呂敷を放り投げて山水画を描いてたわけですから、最近はなんだっていいやと思ってます。

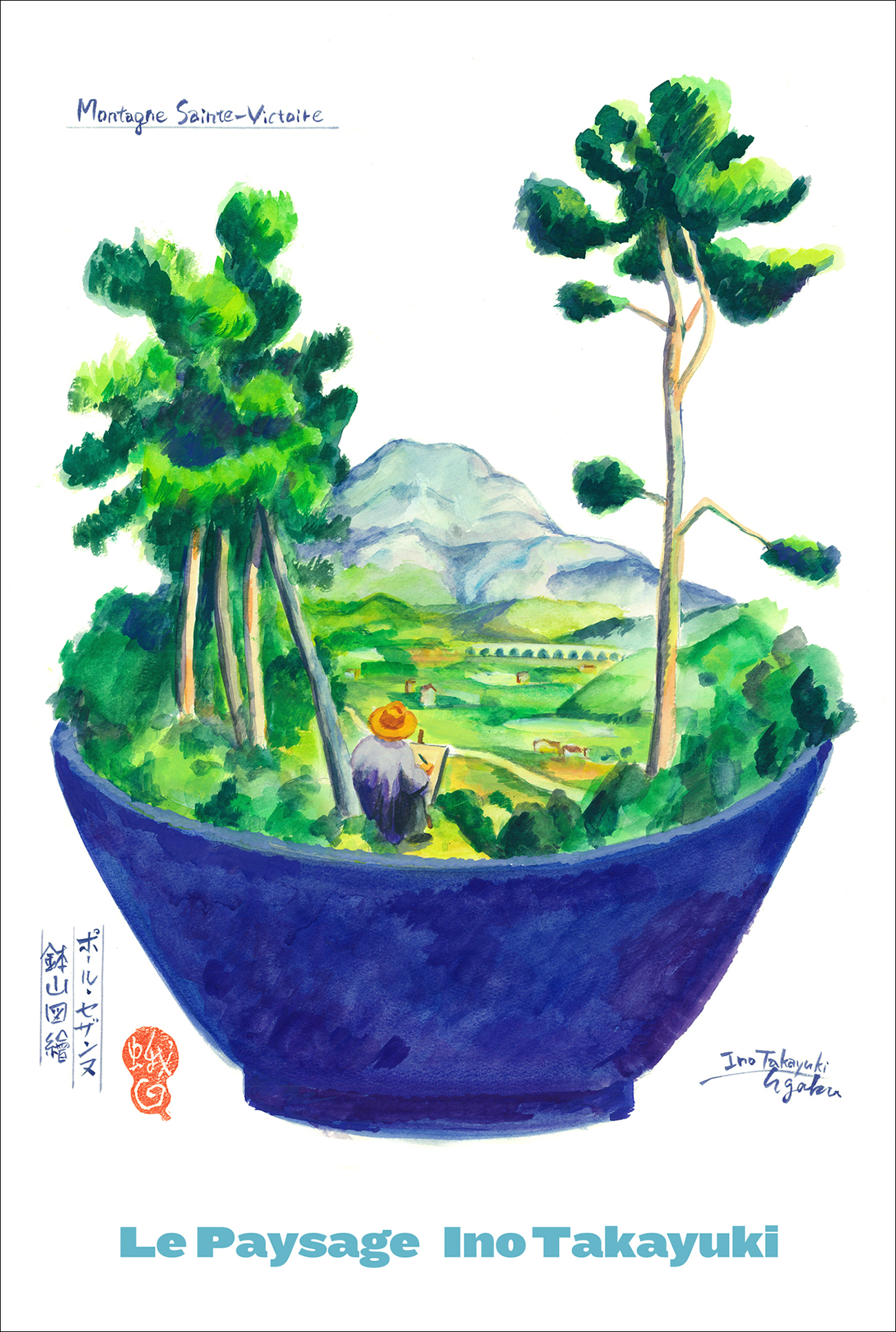

盆栽だって風景のミニチュア です。

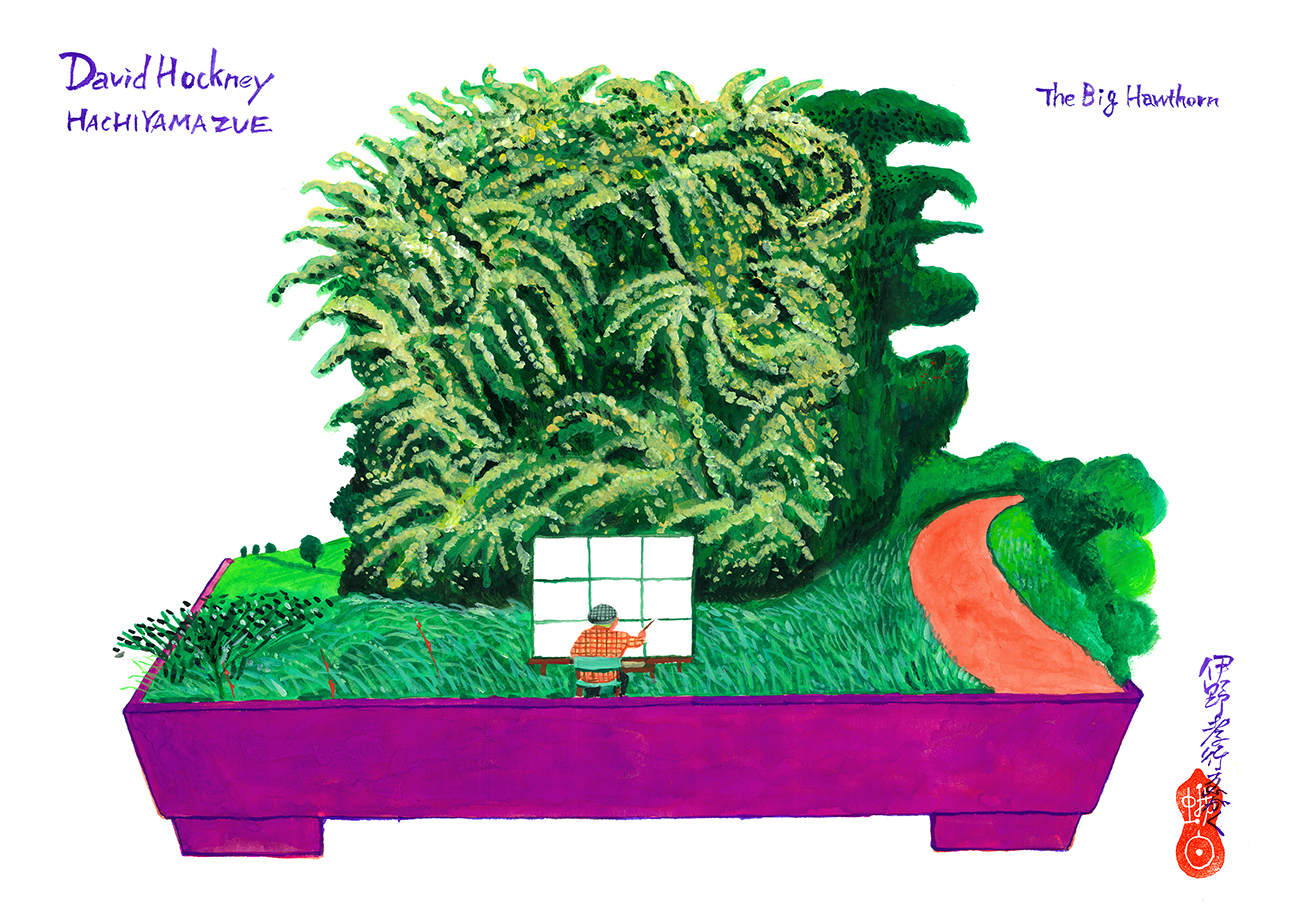

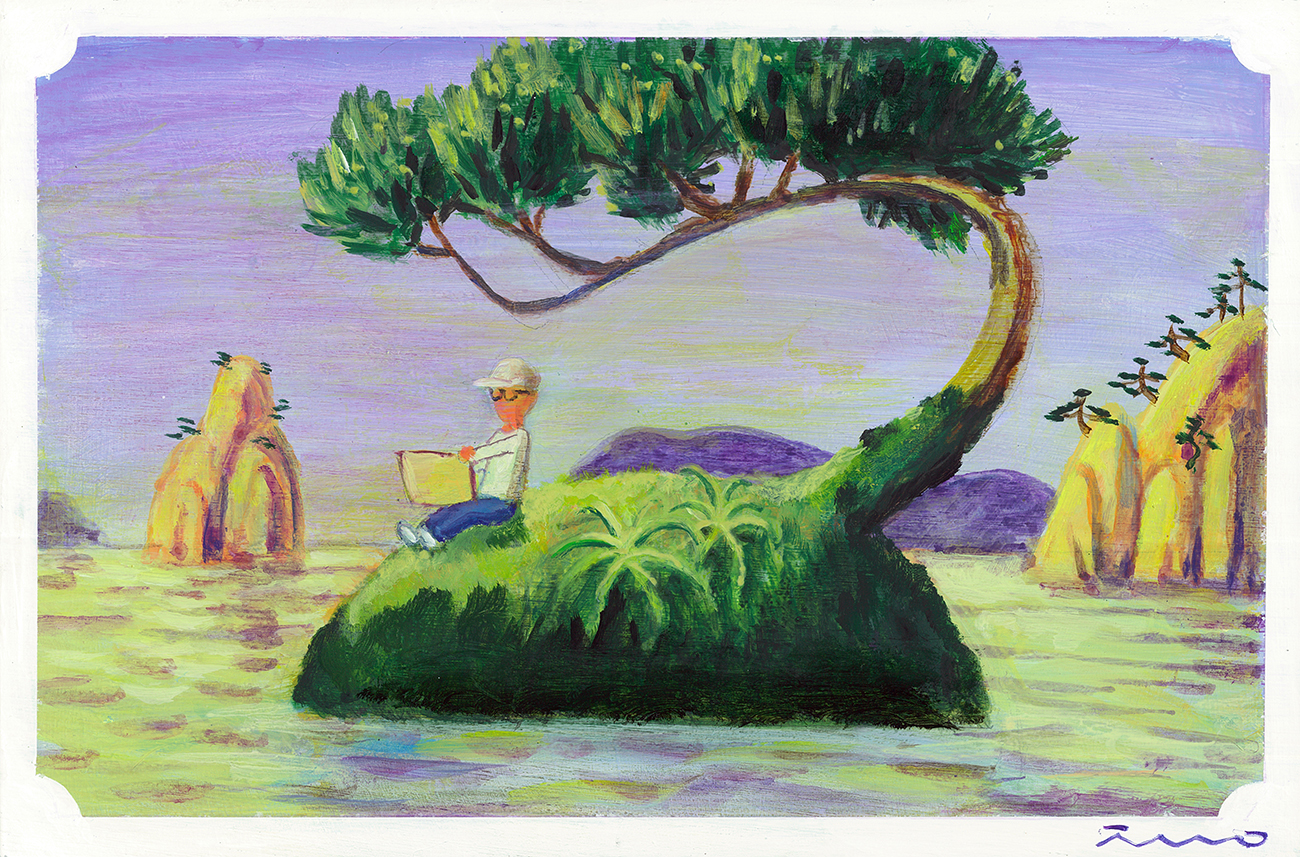

岸田劉生もホックニーも無理矢理盆栽に仕立ててみました。

.jpg) 「岸田劉生鉢山図絵」

「岸田劉生鉢山図絵」

「ホックニー 鉢山図絵」

「ホックニー 鉢山図絵」

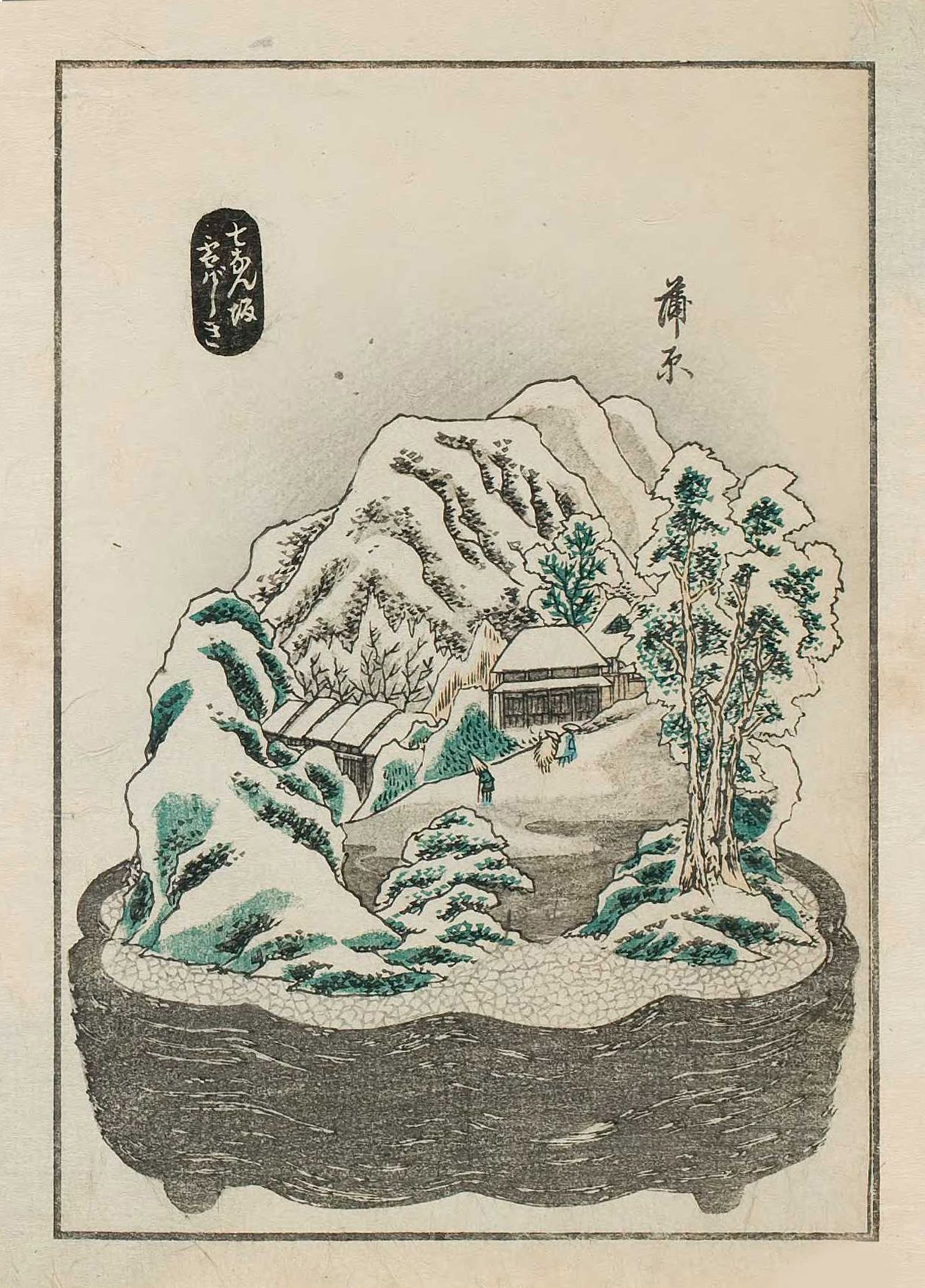

「盆景」

「盆景」

「松風」

「松風」

伊野孝行 個展「人はなぜ風景を描くのか」HBギャラリー(2025年8月22日〜8月27日)

2025.10.7

「人はなぜ風景を描くのか」妙録(前編)

右から左へと流れていくのが人生なので、備忘録として8月末に開催した個展「人はなぜ風景を描くのか」のことを書き留めておくことにします。

個展DM

個展DM

「おそらく犬も猫も鳥も風景は見ていない。人間だけが風景を見ている」

と言うと

「いや、うちの犬は風景をみているようだ」

とおっしゃる飼い主さんもいると思うので、赤瀬川原平さんの言葉を借りて補足すると

〈風景は犬の目に入ってはいても、犬の意識には届いていない。つまり犬の頭は風景を見ていない。物件以外はボヤボヤだろう〉ということになります。

ここで言う物件とは例えば犬にとっての食べ物や獲物のこと。

犬は風景を見ているのか

犬は風景を見ているのか

猫は風景を見ているのか

猫は風景を見ているのか

やっぱり人間だけが風景を見ているのではないだろうか

やっぱり人間だけが風景を見ているのではないだろうか

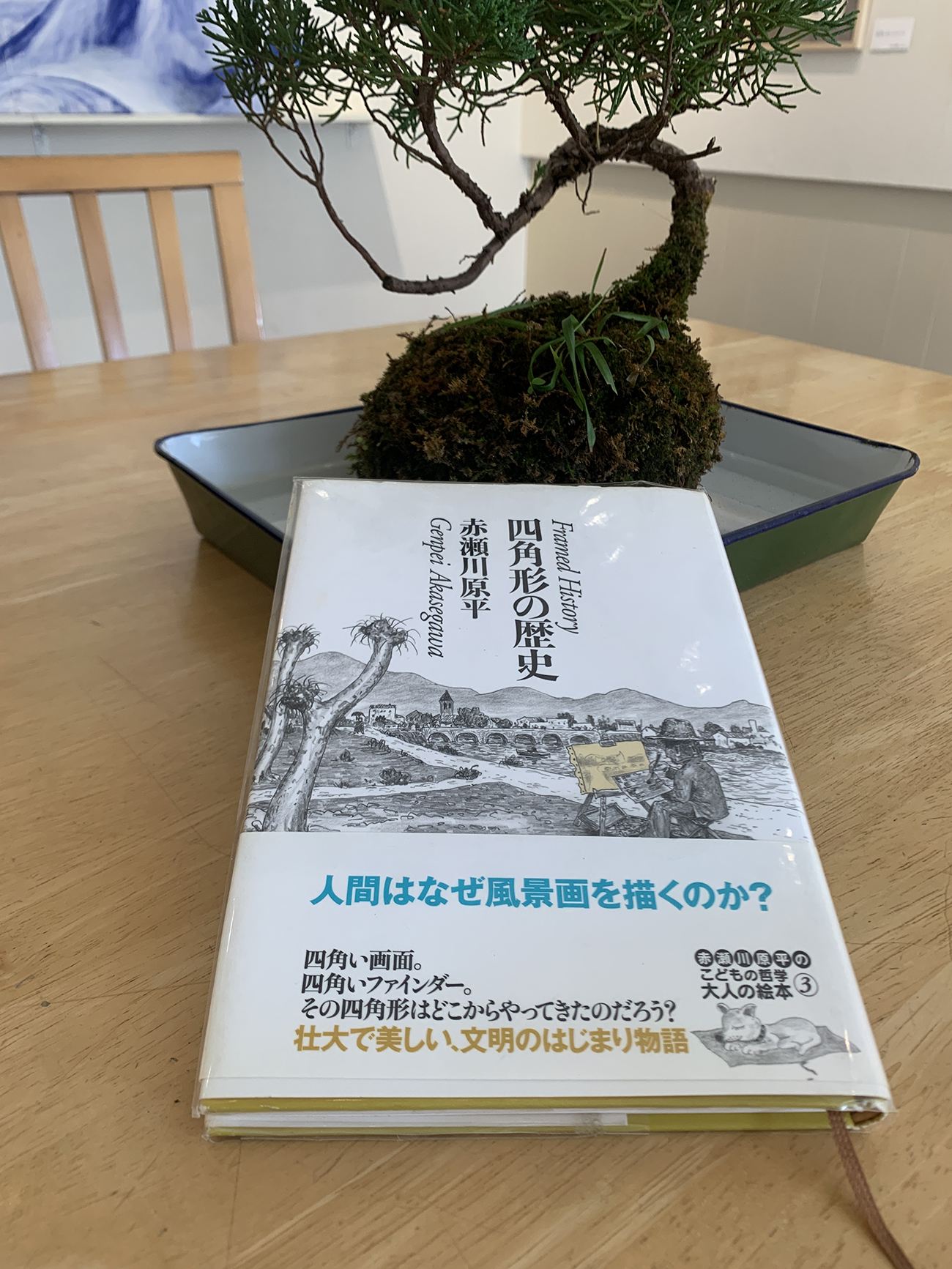

赤瀬川原平さんの言葉は『四角形の歴史』という本に出てきます。この本を読み返していて個展のテーマを思いつきました。『四角形の歴史』は見事な風景画論になっています。帯の惹句をご覧になれば、個展のタイトルをここからパクっていることがお分かりになるでしょう(笑)。本の内容をそのまま個展の絵に展開した、というわけではないのですが、出だしはいっしょ。興味のある方はぜひ読んでみてください。

赤瀬川原平『四角形の歴史』

赤瀬川原平『四角形の歴史』

さて、犬や猫や鳥は、獲物や敵など自分にとって意味のあるものは見ている。見なければ生きていけません。

人間には、原始時代から、ぼーっと風景を見ている時間はあったと推測します。ぼーっと見ていても、意識はしっかり風景をつかんで「いいなぁ」と感じていたと思う。でも人間が最初に洞窟に描いたのは牛だった。馬だった。猪だった。鹿だった。獲物だから描いたわけで、その点で犬や猫と鳥と同じです

ラスコー洞窟の壁画

ラスコー洞窟の壁画

文明が起こって、宗教ができて、身分ができたら、人間は神様や王様の肖像画を描くようになった。描かせるようになった。

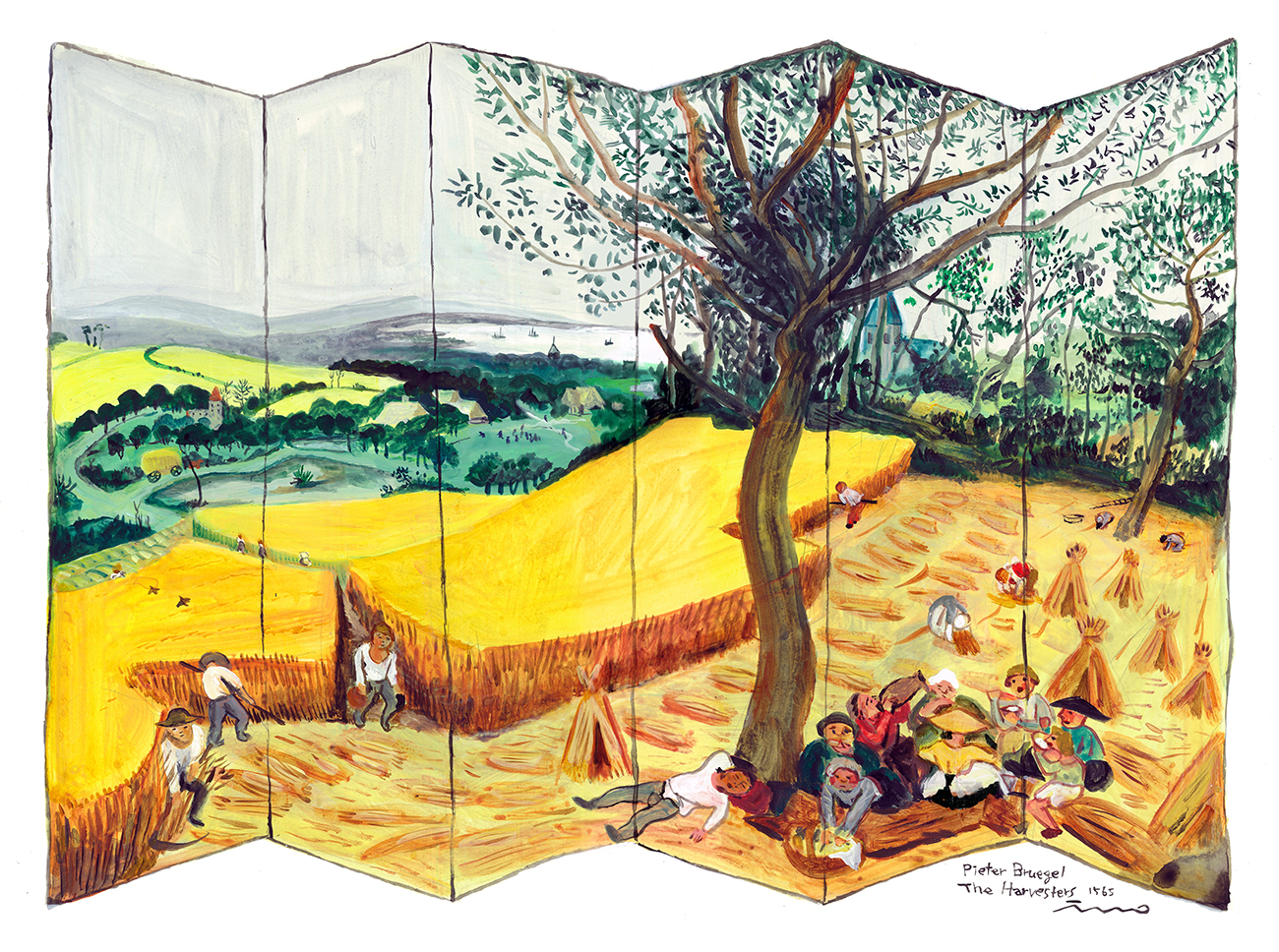

古代、中世と時代が下ってルネサンス以降、西洋古典絵画の世界では、絵画に序列が出来ました。まず第一に「歴史画」と「宗教画」。次が「肖像画」、その次が「風俗画」、その下が「風景画」さらに下が「静物画」。

ブリューゲル 「穀物の収穫」のヘタ模写屏風

ブリューゲル 「穀物の収穫」のヘタ模写屏風

ただ「風俗画」「静物画」の名手として名高いシャルダンの評価はとても高かったので、この序列はガチガチの番付ではなく、一応の目安みたいな感じらしい。

絵画の序列は、当時の人々にとっての、意味の重要度のランキングでしょう。

風景画は元々は肖像画の背景として描かれていました。王様の肖像画のオマケだったわけ。

背景として描かれていた風景を抜き出して、一枚の絵にしてみようと思ったのがこの絵。誰でも知っているダ・ヴィンチの「モナリザ」でやろうと思ったのですが、モナリザの背景ってどこをとってもモヤモヤしてて切り取りにくかったので、ピエロ・デラ・フランチェスカの教会壁画の部分を切り取りました。

オマケとしての風景

オマケとしての風景

切り取る前のピエロ・デラ・フランチェスカの教会壁画

切り取る前のピエロ・デラ・フランチェスカの教会壁画

西洋では近代になると、絵は写実表現から解放され、王侯貴族の宮殿から解放され、絵画の序列も崩れ、絵画はやっと意味の重要度から解放されました。それが決定的になるのは印象派の時代です。

序列がなくなると、風景画はメインの画題に上がってきます。印象派の描く風景画は、名所絵でもなければ、ピクチャレスクな場所でもない。歩いているうちになんとなくここいいな、と思ったところを描いている。そういった風景に何か意味があるわけではない。絵画が意味から解放された証です。

太古の昔から人間は風景を見て、なんかいいなぁと思っていても、メインの画題になるまでにはずいぶんと時間がかかりました。

風景を探して

風景を探して

四角いフレームから風景は再発見された

四角いフレームから風景は再発見された

ゴッホ鉢山図絵

ゴッホ鉢山図絵

アルルにて

アルルにて

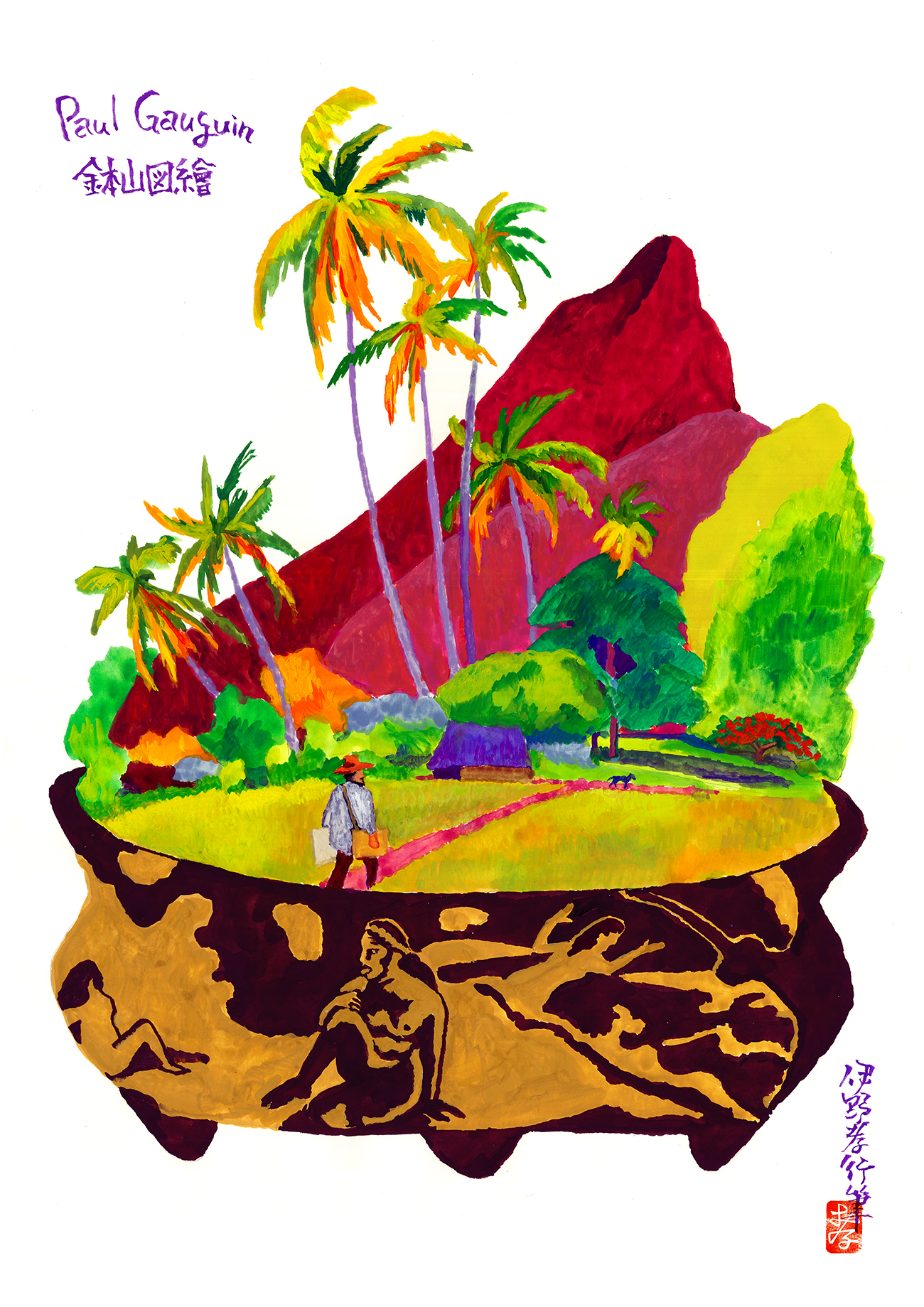

ゴーギャン鉢山図絵

ゴーギャン鉢山図絵

「なんとなくいいな」という感覚は言葉で説明しづらいものです。絵でしか伝わらないビジュアル感覚。神話の名場面や王様の威厳を説明するために描かれるのではなく、絵は絵として独立する。それを絵画の純粋化と言います。つまり純粋絵画は風景画とともにライジングしてきたと言ってもいいでしょうか。この際、そう言っちゃいましょう。そういうことにしておいてください。

以下の絵は私が歩いているうちになんとなくいいなと思った風景たちです。

井之頭池・吉祥寺

井之頭池・吉祥寺

砧・世田谷

砧・世田谷

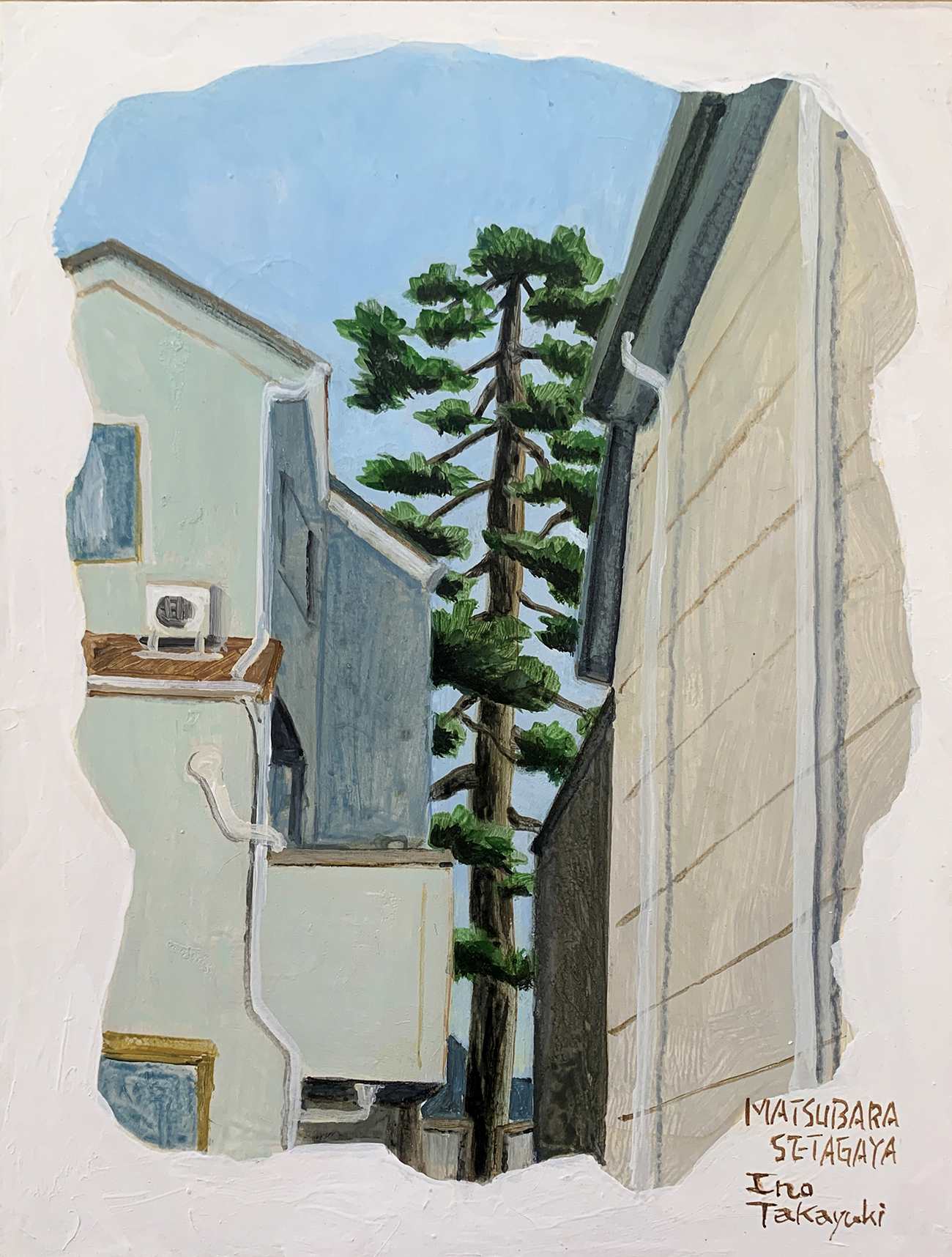

松原・世田谷

松原・世田谷

譲羽山・京都

譲羽山・京都

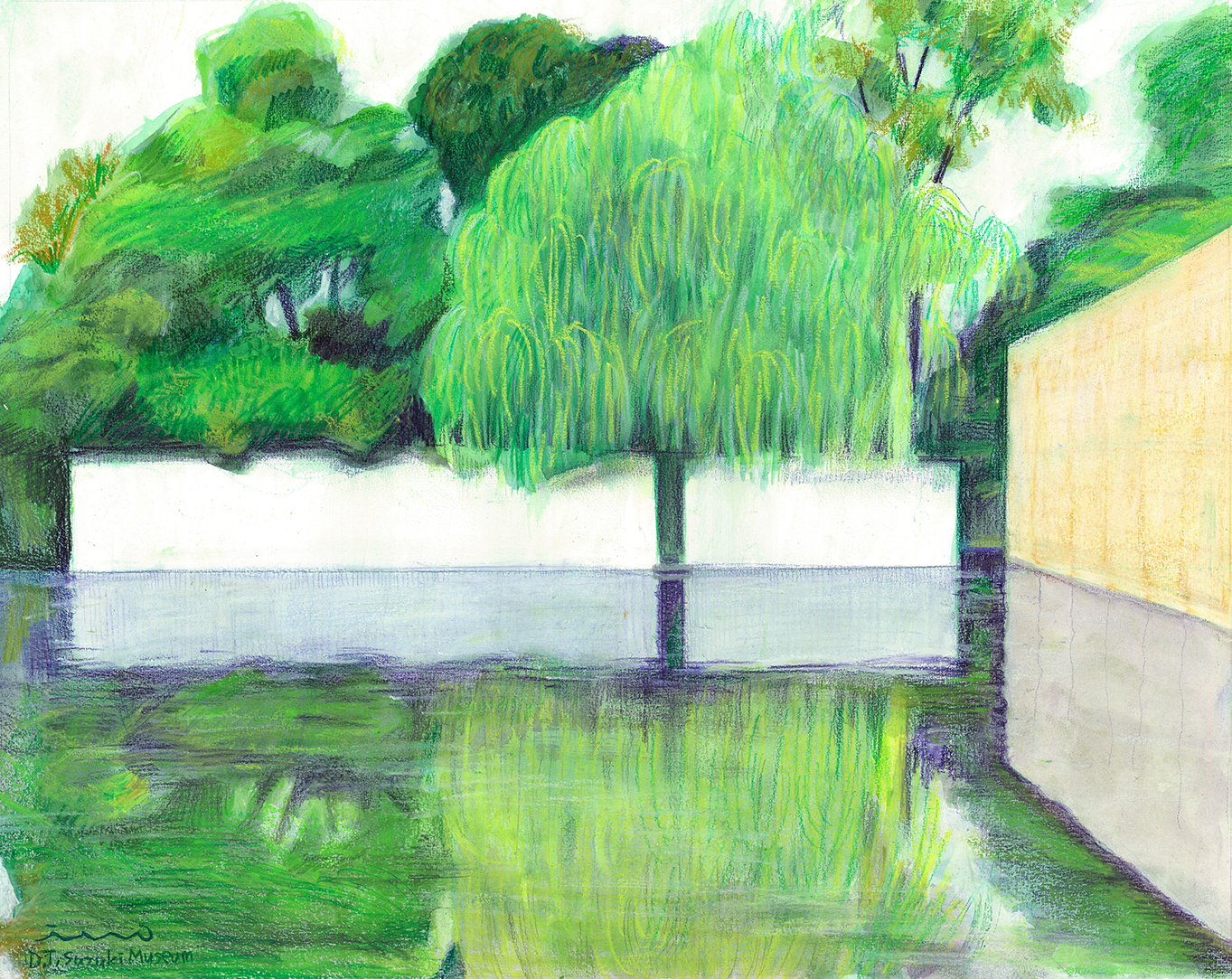

鈴木大拙館・金沢

鈴木大拙館・金沢

金石海岸・金沢

金石海岸・金沢

小石川植物園・白山

小石川植物園・白山

今、印象派に対して過激な印象を持つ人は多くないかもしれません。ぼくも長らくそう思っていました。でもこうやって風景を通して見返すとやっぱり革命だったなぁと思います。人間の意識と無意識の間に漂う「わからんけど、なんとなくいい」感覚をキャンバス に描こうとしたヤバい奴らです。

はい、ここまでは主に西洋美術のお話です。一方、東洋においては、西洋よりも早く風景画は描かれていました。この続きは後編で〜。

(つづく)

2025.7.22

人はなぜ風景を描くのか

暑中お見舞い申し上げがてら個展のお知らせをば。

来たる8月22日(金)〜8月27日(水)表参道のHBギャラリーで個展「人はなぜ風景を描くのか」が開催されます。

前回の展示が、4月に開かれた「ぼくらの好きな画家」(南伸坊さんとの二人展@外苑前のスペースユイ)だったので、たったの4ヶ月しか経っていない。場所も近い。

前回のテーマは「肖像画」で今回は「風景画」。大きく言えばどちらも美術をテーマにした展示なので、前回と似たような絵にならないようにするのが一番苦心したところです。またやるの?また同じような絵?と思われたくないんじゃー。

DMデザイン:B GRAPHIX

DMデザイン:B GRAPHIX

風景画はセツ・モードセミナー時代にはよく描いた。前にも書いたと思うけど、セツには毎年6月に学校あげての写生会があった。千葉の外房、大原漁港に点在する小さな民宿にセツの生徒が大勢泊まり込み、数日かけての写生三昧。

当時は朝、宿を出るやせっかちに港を歩き回り、午前中には一枚描き上げていた。なぜあんなに描き急いでいたのか。

もし今行っても、宿で朝食を食べた後、のんびり散歩でもしながら場所を見つけ、本格的に描き出すのは昼ごはんを食べてから……くらいのペースでしか取り組めない。

風景画を描く長沢節。写真は大原漁港ではありません。

風景画を描く長沢節。写真は大原漁港ではありません。

そもそもイラストレーターになりたくてセツに行ったのに、なぜ風景画なのか。

長沢節先生は、生徒がいきなりイラストのようなコマーシャルアートに熱中するのは嫌だったのだろう。絵画の方に興味が向くよう生徒たちをいざなった。

実際、やってみると机の前で何かを創り出す作業より、自然を相手に絵を描く方が断然面白かった。絵を描きたいと思ってセツに行ったけど、単なる憧れと衝動だけで、何か表現したいものがあったわけではなかった。だいたいの生徒はそんな感じだ。

「自分が何かを主張しなければならぬ」という作家としての意識(邪魔なだけ)はひとまず置いておいて、自分の外にあるものから描きたいものを見つけてくる。そうすると絵は出来上がる。頭の外にある自然世界を見ることによって、今度は自分の頭が拡大されていく。

セツを卒業してからは、人物の背景としてしか風景を描かなくなった。

美術史を振り返っても、風景画が独立したジャンルになるのはそんなに昔じゃない。モナリザの後ろには風景が広がっているがあくまでオマケとして描かれている。背景にあった風景画が、本格的に主役に躍りでるのは、持ち運びに便利なチューブ入りの絵具が開発された、印象派の画家たちによってだろう。実際に見て歩いて、「なんかここいいな〜っ」という景色を描くようになった。

風景を探しに行く画家

風景を探しに行く画家

風景が主役ということでいえば、西洋より中国の方が早かったかもしれない。日本の文人画家たちは、心の中にある憧れの中国の景色を描いた。それらは写生とは違う。ゴッホが夢中になった歌川広重だって、自分が行っていない場所の風景画を描いている。

風景画は写生ばかりとは限らない。

しかし頭の中だけで絵を作ろうとするとどうしても観念的になる。最後の狩野派にして近代日本画の立役者である狩野芳崖は、風呂敷を投げて偶然できる形を元に山水画を起こしたという。なかなかの名案だと思う。

風呂敷山水図、私もやってみた。さてどんな絵になるか?

風呂敷山水図、私もやってみた。さてどんな絵になるか?

セザンヌはサント・ヴィクトワール山をなんべんも描きに行っているが、セザンヌの絵と、禅寺の枯山水は同じことを言ってるように、ぼくには思われる。

「自然を円筒形と球形と円錐形で捉えなさい」とセザンヌは言った。

「自然を円筒形と球形と円錐形で捉えなさい」とセザンヌは言った。

盆栽もミニチュア の風景だ。広重の『東海道五十三次』を盆栽にした『鉢山図絵』というのが楽しい。今回のDMの絵はセザンヌはサント・ヴィクトワール山を鉢山図絵にしてみたのです。

歌川芳重『東海道五十三駅 鉢山図絵』より

歌川芳重『東海道五十三駅 鉢山図絵』より

司馬江漢が乏しい洋画の知識で描いた七里ヶ浜の絵の、青空の気持ちよさよ。浮世絵でも空間は表せるが、江漢は空の成分まで描きたかったのだろう。江漢の絵を見て、空はなぜこんなに青いのだ⁉︎と彼と感動を等しくする。

司馬江漢『七里ヶ浜図』

司馬江漢『七里ヶ浜図』

犬も猫も鳥も、おそらく風景は見ていない。人間だけが風景に心を打たれたきた。

自然を見ることの快感から生まれた印象派の風景も、想像で描かれた山水画や東海道の風景も、絵を見る楽しみにおいては同じだ。

木の間の家

木の間の家

しかし「人はなぜ風景を描くか」なんてちょっとタイトルが大きく出すぎて暑苦しいですね……ただでさえ暑い時期なのに。自分の個展の中で比較すると、わりと気持ちのよい絵が多いと思うので、良かったら見に来てください。一応毎日フルタイムの在廊予定です。

2025.3.22

ぼくらの好きな画家

このブログも展覧会をやるか、本を出すかの時にしか更新しなくなりました。

今回は展覧会にあわせて本も出るので、更新しないわけにはいきません。

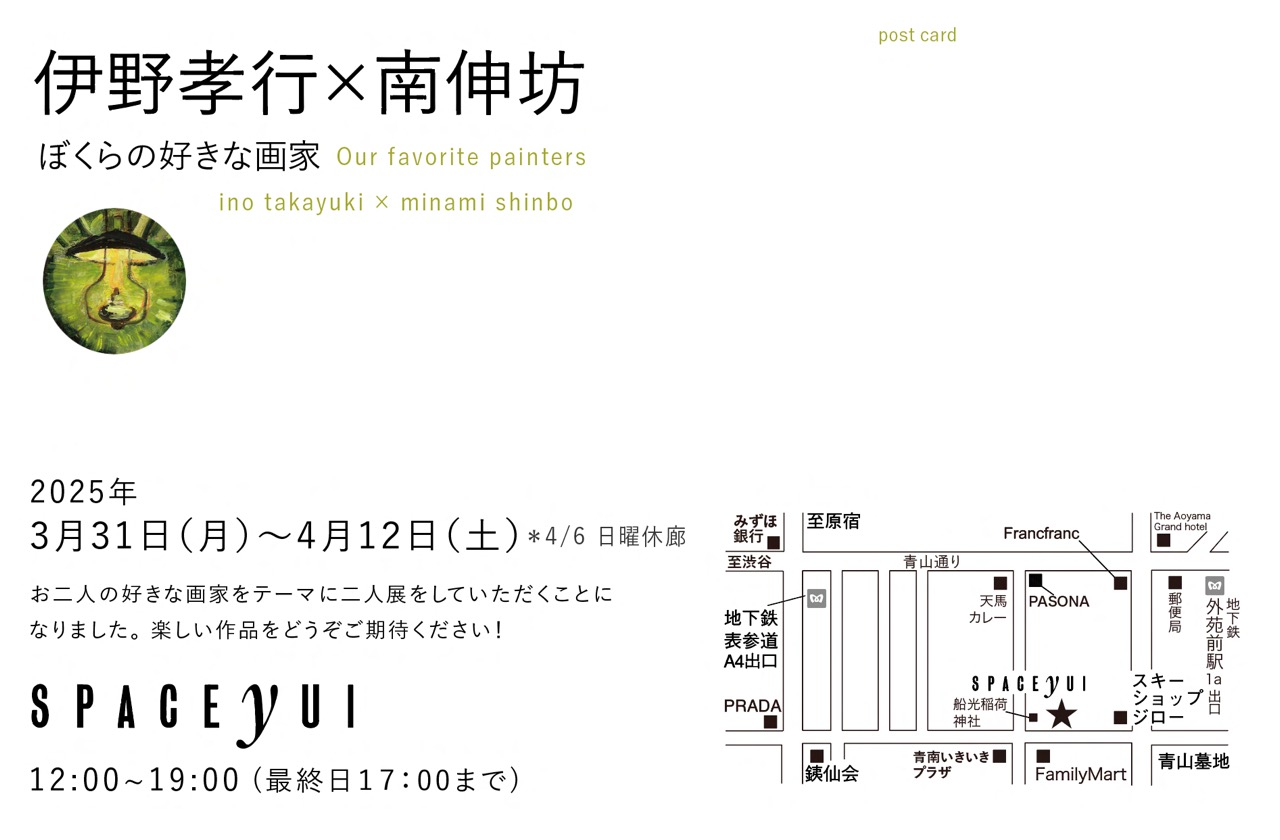

【まずは展覧会のお知らせ】

3月31日〜4月12日外苑前のスペース・ユイで南伸坊さんと「ぼくらの好きな画家」という二人展をやります(日曜休廊なのでご注意を)。

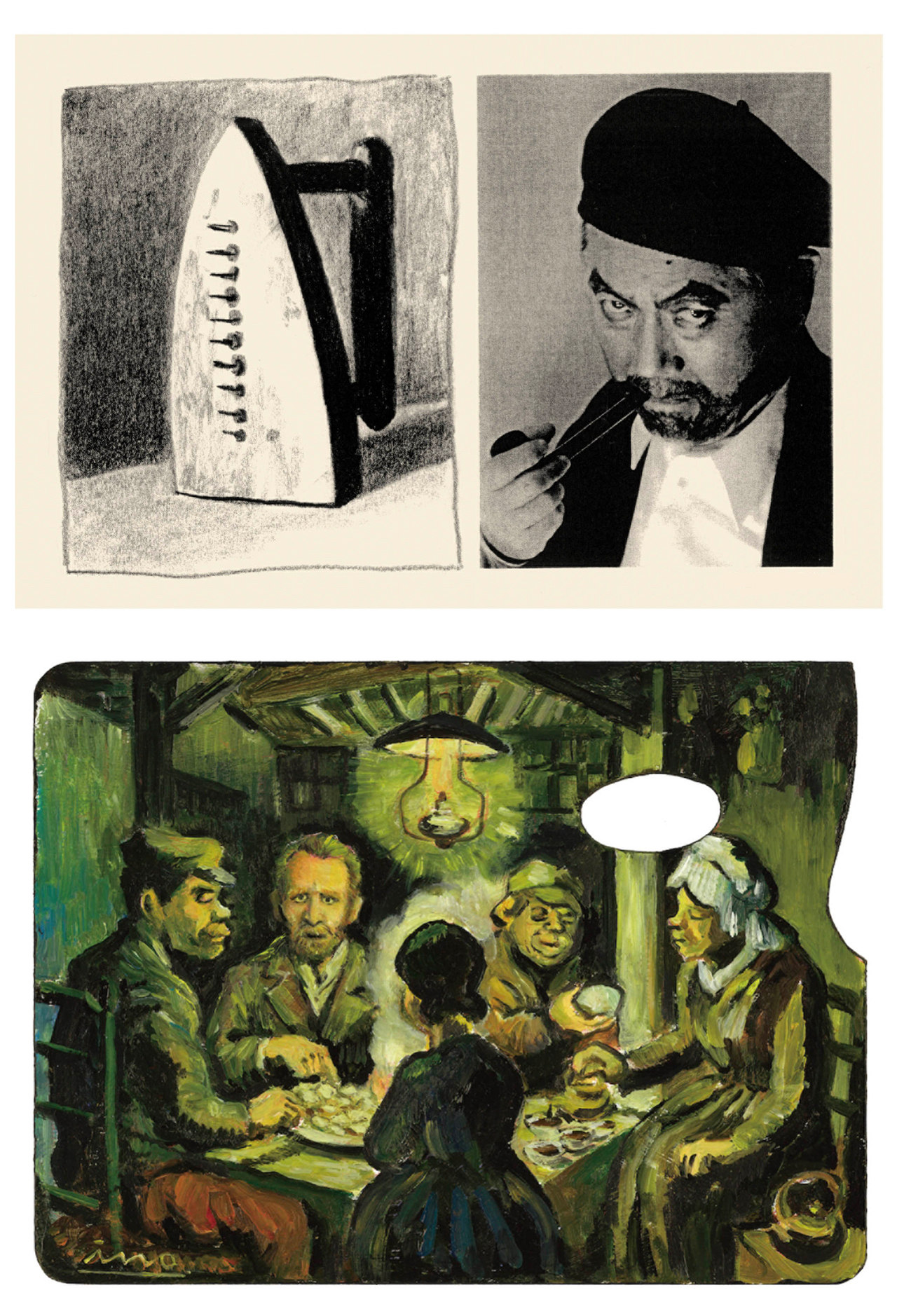

上:南伸坊さんの「本人術」によるマン・レイ。下:私の作品『馬鈴薯を食べるゴッホ』。パレットに油絵具で描いてます。

上:南伸坊さんの「本人術」によるマン・レイ。下:私の作品『馬鈴薯を食べるゴッホ』。パレットに油絵具で描いてます。

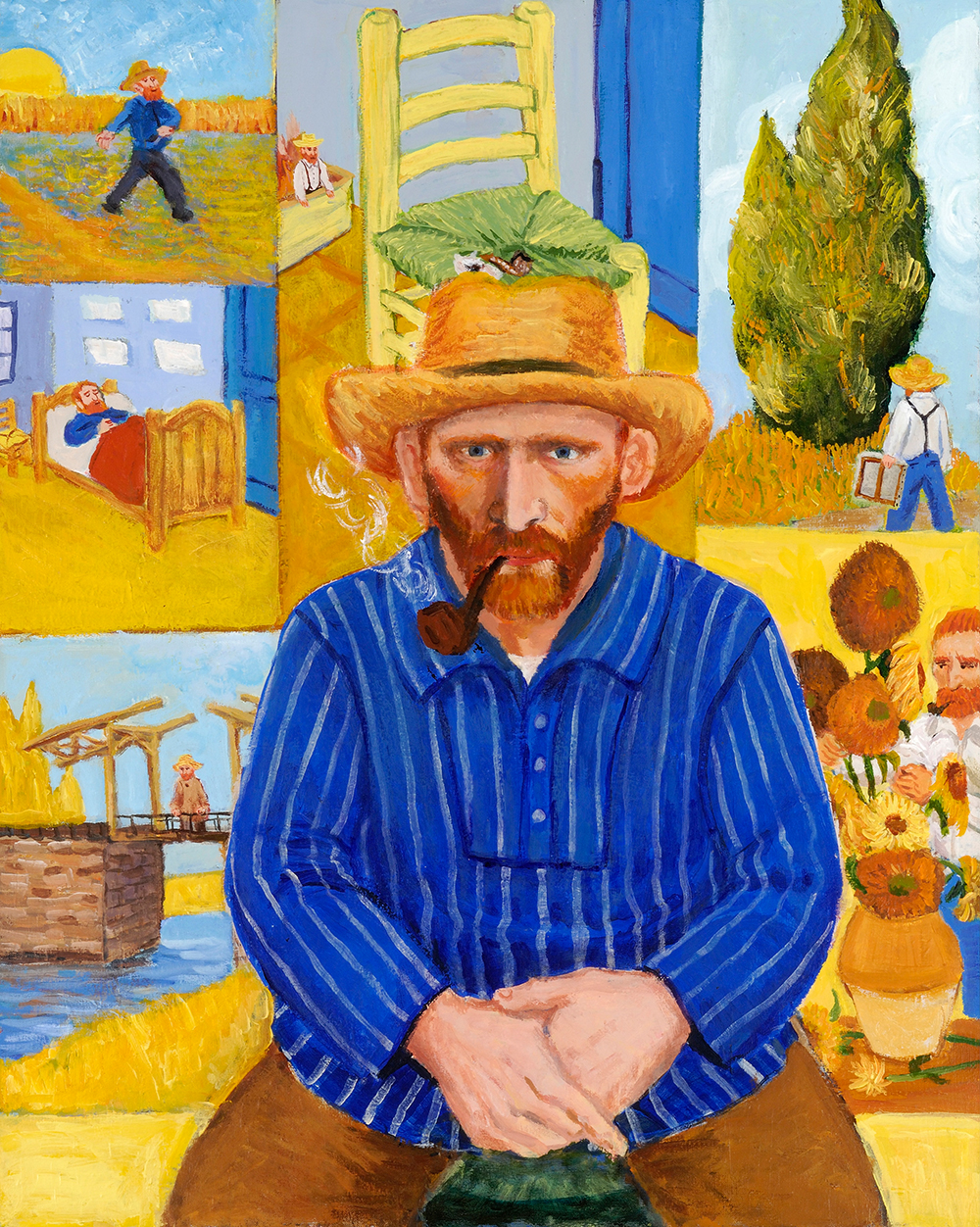

2010年に原宿にあったリトルモア地下というスペースで「画家の肖像」という個展をやったのですが、伸坊さんに今回の展示のテーマを相談すると、どちらの口からも「画家の肖像を二人で」と意見が一致しました。

読んで字の如く、画家たちの肖像画を描くというテーマです。

音楽家や小説家と違って画家には画家の絵がある。肖像画を描くときに、どうやってその画家の絵や気分を取り込むのかが考えどころ。私や伸坊さんが画家たちと混じり合う様をご覧ください。

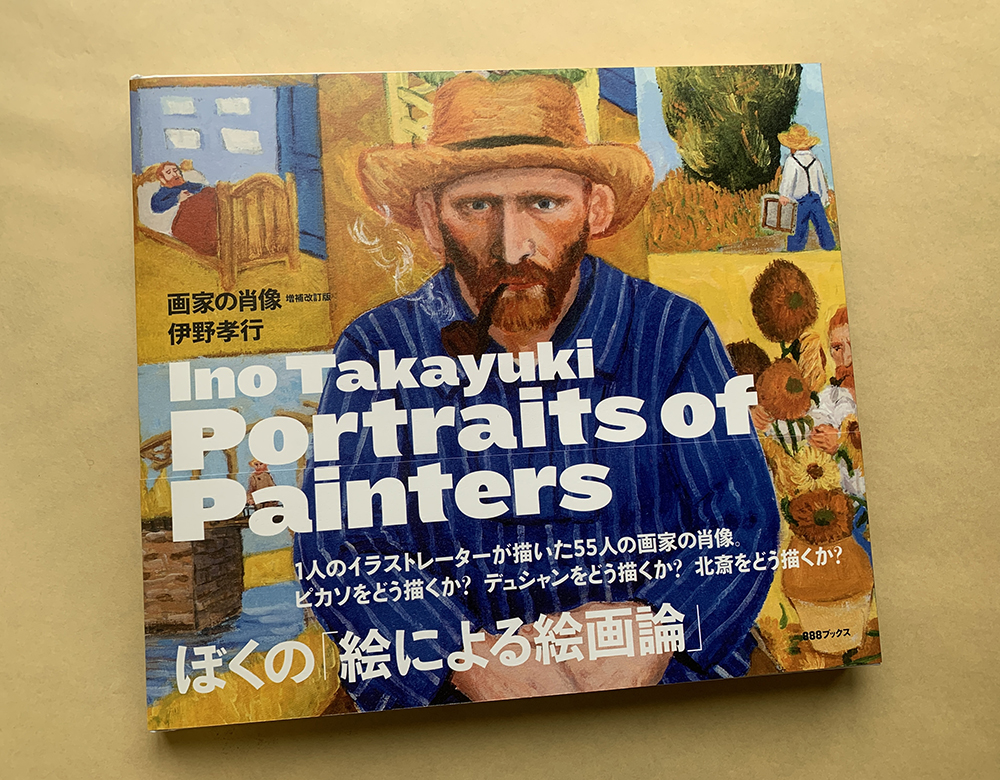

【お次に本の紹介です】

前述の2010年の個展を元に、2012年に『画家の肖像』という作品集が出ました。もう品切れ絶版状態になっていたのですが、この度、増補改訂版『Portraits of Painters 画家の肖像』が出ることになりました。40点近い作品を追加し、32P増えた96Pの上製本。ブックデザインは初版に引き続きB-GRAPHIX(赤波江春奈さん+日下潤一さん)にお願いしました。

『Portraits of Painters 画家の肖像』は、版元の888ブックスのサイトで先行予約がはじまっています!

また、全国の書店のみなさま、『Portraits of Painters 画家の肖像』はツバメ出版流通さんでも取り扱っております。amazonでも買えるようになると思います。よろしくお願いします!

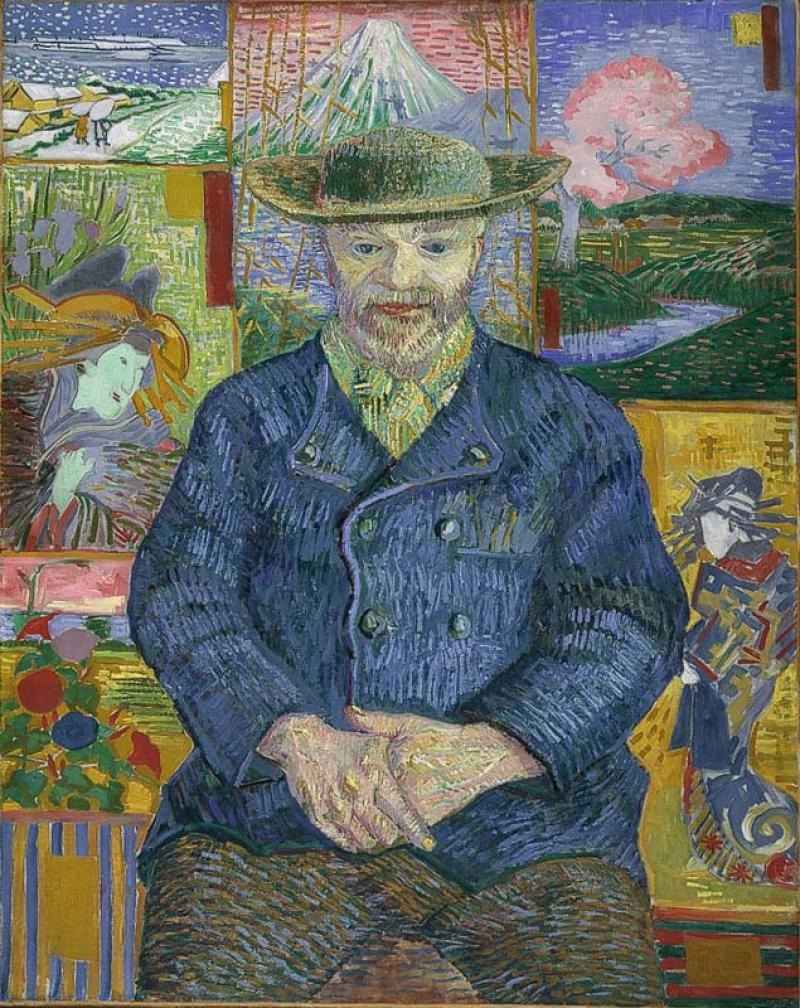

画家の肖像シリーズは、ゴッホの『タンギー爺さん』の絵をもじったゴッホの肖像画から描きはじめた。タンギー爺さんはパリの画材屋の店主で、まだ売れない印象派の画家たちの面倒を見てやった奇特な人である。『タンギー爺さん』では背景に浮世絵が描かれている。

描きはじめたものの「これっていわゆるパロディじゃないんだろうか」という思いが頭から離れず、自信を持って進められなかった。いつもは一回の集中力が続く間(長くても五時間)に描き終えるのに、この絵は四、五日かかった。ゴッホ風にゴッホを描いただけで、自分の絵ではないような気がしてしかたなかった。

「自分の絵」だと思いこんでいる絵ってなんだろうか?やっと自分のスタイルができても、そいつを手放した途端、言いたいことの散漫な絵になってしまう。自分は絵についてほんの一部しかわかってないんだ、と心細くなった。そんなことを繰り返してきた。

手慣れた描き方をやめてまったく違う描き方をしても、ちゃんと絵が描けるだろうか。その絵は自分らしい絵になっているだろうか。いや自分の絵なんてない。描けばなんでもそれが自分の絵だ。これは一つの真実。

……そうやって不安になったり、励まされたりしながら描いたのが、この『画家の肖像』だ。画家のタッチや作風を意識しながら、いろんな方法で描いてみる。実験にもなるし、いつもと違う絵が描けるかもしれない。どうすればその人らしい肖像画になるのだろう。

(増補改訂版まえがきより)

ちなみにゴッホの『タンギー爺さん』はこの絵。

ちなみにゴッホの『タンギー爺さん』はこの絵。

なんか気張ったこと書いてますが、基本笑っていただきたいと思っています。陽気も良くなる頃です。バカの季節です。会期中の在廊はSNSなどでお知らせします。みなさまのお越しをお待ちしております。

『おやすみダリ』

『おやすみダリ』