アーカイブ:2020.2

2020.2.25

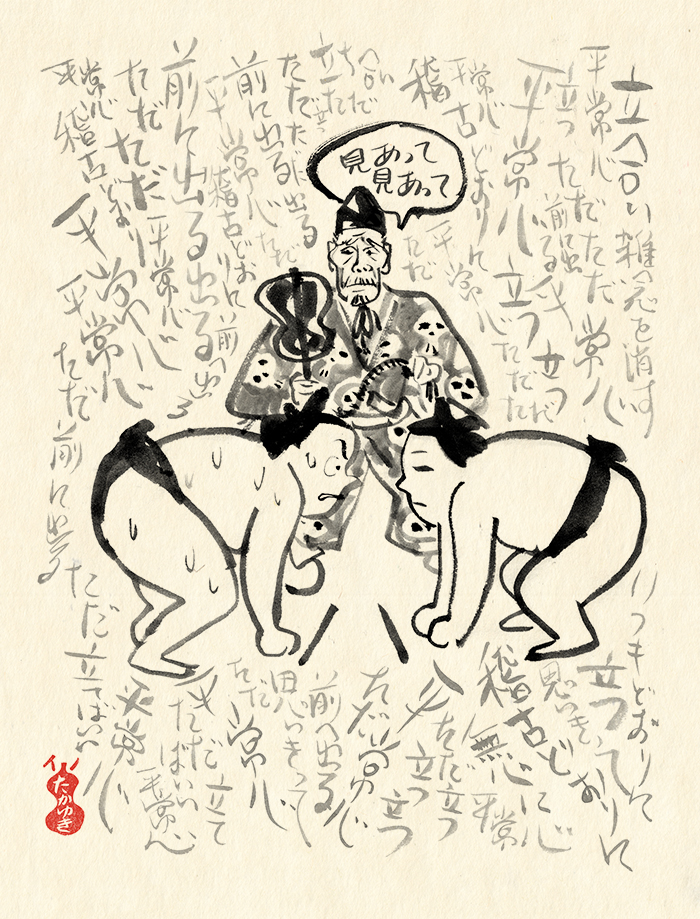

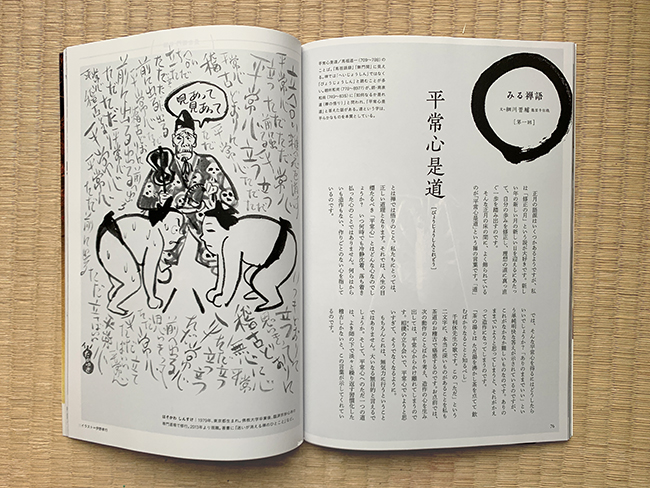

見る禅語

一休宗純はスーパー禅僧なので、禅宗の僧侶にとってもアイドル。『オトナの一休さん』を描いてから今までに何度か禅僧の方にサイン色紙を頼まれました。

これはおかしいんですよ。禅のプロである僧侶に、禅の素人の私が一休さんの絵を描いてあげる、という行為が。

淡交社から出てる『なごみ』というお茶の雑誌の仕事で、世田谷にある龍雲寺に細川晋輔和尚を訪ねた時もそうでした。

「アニメ、毎回録画して見てました。サイン色紙をお願いできますか」と。

やはり一休さんはすごい。NHKはすごい。「オトナの一休さん」は5分間アニメなので、日本人全体の視聴率はかなり低いと思う。しかし、禅宗のとくに臨済宗は視聴率100パーセントかもしれない(一休さんは臨済宗なので)。そう思うと禅の世界へのパスポートを手にしている気がしてきました。

えへっへへ。

打ち合わせが終わり、車で送ってもらっている時、運転してくれている若い僧の方に、和尚さまが

「こちら『オトナの一休さん』を描いてる伊野さんです」と紹介してくれました。

よし、ここでまた「え!そうなんですか」と来る。描きましょか、一休さん。なにしろ臨済宗は視聴率100パーセント。

ところがハンドルを握る若い僧の方はバックミラー越しに答えられました。

「『オトナの一休さん』ですか……アニメ?はぁ……いや、すみません。存じ上げません」

そ、そうなんだよ、修行中はアニメなんか目に入らないんだよ!臨済宗は視聴率100パーセントではない。これは私のおごりでした。10パーセントくらいかな。喝!

それは置いといて『なごみ』ではじまってる細川晋輔和尚との連載は「見る禅語」。見る禅語ってことはつまり禅画ということですかね。

平常心是道(びょうじょうしんこれどう)

道とは悟りのこと。何か特別のことではなく、行住座臥(歩く、立止まる、座る、横たわる)の日常生活そのものが悟りである。そういう意味の禅語。利休は「茶の湯とはただ湯をわかし茶を立てて飲むばかりなるものとこそ知れ」と言った。しかしありのままでいようと思ってしまうと、それがかえって造作になる……ということらしいので相撲の立合の絵にしてみました。ただ前に出る、そのことがむずかしいのでゴンス。

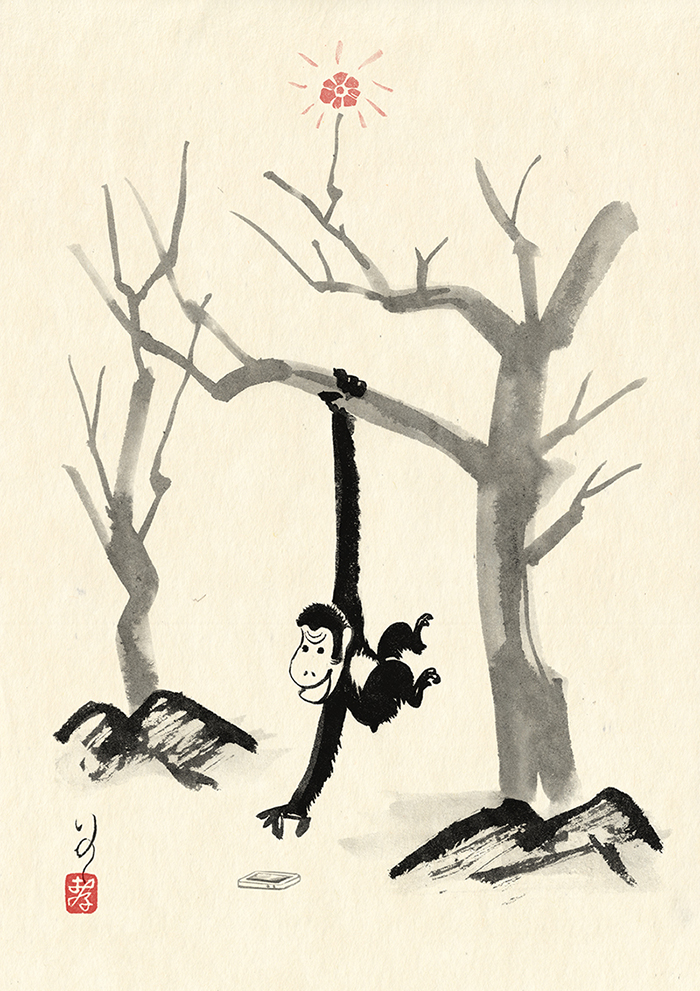

三冬枯木花(さんとうこぼくのはな)

冬のまっただ中の枯れ木に花が咲くということ。極寒の最中、枯れ枝に花が咲くはずはない。それは知識で知っている。外から学び取った知識で人生の問題の解決はできるか。これ以上どうしようもないと思ったら大切なものを手放そう。自分を捨て切った先に一筋の光が見える……ということで、とりあえずスマホの画面で探し物をするのをやめてみませんか。スマホ猿ですよ。あなたもわたしもスマホ猿。お猿さん、ほら、上をご覧なさい、という絵。

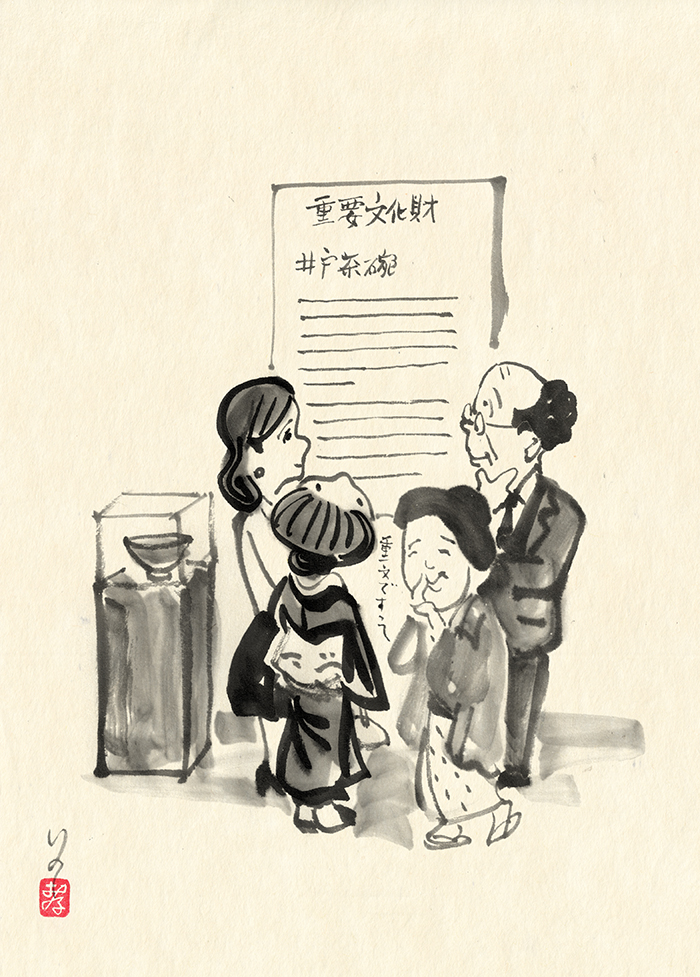

不立文字(ふりゅうもんじ)

真理は言葉では表現することができないという禅の根本的な考え……というわけで、展覧会で解説プレートをじっくり読んで、作品の方はそれほどじっくり見ない人のたとえ。解説プレートはあるとつい読んじゃうけど、あれは鑑賞の邪魔をしてると言えなくもない。言葉はあくまで道しるべ。自分の感じた体験を大切にしましょう。

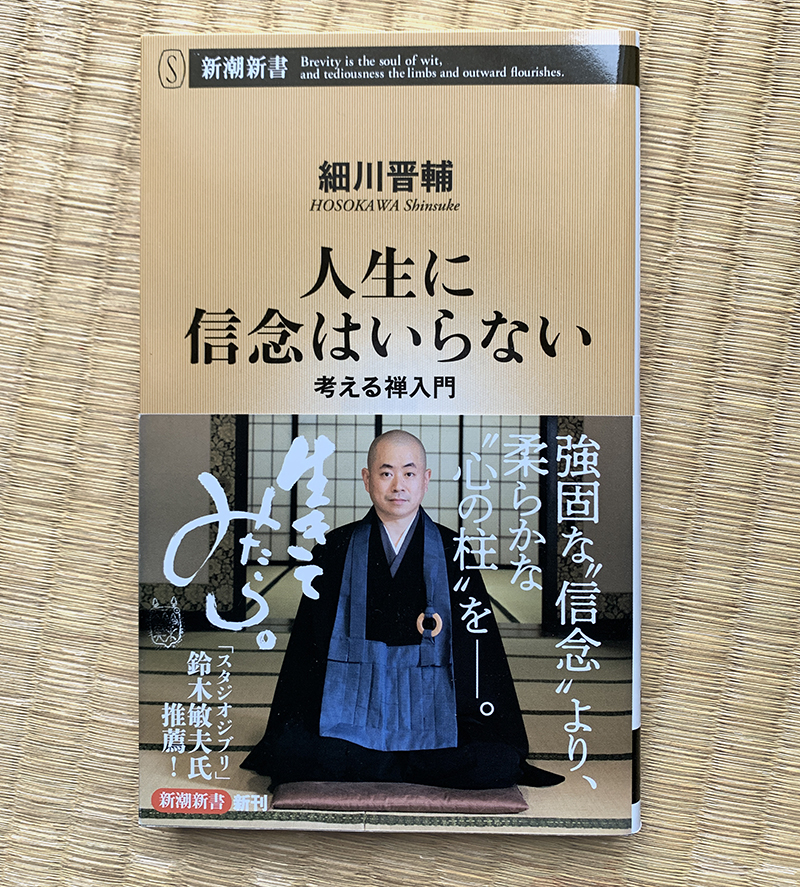

細川晋輔和尚の本です。禅の明日をしょって立つ男!いよっ!

2020.2.11

更新してないがごとし

今日は火曜にしてはめずらしく祭日なので、ブログも休みとしよう。わざわざ見に来てくれた方あいすみません。

2020.2.4

雲古譚

2月1日、峰岸達さんが主催する「MJイラストレーションズ」の塾をあげての展覧会に行った。

場所は六本木。

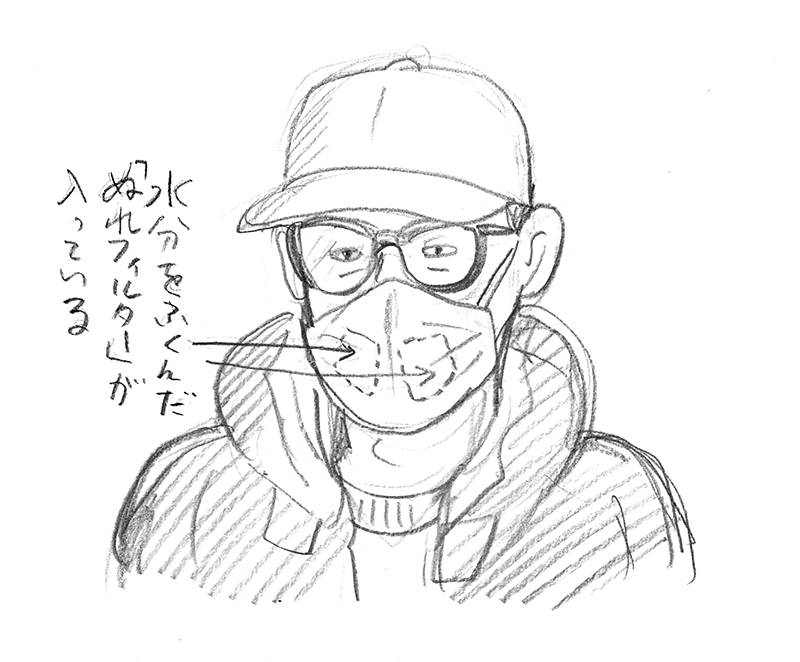

この塾の展覧会のオープニングは例年、大変混み合っている。

お騒がせ中の新型肺炎コロナウィルスはその中の誰かにすでに潜伏しているかもしれない。家を出る時にマスクを忘れたので、六本木駅周辺のコンビニやドラッグストアに寄るも3軒空振り、4軒目のコンビニでようやく残り一個のマスクを見つけた。2個入りで400円もした。これで一安心である。

心配しすぎ?

事実、友達には「へー、なに?コロナウィルスが怖いの?年寄りでもないのに……大丈夫だって」と完全にバカにされていた。

ご用心、ご用心。

コロナウィルスはなくとも、これだけ人がいれば、インフルエンザをうつされる可能性も大いにあるのだ。

会がおひらきになって、友達4人でご飯でも食べて帰ろうということになった。

「あ、犬のウンコ!」

という友達の声が僕の鼓膜を震わせた瞬間、右足は思いっきり犬のウンコを踏んでいた。

白いスニーカーの靴底からヌルッとした感触が伝わった。生キャラメルのような色のウンコがぶにゅっとなっていた。

途端、友達たちが「キャーッ!」と叫んで側から離れて行った。

友達を追いかけながら、必死にアスファルトの路面に靴を擦り付ける。僕の後には踏まれたウンコとそこから続くウンコのスタンプが出来ていたはずだ。

ちょっと歩くと、ビルの前が砂利のところがあった。ラッキー。

鳥が砂浴びをするように、スニーカーに砂利洗濯させる。

青い靴底にはほんの少し茶色いところがあるものの、ほとんどはここで落とせたようだ。

お目当ての晩ご飯を食べる店に着くと、ちょうど入り口に足拭きマットがあった。

やはり俺はついてるぞ。

マットの上でツイストを踊るように足をクネクネ回した。これで仕上げだ。

その様子を見て友達は「最悪……」みたいな顔をしていたが、足拭きマットは本来こういうためにあるのだ。しかし、満席だったので、その店には入らなかった。

それで思い出したが、中学生の時に遊んでいた「お城公園」でとても不思議なことがあった。

お城公園は築城の名手、藤堂高虎の造った津城の跡地だ。天守閣をはじめとする建物は現存しないが、石垣はまだある。その石垣に登って遊んでいた。

自分の背丈より高いところまで登って、さらに上がろうと、石垣の石に手をかけた時、妙な感触が……。

指先を見ると黄土色のものがついている。なんだろうと思って顔を近づけると、ものすごく臭い!

「なんで…⁉︎」

鳥のものではない。動物の、それも雑食性の、同族の糞に近い匂いだ。が、このへんに猿はいない。犯人がいるとしても、この石垣は普段人が登るようなところではないのだ。

今週はたいへん汚い話でお目汚しをしてしまった。生まれつき胃腸の弱かった市川雷蔵(直腸癌で37歳で亡くなっている)はロケバスの中から、道端の犬のウンコを見て

「うらやましいな〜、わしもいっぺんあんなんしてみたいわ」

と言ったそうだ。六本木のど真ん中に落ちていたのもなかなかのものだった。

急ぎの仕事が入っているので、今日はこのへんで。