アーカイブ:2020.4

2020.4.28

幸運の猫タクシー

最近親しくメールのやり取りをしている個人タクシーの運転手さんから「行灯」に絵を描いて欲しいと頼まれました。

タクシーの屋根に乗ってるランプのことを「行灯」って言うんだって。あんどん。

個人タクシーは、所属する団体によって決まった行灯があるらしいんですが、僕に依頼した運転手さんは、団体からも離れ、この4月から完全にフリーになった。それを機に行灯を新調したいということでした。

最初に持ってきてくれたのが写真の下の四角い行灯。門出の祝いに筆をふるいたいけど、何を描いていいやらさっぱり思い浮かばないので、ほかの形をリクエストしました。後日、上の丸っこい形のをもらいました。そのうち思いついたらやろうと放置してあったんだけど、そのうち新コロが深刻になり、タクシー運転手さんはほぼ休業状態に陥った。僕も仕事がヒマになった。

ヒマだから行灯を描く時間はあるんだけど、アイデアが浮かばない。人気のない羽根木公園に行くと躑躅が狂ったように咲いている。ベンチでぼーっとひなたぼっこしていると、躑躅の植え込みから野良猫が出てきました。

「……猫だ!あの丸っこい方は猫が寝ている形に似ているじゃん!」

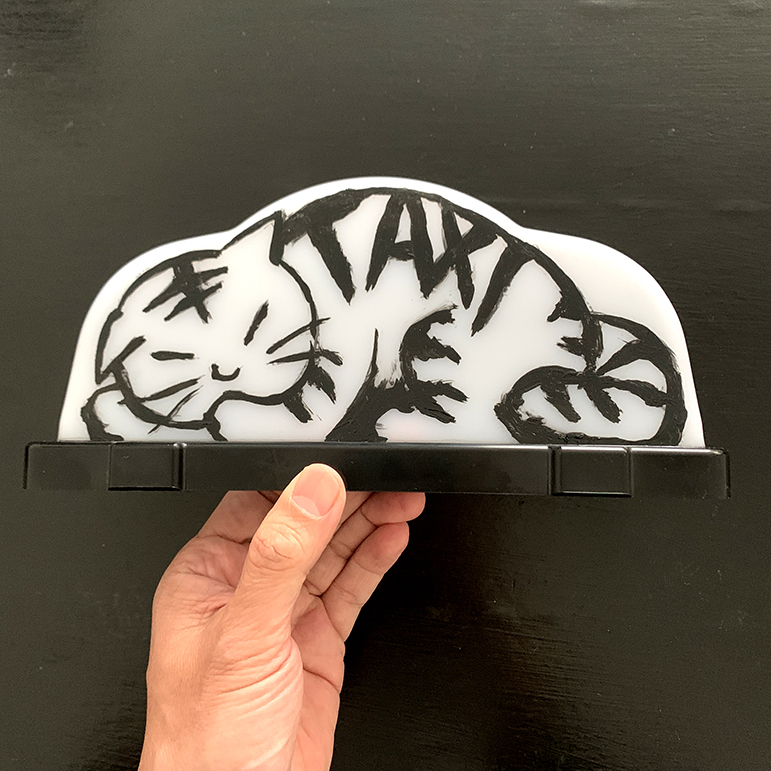

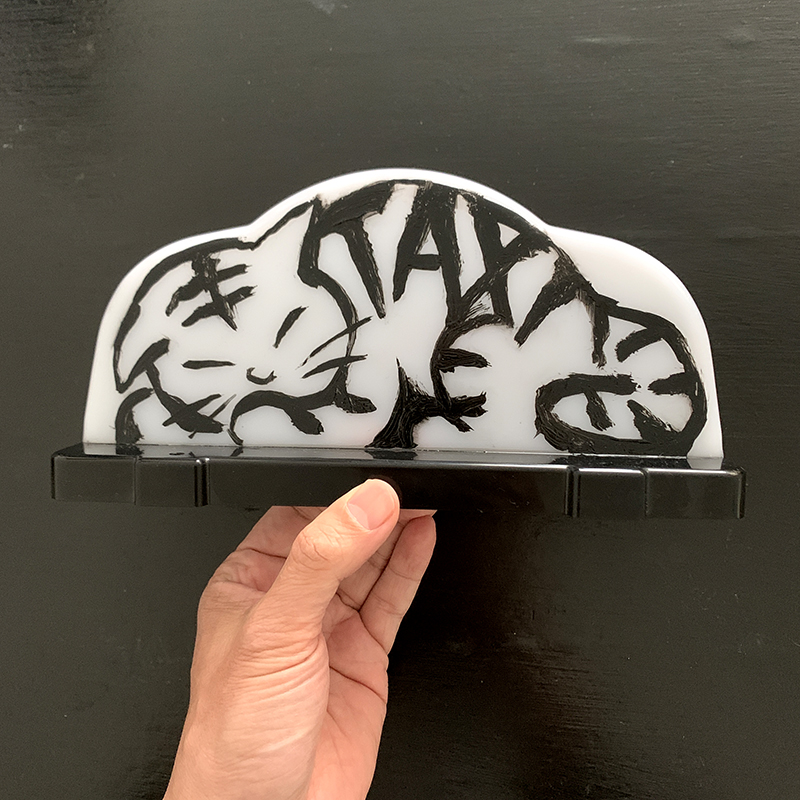

運転手さんは猫が好きとも言っていた。さらにTAXIという文字のアイデアも思いつき、瞬く間に頭の中で行灯が完成したのです。ホッとした気分で家に帰り、描きあげたのがコレです。両面あります。

猫の縞模様をよく見るとTAXI。

ところで僕は、宣伝もかねてtwitterをやっています。twitterは何に似ているかといえば、「釣り」ですかね。毎日出かけては竿を垂らしている。ただ釣果はいつも上がらない。でも今までに二度大物を釣り上げた(バズった)ことがあります。そのうちの一つは欲しかった置物が見つかった。でも自分の絵とは関係ないことでした。

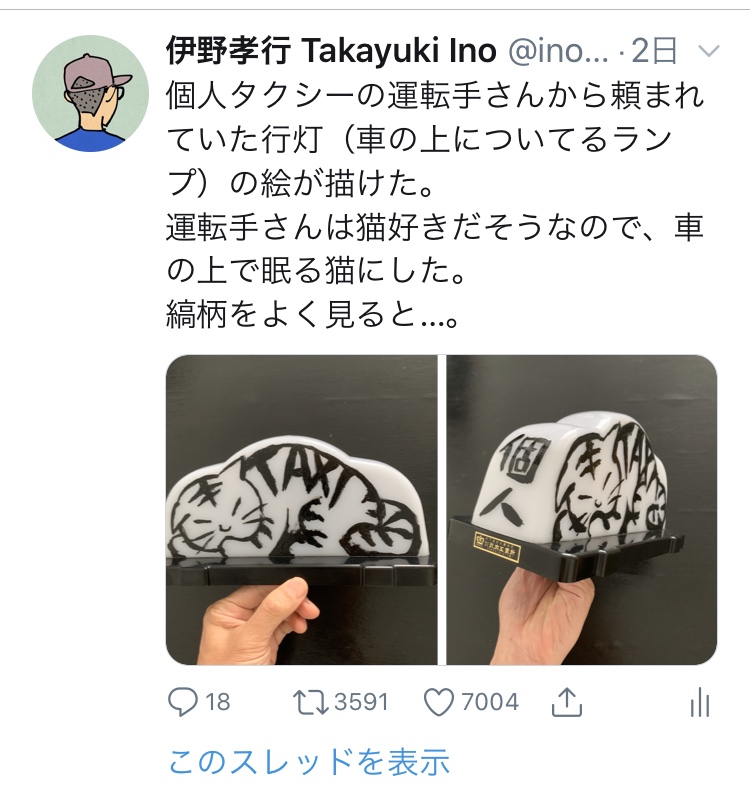

ふと、この猫行灯、ツイートしたら大物になりそうな予感と下心が湧いてきました。それで日曜日に竿を出して見ると……。

万はいかなかったが、なかなかの釣果ではないですか。自分の絵でこんなに反応があったことがないので、素直に嬉しい。

それともうひとつ、この猫タクシーが知られたら嬉しいね。少しは売り上げにつながるかもしれない。いや、タクシーという業種でこういうのはあんまり関係ないか。でも、「あ、あの猫タクシーだ!」みたいなことあるかもしれないし。

会える確率ってどれくらいでしょう。どこを走ってるかわからないし、個人タクシーなので呼ぶことも難しいですが、大崎、品川、五反田あたりに出没する可能性は高いようです。

昨日はあいにくの雨でしたが、ウチに取りに来てもらって車に実装しました。つけてみるとそんなに目立つものじゃないですね。でも「かわいい〜、かわいい〜」と運転手さんは小躍りしてた。ヒゲ面のおじさんなんですけど。そんなおじさんの方がかわいかった。

ここで、このおじさんを紹介しましょう。

関順一さんという方です。

関順一:静岡県生まれ。県立高校を卒業後、キャバクラ、缶詰工場など、職場を転々とする。35歳からタクシー運転手として勤務。同じ頃、ギャンブル、借金苦から足を洗う。ついでに禁煙にも成功。趣味は旅行。トルコ、エジプト、インド、ギリシャなどを旅し、自身の人生観に大きな影響を受ける。

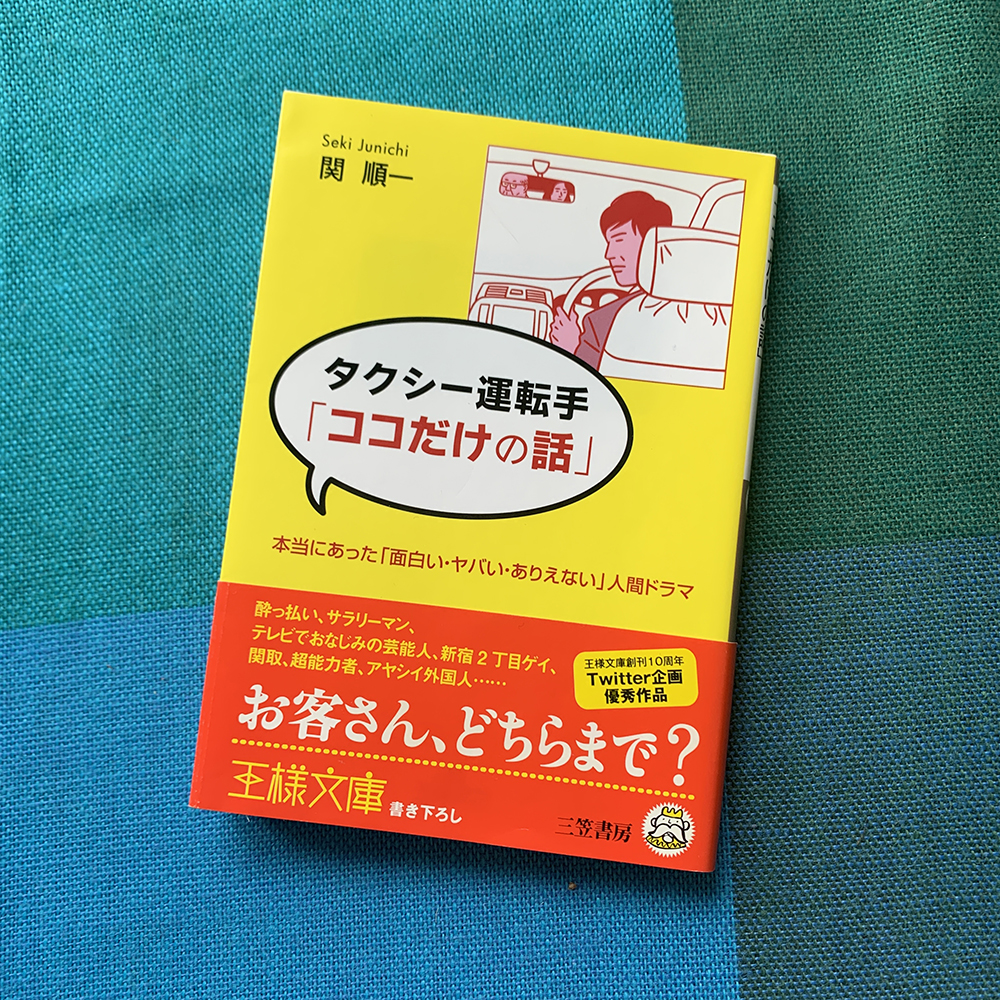

なんでプロフィールがまとまってるかって?関さん、実は本を一冊出してるんです。

関順一『タクシー運転手「ココだけの話」』(三笠書房・王様文庫 2011年発行)のプロフィールをそのまま写してみました。

この本、めちゃくちゃ面白いんですよ。友達だからオススメしてるわけじゃなくて、ほんと面白いの。ハードボイルド系のタクシー実録本はあると思いますが、この本は5回ケラケラと笑っちゃいました。声に出して笑う本てなかなかないっすよ。あとはずっとニヤニヤしてましたね。なんかねー文章の「間」がいいんですよ。エピソードの構成もうまい。寄席でタクシー漫談聞いてる感じ。それとタクシーの仕事が好きだっていうのが伝わってきます。

昨日はついでにタクシーに乗せてもらい、渋谷や赤坂をまわって来ました。ほんと人いないですね。

関さんは今もまたタクシーの本を書いています。今度は街のことを書きたいと。でも新コロのせいで街が変わってテンションがだだ下がりになったって言います。

「人のいない街を流しているとさびしいですねぇ」って。

また街に自由に出られるようになったら、猫タクシーよろしくおニャがいします。

2020.4.21

仏陀としての勝新

新コロナウィルス、略して「新コロ」という名前が気に入っています。

何かちょっと楽しい気持ちが1ミリくらいは湧いてくるじゃないですか、新コロ。コロっていう語感がかわいいんですが、殺伐とした世の中から距離を保とうという気持ちが込められた、ちょっと小馬鹿にした呼び名ですね。不要不急の緊張も身の毒ですから。

飼い主はステイホーム、愛犬のコロちゃんはハウス!

人間は距離を取ろう。犬にも新コロは感染るって話ですが、犬は人間と違って自分が新コロに罹るんじゃないかという心配はしない。それどころか自分がいつか死ぬ存在であることも認識していないでしょう。

この絵は特に新コロとは関係ありません。時間があったので、前に作ったモノクロの版画をカラー化してみました。ドンマイ、ドンマイ!きっとウマくいくよ。と無責任に励ます馬です。

お仕事の報告をさせてください。

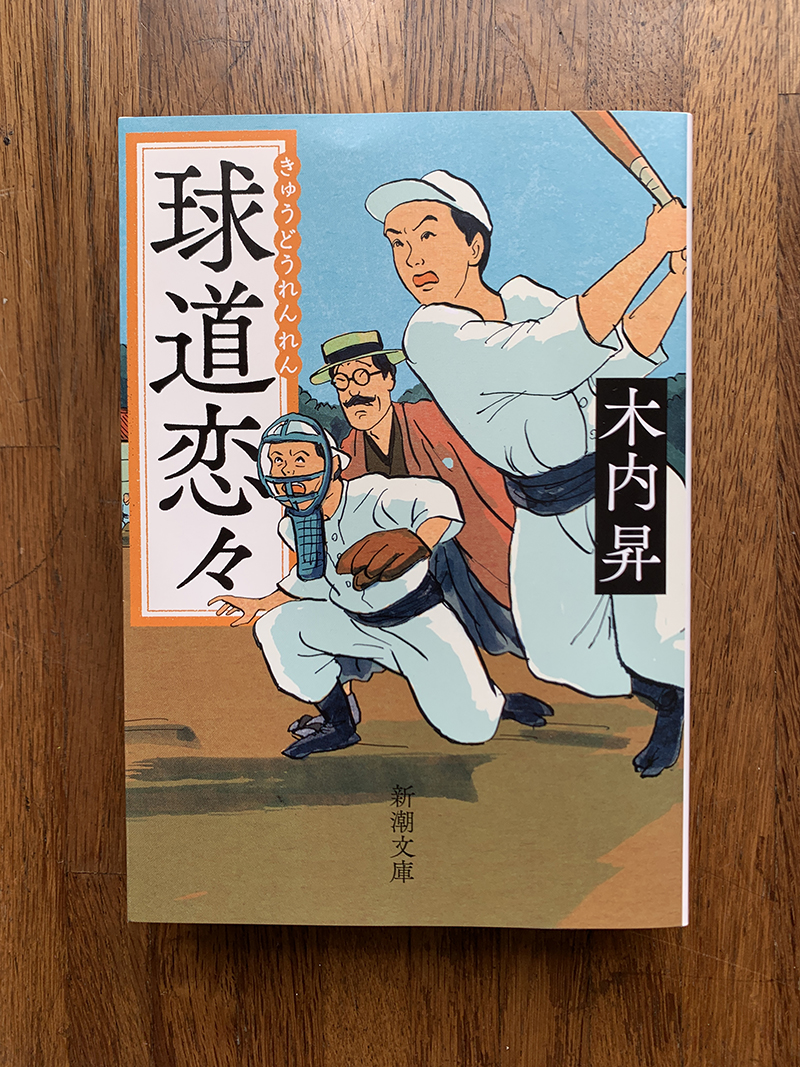

新潮文庫、木内昇さんの新刊『球道恋々』のカバーを描きました。『球道恋々』は連載時の挿絵、単行本のカバー、そして文庫本のカバーと、「完投」させてもらいました。挿絵は描いたけど単行本は別の人が描く、単行本は描いたけど文庫本は別の人が描く、という投手交代はよくあるので、最後までやらせてもらえるのは嬉しいです。

木内昇さん『球道恋々』連載時の挿絵はコチラ!

木内昇さん『球道恋々』単行本カバーはコチラ!

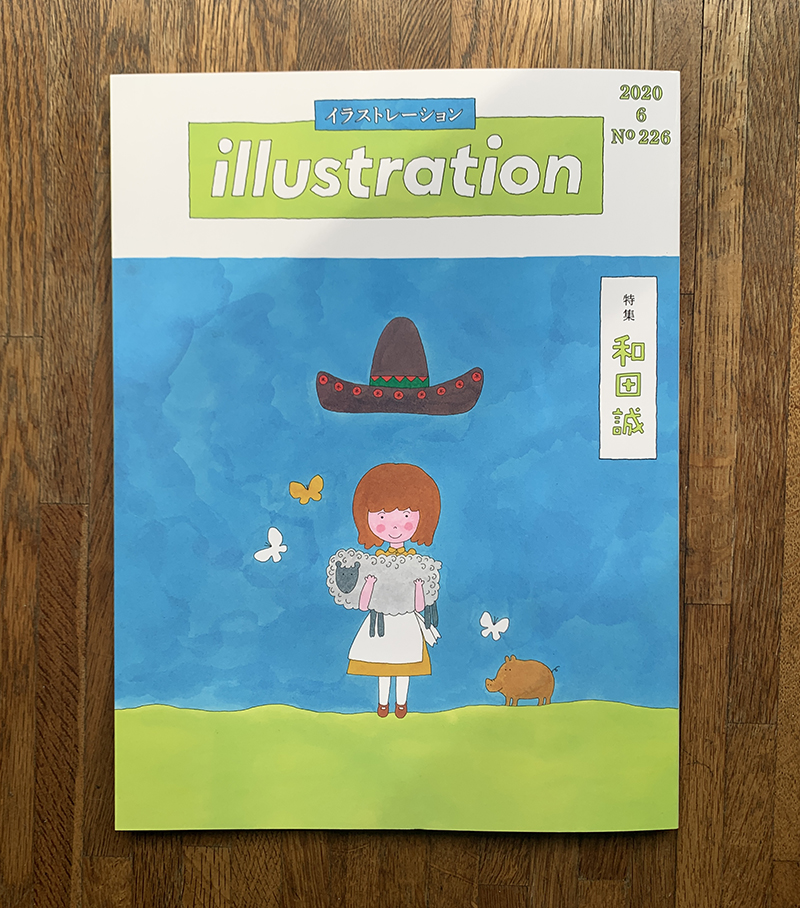

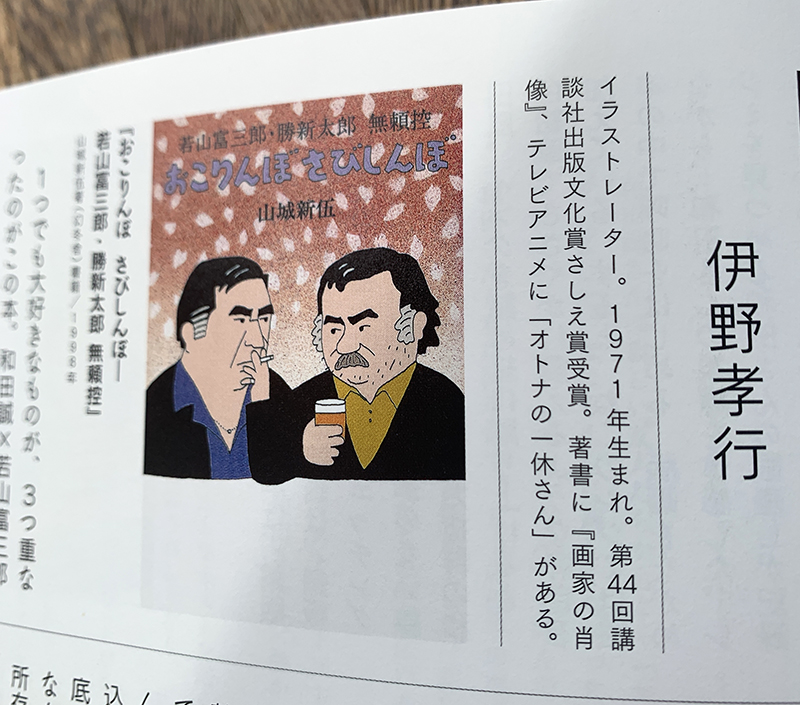

玄光社『イラストレーション』誌は和田誠さん特集。『和田誠の「この仕事」』というコーナーで「自分にとって印象深い和田さんの作品」を選びました。

素直に「倫敦巴里」にしようと思ったのですが「他に二人選んでらっしゃいます」という編集部の声に忖度し、絶対ダブらないであろうこの本にしました。山城新伍著『おこりんぼ さびしんぼ 若山富三郎・勝新太郎無頼控』。なぜこの本を選んだかの理由は立ち読みでもしてください。テーマは愛です。

コロナの終わった頃、略してコロコロには世界はどうなっているのでしょう。出口治明さんがおっしゃてたけど、14世紀のペストはルネサンスを生み出したらしいですね。アフターコロナ、略してアフコロが良い時代になりますように。

そんな未来もくるかもしれない。でも今この時にも、自分たちのお気に入りのあの店この店は、どこも窮地に立たされています。ほとんどが中小企業ですらない零細企業や個人商店。個人のお店だからこその雰囲気やサービスや味に愛着を持ちます。あの街この町が好きな理由はそういった店や場所があるからなんです。回らなくなった経済、お金の問題はどうすればいいのでしょう?

ところで、勝新太郎は映画やテレビの制作に妥協を許さずこだわりまくり、豪快に人に奢りまくり、大借金をこさえました。勝新は自らのお金感についてこう書いてます。初台のマンションで中村玉緒との会話です。

〈 家の台所の食事をする所から、東京タワーがよく見える。

「パパ、東京タワーきれいでっしゃろ。なんであんなにきれいに電気がつくか、知ってますか」

「観光客のためだろ」

「違います。…… じゃーここの家は、なんで電気がつくんです?」

「電気がつかなくなったら、なんにも見えなくなるからさ」

「違います」

「……」

「つかなくなったら、パパ、どうします?」

「ヒューズがとんだんだろ」

「違います」

「じゃー電気の球が切れたんだ」

「違います」

「じゃ、電気屋を呼んで、調べてもらえばいいじゃないか」

「調べてもらっても、つきまへんえ」

「どうして?」

「わかりまへんか」

「……」

「お金を払わなぁ、電気はつけてくれまへんで」

「じゃ、払やぁいいじゃねえか」

「パパ、払えますか」

「俺は払えなくても、銀行が払ってくれるだろう」

「ほんま、それやったら、よろしいねん……。パパ、銀行にお金があるんですか?」

「ないよ、俺の金はないよ、銀行の金があるだろう」

「ほんまにそんな風に、パパ考えてるんですか」

「ああ、俺に金がなくっても、日本に金がなくなった訳じゃないんだから、心配するな」

「パパと話していると、あほらしなってくる」〉

勝新太郎著『俺、勝新太郎』より。

勝新はお金に関して仏陀、つまり目覚めた人であったにちがいありません。

諸行無常、お金には絶えず懐から出たり入ったりして一瞬たりともとどまらないものである。

諸法無我、お金は人間の作ったフィクションであって、実体はない。

2020.4.14

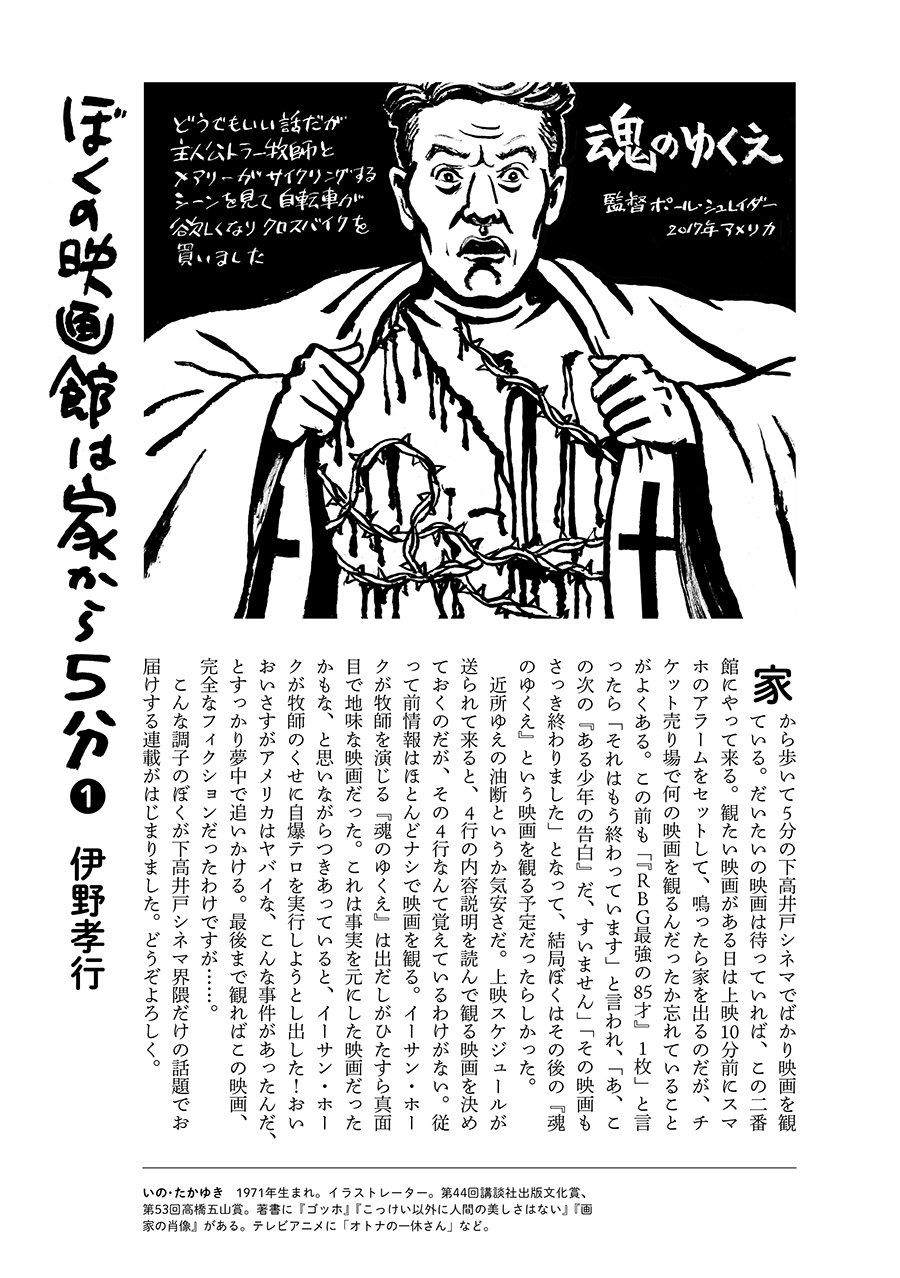

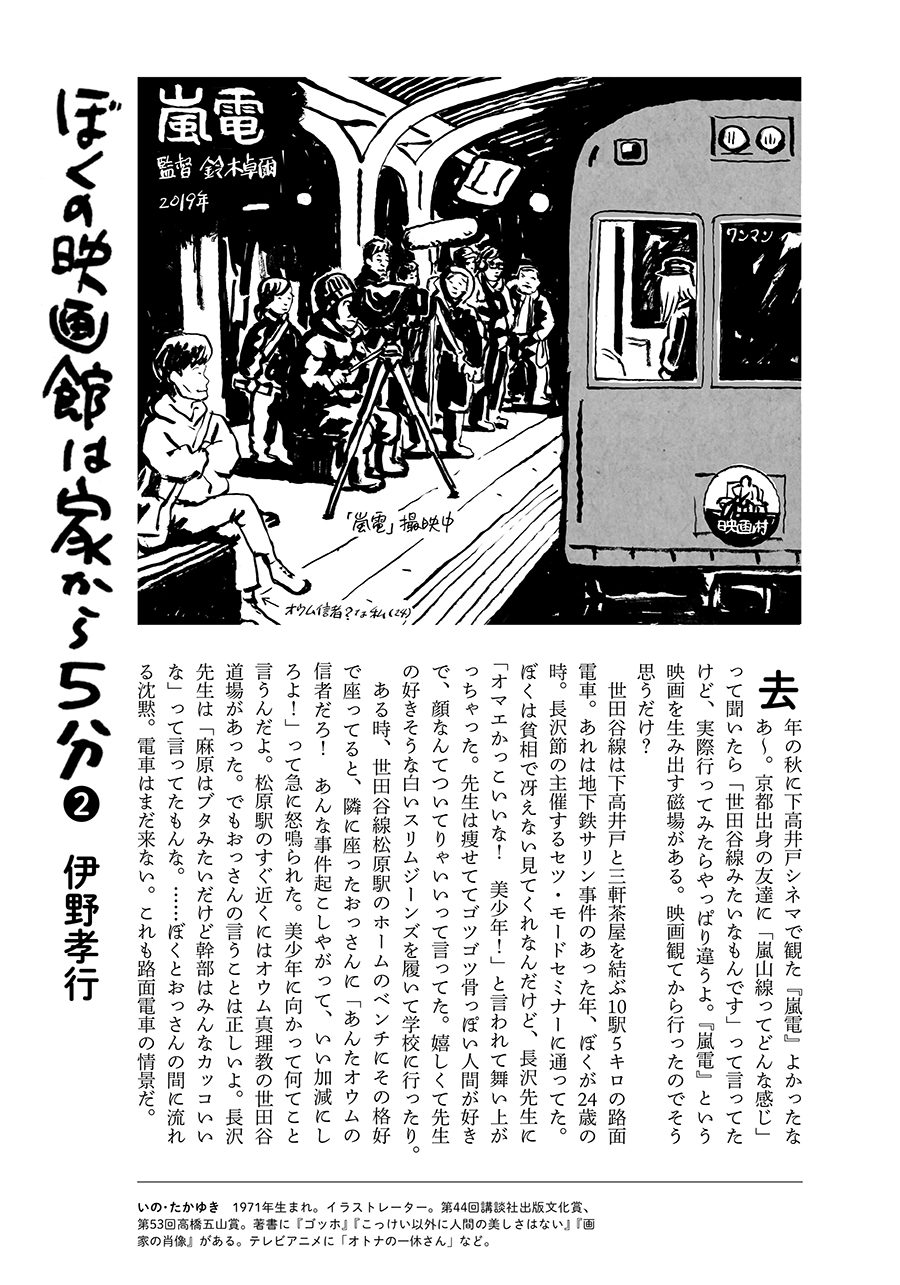

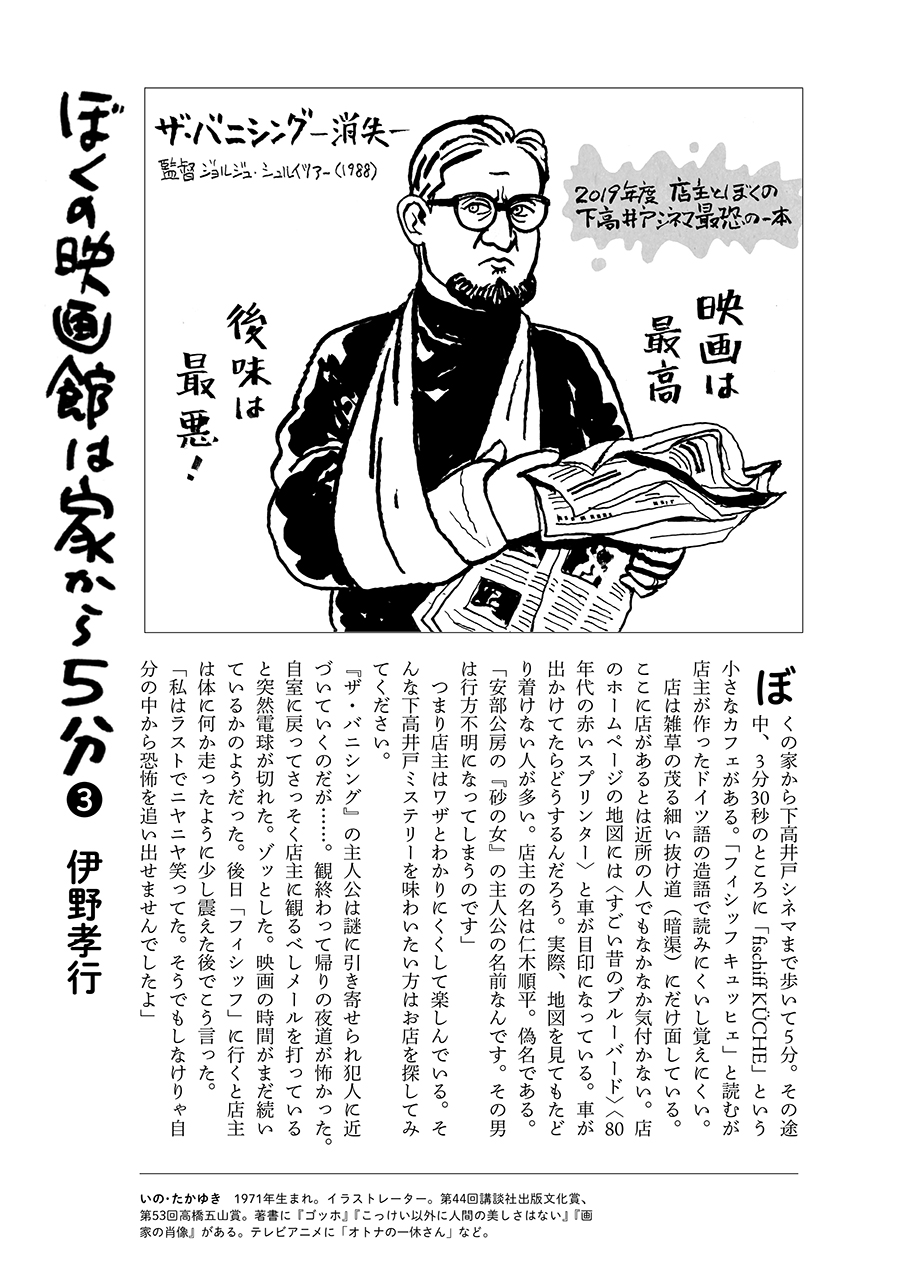

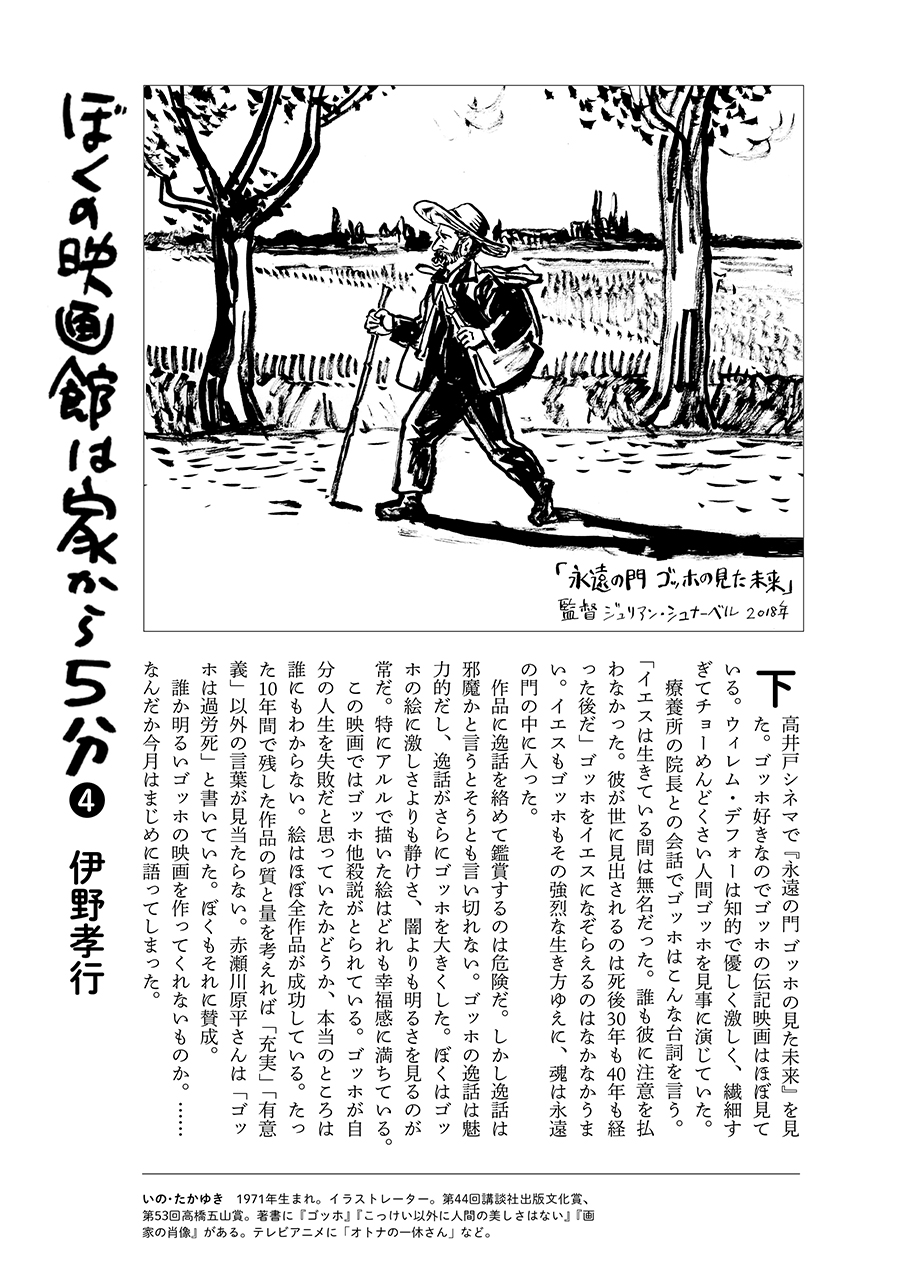

ぼくの映画館は家から5分

下高井戸には都合2回住んでいる。合計すると22年になるので実家より長い。すでに郷土愛のようなものもある。

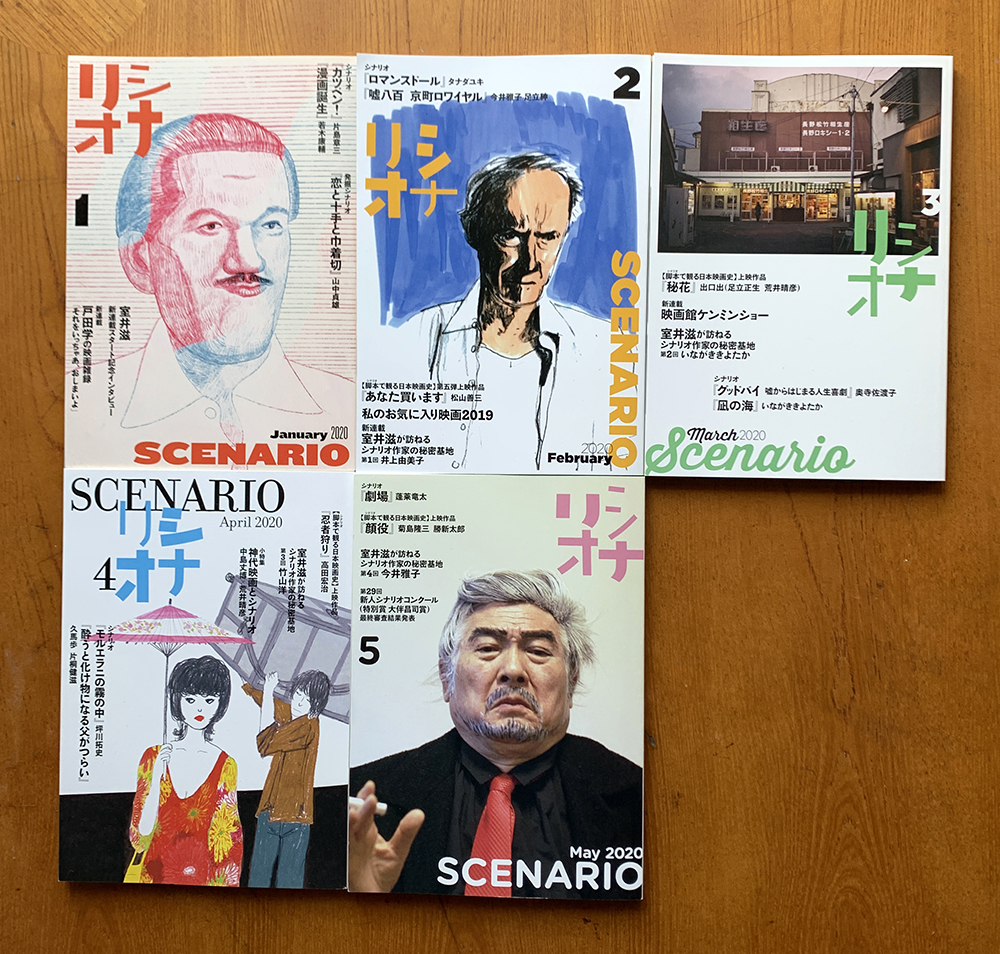

今年の1月号からリニューアルした老舗脚本専門誌「シナリオ」で、『ぼくの映画館は家から5分』と題して、絵入の短いエッセイを連載させてもらっている。

この映画館は、もちろん下高井戸シネマのことだ。

バラエティに富むラインナップ、会員割引のお得感。下高井戸シネマは日本一の二番館だと思っている。でもやっぱり家から5分で行けるのがいい。引っ越すと近所に映画館がある生活を手放すことになる。それが惜しい。映画館だけではない。引っ越してここに来にくくなるのがヤダ、というお店や場所がいくつかある。この町が気に入っている。

だからこの連載では、下高井戸界隈のことを絡めて書こうと思った。

映画の専門家ではないぼくが専門誌に書けることと言ったら、それくらいのことしかないのだった。

さて、新コロ緊急事態宣言下、我が下高井戸シネマも休館を余儀なくされている。

クラウドファンディングがあることを知った。

いつもネタに使わせてもらっているのだから、ひと肌脱がねば。

新型コロナによる減収に負けじと奮闘中!特典満載の会員限定募集!【下高井戸シネマ】

『ぼくの映画館は家から5分』がゆくゆく一冊の本にまとまる……ということもないだろうから、ご挨拶がわりに4回分を載せてみます。

「シナリオ」はギャラ的にまったくおいしくはないのだが(スミマセン)、そんなことを気にせず楽しく仕事が出来る。むしろ他の仕事より気合が入るくらいだ。5月号までの表紙をご覧ください。楽しそうでしょ?

リニューアルのアートディレクターは日下潤一さん。自由なのは絵や写真だけではない。ロゴだって毎号微妙に違うのだ。下の引用は日下さんのブログより。

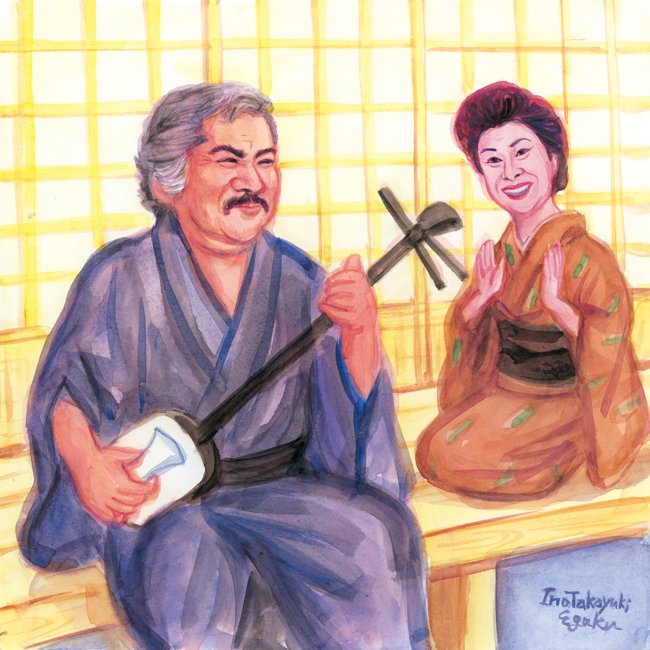

〈ロゴのデザインは「ヨコカク」の岡澤慶秀さん。カタカナ4文字を、太さとプロポーションが違う書体で組合わせたいという私の希望に、5書体5ウエイトのセットを作ってくれた。これを毎号ちがう組み合わせで使っていく。岡澤さんの巧妙なデザインに、気がつく人は多くないと思う。変えても同じ雰囲気になるのが面白い。欧文書体、表紙のデザインや絵や写真も毎号ちがえる。本文のイラストレーションは、一冊まるごと伊野孝行君である。〉

本屋で見かけたら、ぜひ立ち読みでもしてください。

2020.4.7

コロなめ日記

4月◯日

不要不急の外出はひかえるべしですが、用事があったので久しぶりに電車に乗って品川まで外出。

事をすませて運動不足解消のために目黒まで歩く。ところどころで桜が満開。

とんかつの名店「とんき」を見つけたので入ってみる。まだ5時前だったからか、ガラガラ。白木造りのカウンターに座る。店は大きいのにカウンターしかない。

カウンターの中が広い。見たことのないタイプの床板の張り方。使い込まれて角のすり減ったこれまた白木の引き出し。カウンターの中には従業員が7、8人いるが、それでも悠々として広い。カウンターからトンカツを揚げたり、キャベツを盛ったりする仕事が鑑賞できる。奥にも調理場がもう一部屋ある。お米を研いだりしてるのかもしれない。鑑賞させる仕事ではないということなのかもしれない。

しかし、カウンターの中のみなさんはヒマで手持ち無沙汰の様子。でもダレていないのが名店のたたずまい。スタッフの私語はない。自分にも経験があるが飲食店、ヒマな時は逆にしんどい。

「とんき」は池波正太郎の『食卓の情景』に出てくるお店で、のれん分けしたお店(国分寺)には行ったことがあるが、本店ははじめてだった。100%ラードで揚げたトンカツは、食べた後に、今日トンカツ食べたってことを忘れるくらい胃もたれしない。

店を出る頃には少しづつお客も入り始める。持ち帰りの注文の電話が何件かあった。

余談ですが、駅ビルにあった林家夫妻のボード。

※「とんき」は緊急事態宣言発令に伴い8日〜21日まで休業だそうです。

4月◯日

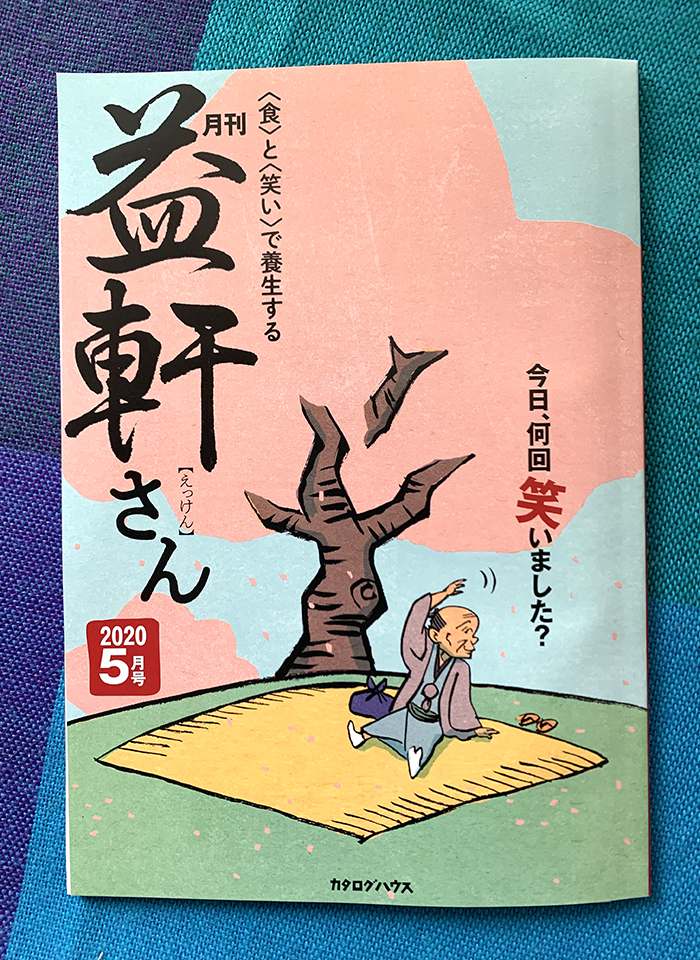

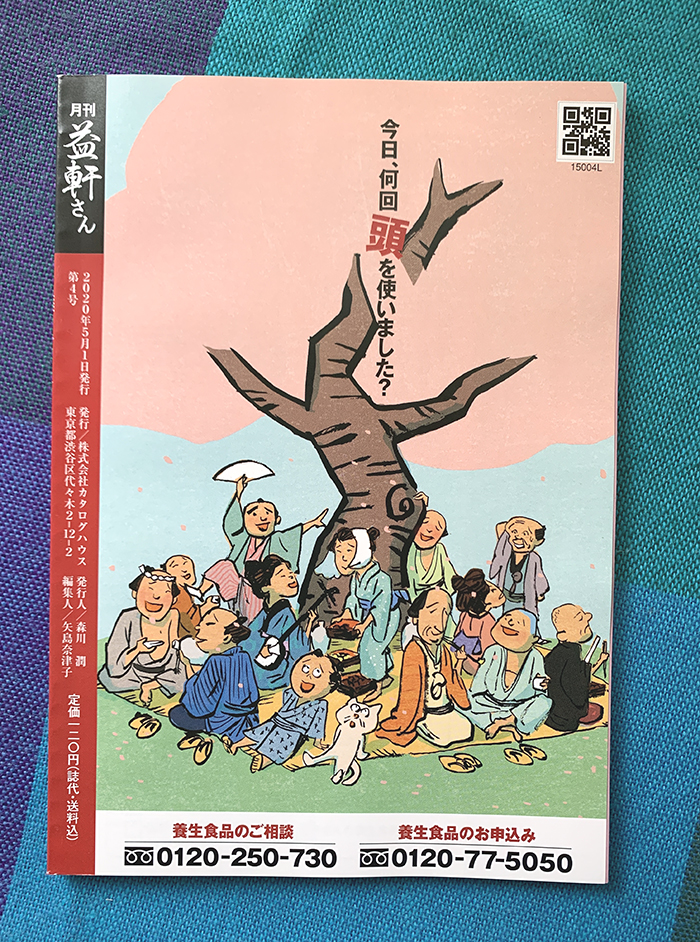

カタログハウスの雑誌『益軒さん』が届く。今年から表紙と裏表紙を描いている。お花見の絵。益軒さんが場所取りをして、みんなを呼んでいる。二コマ漫画のように裏表紙がオチになっていてる。自分の場所がなくなちゃった益軒さん。今年は桜も静かに過ごせたでしょう。

4月◯日

半月ほど前に『現代用語の基礎知識』増刊号のために、時事風刺漫画を3点描いた。出版されるまでのタイムラグを考慮しなければならない。3月上旬、話題になっていたもろもろの中で、コロナウィルスは若干の緊張感とのんきさを持ち合わせていて漫画のネタにしやすかった。コロナが浮き彫りにする政治や国民の様子など。本屋に並ぶ頃もまだ話題は続いているだろう。

ところが、コロナは予想を超えた騒動となり状況が変わってしまった。世の中は殺伐。描いた漫画のシャレが思いっきり不謹慎な感じ。というわけで、急遽、3点とも漫画を描き変えて編集部に送る。うう、コロナめ。

4月◯日

今月下旬に大阪に小説家の大島真寿美さんたちと文楽を観に行くことになっていたが、やはり中止になった。

2月に「豊竹呂太夫師匠文楽発声教室」@文藝春秋西館地下というのに参加した。お稽古の後の二次会で、呂太夫師匠に「あんた見込みあるで」とサービスで言われ、ついその気になって、覚えた一節をしばらく自宅でうなっていた。実際に少しお稽古をすると、義太夫のカッコよさと難しさが、「観てるだけ」の時とは違う次元で理解できる。

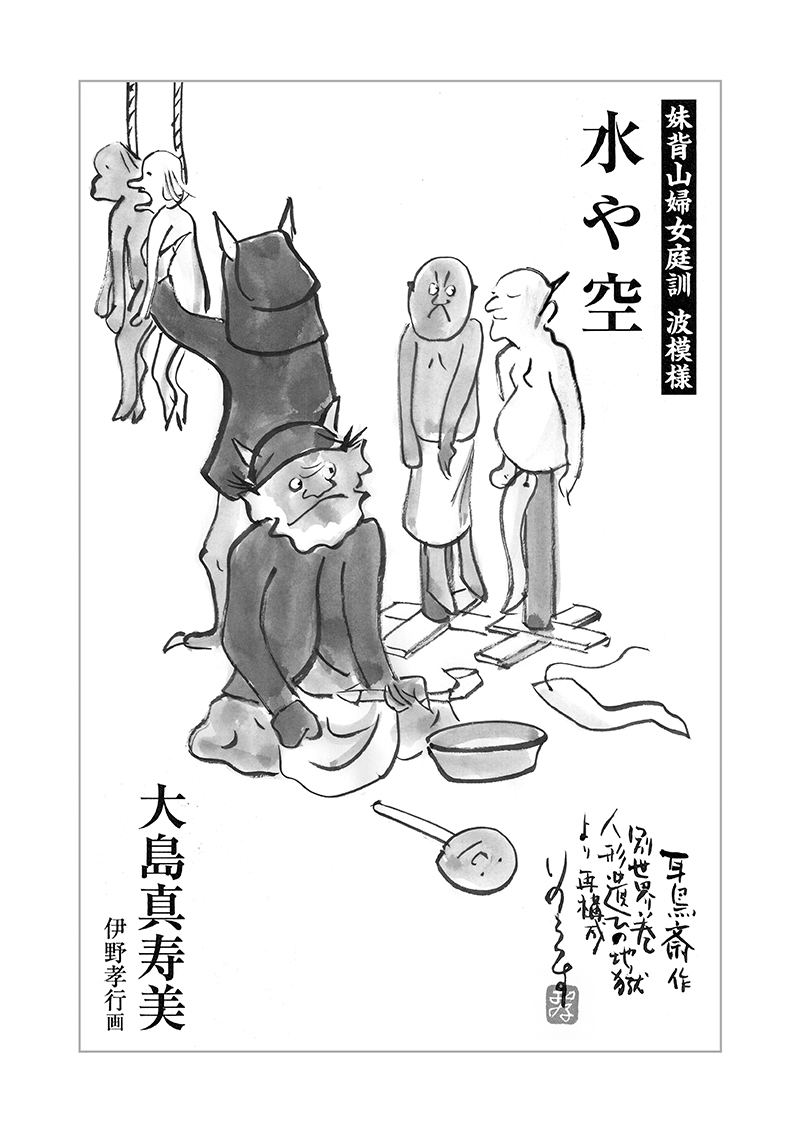

大島真寿美さんはご存知のように『渦 妹背山婦女庭訓 魂結び』で直木賞を受賞されているが、3・4月合併号の『オール讀物』で外伝ともいえる『水や空 妹背山婦女庭訓 波模様』を発表された。なんと今回の主人公は、私が最も愛する画家の一人、耳鳥斎(にちょうさい)なのだ。耳鳥斎は絵だけでなく義太夫にも才があったんですね。「水や空」は耳鳥斎の画集の名前。耳鳥斎が主人公の小説というのはおそらく史上初でしょう。