日本で一番人口が多いのがサラリーマン(勤め人)で、その勤め先である会社も無数にある。

多くの価値基準は会社のあり方や、サラリーマンの生活に合わせている、ということを考えると実は世の中を支配しているのは安倍首相でも自民党でもなく、国民でもなく、サラリーマンと企業ですかね……なんて書いて何か言いたいことが私にあるのではないのです。例によって字数稼ぎです。

江戸時代一番人口の多いのは農民ですね。でも大都市では町人の人口が多いでしょ。あとは支配者階級の武士も多い。

で、落語って江戸や上方みたいな大都市で、寄席がたっくさんあった所で発達したから、町人が主人公の噺が多いじゃないですか。芝居はわりと全国各地を回ったり、農村歌舞伎とかやってたけど、演し物はお侍の物語だったりする。農民は、農民が主人公の芝居を見てたわけじゃないですもんね。農民の人にとって、オラたちの物語というのは口伝えで語られてきた昔話の他には何があるんだろ?

フトそんなことを思いました。

いや、現在だって、サラリーマンは必ずしもサラリーマンが主役の映画やドラマや小説を好んで鑑賞するわけではないんですが、近くは『半沢直樹』が大ヒットしたし、ちょっと昔は植木等さんの無責任シリーズですね、あ、あと蛭子能収さんの漫画もサラリーマンが主役の不条理物語だったりする。

よく考えれば、そういうものを楽しんでる私自身はサラリーマンじゃない……それでいてオレたちの物語という見方をしているかもしれない。

ま、この話はいいや。字数稼ぎなんで。

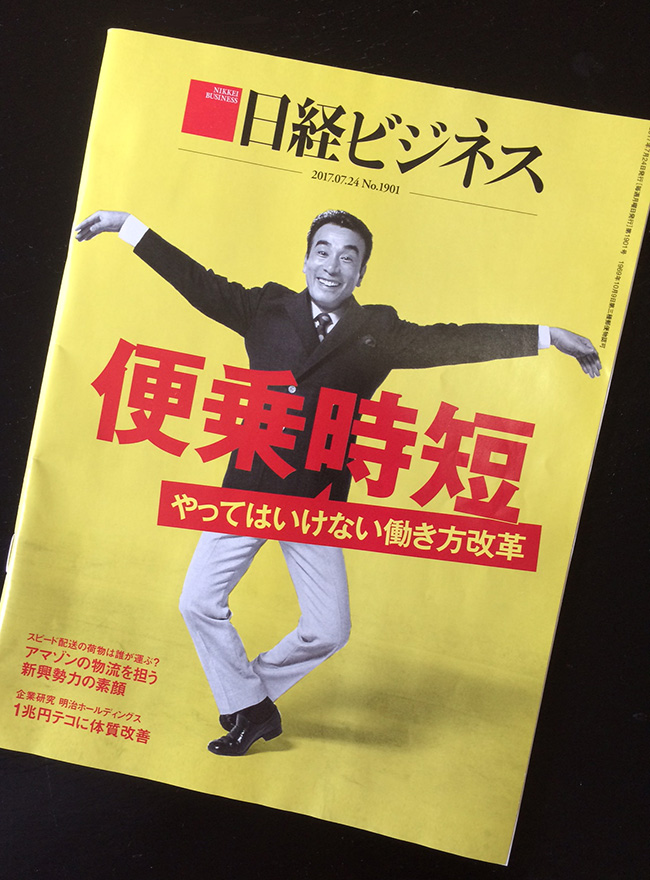

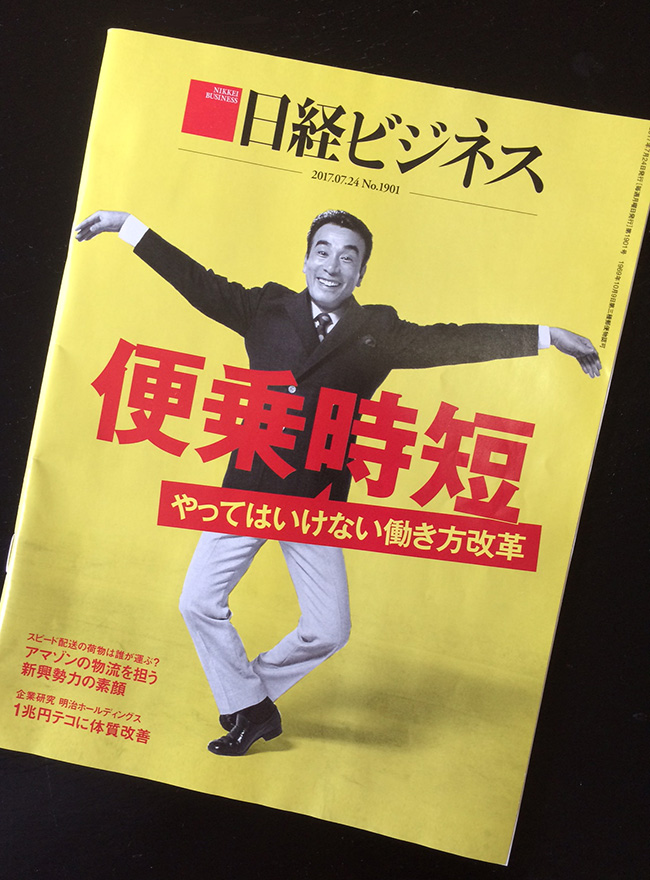

読者層ではないという意味で、自分に縁のない雑誌「日経ビジネス」で仕事しました。

表紙がナイス!ちなみに植木等さんは私が最も歌がうまいと思っている人です。

仕事量を維持しながら労働時間を減らす。これが本来の働き方改革。だが現実には、労働時間の減少に伴い、仕事量まで急減している企業が少なくないそうな。実際に起きている「トンデモ働き方改革」の実例を紹介する特集に絵を描きました。

海外支社に大事な仕事を丸投げ。本人はプライベートを満喫。

定時5分前から帰る準備。顧客の注文は翌日に先送り。

ITを駆使した遠隔システムを驚くほどアナログな方法で欺く。在宅勤務は実際にPCを動かしているかでチェックされるので、5分おきにマウスだけ触る社員。

終業時間に電気が消えるやたちまち議論は先送り。

ここは居酒屋かよ!働き方改革で奇妙な制度が出現。

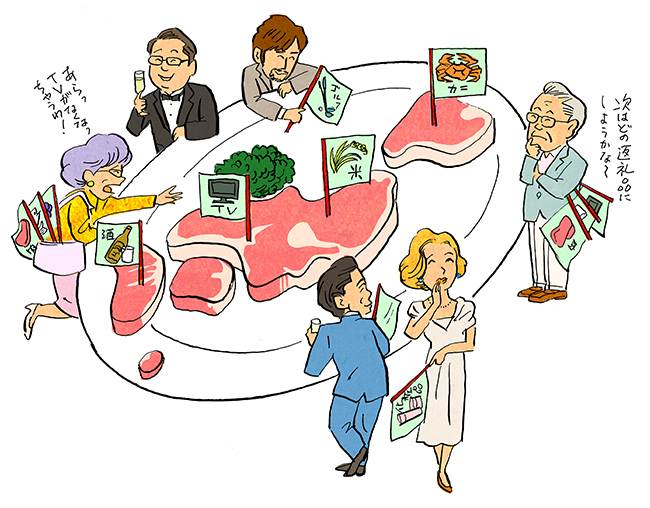

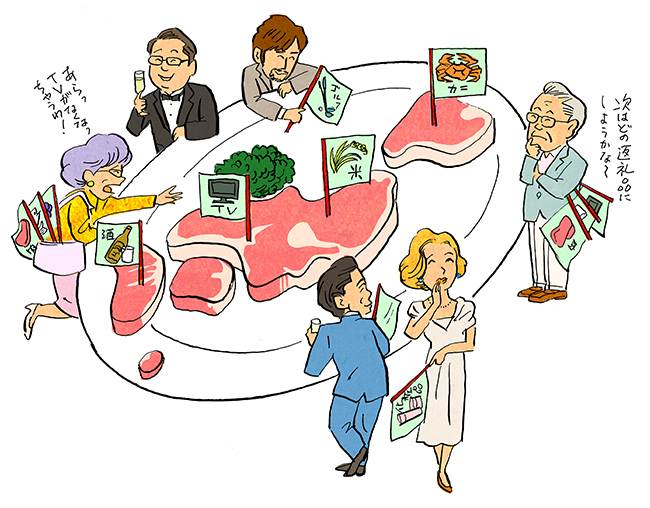

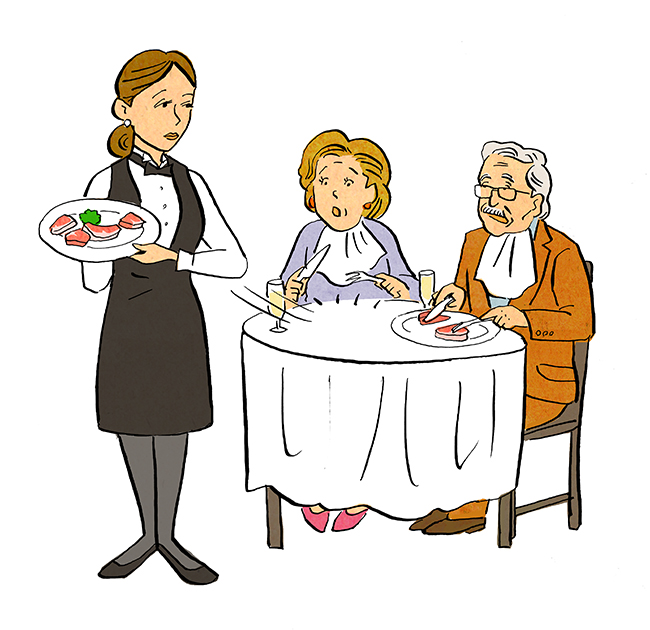

ところで、ふるさと納税ってのは、金持ちが得するいまいち良くない制度らしね。私は一度もやったことがないけど。これは雑誌「Wedge」でちょっと前に描いたふるさと納税を批判する絵です。お肉って言うのが返礼品の中でも人気らしいので、日本列島をお肉にして、高額所得者が各地の返礼品を狙っている図です。

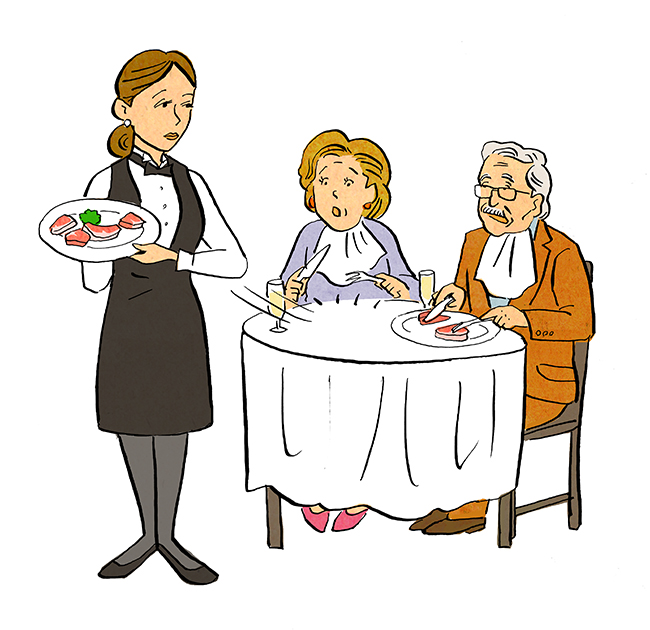

でも、ふるさと納税の制度、今後変わるらしいですね。ウェイトレスがお肉を下げに来ました。

ハイ、今週は自分の生活とはあまり関係のないことばかり描いたイラスト仕事特集でした。おわり。

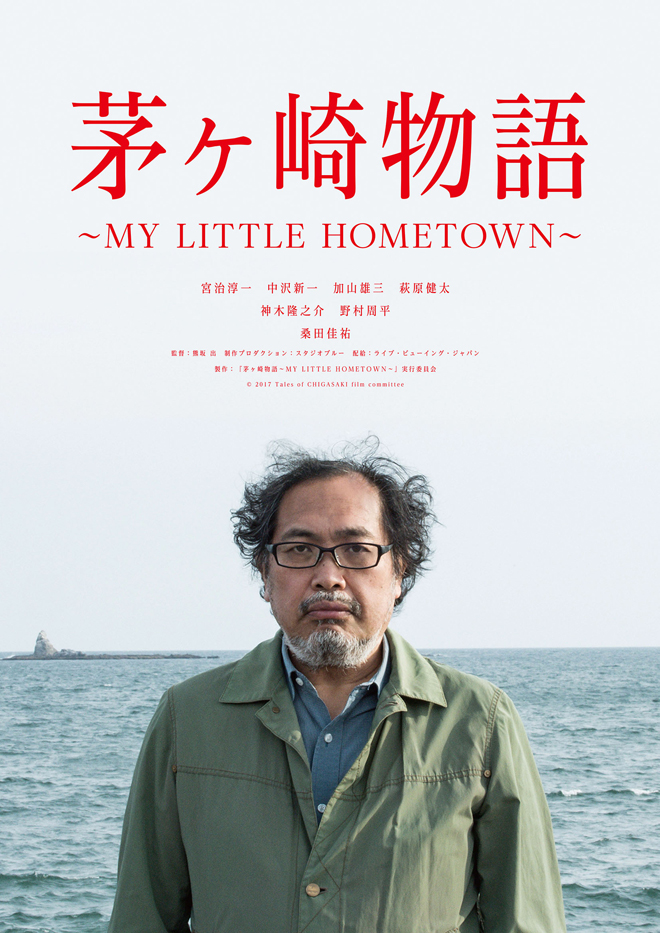

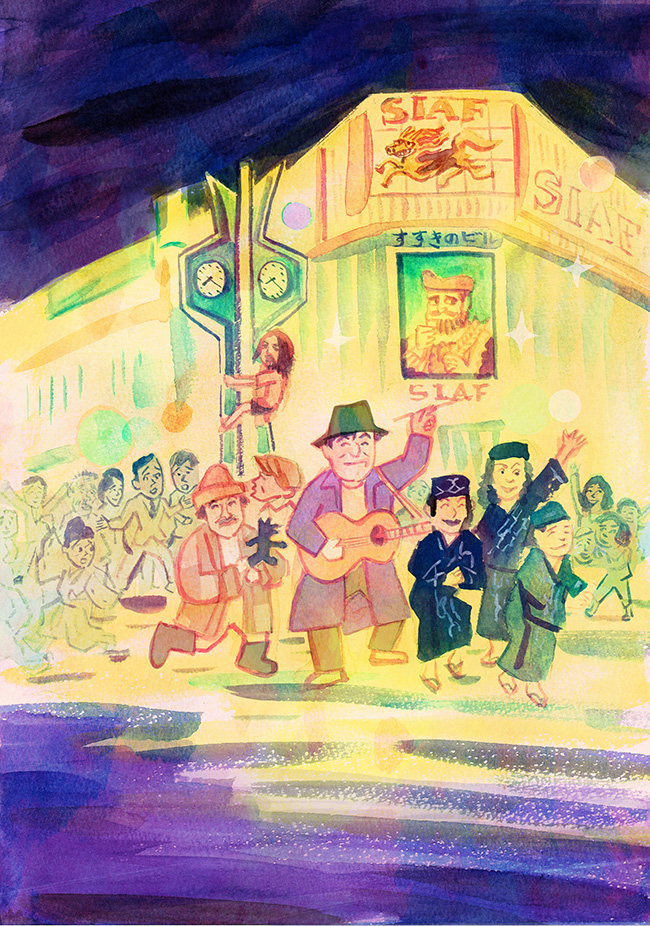

映画『茅ヶ崎物語 ~MY LITTLE HOMETOWN~』の劇中画を描きました。

監督は熊坂出さんです(『パーク アンド ラブホテル』でベルリン国際映画祭最優秀新人作品賞)。

さて、このポスターのおじさんは誰でしょう?

答えは、下記のサイトに飛んでお読みください。

はい、公式サイトご覧になられましたか?このおじさんは音楽プロモーターの宮治淳一さん(主演)でございます。

小中学校時代、桑田佳祐さんと同級生で、“サザンオールスターズ”の名付け親だったというのは、すでに公式サイトをお読みの方ならご存知のはず。

私の担当箇所は、宮治さんが少年だった頃の話をアニメで見せる場面です。

普段絵を描くときも、命が宿るようにやってるつもりですが、やはりアニメは動かしてナンボ。動きがついて、はじめて命が吹き込まれるのです。電車が宙に飛んだりしていました!

ちなみに、アニメのシーンはほんのちょっとで、実写版の宮治少年(右)は神木隆之介さんが、桑田佳祐少年(左)は野村周平さんが演じています。

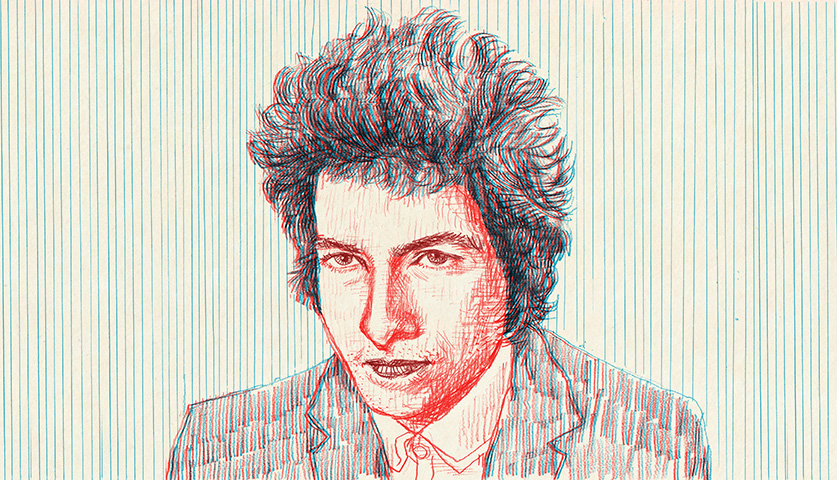

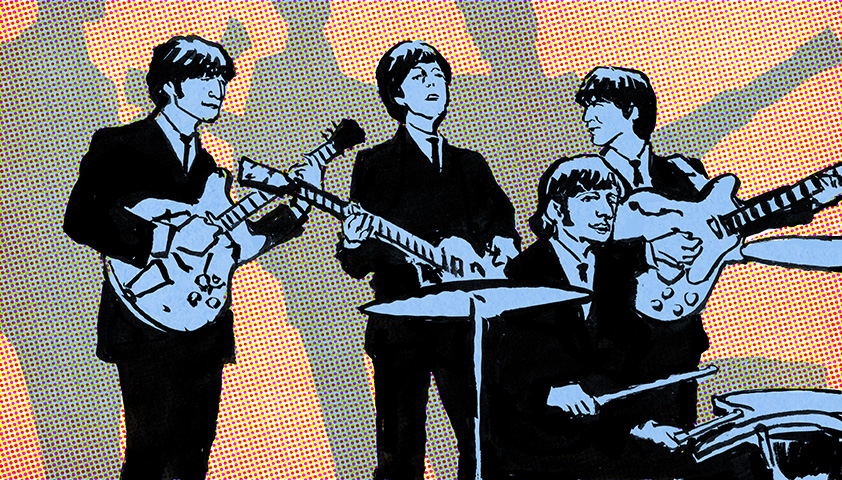

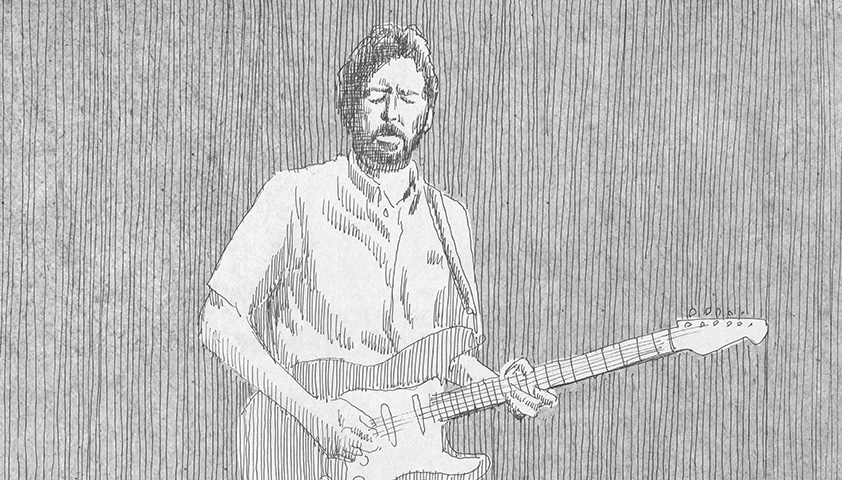

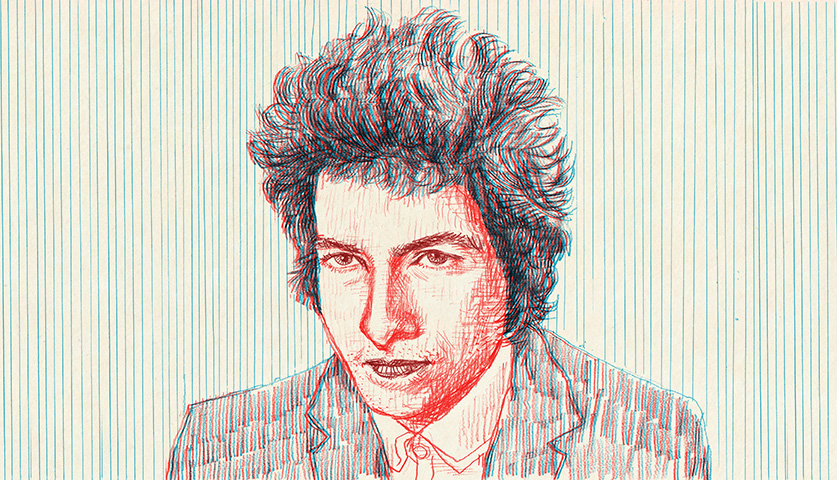

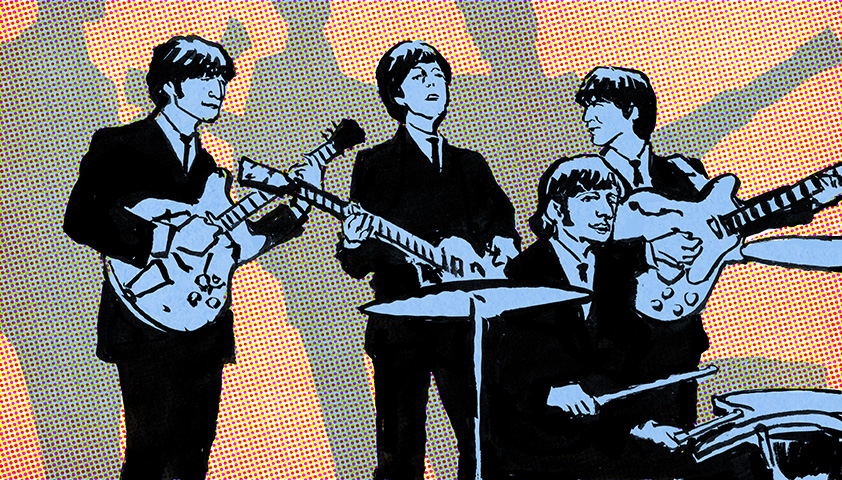

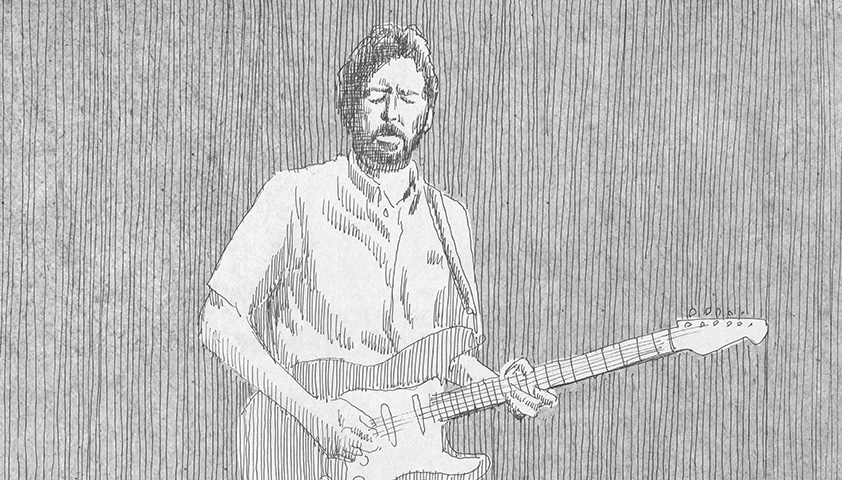

もう一つの担当箇所は、桑田さんが影響を受けたアーティストをバババババ〜ッとテンポよく紹介する場面。

全部ご本人たちの写真でこれをやっちゃうと、えらいお金がかかるので、私の絵が写真に混ぜて使われています。でも、試写で見たら写真と絵のまぜこぜ感が案外にいい!最初から演出プランにあったようです。

桑田さんはカオスなイメージが好きなので、いろんなタッチで描いて欲しいというリクエストもありました。いろんなタッチで描いててよかった。

ボブ・ディラン

ザ・ビートルズ

カーペンターズ

ジャニス・ジョプリン

ダイアナ・ロス

ミック・ジャガー

レッド・ツェッペリン

ザ・ビートルズ

エリック・クラプトン

映画のエンドロールに自分の名前が出るのは、はじめての経験。いつ出るか?いつ出るか?とそればっかり気になって見てて、わ〜出た!出た!、わ〜消えた!……そんな感じでした!

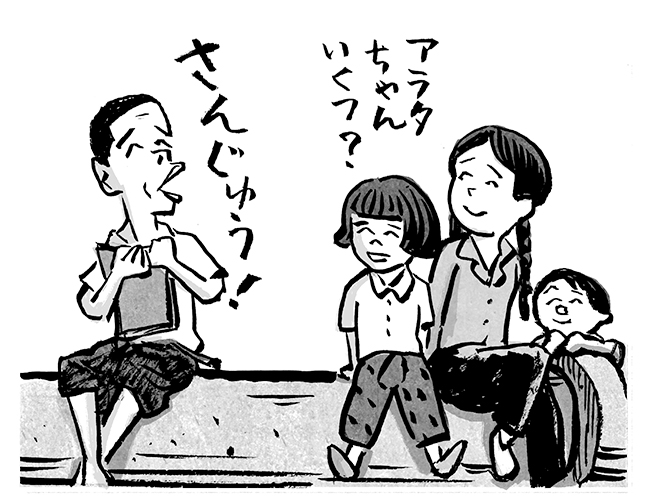

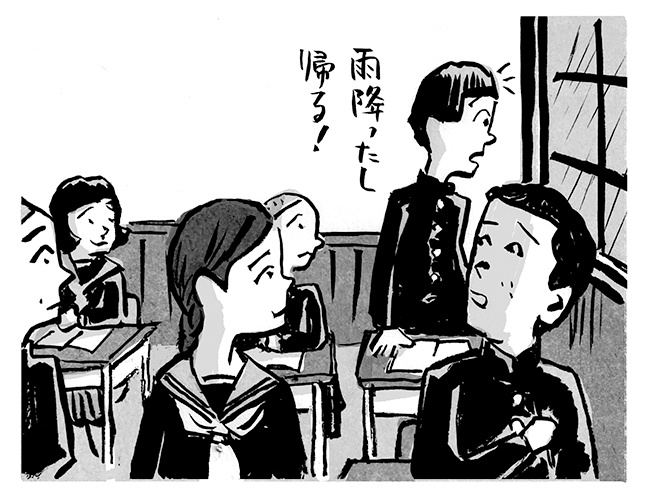

日本農業新聞で連載中の島田洋七さんの自伝エッセイ『笑ってなんぼじゃ!』略して『笑なん』の最近の挿絵から。

アラタちゃんは、3歳のときの事故が原因で知的障害児になった。

アラタちゃんは、3歳のときの事故が原因で知的障害児になった。

大立ち回りの後の風呂は、最高に気持ちよかった。けど、なんでばあちゃんは怒らんかったのやろ?

大立ち回りの後の風呂は、最高に気持ちよかった。けど、なんでばあちゃんは怒らんかったのやろ?

しかし、謝ったのはいじめっ子の親だった。

しかし、謝ったのはいじめっ子の親だった。

アラタちゃんは、俺が学校に行くときに、よく学校の近くまでついてきた。 門のところで「ここからは入ったらあかん」と言うたら、大きな声で「うん! わかった!」というて帰っていった。

アラタちゃんは、俺が学校に行くときに、よく学校の近くまでついてきた。 門のところで「ここからは入ったらあかん」と言うたら、大きな声で「うん! わかった!」というて帰っていった。

グランドを見渡したら、なぜかアラタちゃんが本部席に座っている。

グランドを見渡したら、なぜかアラタちゃんが本部席に座っている。

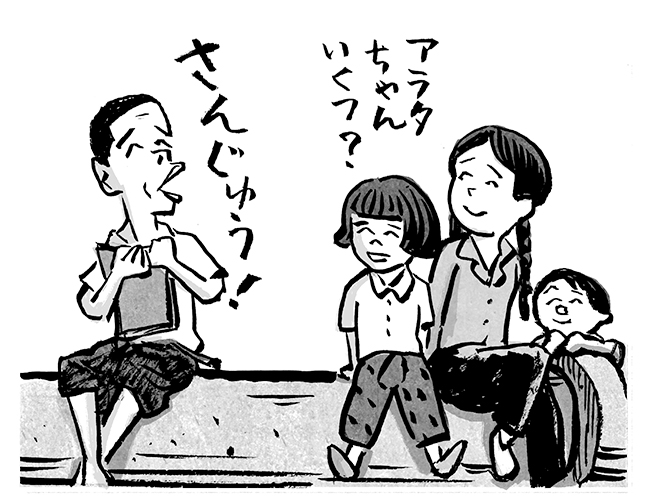

「アラタ、いくつ?」と、歳を聞かれると「さんじゅう!」と言うてた。

「アラタ、いくつ?」と、歳を聞かれると「さんじゅう!」と言うてた。

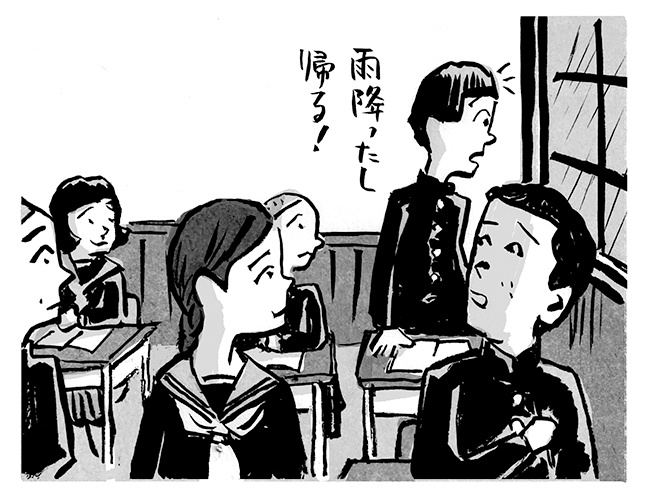

中学の同級生にK田くんという、軽度の知的障害の子がいた。普通にしゃべったり授業は受けれるのやけど、 雨が振ってきたら、それが2時限目でも「雨降ったし、帰る!」と帰ってしまう、ちょっと変わったやつだった。

中学の同級生にK田くんという、軽度の知的障害の子がいた。普通にしゃべったり授業は受けれるのやけど、 雨が振ってきたら、それが2時限目でも「雨降ったし、帰る!」と帰ってしまう、ちょっと変わったやつだった。

ばあちゃんに、「水筒ないの?」と聞いたら、「湯たんぽがあるやろ」と言われた。

ばあちゃんに、「水筒ないの?」と聞いたら、「湯たんぽがあるやろ」と言われた。

毎日、減っていく数字を書き換えるのが楽しみな日課になっていたんや。

毎日、減っていく数字を書き換えるのが楽しみな日課になっていたんや。

「うわぁ、汽車や、汽車が走っとっと!」俺の、ひどくびっくりする様子に、友達もえらくびっくりしてしもた(笑)。でも、なんで冬やのに汽車が走るんや?

「うわぁ、汽車や、汽車が走っとっと!」俺の、ひどくびっくりする様子に、友達もえらくびっくりしてしもた(笑)。でも、なんで冬やのに汽車が走るんや?

「ああ、それは貨物列車や。人は乗れん」「違う! 人が乗ってたんや。手を振ったら、ちゃんと返してくれた」「手? それは家畜と間違えたんやろ」ばあちゃん、ああ言えばこう言う(笑)。

「ああ、それは貨物列車や。人は乗れん」「違う! 人が乗ってたんや。手を振ったら、ちゃんと返してくれた」「手? それは家畜と間違えたんやろ」ばあちゃん、ああ言えばこう言う(笑)。 「毎月五千円を送っていましたが、今月は苦しくて、二千円しか送れません。お母さん、なんとかお願いします」俺の手は手紙を落としそうなほど震え出した。どうしよう……。

「毎月五千円を送っていましたが、今月は苦しくて、二千円しか送れません。お母さん、なんとかお願いします」俺の手は手紙を落としそうなほど震え出した。どうしよう……。

少しでも食べる量を減らして、家計の助けをしようと俺は心に決めた。

少しでも食べる量を減らして、家計の助けをしようと俺は心に決めた。

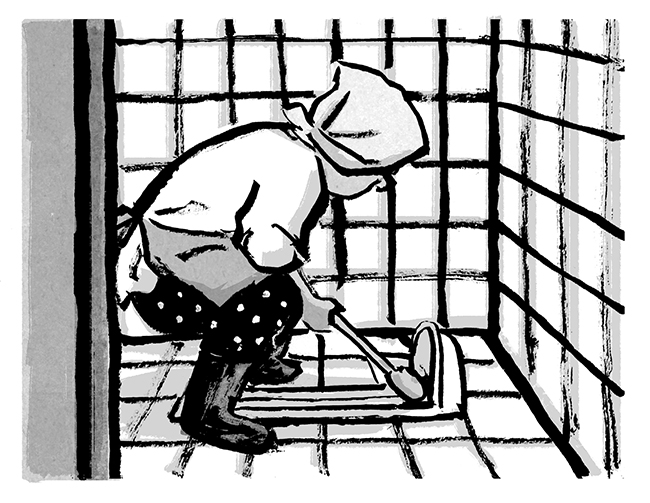

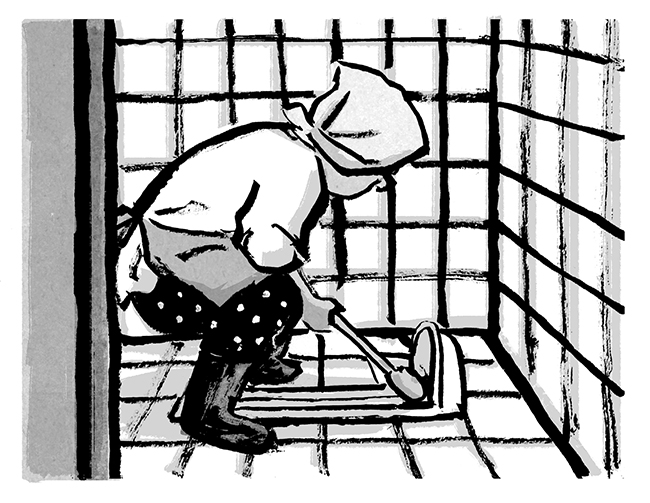

じいちゃんは、たった50歳で42歳のばあちゃんを置いて亡くなってしまったのだ。末っ子のアラタちゃんは、まだ赤ちゃん。かあちゃんたちもまだ子どもだ。当然、フルタイムで働ける時間もない。それで、始めたのが、何十年も続いた学校の清掃の仕事だったんや。

じいちゃんは、たった50歳で42歳のばあちゃんを置いて亡くなってしまったのだ。末っ子のアラタちゃんは、まだ赤ちゃん。かあちゃんたちもまだ子どもだ。当然、フルタイムで働ける時間もない。それで、始めたのが、何十年も続いた学校の清掃の仕事だったんや。

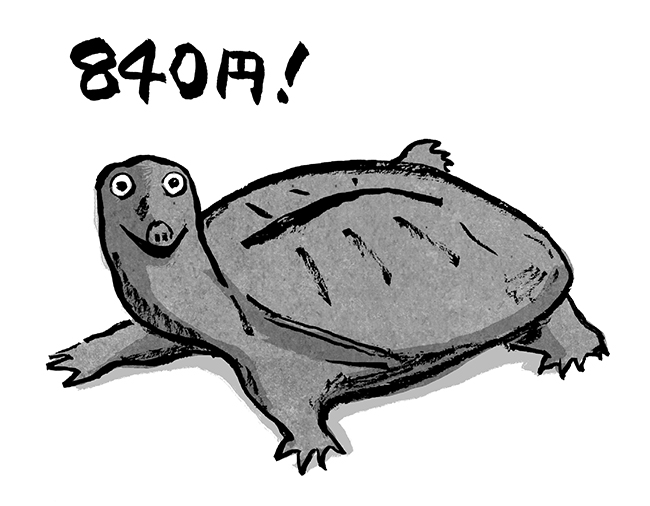

足の裏にものすごく嫌な感触。気持ち悪い何かを俺は踏んづけた。

足の裏にものすごく嫌な感触。気持ち悪い何かを俺は踏んづけた。

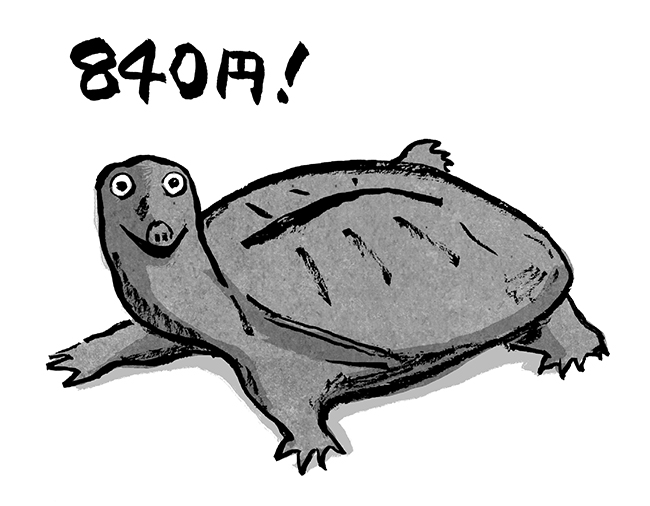

「昭広、スッポンは高級ばい。魚屋に売ったらええ金になるとよ」こんな変な顔した亀が売れるなんて、にわかには信じられなかったが、俺たちはスッポンを抱えて、大急ぎで家に走って帰った。

「昭広、スッポンは高級ばい。魚屋に売ったらええ金になるとよ」こんな変な顔した亀が売れるなんて、にわかには信じられなかったが、俺たちはスッポンを抱えて、大急ぎで家に走って帰った。

俺はうれしくて、うれしくて、学校に着くやいなや机の上にクレパスを置いた。だけど、一時限目は国語やった(笑)

俺はうれしくて、うれしくて、学校に着くやいなや机の上にクレパスを置いた。だけど、一時限目は国語やった(笑)

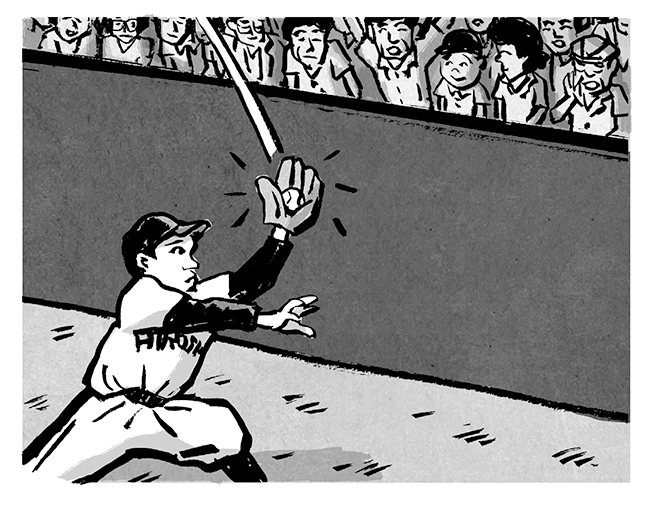

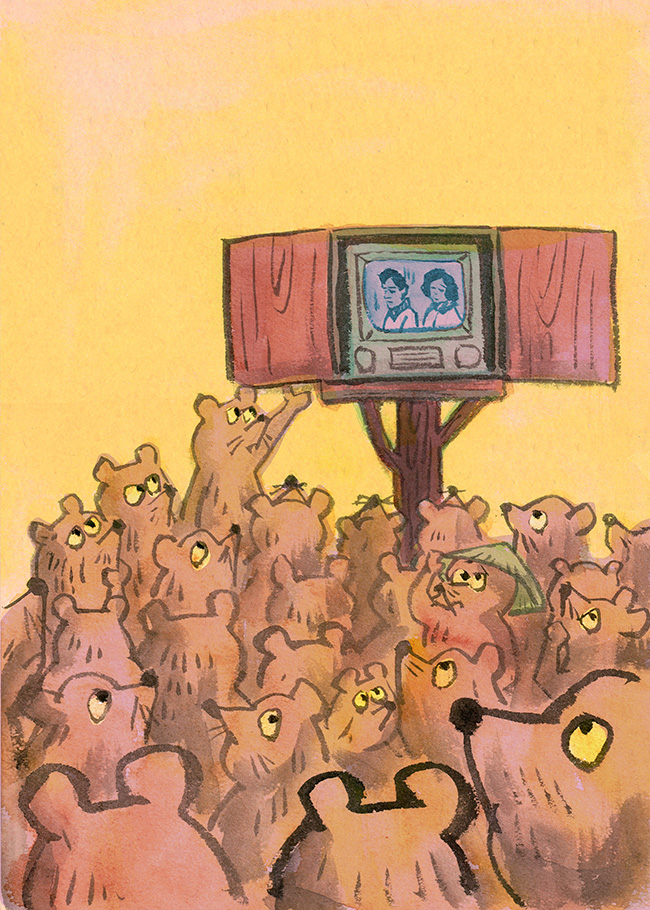

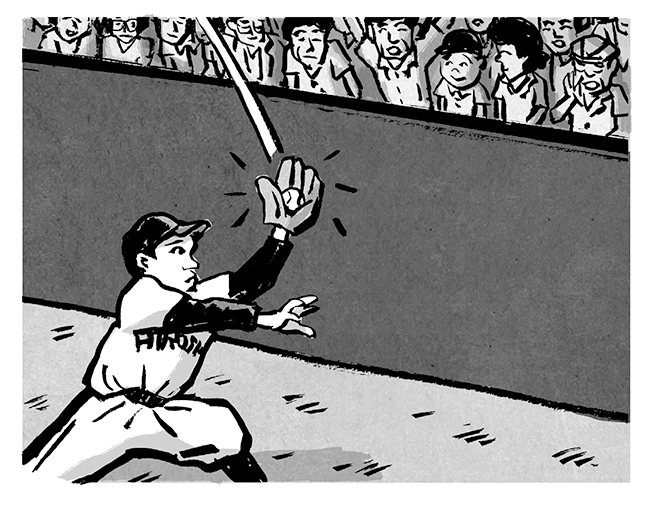

繁華街と か公園なんかに、街頭テレビが備え付けてあったもんや。 特に相撲と野球のときは、 テレビの前に黒山の人だかりができてたなあ。

繁華街と か公園なんかに、街頭テレビが備え付けてあったもんや。 特に相撲と野球のときは、 テレビの前に黒山の人だかりができてたなあ。

池松君が初めて練習にやってきた時、俺たちは度肝を抜か れた。 なんと、池松君は、ぴっかぴかのバットとグローブを持ってきたのだ。

池松君が初めて練習にやってきた時、俺たちは度肝を抜か れた。 なんと、池松君は、ぴっかぴかのバットとグローブを持ってきたのだ。

俺は初めて触るキャッチャーミットやベースに、心臓がドキドキした。 テレビでし か見たことのないベースは、想像以上に重くて、手にずっしり。

俺は初めて触るキャッチャーミットやベースに、心臓がドキドキした。 テレビでし か見たことのないベースは、想像以上に重くて、手にずっしり。

夏休みに広島のかあちゃんのところに帰ると、 かあちゃんは必ず俺を広島市民球場に、プロ野球の試合を観に連れていってくれた。

夏休みに広島のかあちゃんのところに帰ると、 かあちゃんは必ず俺を広島市民球場に、プロ野球の試合を観に連れていってくれた。  偶然にも、家の近所の古い旅館が、広島カープの選手の宿泊先になった。俺は根拠もなく、「必ず選手は出てきてくれるはずや」と確信して、じっと待っていた。

偶然にも、家の近所の古い旅館が、広島カープの選手の宿泊先になった。俺は根拠もなく、「必ず選手は出てきてくれるはずや」と確信して、じっと待っていた。

「あの……、僕のかあちゃん、広島で働いているんです。徳永秀子っていうんですけど、会ったことありますか?」

手渡されたんは、なんと広島カープのロゴが入った色紙に書かれたサイン。

手渡されたんは、なんと広島カープのロゴが入った色紙に書かれたサイン。

Eテレ『オトナの一休さん』ついに最終回です。

第二十六則「さよなら、一休さん」。すでに確認用ビデオを見ているけれど、本放送を見てまたウルウルしちゃいそうだ。

史実の一休さんはとんち小僧ではなく破戒僧だった、くらいの知識はあったけれど、このアニメの仕事をはじめるまで、ちゃんと向き合ったことはなかった。

仕事がはじまったらはじまったで、〆切に追われる日々。なかなか一休さん研究も進まない。なにせ、一人でアニメのすべての絵を描かなくてはならない。ざっと数えると全26話で730〜740枚の絵を描いた。ラフスケッチと本番で使用した紙を積み重ねると、その厚みは30センチを超える。それなのに『オトナの一休さん』のウィキペディアでは、私はキャラクターデザイン担当ということになっていて(間違いではないんだけど)、なんか楽な仕事っぽい印象がするではないか。

確かに、ふつうの商業アニメは、キャラクターデザイン担当とそれを絵にするアニメーターは別な場合が多い。複数の人で手分けして描くためには、どうしてもキャラクターの顔を記号化する必要がある。

そして描線も個性を抑制したニュートラルなものでないと、描く人によってバラツキが出る。漫画家とアシスタントの共同作業で作られるタイプのマンガの絵にも同様の特徴が現れる。

『オトナの一休さん』は真逆である。もちろんキャラクターなのである程度は記号化はされているが、ドラえもんやのび太くんのように、モロに記号の絵ではない。だから、回によって一休さんの顔がマチマチ。自分でも以前描いたような顔に描けない(!)。振り返ってみると第一則「クソとお経」の時の顔が一番好きだ。一休さんだけでなく、新右衛門さんも養叟和尚も。まだ完全にキャラとして顔の描き方が決まっていないので、逆に表情に幅がある。私は何も進歩しとらんということなのか…。 『オトナの一休さん』のアニメーターは絵を描いて動かすのではなくて、私の絵に動きをつける仕事をしてくれてます(特殊効果などでは描いてもらっている部分もある)。最終回担当は野中晶史さん。野中さんは第一則、シーズン1の最終回、応仁の乱の回など、要となる回を任されるアニメーターチームの隊長です。

『オトナの一休さん』のアニメーターは絵を描いて動かすのではなくて、私の絵に動きをつける仕事をしてくれてます(特殊効果などでは描いてもらっている部分もある)。最終回担当は野中晶史さん。野中さんは第一則、シーズン1の最終回、応仁の乱の回など、要となる回を任されるアニメーターチームの隊長です。

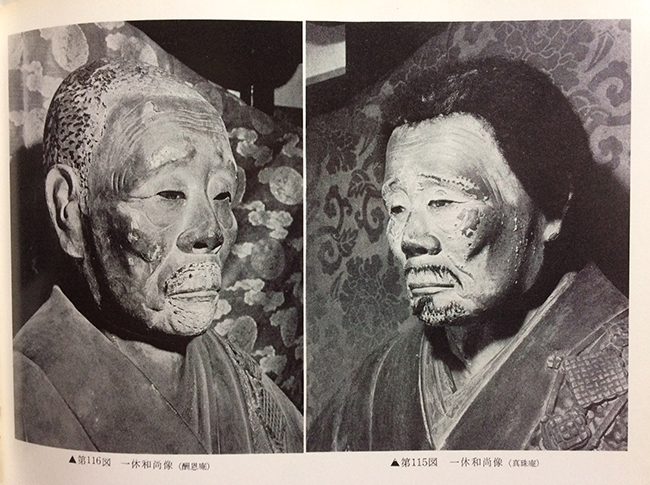

先日、京都に行ってきた。一休宗純ゆかりのお寺、大徳寺の「真珠庵」と、通称「一休寺」という名前で親しまれる「酬恩庵」にようやく出向いたのだった。アニメを描く前に行っとけよ、という話ですがね。描き終えた今、ようやく私は一休さんに向き合えた。感慨深さもひとしおだった。

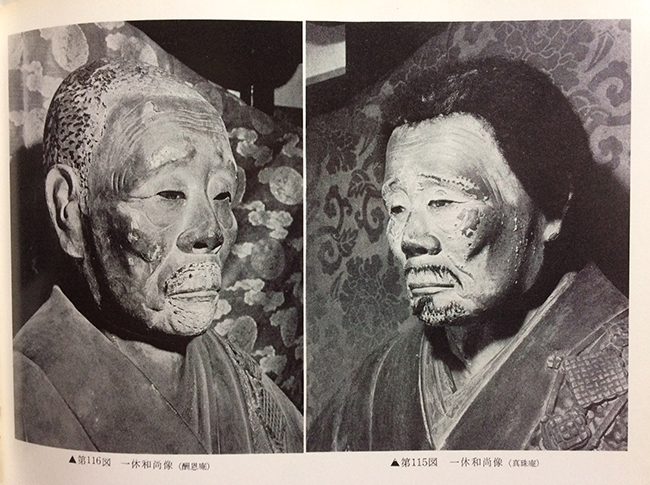

「酬恩庵」の一休さんの木彫は有名で、見るのを楽しみにしていた。写真は「別冊太陽」より。

で、実は「真珠庵」にも同じような木彫があってびっくり!

「一休寺」は誰でも拝観できるが、「真珠庵」は通常非公開(私は特権を使って「真珠庵」に入れるのだ、ハーハハハ!)なので、木彫の存在がそんなに知られていないのだろうか。

びっくりしたのは、「真珠庵」の一休さんには髪の毛があったことだね。

写真は至文堂発行「日本の美術 頂相彫刻」より。

「酬恩庵」の一休さんの木彫も、元は髪の毛や髭が植え込んであった。しかも一休さん本人のものが。今は穴だけ空いている。

「真珠庵」の一休さんの木彫は獣毛が植えてある。何の動物の毛だろう?

あなたはどちらの一休さんがお好みですかな?

さて、番組のホームページを見ていただくと、驚きの事実が!

最終回の次の週から、同じ時間帯で、第一則から再放送が始まるのだ。Eテレ得意の再放送でまたまたお楽しみください。

『オトナの一休さん』はループする!