シュルシュル宣言

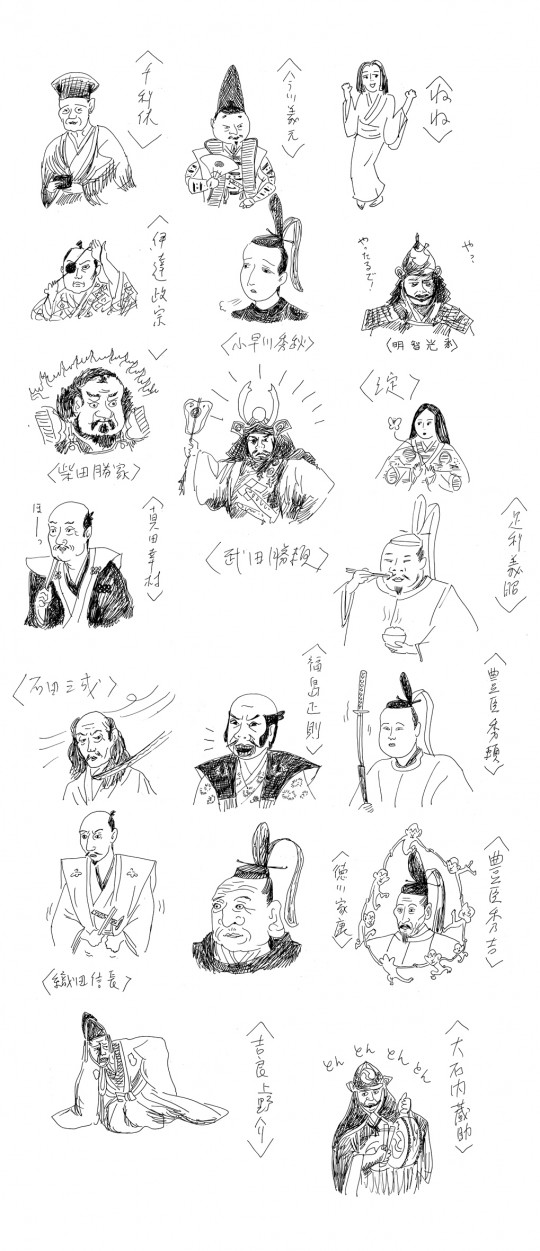

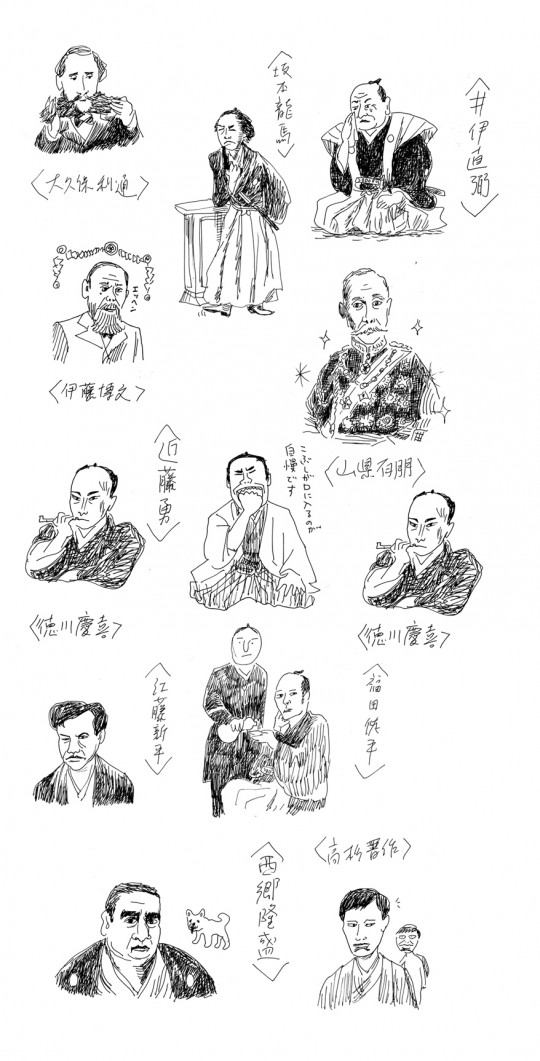

私も「シュールな絵」と時々言われるが、それはきっと「変な」という意味で使われている。「シュール」というすっかり馴染みのある言葉は、もちろん「シュールリアリズム」から来ているわけだが、知っているようで知らない「シュルレアリスム」を特集したのが今月の「芸術新潮」、なぜか最近は「シュールリアリズム」と言うよりフランス語で「シュルレアリスム」と言うほうがぴったりくるようだ。そもそもフランスから始まった芸術運動でもあるし。私は特集にとりあげられたシュルレアリスト12人衆のポートレートを担当した。(国立新美術館では明日2/9〜5/9までシュルレアリスム展をやってるよ〜!)

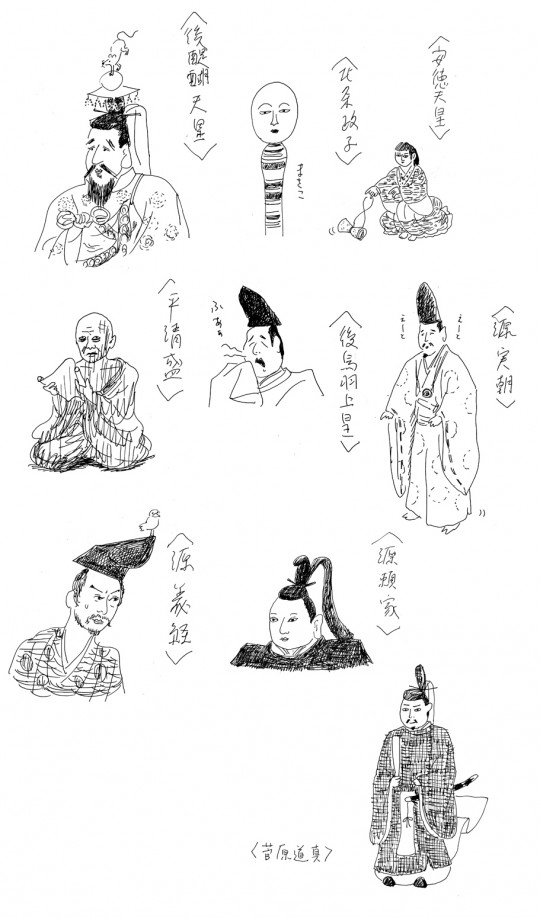

ジョルジュ・デ・キリコ(1888〜1978)キリコの「形而上絵画」はシュルレアリスム絵画の先駆けとみなされるが、ブルトンの「シュルレアリスム宣言」の時期には古典絵画への志向を強めていたという。

マックス・エルンスト(1891〜1979)ドイツでダダをやっていた。シュルレアリスム的コラージュやフロッタージュなど技法を開拓。写真をみると役者にしたいような男前だが、なんとなく爬虫類ぽい。

マックス・エルンスト(1891〜1979)ドイツでダダをやっていた。シュルレアリスム的コラージュやフロッタージュなど技法を開拓。写真をみると役者にしたいような男前だが、なんとなく爬虫類ぽい。

マルセル・デュシャン(1887〜1968)仲良しのピカビアやマン・レイらと共にニューヨーク・ダダのメンバーだった。元はフランスの画家。1915年からニューヨークを拠点にした。「泉」と題された便器が美術史に革命的登場した1917年は、政治の世界ではロシア革命の年であった。やはり芸術は相当先を行っているな。

マルセル・デュシャン(1887〜1968)仲良しのピカビアやマン・レイらと共にニューヨーク・ダダのメンバーだった。元はフランスの画家。1915年からニューヨークを拠点にした。「泉」と題された便器が美術史に革命的登場した1917年は、政治の世界ではロシア革命の年であった。やはり芸術は相当先を行っているな。 アンドレ・マッソン(1896〜1978)オートマティスム(自動記述)を絵画の方法として展開した。第二次大戦後はアメリカに亡命した。それに刺激を受けたポロックがそっくりな抽象絵画を描いていて興味深い。詳しくは「芸術新潮」で。シュルレアリスト達がアメリカへ大挙亡命したことが、その後の現代美術におおきな影響を与えている。うーん、そうか勉強になった。

アンドレ・マッソン(1896〜1978)オートマティスム(自動記述)を絵画の方法として展開した。第二次大戦後はアメリカに亡命した。それに刺激を受けたポロックがそっくりな抽象絵画を描いていて興味深い。詳しくは「芸術新潮」で。シュルレアリスト達がアメリカへ大挙亡命したことが、その後の現代美術におおきな影響を与えている。うーん、そうか勉強になった。 ジョアン・ミロ(1893〜1983)パリでは先ほどのマッソンと隣人だったとか。ミロは南伸坊さんが一番最初にビビビッと来た画家。そのへんの所も詳しくは「芸術新潮」で。

ジョアン・ミロ(1893〜1983)パリでは先ほどのマッソンと隣人だったとか。ミロは南伸坊さんが一番最初にビビビッと来た画家。そのへんの所も詳しくは「芸術新潮」で。

ルネ・マグリット(1898〜1967)一般にシュルレアリスム絵画といえば、このマグリットやダリなんかを思い出す方も多いでしょう。非常にわかりやすい。ポップアート、広告美術、イラストレーションに与えた影響は大。

ルネ・マグリット(1898〜1967)一般にシュルレアリスム絵画といえば、このマグリットやダリなんかを思い出す方も多いでしょう。非常にわかりやすい。ポップアート、広告美術、イラストレーションに与えた影響は大。 イヴ・タンギー(1900〜1955)バスに乗っていて偶然見かけたキリコの絵にショックを受けて絵筆をとったらしい。写真ではいつも髪型がキマッテル。何処かわからないし、何かわからないが、一目でタンギーの作品とわかる詩のような絵画を、早く美術館に見に行きたい。

イヴ・タンギー(1900〜1955)バスに乗っていて偶然見かけたキリコの絵にショックを受けて絵筆をとったらしい。写真ではいつも髪型がキマッテル。何処かわからないし、何かわからないが、一目でタンギーの作品とわかる詩のような絵画を、早く美術館に見に行きたい。 サルバトール・ダリ(1904〜1989)ダリもが知ってる後期シュルレアリスムのスター。資料でもらった写真からも、自己顕示欲が気持ちいいくらいに伝わってきた。

サルバトール・ダリ(1904〜1989)ダリもが知ってる後期シュルレアリスムのスター。資料でもらった写真からも、自己顕示欲が気持ちいいくらいに伝わってきた。 マン・レイ(1890〜1979)ソラリゼーションの写真で有名。絵やオブジェもつくる。南伸坊さんがマン・レイになりきった「私の眼を見ろ!私の名前は人間光線」も「芸術新潮」でチェックすべし。ちなみにダリ、ブルトン、マグリット、ミロにもなりきっておられます。

マン・レイ(1890〜1979)ソラリゼーションの写真で有名。絵やオブジェもつくる。南伸坊さんがマン・レイになりきった「私の眼を見ろ!私の名前は人間光線」も「芸術新潮」でチェックすべし。ちなみにダリ、ブルトン、マグリット、ミロにもなりきっておられます。 アルベルト・ジャコメッティ(1901〜1966)へー、ジャコメッティもシュルレアリストだったんだ?と思われた方も多いのでは。私もそう。針金人体の前はエロティックで抽象的な彫刻を作っていた。芸術において「主義」というものは身に纏ったり、脱ぎ捨てたりしても全然かまわないのだ。

アルベルト・ジャコメッティ(1901〜1966)へー、ジャコメッティもシュルレアリストだったんだ?と思われた方も多いのでは。私もそう。針金人体の前はエロティックで抽象的な彫刻を作っていた。芸術において「主義」というものは身に纏ったり、脱ぎ捨てたりしても全然かまわないのだ。 ヴィクトル・ブローネル(1903〜1966)右目から血を流す絵や、右目に棒が突き刺さった絵を描いていたら(絵の中の右は左)、本当に自分の左目を失明してしまったいう人。今回の国立新美術館の展示ではブローネルの作品がまとまって紹介される。「モティーフについて」という絵がとっても変で、はやく観たいよ!

ヴィクトル・ブローネル(1903〜1966)右目から血を流す絵や、右目に棒が突き刺さった絵を描いていたら(絵の中の右は左)、本当に自分の左目を失明してしまったいう人。今回の国立新美術館の展示ではブローネルの作品がまとまって紹介される。「モティーフについて」という絵がとっても変で、はやく観たいよ! フランシス・ピカビア(1879〜1953)今から10年くらい前、新宿伊勢丹にまだ美術館があり、そこでピカビア展をやっていた。今思うと、あんなところでしかもピカビア。時代はかわりました。残念です。ピカビアは車が大好きで生涯で127台も所有してたんだって!シュルレアリストは儲かるのか?

フランシス・ピカビア(1879〜1953)今から10年くらい前、新宿伊勢丹にまだ美術館があり、そこでピカビア展をやっていた。今思うと、あんなところでしかもピカビア。時代はかわりました。残念です。ピカビアは車が大好きで生涯で127台も所有してたんだって!シュルレアリストは儲かるのか?

芸術新潮「シュルレアリスムそうだったのか宣言」

はい、やっと紹介終わりました。編集部からもらった資料をみていると、すごくみんな楽しそうで、芸術魂を刺激されました。この時代は芸術界に未開拓の土地がいっぱいありました。そこで思いっきり馬鹿やってる感じが素晴らしいです。馬鹿って言葉はふさわしくないかもしれません。でもこの人達は共通して冗談が好きなんじゃないかな?と思わせるのです。