「芸術新潮」で連載中の藤田一人さんの「わたし一人の美術時評」3月号は『平成「美術記者」事情』。美術記者の今昔もえがかれています。作家の井上靖は戦前から戦後しばらくの間、毎日新聞大阪本社の美術記者でした。そんなわけで井上靖と横山大観を描きました。昔の美術記者は今とくらべて人間臭く、美術家の懐にとびこんで、美術状況を皮膚感覚で捉えていたようです。人間関係が濃い=裸の付き合い、ということにしてお二人にはお風呂に入ってもらいました。急に大観先生が背中を流してくれたのでびっくりしている様子。 ん?井上靖が似ていない?僕らの印象の中にある井上靖は作家になってからの顔で、若い頃の井上靖ではない(第一の言い訳)。びっくりしている写真がなかったので想像して表情をつけた(第二の言い訳)。しかし、お互いに名前を呼び合ってるので大丈夫だ。しかし、この手法は似顔絵描きとしては決して褒められたものではない。

ん?井上靖が似ていない?僕らの印象の中にある井上靖は作家になってからの顔で、若い頃の井上靖ではない(第一の言い訳)。びっくりしている写真がなかったので想像して表情をつけた(第二の言い訳)。しかし、お互いに名前を呼び合ってるので大丈夫だ。しかし、この手法は似顔絵描きとしては決して褒められたものではない。

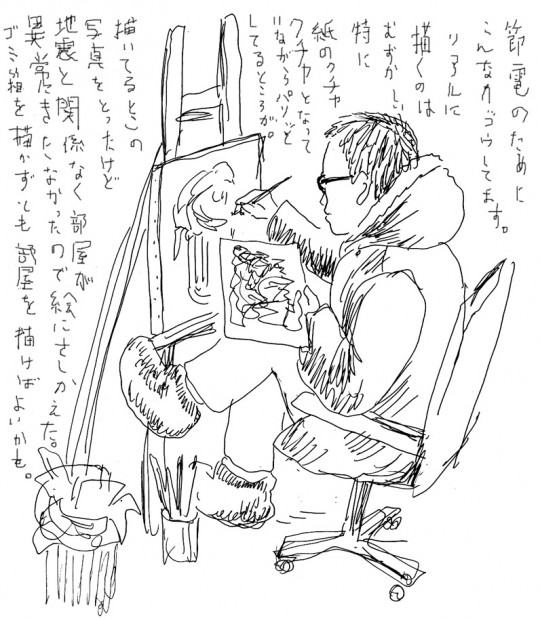

自分はのんきな野郎で、このブログもそれを反映していましたが、さすがにのんきではいられず、何を書いていいのかわからなかったので先週は更新しませんでした。ちょうど仕事もヒマで(いつもですけど)家で何をしていたかというと、「ゴミ箱」を写生していました。去年の暮れに長谷川潾二郎を観に行ったのもあるし、高橋由一ってそういえば変なものばっかり描いてるよな〜、と「静物画」が気になっていたのでした。この「静物画」は仕事でもないし、個展のためでもないので、完全に自由にやっていいのです。でもなかなかその自由のためにかえってどう描いていいのかわからなくなります。

もともと「静物画」は「nature morte 」で死んだ自然とかいう意味があり、骸骨や時計や切り花などを描いて「無常」を表したりもしてました。そういう意味は込めずとも、絵画的にどう表現するかといった目的など、なにかしら動機みたいなものが決まらないと、どう描いていいのかも決まらないので困っておりました。

が、この非常事態の時、ショックとふわふわした気持ちを紛らわすために、ゆっくり写実的に描けば時間もつぶせるし、ふだんそんな描き方しないのでちょうどいいと思い、そうすることにしました。最初は紙をクチャクチャにしたものを単品で描こうと思っていたのですが、木内達朗さんのツイートでそれをすでに描いているアーチストがいるのを偶然知り(しかもめちゃうまい、ちきしょー)すこし方向転換してゴミ箱を写生することにしました。

けっこう集中できました。昔は絵を描くことってこういう作業だと思ってました。写実的に描いたのなんて久しぶりなので作品の出来がいまいち自分で判断できません。なのでまだ見せませーん。

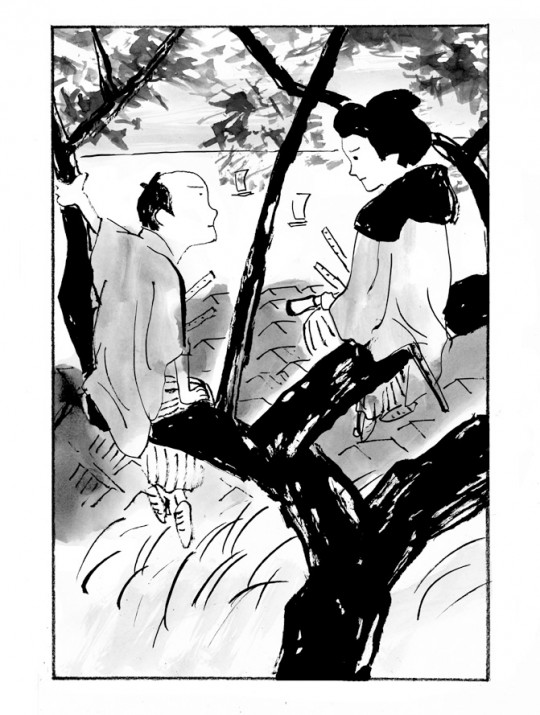

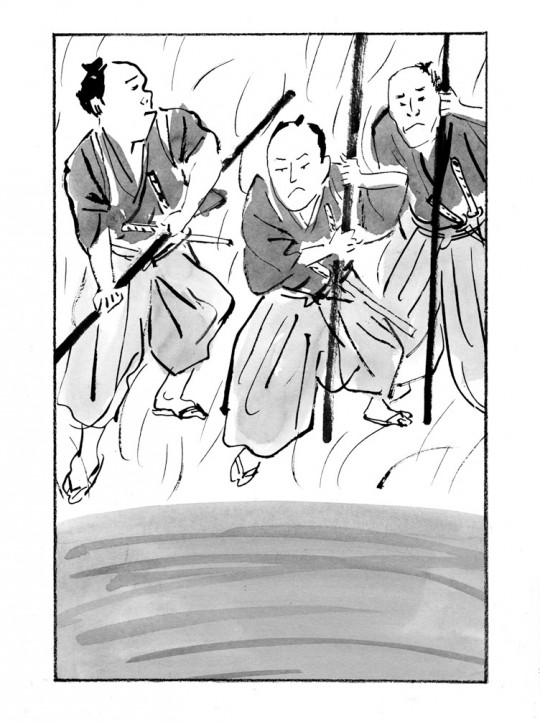

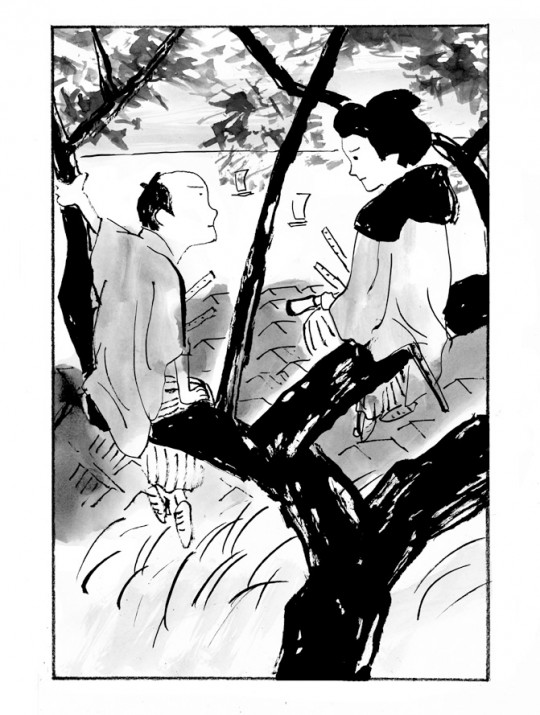

「小説すばる」で連載中の山本幸久さんの時代小説「大江戸あにまる」もあと2回で最終回をむかえる予定。またどこかで時代ものの仕事がしたいなー、と心の内をさらけだしながら今週もブログを更新。 男装のお姫様と桜の木の上から何かを見てます。

男装のお姫様と桜の木の上から何かを見てます。

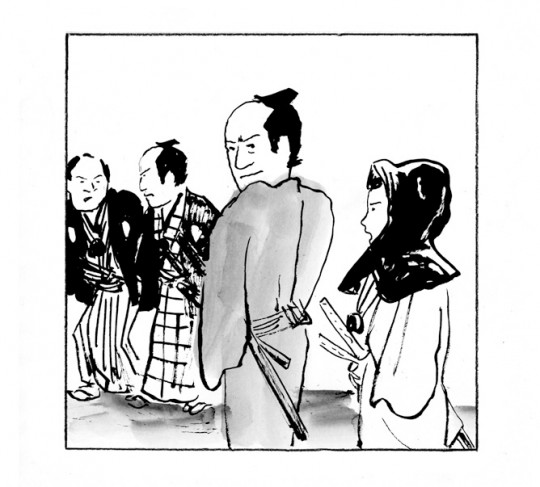

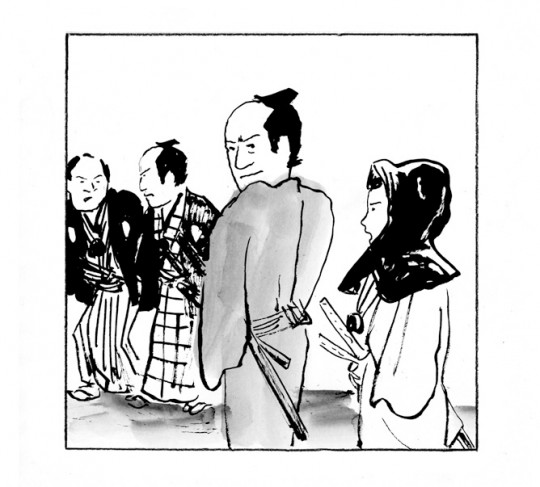

この男はご存知遠山の金さんであります。少年時代の勝海舟も登場します。猩々とはここではオラウータンのこと。今回は絵に登場しませんでしたが次回は描きます。

この男はご存知遠山の金さんであります。少年時代の勝海舟も登場します。猩々とはここではオラウータンのこと。今回は絵に登場しませんでしたが次回は描きます。

「芸術新潮」で連載中の藤田一人さんの「わたし一人の美術時評」2月号は『戦後日本の鏡としての平山郁夫』でした。「司馬遼太郎の歴史小説は戦後の復興・高度経済成長と共鳴する歴史感を持つと評されるが、もし彼がリアルタイムの戦後を書いたなら、平山郁夫が主要人物として登場しても不思議ではなかっただろう。平山郁夫のキャリアと価値観は、司馬文学の前向きな発展志向とよくマッチする。」とコラムにありましたので、そのものズバリ司馬さんと平山さんに登場願いました。

「前を見つめながらあるく。のぼってゆく坂の上の青い天にもし一朶の白い雲がかがやいているとすれば、それのみをみつめて坂をのぼってゆくであろう」というドラマ「坂の上の雲」のナレーションに今は亡き平山郁夫の姿がだぶって見えたと、藤田さんは書いておられます。なので、モロ即物的に雲の上に上がってもらいました。先に司馬遼太郎がいます。経済的な豊かさばかりを求めて突き進んだ果ての今の日本をどう見てるのでしょうか?

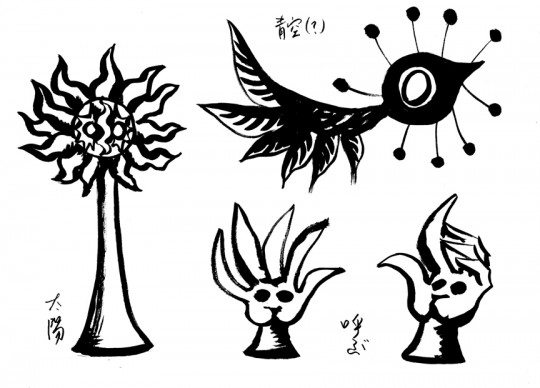

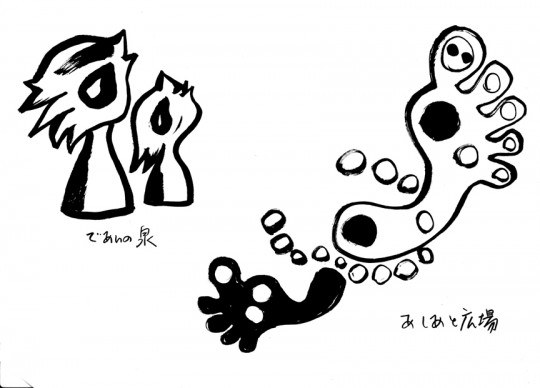

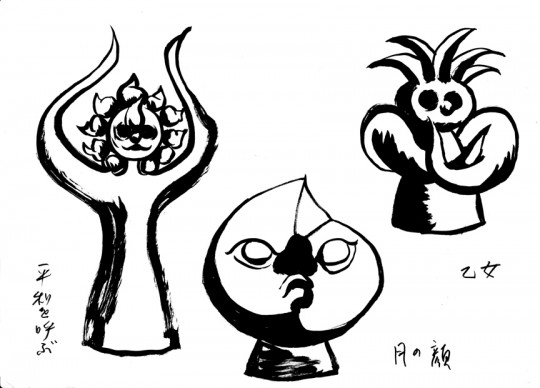

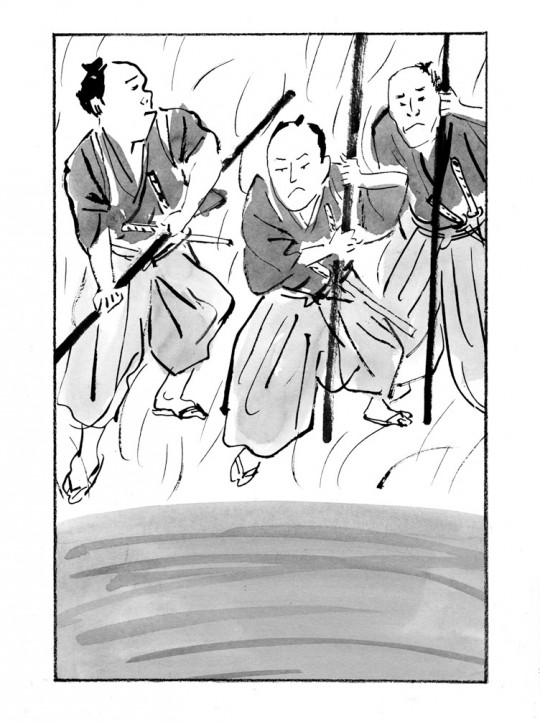

「小説すばる」で連載中の山本幸久さんのとーってもかわいらしくて、すがすがしい時代小説「大江戸あにまる」のお仕事です。って、これも去年の仕事ですが。今回は「山鮫」と書いて「ワニ」です。登場人物達はワニがどんな生き物なのかもちろん知りません。

話はかわりますが、最近は「時代物小説」が人気で、時代物を描けると仕事につながるらしい、というので若い人もこぞって描いているようです。ここでいう若い人というのは、僕より10歳以上若い人のことです。僕が「時代物」の絵を描きはじめたのは14年ほど前。当時はなかなか仕事になりませんでした。そしてまわりで誰も描いていなかった。小説雑誌では「挿絵画家」といわれる方々の仕事がまだ見られたと思う。僕はその後いろんなジャンルに手を出しまくって、結局「時代物」はメニューのひとつにしかなってません。(先見の明があるのにブームに乗ってない。まったく俺ってやつは…)時代物専門でやっていくにはそうとうな勉強が必要です。江戸、明治から時代が経てば経つほど、勉強することも多くなります。着物を着て生活してないだけでもかなりのマイナスポイントです。

やはり「時代物」専門でいこうとしたら着物で生活しなければいけません。(おおげさ?)僕は無理なので、だから専門にはできませんでした。単に着物だけの話ではなく、身の回りにそういう文化がふんだんに残っていた時代と違うから、現代人にとっては異国のことを描くに近い状況です。でも日本人なんだからそんなに見当違いにはならないです。ニッポン大好きな外国人イラストレーターが日本の時代物を描いたら、きっとヘンテコリンなものになる。それはやっぱり、江戸時代に日本人の生活の基本が出来て、知らずしらずそれは受け継いでいるし、江戸時代の前の中世のことだって、何となくは知っているから。変な間違いは起こしません。

「時代物」がはやっているとはいえ、本屋さんで目にする表紙や、挿絵もそんなにバラエティには富んでません。間違った解釈の絵は嫌だけど、もう少し色んな絵が見たい。蓬田やすひろさん風の絵が多いのは、そこが売れ筋ということなんでしょうけど、もっと色々あって良いなあ。誰も江戸時代は見たことはない。蓬田さんの絵は、蓬田さんが想像する江戸時代であって、それを目にした今の人々は「あぁ、そう江戸時代ってこんな美しい時代だったんだ」と強く共感できる。そういう世界観が作られている。だからといって他の人もその世界観の中で絵を描いても新しいことはできない。構図の切り取り方ひとつとっても。誰も知らない時代なんだから、違う角度から見たものも出来るはずで、このジャンルはまだまだ未開拓の部分が残っていると断言しましょう。といって、それで仕事になるかどうかわからないですが。そのへんがこの仕事のややこしいところですね。エラそうなこと言ってますが、私もまだまだ。絵だけ載せておしまい、というのも素っ気ないかと思い、つい今日は無駄話をしてしまいました。おわり。

ん?井上靖が似ていない?僕らの印象の中にある井上靖は作家になってからの顔で、若い頃の井上靖ではない(第一の言い訳)。びっくりしている写真がなかったので想像して表情をつけた(第二の言い訳)。しかし、お互いに名前を呼び合ってるので大丈夫だ。しかし、この手法は似顔絵描きとしては決して褒められたものではない。

ん?井上靖が似ていない?僕らの印象の中にある井上靖は作家になってからの顔で、若い頃の井上靖ではない(第一の言い訳)。びっくりしている写真がなかったので想像して表情をつけた(第二の言い訳)。しかし、お互いに名前を呼び合ってるので大丈夫だ。しかし、この手法は似顔絵描きとしては決して褒められたものではない。