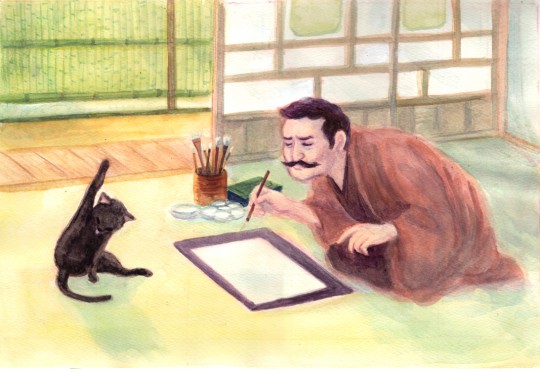

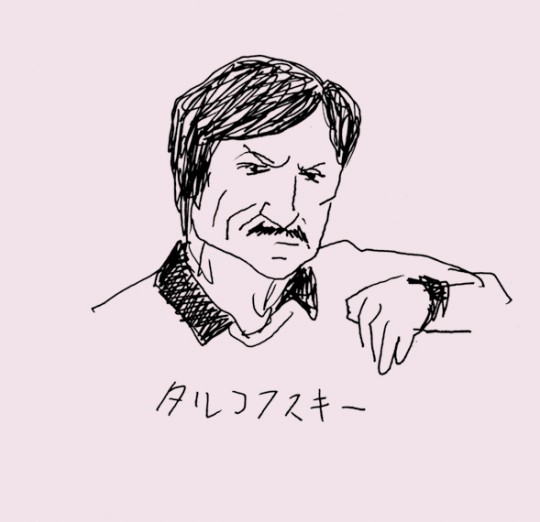

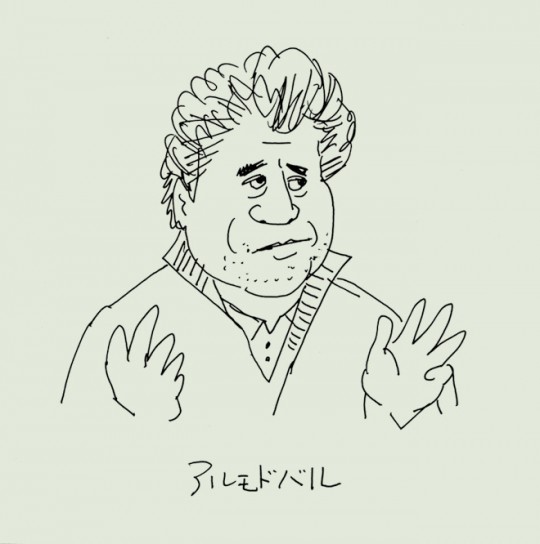

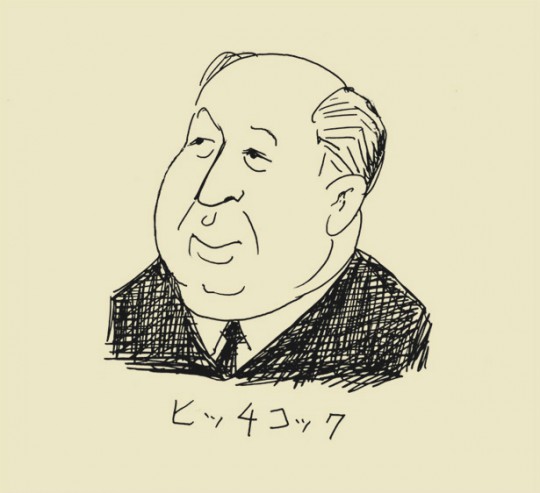

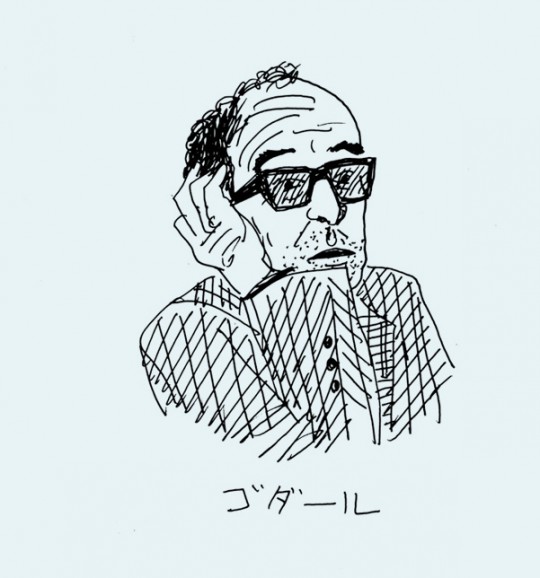

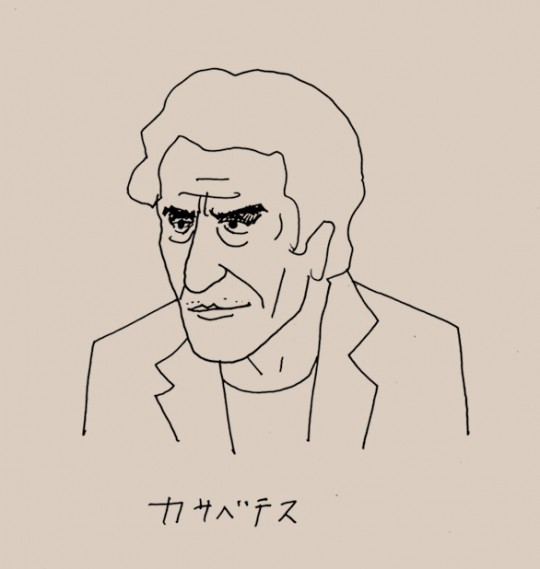

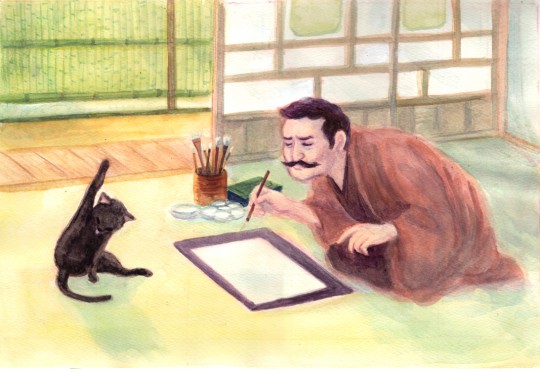

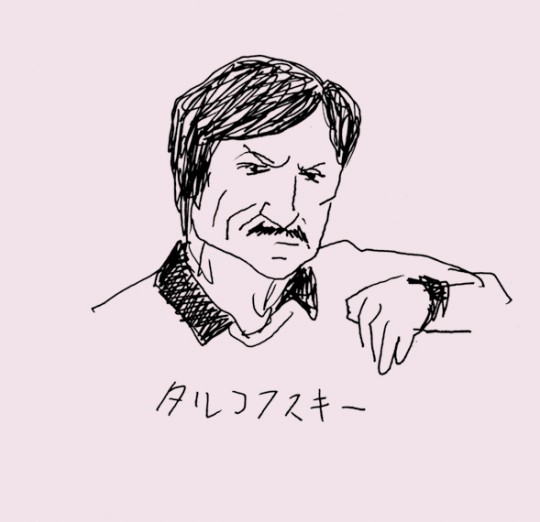

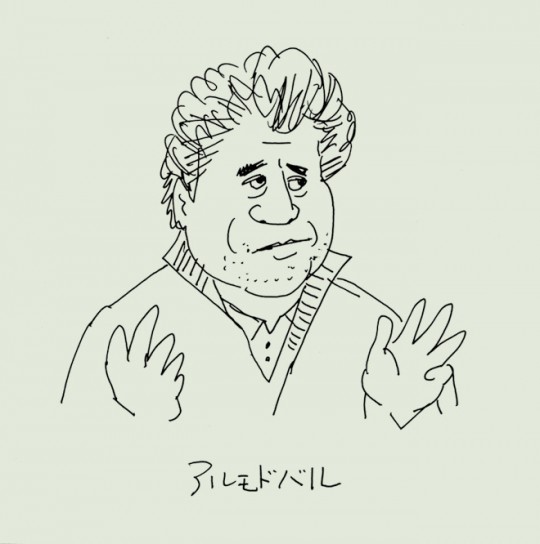

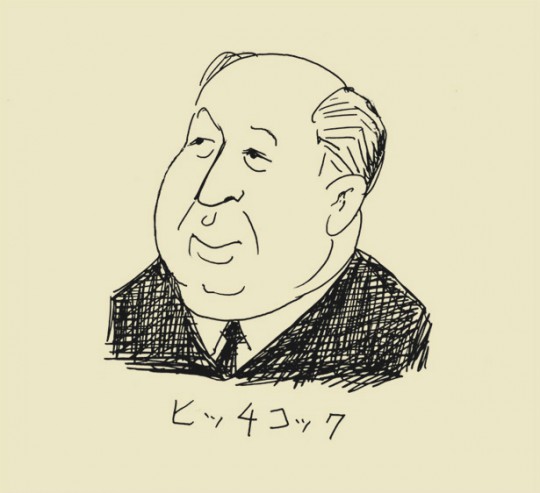

今号のリトルモアの季刊誌「真夜中」は、特集が「映画が生まれるとき」。私は映画監督の似顔絵を描いた。ここでとりあげられた監督は、映画は見たことがあるが、顔までは知らなかったりした人もあった。カサベテスとか勝手に不細工な顔を想像してたけど、とても男前。アルモドバルはこんなオモロい顔してたのね。ヒッチコックのように顔のイメージが染み込んでいる人の方が描きにくかった。あと、やっぱり写真より映像の方が資料として断然いい。似顔絵の下に書いたのは監督の言葉です。

「幼年時代の感覚が消えてしまうのを私は恐れているのです」タルコフスキー

「幼年時代の感覚が消えてしまうのを私は恐れているのです」タルコフスキー

「自分が育った家の女たちから、おりにふれてそうした能力を見せつけられた。女たちは男たちよりも、もっと頻繁に、そして上手に芝居をした。そして嘘によって、生活の中で起きる悲劇的な結末を何度も回避したのだ。」アルモドバル

「自分が育った家の女たちから、おりにふれてそうした能力を見せつけられた。女たちは男たちよりも、もっと頻繁に、そして上手に芝居をした。そして嘘によって、生活の中で起きる悲劇的な結末を何度も回避したのだ。」アルモドバル

「顔が左右対称になっている役者は好きじゃない。」カウリスマキ

「顔が左右対称になっている役者は好きじゃない。」カウリスマキ

「自分の中の求めていたイメージと寸分たがわぬイメージを生みだすことこそ、映画作家の夢だ。そこに、どんな妥協があってもならない。イメージの創造に厳密さを欠いているために、いいかげんな映画ができてしまう。映像(イメージ)は映るものではなく、つくるものだ。」ヒッチコック

「自分の中の求めていたイメージと寸分たがわぬイメージを生みだすことこそ、映画作家の夢だ。そこに、どんな妥協があってもならない。イメージの創造に厳密さを欠いているために、いいかげんな映画ができてしまう。映像(イメージ)は映るものではなく、つくるものだ。」ヒッチコック

「まだこんな野蛮な音楽を?」…これはゴダールの映画の中のセリフかな?

「まだこんな野蛮な音楽を?」…これはゴダールの映画の中のセリフかな?

「私は映画そのものより、それを一緒に撮っている人間のほうに興味がある。」カサベテス

「私は映画そのものより、それを一緒に撮っている人間のほうに興味がある。」カサベテス

三五館より発売中の「タダで大学を卒業させる法」のカバー描きました。 貧しくとも、この本を読めば子供をタダで卒業させられる、という本です。著者の吉本さんが、3人の子供を自宅外通学で「タダ卒」実験したテクニックが凝縮されている。この体験談は今の時代にこそ役立つでしょう。

貧しくとも、この本を読めば子供をタダで卒業させられる、という本です。著者の吉本さんが、3人の子供を自宅外通学で「タダ卒」実験したテクニックが凝縮されている。この体験談は今の時代にこそ役立つでしょう。 我が身を振り返れば、親のスネをかじって大学を卒業して、しかも大学とはほぼ無関係な道に進んでしまい、アレは一体何だったんだ?という4年間だった。せめてもの救いは私の行っていた大学は私立で一番授業料が安い!ということぐらいだろうか。東京に受験に来て、いくつかの大学の文学部を受けた。一日だけ予定が空いていて、ホテル代ももったいないと思い、その日だけ東洋大学法学部というのを穴埋めに受けておいたら、そこしか受からなかった。まったく興味のない学部に行く気はゼロだったが、浪人するのが嫌で結局行くことにした。大学に入ったら学部変更ということも出来ると知った。

我が身を振り返れば、親のスネをかじって大学を卒業して、しかも大学とはほぼ無関係な道に進んでしまい、アレは一体何だったんだ?という4年間だった。せめてもの救いは私の行っていた大学は私立で一番授業料が安い!ということぐらいだろうか。東京に受験に来て、いくつかの大学の文学部を受けた。一日だけ予定が空いていて、ホテル代ももったいないと思い、その日だけ東洋大学法学部というのを穴埋めに受けておいたら、そこしか受からなかった。まったく興味のない学部に行く気はゼロだったが、浪人するのが嫌で結局行くことにした。大学に入ったら学部変更ということも出来ると知った。 東洋大学の文学部は、哲学科が有名で大学の看板学部でもある。坂口安吾、笠智衆、植木等、根本敬、豊崎由美…と尊敬する方々も出身者(中退ふくむ)であり、我が業界では小池アミイゴさんも中国哲学科(中退)であった。とにかく中退でもいから、哲学科に学部変更だ!思い切って印度哲学にしよう!などと、考えていた。しかし、入学後、5月に入り気温も上がって来ると、向学心はいともたやすく溶けていった。卒論のない法学部を簡単に卒業するのでいいや、と学部変更をあきらめ、ゼミにも入らず、ただただ、麻雀などをしているだけで4年間終わった。今もって麻雀はヘタである。…こんなことを書いたら本の宣伝に差し支えると思うが、個人的な思い出として書きました。しかし、無駄な4年間ではなかった。たぶん。まわり道の重要性も今となってはわかる。

東洋大学の文学部は、哲学科が有名で大学の看板学部でもある。坂口安吾、笠智衆、植木等、根本敬、豊崎由美…と尊敬する方々も出身者(中退ふくむ)であり、我が業界では小池アミイゴさんも中国哲学科(中退)であった。とにかく中退でもいから、哲学科に学部変更だ!思い切って印度哲学にしよう!などと、考えていた。しかし、入学後、5月に入り気温も上がって来ると、向学心はいともたやすく溶けていった。卒論のない法学部を簡単に卒業するのでいいや、と学部変更をあきらめ、ゼミにも入らず、ただただ、麻雀などをしているだけで4年間終わった。今もって麻雀はヘタである。…こんなことを書いたら本の宣伝に差し支えると思うが、個人的な思い出として書きました。しかし、無駄な4年間ではなかった。たぶん。まわり道の重要性も今となってはわかる。

おまけ情報

タラジロウさん企画「日の出商店街」に参加してます。本日より15日まで。

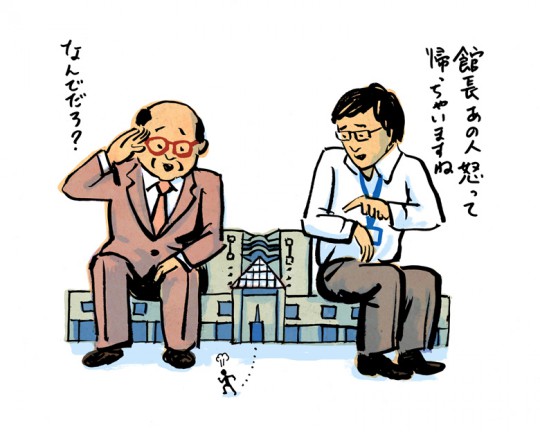

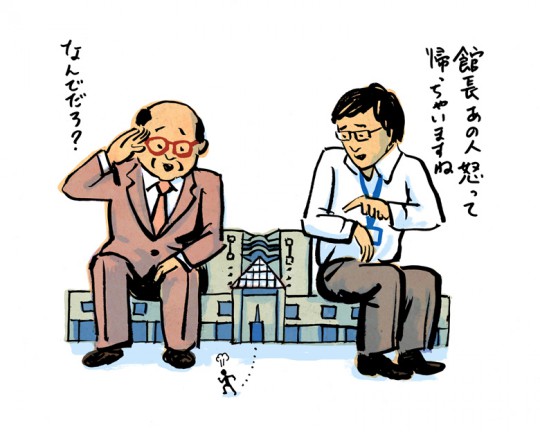

毎月おなじみ『芸術新潮』で連載中の、藤田一人さん「わたし一人の美術時評」の挿絵です。今回は日本の美術館のあり方に対してのまじめな問題提議、タイトルは「無邪気すぎてよくみえない」となっっております。コラムの中でとりあげられていたのはある公立美術館の現代美術の作家の展覧会。くわしくは「芸術新潮」でお読みいただきたいと思います、つってももうそろそろ次の号が出るというのに。遅くてすいません。 のんきな館長と学芸員を描いてみました。館長と学芸員は架空の人物です。建物は実物の写真を見て描きました。

のんきな館長と学芸員を描いてみました。館長と学芸員は架空の人物です。建物は実物の写真を見て描きました。

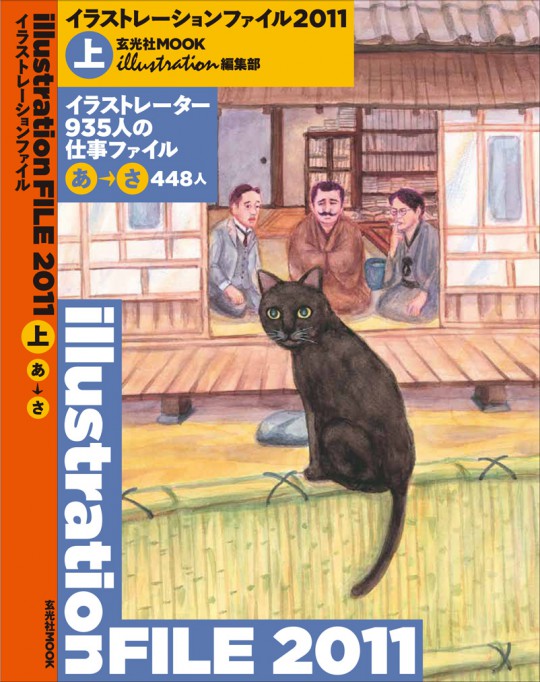

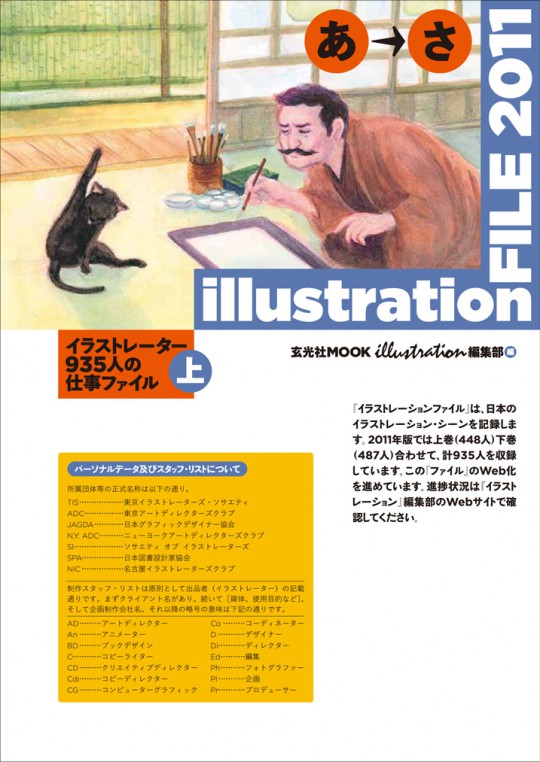

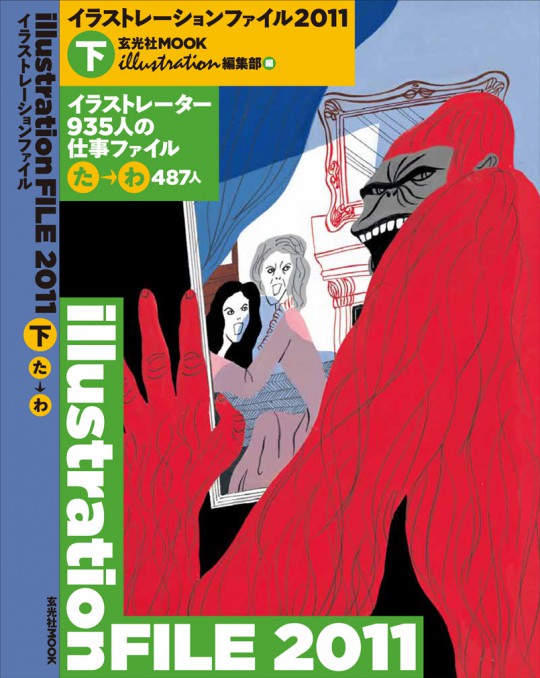

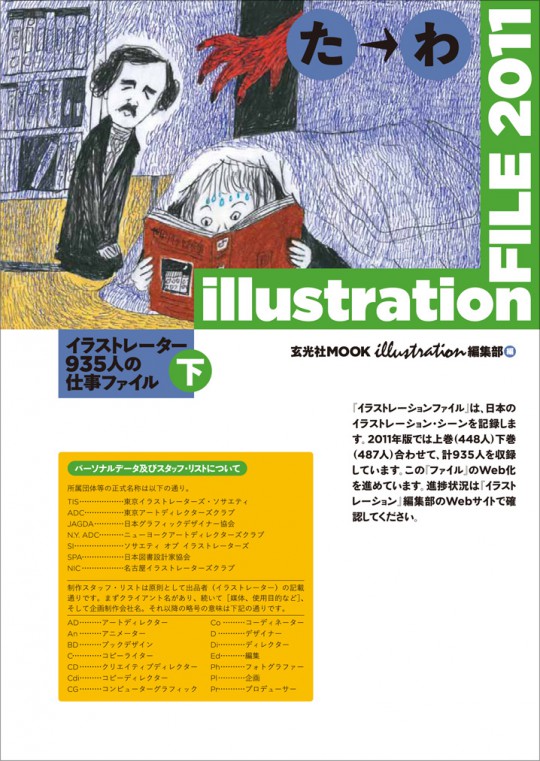

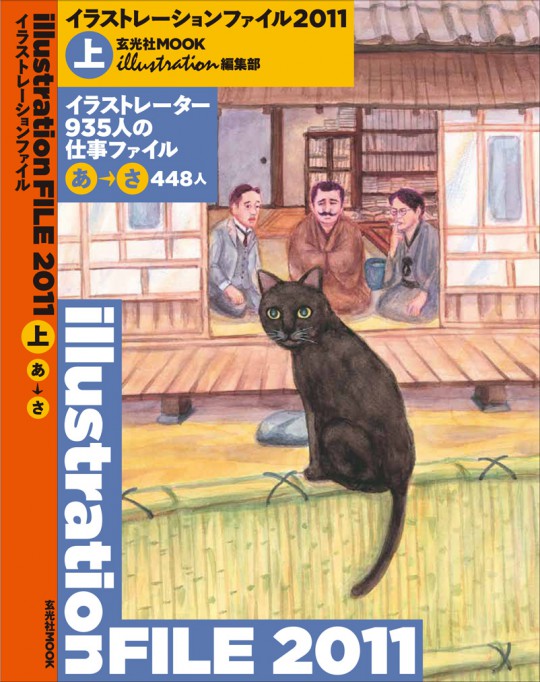

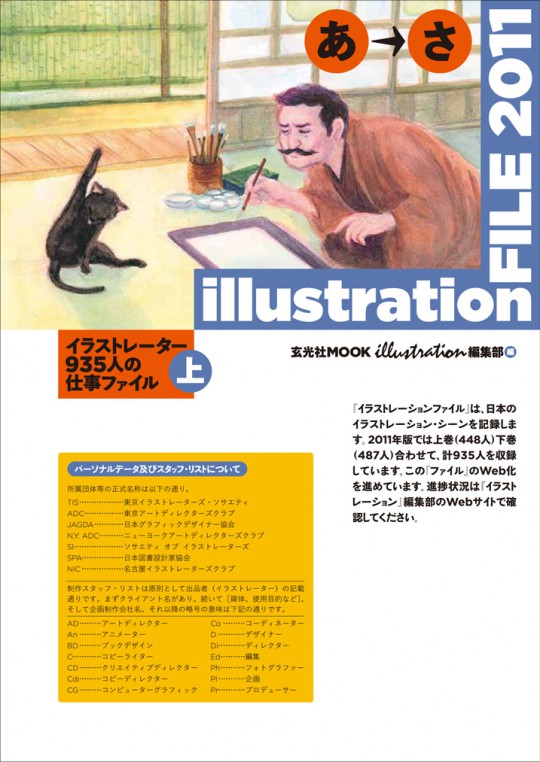

玄光社から発売中のMOOK『illustrationFILE2011』上巻の表紙を描かせていただきました。(普段は、描かせていただきました、という言葉遣いはへりくだりすぎていると思うので使いませんが、今回に限って使わせていただきます。なにせ上巻だけで448人、下巻と合わせると935人ものイラストレーターの方々がひかえておられるので、私ごときが表紙を描いちゃってすいません!という気持ちがありますので…) 今年の表紙のテーマは「好きな小説」で、あとがきの「表紙の言葉」ではこう書きました。

今年の表紙のテーマは「好きな小説」で、あとがきの「表紙の言葉」ではこう書きました。

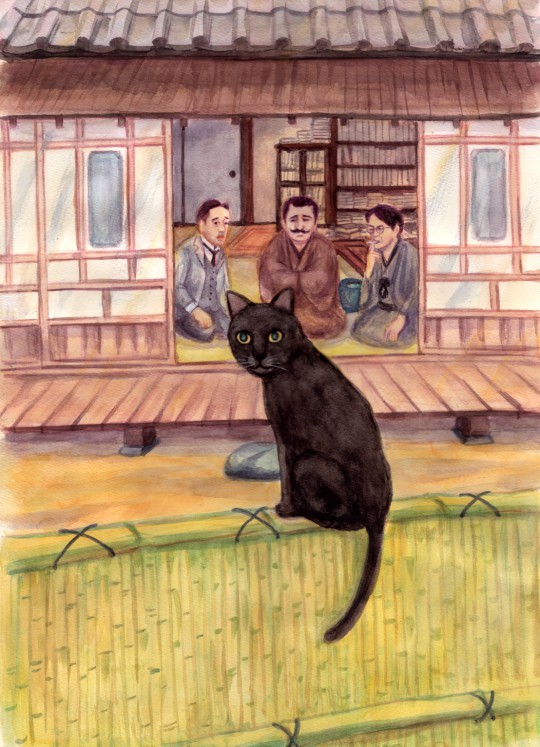

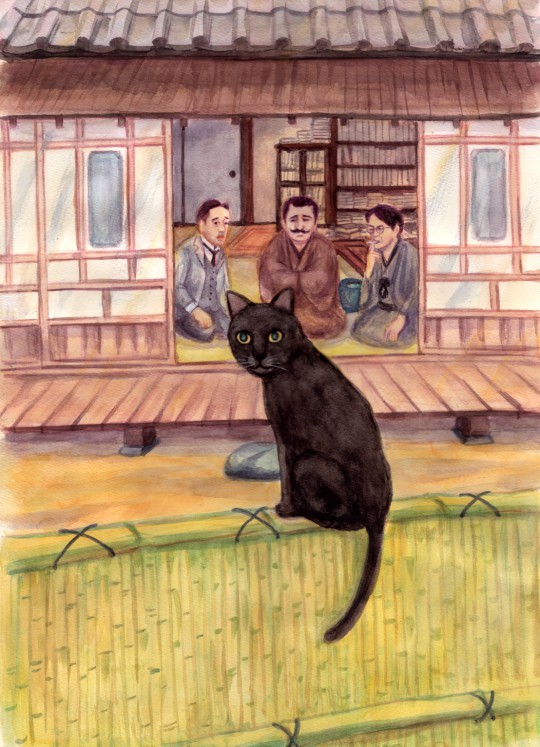

『最初、高校2年の時に読んで感動したドストエフスキーの「罪と罰」でラフを描いてみた。何枚描いても当然暗い。さすがに表紙が殺人シーンではまずいかな?しかしそれ以外の場面は会話ばかりで何の小説かわかりにくい。夏目漱石も候補に上げていた。「坊っちゃん」は二回読んだことがある。登場人物それぞれの個性をうまく際立たせられるか不安だ。絵になりそうな場面が多すぎてかえって絞りきれない。なら「我輩は猫である」は?苦沙弥先生=漱石なので、漱石が描ける。漱石は何度描いても楽しい。作家本人を描けば物語の中にも自然に入って行けそうだ。好きな小説を描くというのも、なかなかむつかしい。』

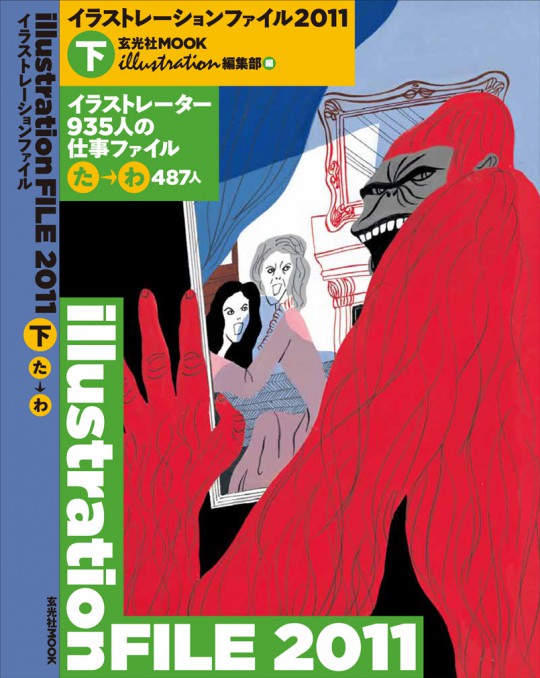

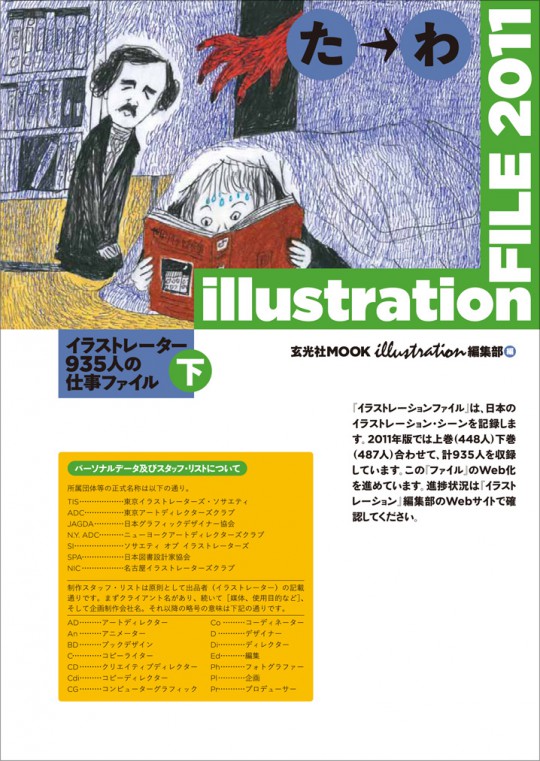

アートディレクションは日頃何くれとなくお世話になっている日下潤一さん(B-GRAPFIX)ですが、決して「八百長」で私が表紙を描くことになったわけではありません。片桐淳一編集長が昨年、うだるような猛暑の中、HBギャラリーでやった丹下京子さんとの二人展『鍵』(谷崎潤一郎原作)を見て、たいそうおもしろがってくれたのがきっかけで、今年のファイルの表紙を頼まれたのでした。そう、だから下巻は丹下さんが描いてます。ちょうど「あ行」と「た行」で二人はうまい具合に上下巻に別れます。

丹下京子さんの選んだ小説はポーの『モルグ街の殺人』。小説といっても色々ありますので、若い時に読んでおもしろかった「近代文学」に絞ろう、ということになりました。二人の作品がそろったところでとても面白い偶然が起こりました。どちらの絵も動物が登場する。その動物が中心にいてコチラを振り返っている。しかも遠景には人が数人いる。…不思議な偶然です。(これも八百長は一切やってません)ただ絵の作り方は、対照的。デザインは上下巻共通なので先に決まっていました。私は四角が集まったようなちんまりした構図で、丹下さんは赤い色面が斜めに切り裂いています。あいかわらず「男らしい」です、丹下さん。

前は、色を塗る時わざとはみ出して塗らないと気が済まなかったし、ピンクや黄色を多様しないと自分らしさが出ないと思っていましたが、最近はそんなことしなくても自分らしさはなくならないと、やっと気付いたので結構フツウに描いちゃてます。

「幼年時代の感覚が消えてしまうのを私は恐れているのです」タルコフスキー

「幼年時代の感覚が消えてしまうのを私は恐れているのです」タルコフスキー 「自分が育った家の女たちから、おりにふれてそうした能力を見せつけられた。女たちは男たちよりも、もっと頻繁に、そして上手に芝居をした。そして嘘によって、生活の中で起きる悲劇的な結末を何度も回避したのだ。」アルモドバル

「自分が育った家の女たちから、おりにふれてそうした能力を見せつけられた。女たちは男たちよりも、もっと頻繁に、そして上手に芝居をした。そして嘘によって、生活の中で起きる悲劇的な結末を何度も回避したのだ。」アルモドバル 「顔が左右対称になっている役者は好きじゃない。」カウリスマキ

「顔が左右対称になっている役者は好きじゃない。」カウリスマキ 「自分の中の求めていたイメージと寸分たがわぬイメージを生みだすことこそ、映画作家の夢だ。そこに、どんな妥協があってもならない。イメージの創造に厳密さを欠いているために、いいかげんな映画ができてしまう。映像(イメージ)は映るものではなく、つくるものだ。」ヒッチコック

「自分の中の求めていたイメージと寸分たがわぬイメージを生みだすことこそ、映画作家の夢だ。そこに、どんな妥協があってもならない。イメージの創造に厳密さを欠いているために、いいかげんな映画ができてしまう。映像(イメージ)は映るものではなく、つくるものだ。」ヒッチコック 「まだこんな野蛮な音楽を?」…これはゴダールの映画の中のセリフかな?

「まだこんな野蛮な音楽を?」…これはゴダールの映画の中のセリフかな? 「私は映画そのものより、それを一緒に撮っている人間のほうに興味がある。」カサベテス

「私は映画そのものより、それを一緒に撮っている人間のほうに興味がある。」カサベテス