先週発売されたばかりの「芸術新潮」は青木繁特集。青木繁といえば教科書で『海の幸』という絵を誰もが一度は目にしたことがあるはず。28歳8ヶ月の短く激しい人生だった。早死にだったらしい、くらいは知ってはいたけど、こんなゴーマンな男だとは知らなかった!若くしてその才能を認められた青木繁は(漱石も褒めていた)、さらに「オレ様」に拍車をかけて、美術界のアレキサンダー大王にまで昇り詰める予定であったが、そのあとすぐに転落人生が待っていた。父親の死をきっかけに実家のある九州へ。母親との決別。病気。貧乏。放浪。絵以外のものはどーでもいいんじゃー!と言ったかどうかは知らないが、あっけなく命もなくしてしまった。今回、角田光代さんがゆかりの地を訪ねて、「青木繁 その人と出会う」を書いておられます。それを読むと短いゴーマン一代記の裏に隠された悲しさに心を動かされます。で、私はゴーマンバリバリオレ様名言集を担当しました。

挨拶するときやお辞儀するときは、ふつう頭を下げるものだが、青木繁は逆に頭を上げてそっくりかえって返答した。石原慎太郎もそうだけど、とにかく威張って反り返っている人には、誰かが後ろでつっかえ棒を添えてあげたほうがいいかも。

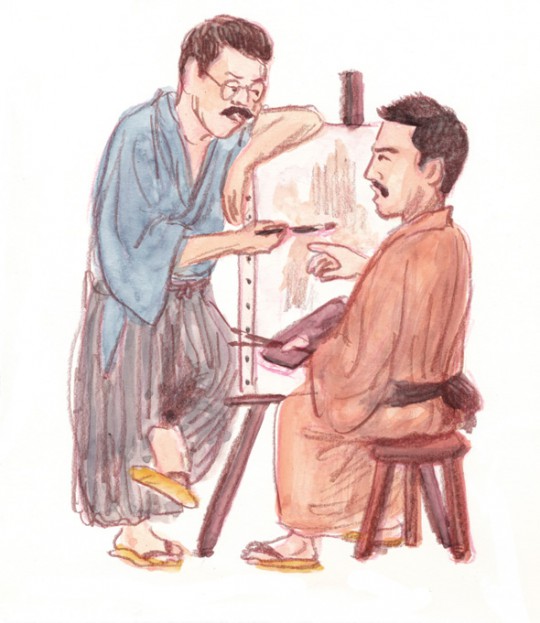

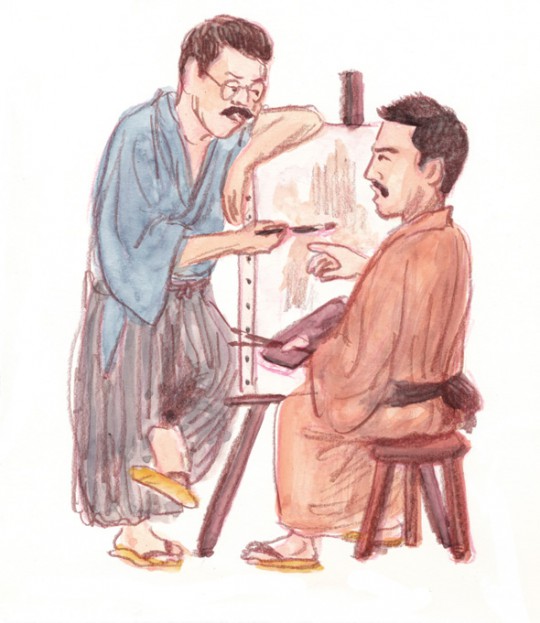

挨拶するときやお辞儀するときは、ふつう頭を下げるものだが、青木繁は逆に頭を上げてそっくりかえって返答した。石原慎太郎もそうだけど、とにかく威張って反り返っている人には、誰かが後ろでつっかえ棒を添えてあげたほうがいいかも。 同級生の熊谷守一が、絵に意見を言ったらこう返した。「うん、そのうちに、君もオレのように描けるようになるさ」熊谷守一は青木繁とは正反対の人生だった。長生きしたし、売れたのは六十過ぎてから。あと、友達の絵の具を勝手に使って「あれがかくより、オレがかいた方がいいのだ」と言ったり、勝手に友達の絵に加筆したりもしたそうだ。

同級生の熊谷守一が、絵に意見を言ったらこう返した。「うん、そのうちに、君もオレのように描けるようになるさ」熊谷守一は青木繁とは正反対の人生だった。長生きしたし、売れたのは六十過ぎてから。あと、友達の絵の具を勝手に使って「あれがかくより、オレがかいた方がいいのだ」と言ったり、勝手に友達の絵に加筆したりもしたそうだ。 「骨格がよくて、別嬪で、教育があって、品性がともなっていて、巨万の持参金があって、僕の絵具の掃除を嫌がらなければ、別に邪魔にもなるまいと思うから(嫁を)貰おうかしら」とお嫁さんの理想を語った。

「骨格がよくて、別嬪で、教育があって、品性がともなっていて、巨万の持参金があって、僕の絵具の掃除を嫌がらなければ、別に邪魔にもなるまいと思うから(嫁を)貰おうかしら」とお嫁さんの理想を語った。

他にも色々あるけど、ぜひ「芸術新潮」でお読み下さい。いやー、でもお辞儀を天に向かってするなんて、これはギャグかな?もともとゴーマンな人であったとは思うけど、ところどころサービス精神も感じるなぁ。ってことはまわりからは憎みきれなくて愛されていた人であった。長生きしたらどんな絵を描いて、どんな人になってただろうな。

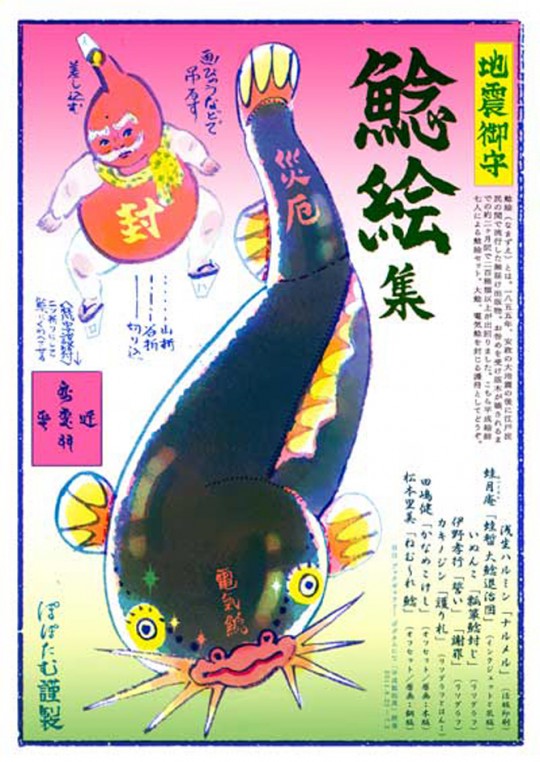

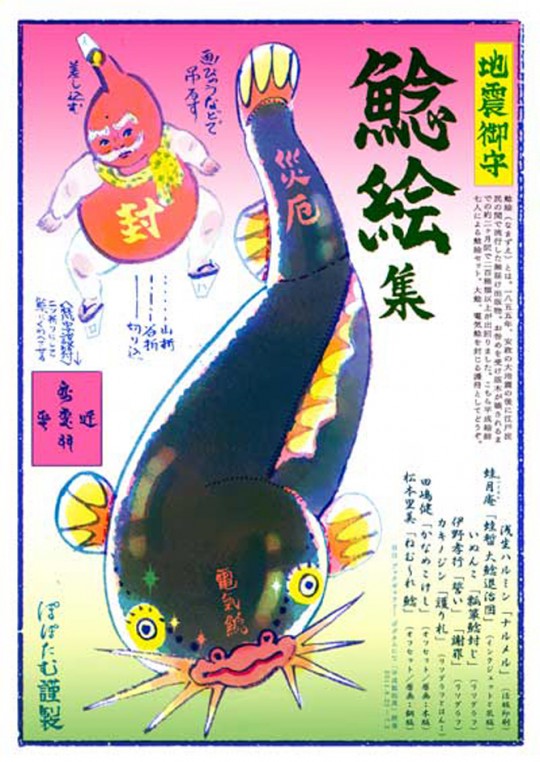

みなさま、こんにちは。今日は宣伝をばさせていただきます。目白にある「ブックギャラリー・ポポタム」で6/22(水)〜7/2(土)に開かれる「平成鯰絵展」に参加しております。まあ、展覧会ちゅうほどの規模のものではありません。ポポタムのshopスペースでのミニ展示です。

「鯰絵(なまずえ)とは。一八五五年、安政の大地震の後に江戸庶民の間で流行した無届け出版物。お咎めを受け版木が壊されるまでの約二ヶ月間で二百種類以上が出回りました。こちら平成絵師七人による鯰絵セット。大鯰、電気鯰を封じる護符としてどうぞ。」

ポポタムはこちら東京都豊島区西池袋2-15-17 12:00~19:00 月曜定休tel:03-5952-0114

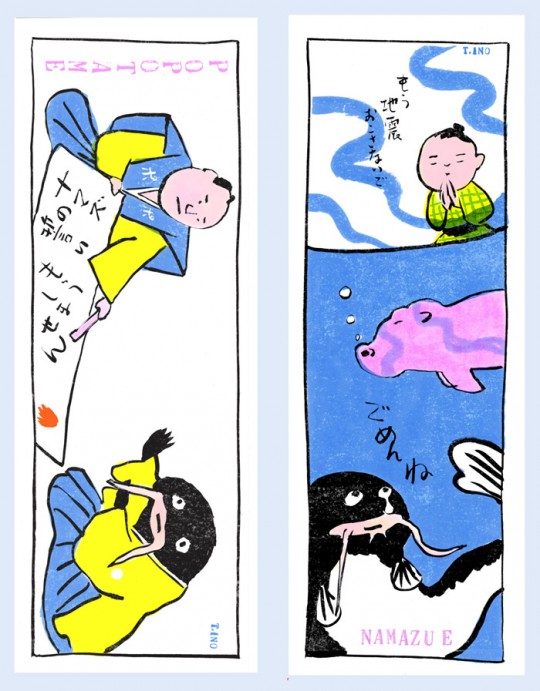

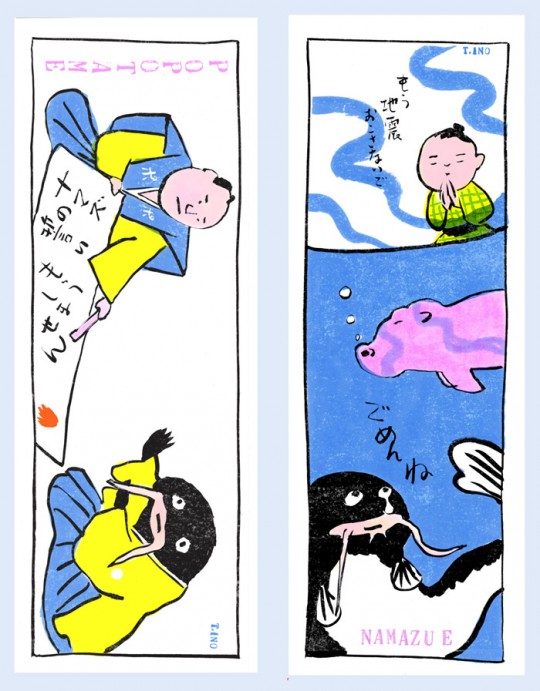

参加作家 (浅生ハルミン 蛙月庵 いぬんこ 伊野孝行 カキノジン 田嶋健 松本里美)それぞれが活版印刷や木版や銅版やリソグラフなどでお札を作りました。それをセット販売しています。上の作品は「いぬんこ」さんによる鯰絵です。これはリソグラフ(レトロ印刷)という方法でつくっております。今回、僕もリソグラフに初挑戦。いぬんこさんに手取り足取り教えてもらいながら入稿しました。いぬんこさんは去年大阪から東京に拠点を移しました。このリソグラフの会社は大阪にあり、いぬんこさんは大阪時代にリソグラフ印刷のテクニックを極めに極めたのです。僕の作品はコレです。

いぬんこさんとは「イラストレーションファイル」で隣に掲載されることが多く(あいうえお順で)しかも少し画風もかぶってます。僕も「いのんこ」に改名しようかな…。原画というものがパソコンの中にしか存在しないので、原画の展示はしませんが、まあ、よかったら行ってやってくださいませ〜。

大震災から3ヶ月が過ぎた。芸術新潮、今月の「わたし一人の美術時評」は「大震災以降の美術展は…」というタイトル。外国から名品を貸し出してもらう海外展のあいつぐ中止など、美術展への影響も大きい。完全にこれは風評被害だけど、それだけ海外依存度が高いんですね。新聞社やテレビ局や百貨店が主催したりする場合、その企業の業績の落ち込みにも影響される。海外の名品を見れたのも、日本がお金持ちだったからで、これからは中国を中心に作品が集まるかもしれない。中国のお流れを頂戴するみたいに。

しかしこの状況は、美術展を見直すいい機会でもある。「各館とも鳴り物入りの企画が減ることで、大観衆は動員できなくとも、本来の公共的文化活動、芸術普及が促進されるのではないか。また、各メディアも次から次へと情報を流し、花火を打ち上げるのではなく、じっくりとした評論や価値の再検証が可能になるかもしれない。」と藤田一人さんは書いておられます。毎回ためになる美術時評。芸術新潮を買って読もう!

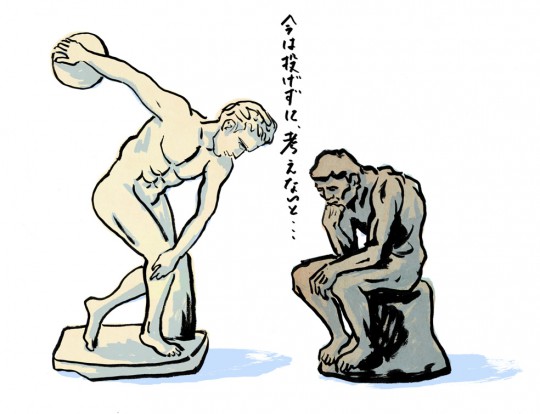

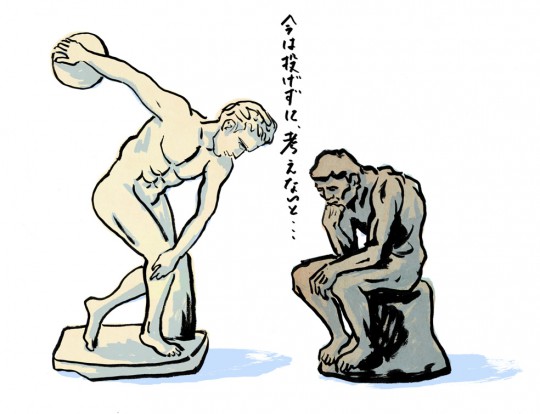

さて、これにどうやって絵をつけるか。今回も苦労しました。国立西洋美術館でもうじき開かれる「大英博物館 古代ギリシャ展」は名作「円盤投げ」が初公開という目玉。上海で立ち上がり、香港、スペイン、韓国を経て日本に巡回してきた、と文中にあったので、なんとかコイツを使って描けないものかと…。で、結果はこうなりましたとさ。

下の絵は『dancyu(ダンチュウ)』の今月号で描いた絵です。豚肉特集の「我が家の角煮自慢」のコーナーに描きました。角煮に添えるイラストレーションなんて思いつかん!と頭が真っ白だったときにツイッターでその事をつぶやいてみたところ、松尾たいこさんが「角刈りの豚は?」というお返事をくれたので、それにのっかっちゃいました。ちょっとアレンジして豚顔のお父さんが角刈りに…。 さて、今週のブログはもう一つ重要なお知らせが!

さて、今週のブログはもう一つ重要なお知らせが!

昨年夏に開かれた伊野孝行・丹下京子の二人展「鍵」がついにネットで解禁!(…って、いままで単にぐずぐずしてただけですが)字数制限や著作権の問題もあるので谷崎潤一郎の原作の文章は載せられませんでしたが、小説の日記の日付と絵の内容は対応してるので、おヒマなかたは「鍵」を読みながらお楽しみ下さい。

伊野&丹下「鍵」前編はこちら

伊野&丹下「鍵」後編はこちら

おまけで

当ブログで前にupした鍵の人物紹介

「JT」の出しているフリーペーパー「FILT」でお仕事しました。「あなたはどんな底力を秘めている?ミラクル資質チェック」というYESかNOで進んで行って自分のタイプが判明するという、こういうの何て言うんだっけ?そういうヤツのたくさんある項目のうち5つに絵をつけました。 ご飯は味より量。YESorNO?

ご飯は味より量。YESorNO?

ギャンブルはお穴狙いに走る。YESorNO?

ギャンブルはお穴狙いに走る。YESorNO?

人前での涙は禁物。YESorNO?

人前での涙は禁物。YESorNO?

自分はまだまだ子供だ。YESorNO?

自分はまだまだ子供だ。YESorNO?

テレビによくツッコミを入れる。YESorNO?

テレビによくツッコミを入れる。YESorNO?

という感じで書きましたが、一番最後のテレビの中の人は「石原慎太郎」です。これを描いた時はちょうど都知事選挙のすぐ後だったので、つい描いてしまいました。若い頃の小説はレイプ&殺人の凄まじい内容でなかなかの読後感を覚えたし(1冊しか読んでないが)、都政だって悪いところもあれば、いいところもあるみたいだし(人に聞いた話によると)。記者にむかって「君たち、バカな質問するなよ」と制するのは確かに、バカな質問をする記者がいるからだろうが、全てを差し引いても、なんで、石原慎太郎はあんなにエラそうなのか?このあいだも田原聡一郎とニコニコ生中継に出てて、相手が田原聡一郎だから気を許して、全開モードで威張り散らしてました。うしろでつっかえ棒を入れてあげないとふんぞり返ってっ転んじゃう。「なんでこの人こんなに威張ってるの…?」しかし、なんというか、その特異なキャラクターゆえに100%嫌いではないです。

「芸術新潮」5月号の「わたし一人の美術時評」はこんな書き出しからはじまる。

『先日、ある美術評論家と美術雑誌の編集長がこんな会話を交わしていた。「もはや美術評論家なんてものは絶滅危惧種、いや絶滅種だなぁ。」「確かに、いま求められているのは展覧会を企画するキュレーターと、多彩な美術情報を整理・解説するライターだから」そんなことはいまさら話題にするまでもないことだが……。』

コラムのタイトルは「そして評論家はいなくなった?」内容は、いやこんな時代こそ評論家は必要なのだ、ということでした。くわしくは「芸術新潮」で!

このコラムにつける絵は、書かれているテーマをいったん分解し、自分なりに再構築して、絵は絵として独立して楽しめ、しかもコラムの内容とつながっていなくてはならぬ…という毎回非常に頭を悩ます難問であります。さて今日は趣向をかえて、幾種類かのラフを載せてみますので、編集者、AD、協議の結果、選ばれたのはどれか?クイズです。 見る目のない画商がゴミ箱を作品と勘違いしている様子。

見る目のない画商がゴミ箱を作品と勘違いしている様子。 お金(作品?)を目の前にした人々が勝手きままに意見を出し、収拾がつかない程に騒がしい様子。

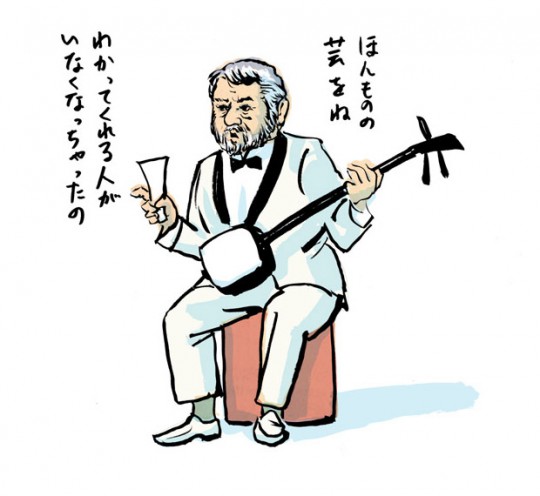

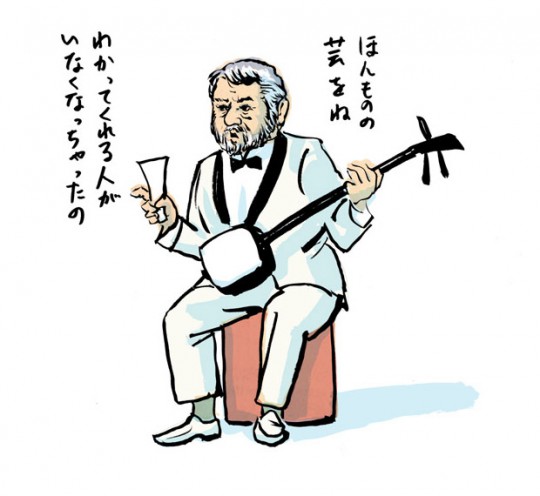

お金(作品?)を目の前にした人々が勝手きままに意見を出し、収拾がつかない程に騒がしい様子。 三味線弾きの家に生まれ、歌舞伎の舞台の御簾の中から、六代目菊五郎などの名優を見て育ったご存知、勝新太郎。

三味線弾きの家に生まれ、歌舞伎の舞台の御簾の中から、六代目菊五郎などの名優を見て育ったご存知、勝新太郎。 縄文時代にも評論家はいた?

縄文時代にも評論家はいた?

さあ、この4つのラフのうち、目出たく掲載されたのは…そう、もうおわかりですね。正解はコレです。

挨拶するときやお辞儀するときは、ふつう頭を下げるものだが、青木繁は逆に頭を上げてそっくりかえって返答した。石原慎太郎もそうだけど、とにかく威張って反り返っている人には、誰かが後ろでつっかえ棒を添えてあげたほうがいいかも。

挨拶するときやお辞儀するときは、ふつう頭を下げるものだが、青木繁は逆に頭を上げてそっくりかえって返答した。石原慎太郎もそうだけど、とにかく威張って反り返っている人には、誰かが後ろでつっかえ棒を添えてあげたほうがいいかも。 同級生の熊谷守一が、絵に意見を言ったらこう返した。「うん、そのうちに、君もオレのように描けるようになるさ」熊谷守一は青木繁とは正反対の人生だった。長生きしたし、売れたのは六十過ぎてから。あと、友達の絵の具を勝手に使って「あれがかくより、オレがかいた方がいいのだ」と言ったり、勝手に友達の絵に加筆したりもしたそうだ。

同級生の熊谷守一が、絵に意見を言ったらこう返した。「うん、そのうちに、君もオレのように描けるようになるさ」熊谷守一は青木繁とは正反対の人生だった。長生きしたし、売れたのは六十過ぎてから。あと、友達の絵の具を勝手に使って「あれがかくより、オレがかいた方がいいのだ」と言ったり、勝手に友達の絵に加筆したりもしたそうだ。 「骨格がよくて、別嬪で、教育があって、品性がともなっていて、巨万の持参金があって、僕の絵具の掃除を嫌がらなければ、別に邪魔にもなるまいと思うから(嫁を)貰おうかしら」とお嫁さんの理想を語った。

「骨格がよくて、別嬪で、教育があって、品性がともなっていて、巨万の持参金があって、僕の絵具の掃除を嫌がらなければ、別に邪魔にもなるまいと思うから(嫁を)貰おうかしら」とお嫁さんの理想を語った。