「空海」が表紙の今月の「芸術新潮」。藤田一人さんの美術時評の今回のテーマはナショナリズム。ナショナリズムという言葉が持つ重い思想性とほど遠い昨今のかる〜いナショナリズムについてでした。大震災以降、一斉にメディアを通して「ニッポン」コールが巻き起こった。「がんばろうニッポン」「日本は大丈夫」「日本は強い国」。目を美術界に転じると、そこでも「ニッポン」礼賛が花盛り。それが海外でも人気があるので、欧米中心の現代美術のなかでようやくモノが言えたととらえる面もあるが…。伝統に回帰することは今までもくり返しおこなわれて来たが、たとえば60年代のアングラ芸術や土俗的イメージが時代に対して要求していたもの、「奇想の系譜 」で 辻惟雄 が問い直したものと比べて、今のセルフジャポニズムには批評がない!ちゅーことです。僕もそう思います。

はい、軽いといえばこの人。しかし商魂たくましいこの軽さは侮りがたし。いっそこの人に「ニッポン」を安売りしてもらいましょう! 今月のその他のアイデアは、こんなのでした。赤穂浪士四十七士は略すとAKR47だなと思いAKBネタでひとつ。

今月のその他のアイデアは、こんなのでした。赤穂浪士四十七士は略すとAKR47だなと思いAKBネタでひとつ。 ルース・ベネディクトの『菊と刀』はもちろん読んだことはないけど、それで一案。

ルース・ベネディクトの『菊と刀』はもちろん読んだことはないけど、それで一案。 昔はサイズのあった軍服を着るなんてとんでもない、貴様が軍服様にあわせろ!と言われたもんですよとテーラーがつぶやき、若者がコスプレで軍服をしたてる図。

昔はサイズのあった軍服を着るなんてとんでもない、貴様が軍服様にあわせろ!と言われたもんですよとテーラーがつぶやき、若者がコスプレで軍服をしたてる図。 天本英世ならこう言ったかもしれない。

天本英世ならこう言ったかもしれない。 そして石原慎太郎ならこんなことを言うかもしれないな。

そして石原慎太郎ならこんなことを言うかもしれないな。

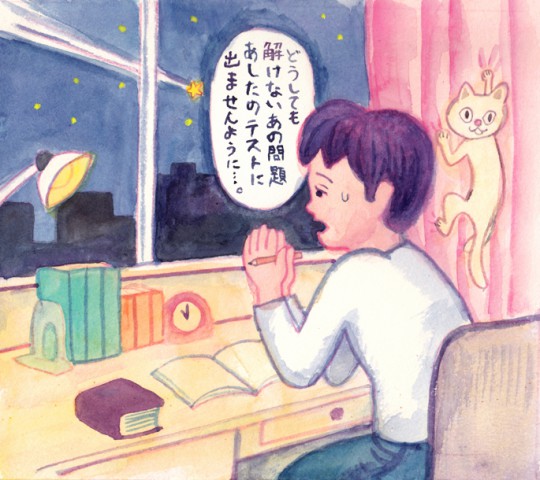

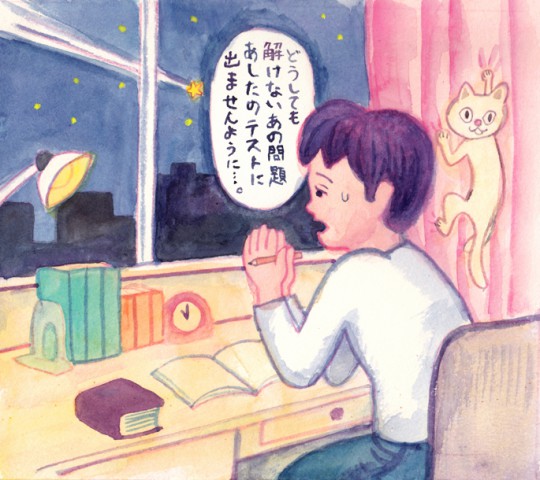

この絵はベネッセの進研ゼミ難関私立中高一貫講座の「My Vision」という冊子の表4に使われているものです。この絵の下には「…と、流れ星にお願いしているその10分で<弱点スピード攻略>しよう!!とあって、子供も大変なのである。

この絵はベネッセの進研ゼミ難関私立中高一貫講座の「My Vision」という冊子の表4に使われているものです。この絵の下には「…と、流れ星にお願いしているその10分で<弱点スピード攻略>しよう!!とあって、子供も大変なのである。

階級社会が終わって学歴が階級のかわりになった現代、どの程度出た大学で幅がきくのか、ドロップアウトしてしまった僕にはわからない。たとえば出版社は高学歴の人が多いが、学歴より面白いことを考えられる人がエラい業界だと思うが、実際のところはどうなのだろう。中に入ったことがないのでわからないけど。イラストレーター業界は学歴はまったく関係ない。でもトップで生き残ってる人はみんなすごい知識(雑学)がある。やっぱり知識ってのは考えたり作ったりするときに、切り口を増やしてくれるから。

僕は男の子のフキダシの中の「どうしても解けない」の「解けない」という箇所を「問けない」と書き間違ってラフを描いて出してしまった。それを見た編集者からOKが出て本番に進み、さらにOKが出た。その翌日「一カ所誤字が…」と連絡があり、すんでのところで修正することがで来た。あー、あぶない、あぶない。こういうことはよくあります。

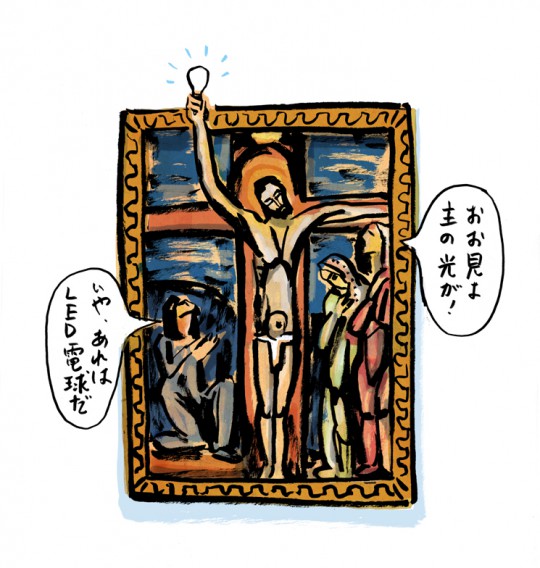

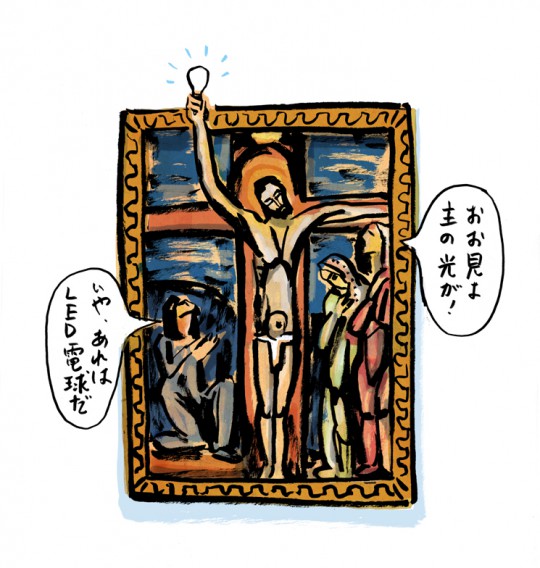

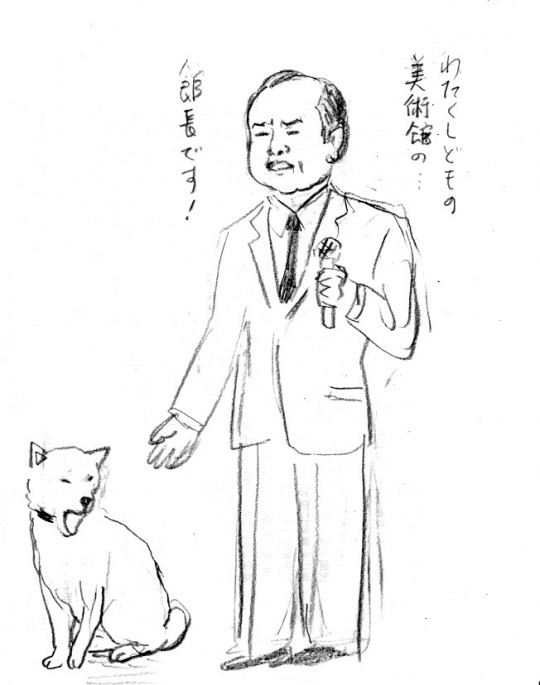

一口に美術館といっても色々あるが、大きくは公立と民間にわけられる。民間をもう少し詳しく見ると私立美術館と企業美術館がある。私立美術館は富豪のコレクションをもとに発展させたもので、ブリヂストン美術館は企業名を冠していても内容的には私立美術館に当たる。いっぽう企業美術館はまず、美術館ありきで、趣味性以上に企業としての戦略性が重要。サントリー美術館、箱根彫刻の森美術館、今は消えてしまった百貨店美術館…。この不況下において、企業美術館はどうしたらいいの?…というのが第11回目を迎えた「わたしひとりの美術時評」のテーマ。4月にひらかれた「パナソニック電工汐留ミュージアム」の「ルオーと風景」展では自社コレクションの絵も活用しながらパナソニックが開発したLEDスポットライトを使った展示で、節電対策&新照明器具発表会の感があったとか。んで、コレがそれにつけた絵です。 他のアイデアはこんなのもありました。ソフトバンクが美術館をつくったら、こんな記者会見をするかも。

他のアイデアはこんなのもありました。ソフトバンクが美術館をつくったら、こんな記者会見をするかも。 社長シリーズの森繁だったらコレクションは絵よりも美人かな。

社長シリーズの森繁だったらコレクションは絵よりも美人かな。 三越のライオンの前で景気とまちあわせ。さすがにこれはチト苦しいか。

三越のライオンの前で景気とまちあわせ。さすがにこれはチト苦しいか。

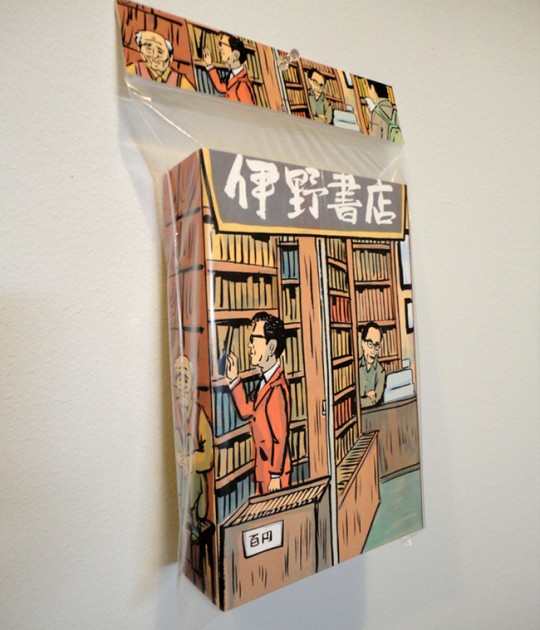

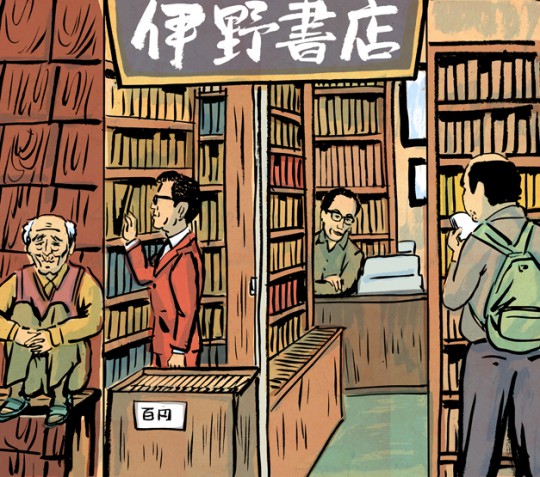

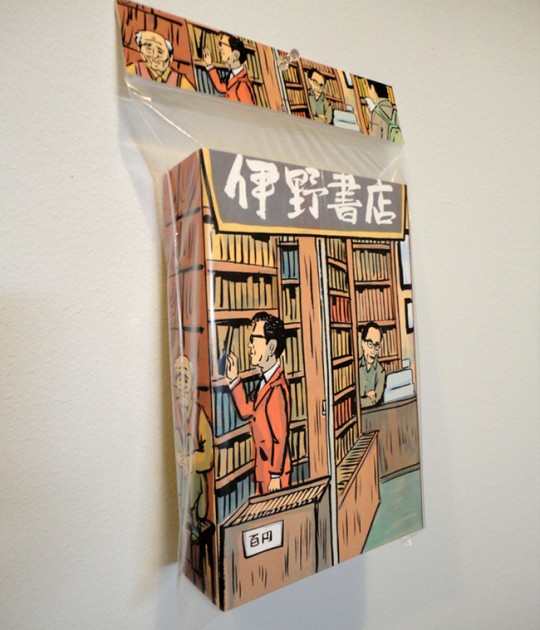

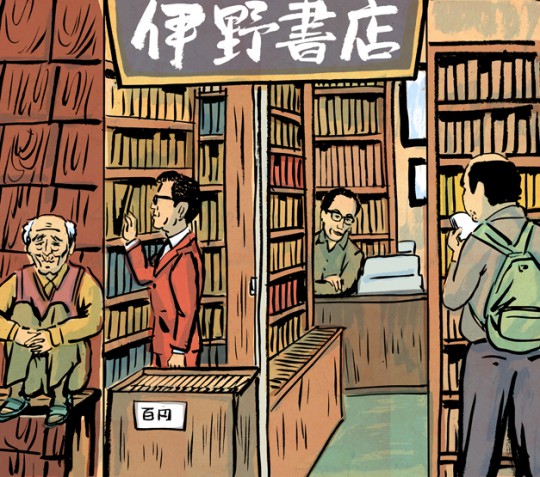

そういえば、ずいぶん前にタラジロウさん企画「日の出商店街」という展示に参加していたのだ。それぞれが商店街の店主になって好きなお店を描く、という微笑ましい企画で、僕は古本屋にした。「日の出」というのはタラさんのご実家がやっていたクリーニング屋さんの名前らしい。

タラジロウさん企画「日の出商店街」

お店の側面を展開するとこんな感じ。爺さんが勝手に休んでたりする。店主は僕で、みんなから気持ち悪いと言われた。

お店の側面を展開するとこんな感じ。爺さんが勝手に休んでたりする。店主は僕で、みんなから気持ち悪いと言われた。

僕が住んでいる下高井戸にも、商店街がある。駅前には市場もある。映画館もある。そして温泉もある。実際には温泉を使った銭湯なのだが、昨日はじめて行ってみた。気持ちよかった。もちろん古本屋さんもある。そこは昔からある古本屋で老夫婦がやっている。実にいい感じの夫婦で、言葉をかわしたことは少ししかないが、いつもいい気分でお店を出る。店の中は当然、本棚に取り囲まれているのだが、それ以外にも大量に本があって、それが床に積み上げられている。それも何重にも積まれている。背表紙の見えるのは一番手前だけで、わずかに背表紙が見えるもの、まったく見えないもののほうが数は多いだろう。その山のおかげで、棚の本でも手が届かない本がある。しかし、それが不満かというと、そうでもない。店主夫婦の人柄が好きだから、それはそういうものとして受け取っている。

久しぶりに版画をやりました。4、5年前にはじめてやってみて、10コほど作品をつくりましたが、だんだん遠のいてしまい、彫刻刀もすっかりサビついていました。日本一の版画イラストレーター森英二郎さんのアドバイスを活かしながら、作ったつもりなんですけど、結果的に、あんまり進歩できていないようです。これはあくまで僕の腕の問題と、あとバレンが安物だから…かな?性格もありますね。せっかちというか、早く出来上がりをみたいので、どうしても急いでしまうのです。版画は刷って、めくったっときに「うわ〜っ!」という驚きがあるのですが(これはうまくいった場合)僕はたいてい「ええ〜っ…」という言葉が口から漏れてしまいます。今回は前もって和紙を厚紙にはさんで湿らしておいたり、多色刷りのときの位置合わせのための「見当」も彫り込んだのに…余計に、労力に対しての報われない感じがひとしお…。作品はコレです。ま、そんなに手間かかってないですけどね…。 以前に作った版画も載せてみます。ホームページにもアップしていますが、この際、ということで。実家で飼ってた柴犬の肖像。

以前に作った版画も載せてみます。ホームページにもアップしていますが、この際、ということで。実家で飼ってた柴犬の肖像。

「大菩薩峠」をコミカルに。因果は巡る大菩薩峠、この版画は天地はありません。ぐるぐるまわしても見られます。

吉祥寺の井の頭公園に憩う恋人たちを、頭に浮かべてつくりました。おっとよこからまた柴犬が…。 とにかく版画はめんどくさい。でも版画ならではの味は、なかなかデジタルでは代用できないし、なにより「彫る」のは無心に作業ができて楽しいのです。

とにかく版画はめんどくさい。でも版画ならではの味は、なかなかデジタルでは代用できないし、なにより「彫る」のは無心に作業ができて楽しいのです。

美術の授業でまずはじめに、バナナやリンゴや空き瓶で、「静物画」を描いたりします。いきなり人物や風景は難しいから、とりあえず練習に…ということなんでしょうか、あまりワクワクした経験がありません。ときどきイラストレーションの仕事で「モノ」を描いたりしますが、あれは静物画なのでしょうか?何か違いがあるはずです。セザンヌ、ゴッホ、モランディ、長谷川隣二郎、高橋由一…巨匠の絵と美術の授業で描く絵がまず違うのは「思い入れ」や「動機」ですね。「とりあえず」な気持ちで静物画は描いてはいかんと。ま、なんでもとりあえず描くとあまりいい結果はでないです。僕の場合、人物だとそれなりに動機が見つかるんですけど、なかなか「静物」に対しては見つかりません。う〜ん、と考えて描いてみたのがコレです。何でしょうコレは?

正解は「梱包用に入っている、隙間を埋めるための発砲スチロール」です。正式名称は何ていうのかわかりません。(別にクイズにしようと思って描いたわけではありません。)この捨てられる運命の発砲スチロール、意味のない形にみえて、隙間を埋めるというハッキリした目的があるので、一種の機能美が備わっていると言えなくもありません。これをシリーズで描いたら面白いんじゃないかな?と思っているのですが、電化製品も頻繁に買わないし(このあいだ掃除機を買ったら発砲スチロールのかわりにダンボールが入っていた)コレがなかなか集まりません。電気屋さんにもらいに行けばあるのでしょうが、恥ずかしくて出来ないんです…。

今月のその他のアイデアは、こんなのでした。赤穂浪士四十七士は略すとAKR47だなと思いAKBネタでひとつ。

今月のその他のアイデアは、こんなのでした。赤穂浪士四十七士は略すとAKR47だなと思いAKBネタでひとつ。 ルース・ベネディクトの『菊と刀』はもちろん読んだことはないけど、それで一案。

ルース・ベネディクトの『菊と刀』はもちろん読んだことはないけど、それで一案。 昔はサイズのあった軍服を着るなんてとんでもない、貴様が軍服様にあわせろ!と言われたもんですよとテーラーがつぶやき、若者がコスプレで軍服をしたてる図。

昔はサイズのあった軍服を着るなんてとんでもない、貴様が軍服様にあわせろ!と言われたもんですよとテーラーがつぶやき、若者がコスプレで軍服をしたてる図。 天本英世ならこう言ったかもしれない。

天本英世ならこう言ったかもしれない。 そして石原慎太郎ならこんなことを言うかもしれないな。

そして石原慎太郎ならこんなことを言うかもしれないな。