大阪、名古屋と巡回してきた「えびす大黒展」が東京にやってきます。これは見に行かなきゃ!入場料もないし。京橋のINAXギャラリー1にて3/4〜5/22までです。INAXギャラリー「えびす大黒展」はこちら!

この展覧会のカタログに絵を描いたので、オススメするわけでありますが、それを抜きにしても必見です。僕も実物はまだ見ていないので楽しみ。大阪ですでにご覧になった土橋とし子さんからは「思わず持って帰りたくなった。」という感想が届きました。

過去に書いたブログの記事です。是非読んでください。「笑顔の神様」伊野孝行のブログ

さていよいよゴッホを観る日がきました。場所はギルの彫刻を観たのと同じ王立芸術院です。ゴッホ展は時間ごとに区切られた予約制です。なので混んではいますが、イライラするほどではありません。日本もこうできないものでしょうか。

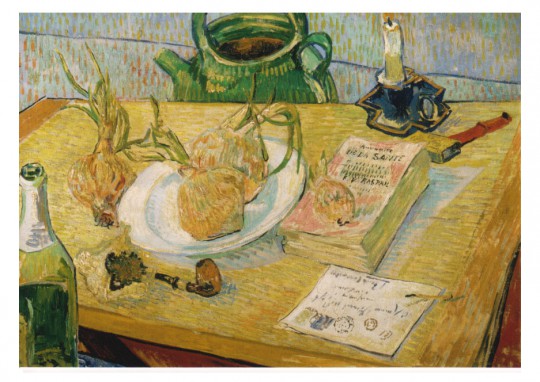

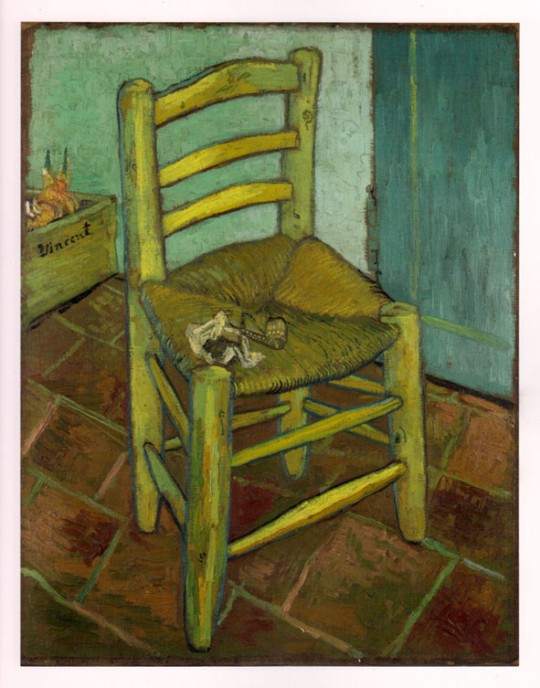

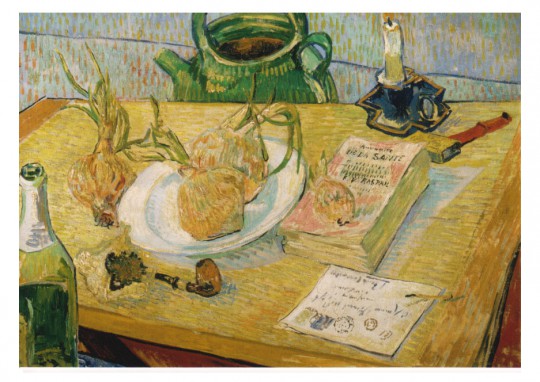

この展覧会「真実のヴァン・ゴッホ/芸術家とその書簡」はロンドンでも40年ぶりの大規模な展覧会で、タブローが65点、ドローイングが30点、破損しやすくめったに公開されない手紙が35通展示されています。カタログのまえがきには、手紙からわかることは「ゴッホの狂った天才という神話のかわりに、思慮深く、高い教養のある人物で、系統だった仕事の方式(メソッド)と注意深く考えた芸術的な戦略をそなえていたのだ」と書いてあります。(Kさんの訳)狂気の画家というイメージをくつがえそうとする展覧会なのです。展覧会はこの絵から始まります。画面の右下にあるのが、そう、ゴッホの手紙です。

ゴッホに対する誤解…僕も以前は誤解していました。たとえば「炎の人ゴッホ」に描かれているようなゴッホ。それはそれで感動的なのですが(最近、映画の「炎の人ゴッホ」を観たが、面白かった。とにかく全員ソックリで、絵からそのまま飛びでてきたようである)やはりそれは裏側から見たゴッホの人生なのです。ゴッホの表側はもちろん「絵」を観ること。いかに絵に取り組んでいたか知る方が、変な謎につつまれなくていいです。

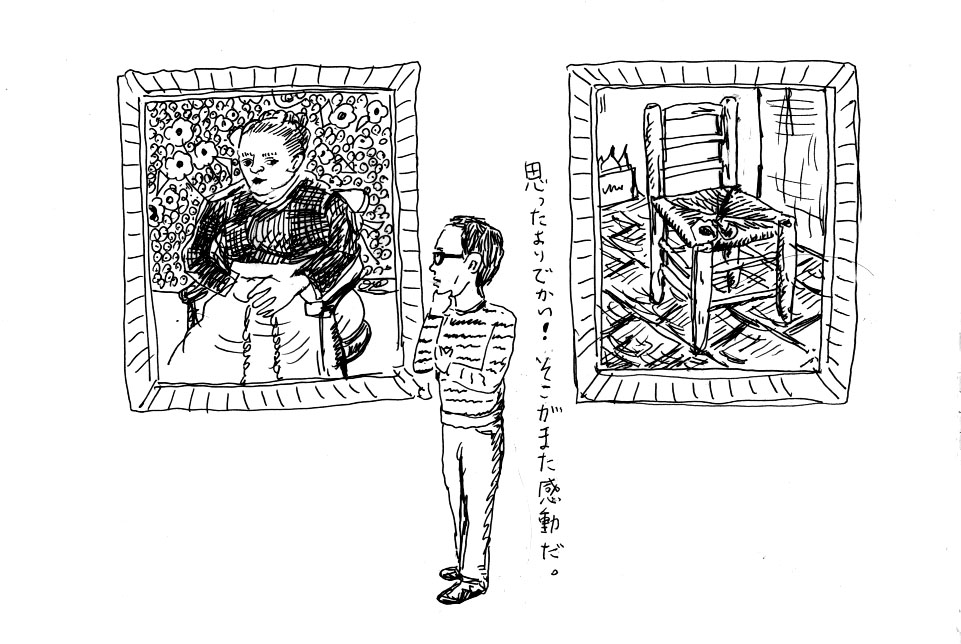

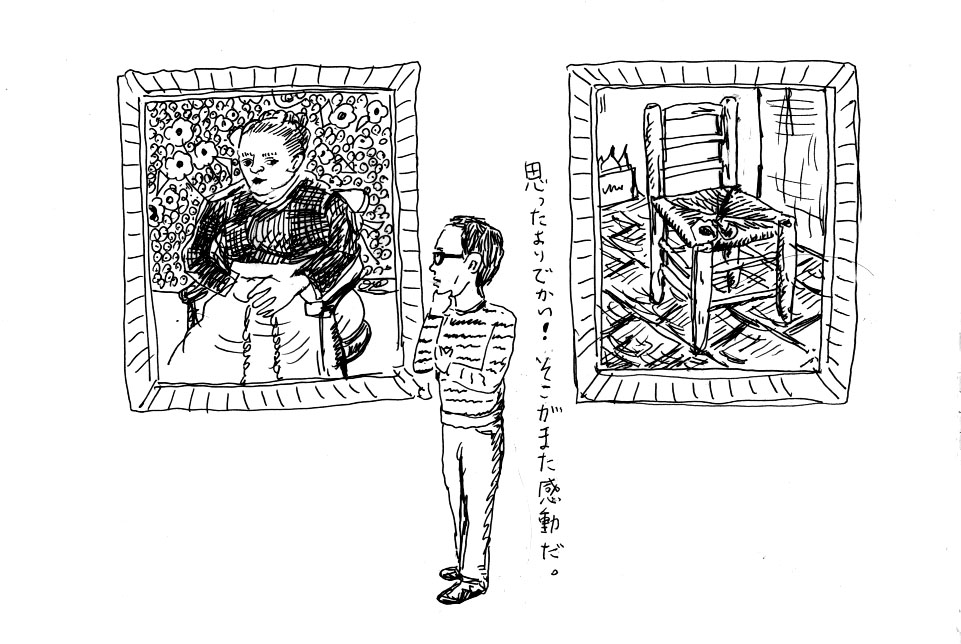

さて、本物の前に立ってどんな気分になるのか?あと確認したかったのは、色です。中間色の使い方がほんとにうまいなぁ、と思っていたので実際はどんな色なのか見たかったのです。印刷だとそれぞれに違うから。色は思っていたとおり綺麗でした。くっきりとして透明感がある。そして思いのほかどれも大きかった。野外にもかなり大きいキャンバスを持っていったのですね。

ゴッホほどスターをたくさん抱える画家はいません。ひまわり、糸杉、イス、跳ね橋、アルルの寝室、夜のカフェ、自画像…。それは何でも描いたからそれだけ数が増えたのでしょう。例えばナショナルギャラリーにあった、ただ一面草地を描いただけの作品など、こんなところをよく絵にできるなー!と感心してしまいます。絵を描き始めた初期に手紙の中ですでに語っています「「頭を刈り込んだ一本の柳をあたかも一個の生き物(たしかに本来そのとおりだが、)であるかのように描こうとするとき、注意をすべてその木に集中し、そこになんらかの生命が吹き込まれるまでたゆみなくやり続ければ、おのずからそれを取りまくものは大方それに応じて出来上がってくる。」

成熟期には、もうなんでも絵に出来るのだという自信が光っています。ゴッホが描いたのはたったの10年間。この展覧会を観ただけでも、その時間が千年にも値するものであったのがわかります。考えられない充実。自分の10年と照らし合わせればなおさらです。ああ、出来るなら最初の一枚から、最後の一枚までを並べて追って行きたい。秘密を探りたい。

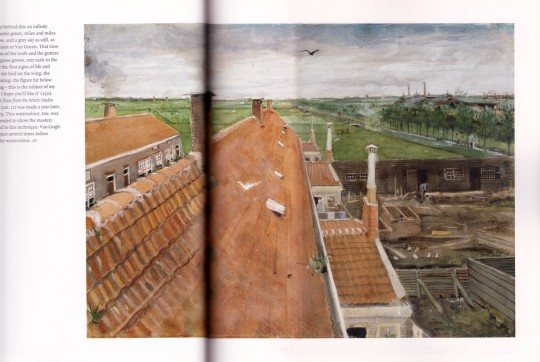

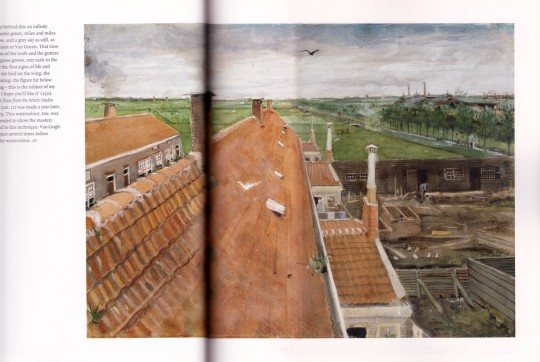

初期の頃の絵は確かに暗い絵が多いのですが、この暗さも後年明るく反転するには必要。この時期をじっくり観ると、才能が爆発したときにカタルシスを覚えるので気持ちをこめて観ます。そんな中でゴッホの素晴らしい鍛錬をみました。この絵です。

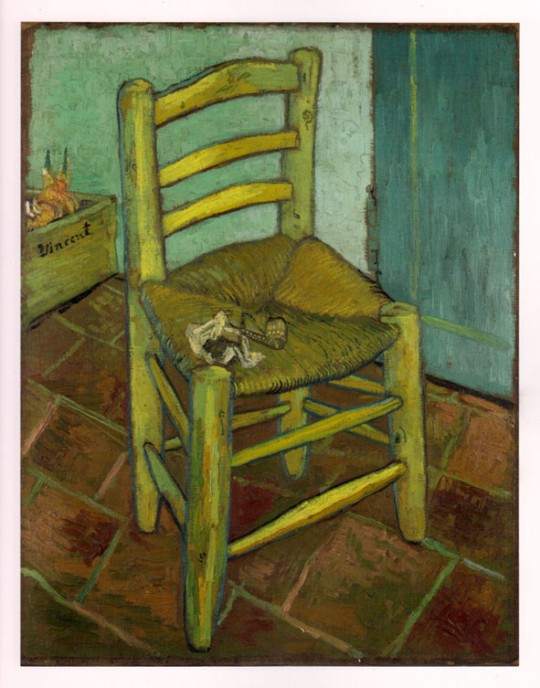

こんな難しいアングルから何枚も描いていました。なんとか画面に納めてみせるぞ、と格闘していました。ゴッホの恐るべき技術力はこういう努力の果てに身に付いたものだと思うと、また感動です。ゴッホの絵はどれも画面の骨格が太く色の構図がしっかりと出来上がっています。主題には外から演出を加えず、そのもの自体の中から何かをひっぱりだしてきます。最高傑作のひとつ「ゴッホの椅子」なんてただのありふれた椅子なわけですから。

ホックニーがゴッホについてこう語っていました。「私はいつもヴァン・ゴッホに強い情熱を傾けて来た。それは確実に、70年代初期から大きくなり始め、今も大きくなり続けている。それが実際いかにすばらしいかをさらに意識するようになった。どういうわけか、それが私には一層リアルなものに思えた。」そしてヴァン・ゴッホのもとに遅くやって来たのを後悔していると付け加えていました。僕とホックニーと比べるのは大きな間違いではありますが、この気持ちは今、特にわかります。僕は初めて好きになった画家がゴッホでしたが、今のようにちゃんと戻ってくるまで時間をとりすぎたと少し後悔しているのです。

さて今年の秋にゴッホが日本にやってきます。またまた3分の1は他の人の絵が混じってるみたいですけど。ロンドンはもちろん混じりっけなし。行った甲斐があるな〜。でも油絵35点と素描30点あるらしいですから、必見。顔に包帯を巻いて、パイプをくわえて見に行きましょう!国立新美術館ゴッホ展

ロンドン旅行記というより、ただのゴッホの感想になってしまいました。今回をもってロンドン報告も終わります。お付き合いありがとうございました。お別れはこの曲で。僕のゴッホのテーマソング、大好きな曲です。ジョナサン・リッチマン「Vincent van Gogh」

ロンドンでどこに行ったかというと、ほとんどは美術館です。美術館のことばかりだと、何かレポートを提出している気になってきますので、今日は「ロンドンあんなこと、こんなこと」で行きたいと思います。

◯気候…体感温度−2℃と聞いて、用心に用心に重ねて行ったが,東京の寒い日とたいしてかわらず。全員使い捨てカイロを持って行ったが,誰も使わず,捨てられず,持って帰ってきた。

◯サーチ・ギャラリー…牛のホルマリン漬けのデミアン・ハースト、巨大な赤ちゃん人形のミュエック、中国の「死体派」という恐ろしい名前の集団出身のスン・ユアンなどなど、とんがったアーティストを輩出してきたギャラリー。年中無休のはずが、行ってみたら休館中。ショック!!カフェだけはやっていて外から写真を撮った。尻から☆を出す女に「どう?一杯食わされた?これがサーチなのよ〜」と言われているよう。

◯地下鉄…ロンドンの地下鉄は初乗りが400円か500円くらいしたと思う。そのかわりタクシーは安かったけど。地下鉄は大江戸線よりもう少し小型。たまたまロシア人4人の若者の間に座ってしまったKさんを見ているのがおかしかった。頭突きをしていたロシア人は首が太く、ガツンガツンという強烈な音がしていた。酔った外人は迫力あって、怖い。Kさん曰く「なんで頭突きしてたかわかる?あれは女の子がおったからや」なるほど、その気持ちはわかります。

◯ブックアート・ブックショップ…ロンドンの「トムズボックス」と呼びたいお店。我々は15分くらい物色していたが手ぶらで出てしまった。軍配は土井さんの「トムズボックス」に上がった。

◯レストラン…イタリアンを2軒、モダンブリティッシュ料理を1軒、予約して行った。もちろんどこも美味しかった。ロンドンに行く前の打ち合わせで、ジャケットくらいは持って行った方がいいよ、と言われ急いで買いに行った。N君などはさも当然という風に,革靴も持って行く,と言っていた。でも実際は普段着の人も結構いた。あんなに言ってたN君が一度もジャケットを着なかった。A君はウォーターストーンズのカフェでお会計の際、こんなことしてましたよ〜。でも二人とも僕より年下なのにしっかりしていて、僕はずっと甘えていました。ありがとう! ◯トイレ事情…ロンドンは個性的なトイレが多かったなー。水の流れる音も様々だった。下はシンプルなもの二つ。左のは簡易トイレみたいなもんだろうけど…。

◯トイレ事情…ロンドンは個性的なトイレが多かったなー。水の流れる音も様々だった。下はシンプルなもの二つ。左のは簡易トイレみたいなもんだろうけど…。

◯日本料理…海外旅行でその土地の人が食べているものを食べる,それは海外でしか出来ない体験だが、外国の「日本料理」を食べる、これも海外でしか味わえない体験だ。そしてまことに興味深い味がする。最終日に行った「ハロッズ」のお寿司屋さんは、カウンターだけのお店だが満席で大繁盛していた。60代もなかばという感じのおじさんが握ってくれた。(店員はあと、日本人のおじさんと中国人の若者3人)手にはペラペラする素材のビニール手袋をしている。職人の命とも言える指先をあんなもので覆ってしまっては、とても寿司など握れない,と思うのだが手品のように寿司をにぎり、エキゾチックな盛りつけのお好み寿司を作って行く。このおじさんはもう10年くらいこっちにいるのだそうだが、なんでまたこんなところで寿司を握っているのだろう?英語は苦労しなかった?手袋をして寿司を握りたいんだろうか?人生をインタビューしたくなるような風貌をしている。日本人は味に文句を言うかもしれない。しかし箸を器用に使う外人達はとても楽しそうに食べている。外国映画の中に描かれる日本文化の中に入ったような不思議な違和感も、心地いい。異国の土地で人生を送るってどんなことなんだろう。サーモンが美味しくておかわりした。(つづく。来週はゴッホ展を中心に)

ロンドンに着いて,明けて次の日、王立芸術院に「WILD THING」と題されたギル、エプスタイン、ブジェスカによる彫刻の展示を観に行きました。ギルについては少し予習をしていきましたが、他の二人については全くの無知。ポスターにはエプスタインの作品が使われていました。これが実際みると度肝を抜く作品でした。まず見ていただきましょう。これが作られたのが20世紀初頭だと聞いてびっくりしませんか?

黒い三脚みたいなロックドリルは既製品を使っています。彫刻に既製品を使うなど当時は理解されなくて、結局作者自身がこわしてしまって、これはレプリカだそうです。こわされた本物の上半身だけが何故か黒く塗られて展示されていました。(このへんの話はKさんに後で説明してもらいました。なんせ英語が全く読めないので…)時代を飛び越えたエプスタインに比べて、ギルの彫刻はいつの時代の作であっても不思議でない、つらぬいた想像魂を感じました。とうの昔からあったといわれたも納得してしまうような。でも何処にもこんな作品はありません。後日、V&Aでもギルは見ましたが,独特の雰囲気に包まれた作品は他の彫刻に混じっても異彩を放っていました。三人のあと一人、ブジェスカはキュビズムの影響下にあると思われる作品でした。当時はこの人が一番時代に乗っていたのかもしれません。ギルとエプスタインに比べるとあまりおもしろくありませんでした。それぞれの時代性というのも、この展示の狙いだったのかどうか、英語がわからないので定かではありませんが、そんなことを思いました。下はギルの作品です。

昼は美術館にあるカフェで食べました。ガイドブックにもおいしいと書かれていたとおり、おいしかったです。トイレの手洗いの水が熱湯に近かった。

午後はテートギャラリーでやっているターナーの企画展を観に行きました。イギリスではミュージアムは博物館で美術館はみなギャラリーと言うそうです。そしておしなべて広い!ターナーは前からスゴい人だと思っていましたが,正直こんなにスゴい人だとは思いませんでした。おっと、その前にテートギャラリーの前で記念撮影。パチリ。

企画展ではターナーの作品とそれに似た誰かの作品が並べて展示されてました。N君の説明によると、先輩,後輩問わず,ターナーが貪欲に挑戦し,消化し吸収し、モノにしていった相手と対に展示されている、ということでした。膨張しつづける宇宙のようなターナー。作品サイズも特大です。かなりの満足を覚えましたが,上の階にはテートの誇るターナーコレクションが、企画展の3倍くらいありました。これを日本で観ることはまず不可能でしょう。ロンドンに来た甲斐がありました。ターナーコレクションの次は、現代美術のコーナーがまだありました。無限に展示室が続くのではないかと思えてきます。ホックニーの絵も見れて良かったですが、ちょっと疲れてきました。もう少し集中力を残しておけば良かったと後悔します。いや、後悔はしません。ターナーの前においては自分などカスのような存在であると気づいたからです。この旅行の目的のゴッホ展もそうでしたが、素晴らしい絵を観るということは、絶望と幸福を同時に味わう体験です。(つづく)

一応、火曜はブログ更新の日としているが、一週間は早いなあ。ロンドン旅行記など、ネタはあるけどちゃんと書こうと思うと億劫で、後まわしにしてしまう。そのうち旅の記憶も薄れてしまうかも…。昨日やっと時差ボケが治りました。というわけで、今回は「波」で連載中の「中野トリップスター」の挿絵2回分でお茶を濁そう。3話の1回目と2回目です。林家パー子みたいなおばさんが登場、そしてハリマオみたいだね、と言われているところ…って絵を見ただけではなんのこっちゃわからないと思いますが。

「マンスリーよしもとplus」の仕事。作家の万城目学さんが子供の頃、妹の通っていた幼稚園のバザーに付き添いで行くと、「おさむちゃん」がいたというお話。約25年前、当時「ザ・ぼんち」でブレイクしていたおさむちゃんは、アニメの上映会場の片隅にいた。「薄暗いなか、大きな目をきらきらさせながら、静かに三角座りをしていたおさむちゃんの横顔が今も忘れられない。」という文章を絵にしてみた。小さいからわかりにくいですが、まあまあ似てるのではないでしょうか。ダメ?おさむちゃん、なんて簡単に描けると思ってたのに、なかなか苦労した。似顔絵はどれぐらいで仕上がるか時間が読めない。今回は雰囲気重視でね、コテコテじゃないおさむちゃんの側面を出したかった。だからそんなに似てなくても問題ない。ダメ?