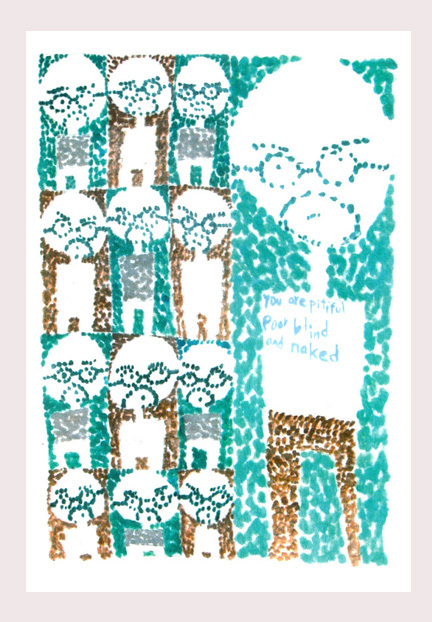

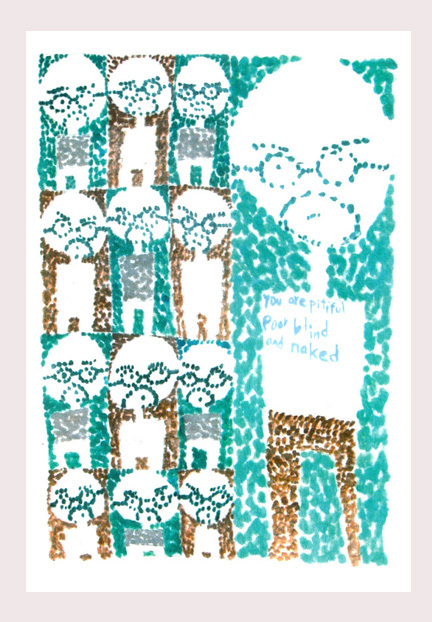

藤枝リュウジさんが「日本で一番好きな画家」という谷口幸三郎さんの個展に行ってきました。もちろん僕も大好きです。谷口さんは毎年「お茶の水画廊」で個展をされています。「えをかくせいかつ」というのがずっとテーマになっていて、今回は「わたしの中の私」というサブタイトルです。

「えをかくせいかつ」展はもう30年も続いています。藤枝さんが偶然、谷口さんの絵を見たのも「お茶の水画廊」です。残念ながら街の再開発で、来年で「お茶の水画廊」もここから姿を消すそうです。大正時代に建てられた大きな倉がそのまま画廊になってます。僕が谷口さんと知り合いになったのはここ数年で、「えをかくせいかつ」展を見に来たのも去年、今年そして来年をふくめても3回しかないのです。画廊も場所をかえて存続するかもわからないし、もちろん谷口さんはずっと絵を描き続けていくことは間違いありません。だから肩を落とすことはないですね。しかし谷口さんの絵はほんとに楽しいなー。

谷口さんの絵は楽しいんだけど、僕にはスリリングです。あっという間に出来た絵もあれば、完成されるまでに長い時間がかかった絵もあります。絵っていつ完成するかわからない。それが伝わってきてスリリングなのです。裏返してあったり、切られたり、貼ったり、そんな必死な格闘も最後は楽しい絵になって眼の前にならんでいます。

谷口さんが最近はじめたというブログはこちら

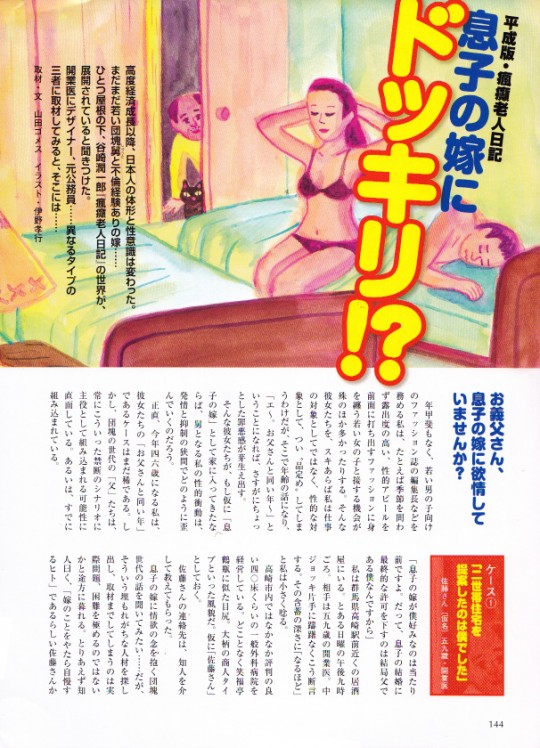

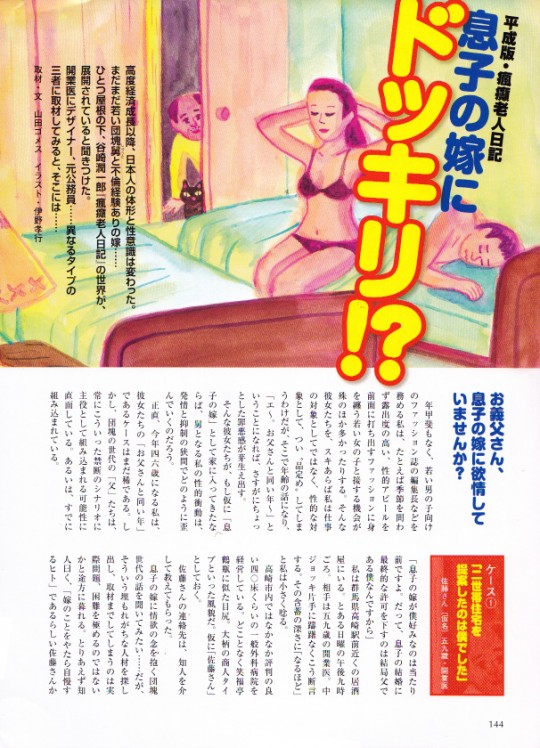

これらは去年の仕事だが、何故かブログにアップするのが後まわしになっていた。深層心理でこういう変な絵ばっかり描いてる人に思われたくない、という気持ちがあるのだろうか。描いたのは「息子の嫁に欲情する親父」と「男に嫌われる男」の絵だし…。二つは「dankaiパンチ」飛鳥新社と「SPA!」扶桑社の特集メインカットです。(何故かこのブログは画像がボケる。絵をクリックすると綺麗な画像となってあらわれますが、誰もそんな手間はかけてくれないでしょうね…。)

こういったイラストレーションは、今は漫画系の人が描くことが多い。漫画系に対して、便宜上僕は絵画系ということにしておこう。絵画系の僕が気をつけていることは二ュアンスだ。ニュアンスを欠いたら、ただの状況説明の絵になってしまう。この場合は水彩の滲んだ感じで、読者の心にジワッと入っていこうとしている。それと「間」が重要だ。「間」が抜けたマヌケな絵にしたい。絵の褒め言葉として「ヌケがいい」と言ったりする。それは構図であったり、対象物が整理されて主題がはっきり浮かび上がっている状態であったり、色々なことを大雑把に評価した言葉であるが、「マヌケ」は「ヌケがいい」に通じるところがある。いかにして「マヌケ」さを画面に出すかを考えていったら、自然と「ヌケのいい」絵に近づいていた経験がある。

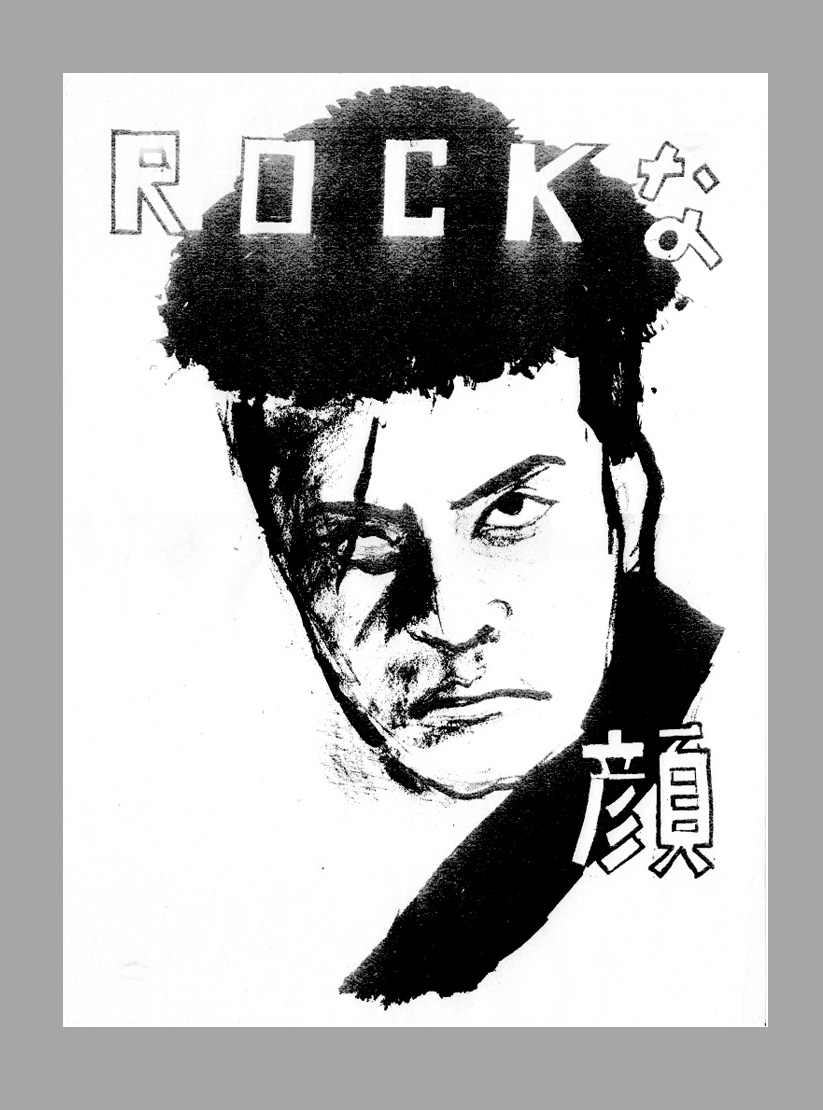

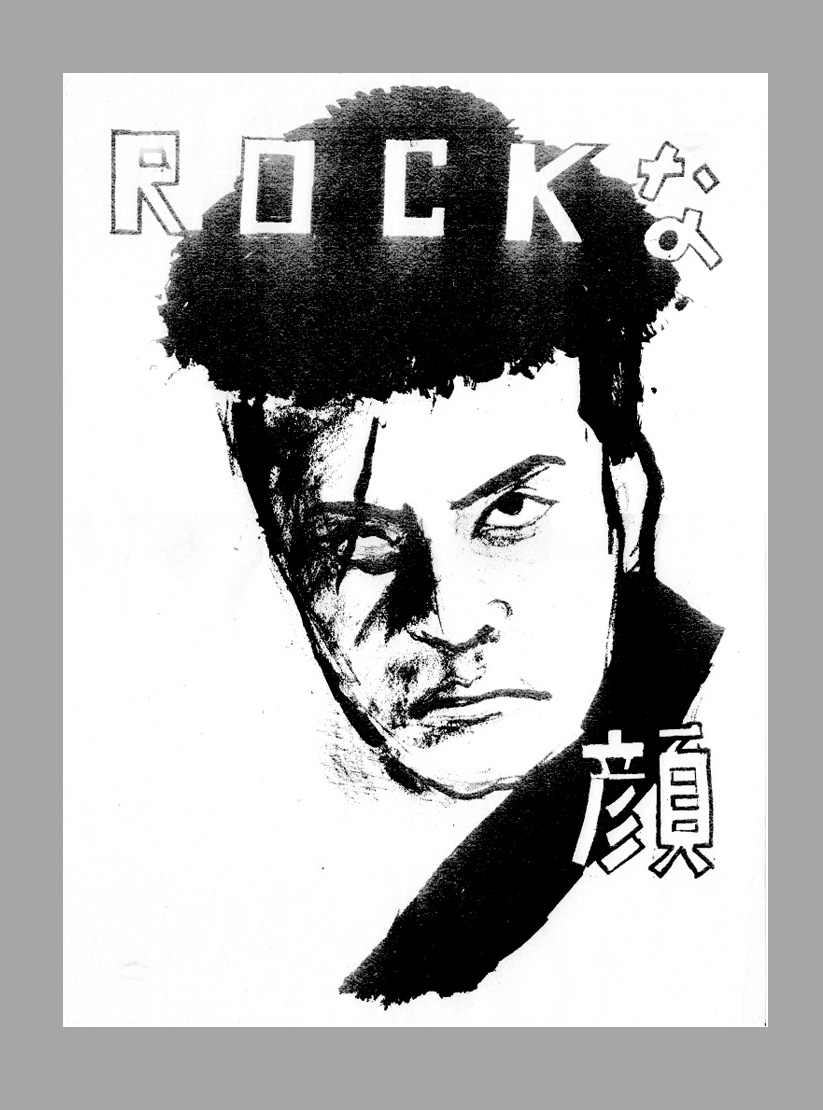

山中貞雄の現存する3本のシャシン「丹下左膳余話・百万両の壺」「人情紙風船」「河内山宗俊」は日本人ならどうしても観ておかなくてはいけない遺産だ。遺産といっても、重苦しさとはほど遠い、さわやかな風を感じるだろう。「丹下左膳余話・百万両の壺」は最高のコメディだが、当時の人は椅子からずり落ちたのではないだろうか。なぜならそれまでの丹下左膳は、おどろおどろしくコワイ怪人だったのに、おもしろいオジサンになっていたのだから。(この作品以降、丹下左膳のキャラクターは山中貞雄の作ったものを踏襲するようになるが、そろそろ怖い丹下左膳でリメイクして欲しい。) 山中貞雄は時代劇しか撮ってないのが不思議に思えるほど作品が現代的だ。当時は京都で時代劇を撮り、東京で現代劇を撮る、というふうに撮影所が別れていた。それが理由らしいのだが、山中貞雄が撮りたかった世界は時代劇だったから、余計に新しさが際立ったのかもしれない。僕が初めて観たのは10年程前、千石にあった「三百人劇場」だった。超満員で上映中にも笑い声が絶えず、最後はみんな拍手をしていた。60年まえに作られた映画なのに、時代背景をまったく考慮しなくてもいい。天才のエネルギーは何ものもさえぎることが出来ない、と実感したのだった。ところで、大河内傳次郎は日本の役者の中でもっともロックな顔をしていると思ったのでこんな絵も描いてみました。

山中貞雄は時代劇しか撮ってないのが不思議に思えるほど作品が現代的だ。当時は京都で時代劇を撮り、東京で現代劇を撮る、というふうに撮影所が別れていた。それが理由らしいのだが、山中貞雄が撮りたかった世界は時代劇だったから、余計に新しさが際立ったのかもしれない。僕が初めて観たのは10年程前、千石にあった「三百人劇場」だった。超満員で上映中にも笑い声が絶えず、最後はみんな拍手をしていた。60年まえに作られた映画なのに、時代背景をまったく考慮しなくてもいい。天才のエネルギーは何ものもさえぎることが出来ない、と実感したのだった。ところで、大河内傳次郎は日本の役者の中でもっともロックな顔をしていると思ったのでこんな絵も描いてみました。

文士シリーズ、今回は「座談会」。「座談会」というのを発明したのは菊池寛である。それはさておき、こんな座談会はもちろん実際あったわけではない。三島由紀夫が窓ガラスに張り付いてこっちを見ている。異様に足の長い石原慎太郎は正座ができなくてシビレがきている…。この絵は去年の「ボクラノ昭和時代」という展覧会に出したもので、僕は「三島由紀夫とその時代」というテーマで臨んだ。

石原慎太郎は「完全な遊戯」というのしか読んだことがないのだが、なんか凄い小説だったなぁ、とずっと心に残っていた。その正体をはっきりさせてなかったのだが、めちゃくちゃ面白くてためになるポッドキャスト「町山智浩のアメリカ映画特電」の第72回『ダークナイト』の巻を聞いたとき、そこで触れられていて、なるほどそういう意図で書かれたものだったのかと腑に落ちた。井伏鱒二は何冊か読んだけどみんなおもしろかった。そのなかでは「多甚古村 」がとくに好きだった。伊藤整は「若い詩人の肖像」や「日本文壇史」、タイトルは忘れたけど「チャタレイ裁判」の記録など、実在の人が登場するものが僕にはとりわけおもしろい。とくに「日本文壇史」は、明治以降の文士達をあたかもついさっき見てきたかのように書いている。全18巻もあるので、伊藤整の芸をたっぷり堪能するには最高の本だ。そろそろ読み直そうかと思っている。今東光はこれまた僕の大好きな映画「悪名」シリーズの原作者である。勝新のシリーズは「座頭市」も「兵隊やくざ」もどれも痛快だが、つい見返したくなるのは「悪名」なのだ。勝新と田宮次郎の演技を見ているだけでうっとりする。勝新演じる朝吉親分は、勝新とちがって酒が全く飲めない。ライスカレーが好きでその食い方もいいんだなぁ。

町山智浩のアメリカ映画特電

映画「悪名」

何年か前に、TVのチャンネルをまわしていると、NHKの中国語会話で手が止まった。なぜかというと、そこに出ていた先生が古畑任三郎のものまねをしながら、教えていたからだ。う〜ん、なんだこれは!しかも、ものまねがウマい。ずっと脳裏に焼き付いていたその先生こそ、今回表紙を描かせてもらった相原茂先生である。これであの人は一体何者なのだ?という疑問も解消されたし、仕事もできて万々歳だ。カバー裏表、付録のCD、章の扉、カットなど10個ぐらい絵を描いた。デザインは鈴木一誌さんと杉山さゆりさん。講談社から発売中です。

この本の中に納められた数あるジョークの中で、僕が一番好きなのはコレ。

男の子がガールフレンドにラブレターを書いた。自分の気持ちを表すために封筒の裏にハートをこれでもかというほどたくさん描き並べ、それを矢で射抜くイラストを仕上げた。やがて返事がきた。彼女はこう聞いてきた。

「封筒の裏に描いてあるシシカバブはなんですか?」

ひとつのスタイルを貫く人、いくつものスタイルを探る人、どちらが絵に対して真面目であるかはいちがいに言えない。もちろん、僕は後者のタイプである。理由は大きく二つあって、一つはスタイルを崩して描くと凄くヘタクソな絵になってしまう。スタイルは勝利の方程式だが、それ以外の方法では絵が描けないとなると、一体、自分は絵がわかっていたのだろうか?いい気になってたんじゃないだろうか?と自分の才能にまで疑わしくなる。それで他の道も行かなければならないと思う。

もう一つは、自分で描ける絵やその世界は、限られている。でも自分が好きな絵というのはもっと幅広い。そこから刺激を受けたら、自分もああいう風に描いてみたいと思うのは当然だからやってみる。それでスタイルが増えていくわけだ。

「器用貧乏」とは自分から最も遠い言葉だと思ってるが、そう言われたこともある。でも絶対違うから!