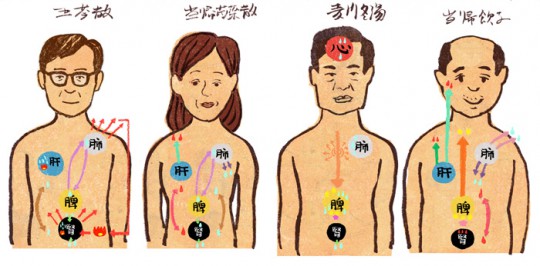

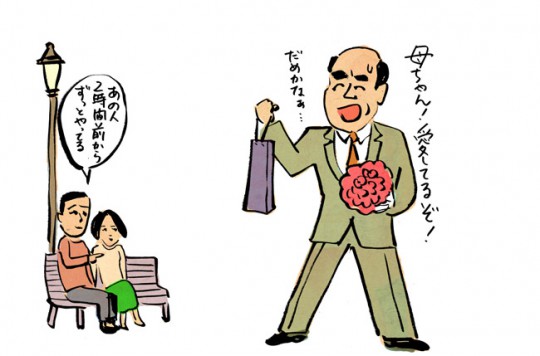

「ワイノット?」というワインのムックで絵を描きました。プレゼントワインのチョイスについて、東西凄腕酒販店はどのようなワインをおすすめするのでしょう。ただプレゼントするわけではありません。ややこしい人間関係がその壁になっているのです。つまりワインでもって解決する方法です。 取引先をめちゃくちゃに怒らせてしまいました。なんとか気を静めてもらえるワインをお届けしたいのですが…。

取引先をめちゃくちゃに怒らせてしまいました。なんとか気を静めてもらえるワインをお届けしたいのですが…。

一人暮らしの彼女の家を初訪問します。下心を上手に隠してくれるワインを教えてください。

一人暮らしの彼女の家を初訪問します。下心を上手に隠してくれるワインを教えてください。

今度の日曜日、上司宅に我々部下が集まります。ワイン好きの奥さんの点数を稼げるワイン、ありませんか。

今度の日曜日、上司宅に我々部下が集まります。ワイン好きの奥さんの点数を稼げるワイン、ありませんか。

1年前に別れた彼女が、今度、結婚します。お祝いにワインを贈りたいんですが…(涙)

1年前に別れた彼女が、今度、結婚します。お祝いにワインを贈りたいんですが…(涙)

1本3000円以下縛りで持ち寄りパーティーをします。みんなを出し抜ける、うまい勝ちワインを選んで下さい!

1本3000円以下縛りで持ち寄りパーティーをします。みんなを出し抜ける、うまい勝ちワインを選んで下さい!

ブルゴーニュのグランクリュしか飲まないと豪語する方。そんな彼の定年退職祝いに、あえての冷涼ワインを贈りたいのですが。

ブルゴーニュのグランクリュしか飲まないと豪語する方。そんな彼の定年退職祝いに、あえての冷涼ワインを贈りたいのですが。

彼氏にふられて3日目の女友達を慰めたいのです。どのワインをプレゼントしたら、いいのでしょうか。

彼氏にふられて3日目の女友達を慰めたいのです。どのワインをプレゼントしたら、いいのでしょうか。

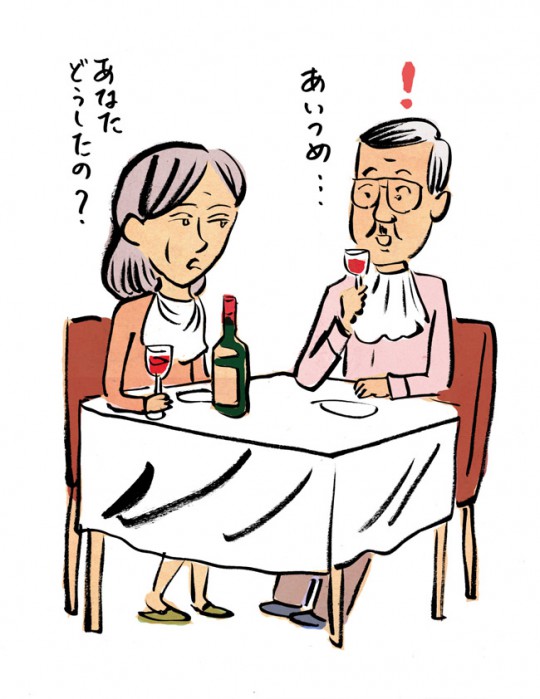

結婚記念日一週間前に、浮気がばれたっぽい夫です。明日が記念日なんですが、どんなワインを妻に持って帰ればいいですかね…。

結婚記念日一週間前に、浮気がばれたっぽい夫です。明日が記念日なんですが、どんなワインを妻に持って帰ればいいですかね…。

はい、というわけでいつものごとくクダラナイ絵を描きました。ちなみにお酒は毎日飲んでいますが、お酒がおいしいとたくさん飲んでしまうので、普段飲むものはあまりおいしくない方が健康のためにはよいです。ビールもワインも日本酒もウイスキーも焼酎もへだてなく好きなのですが、居酒屋では結局最後はウーロンハイを飲んでることが多いです。あきないですね〜ウーロンハイは。

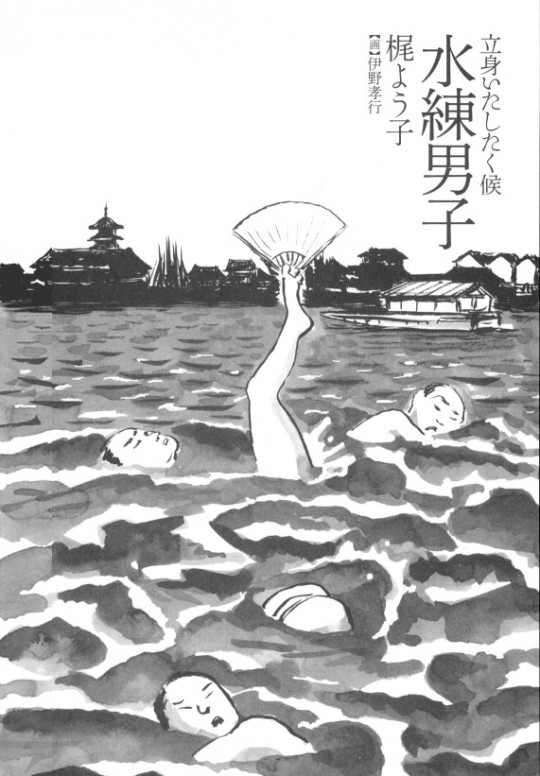

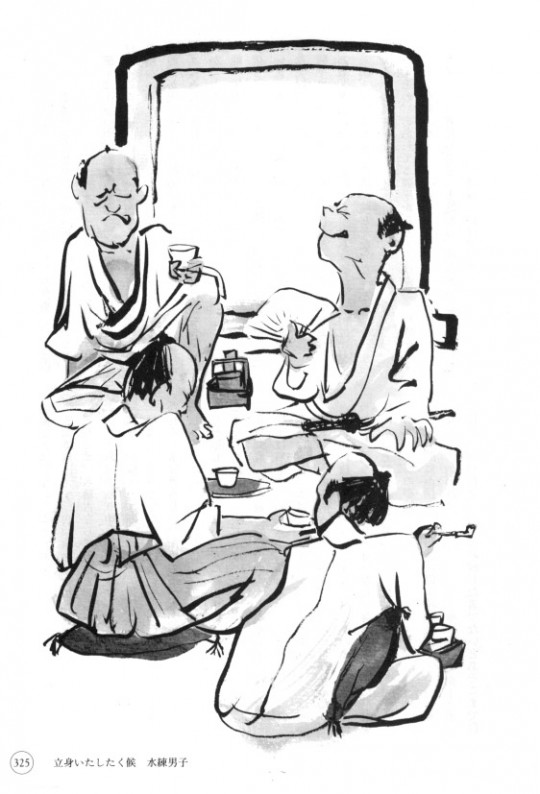

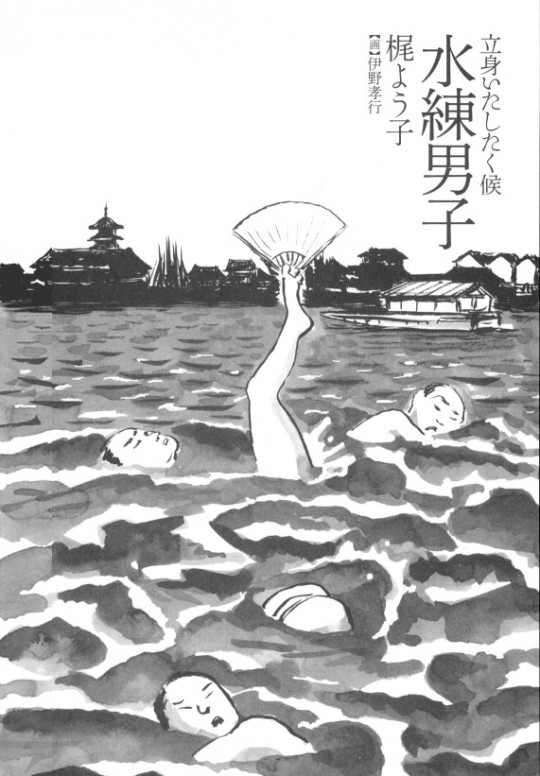

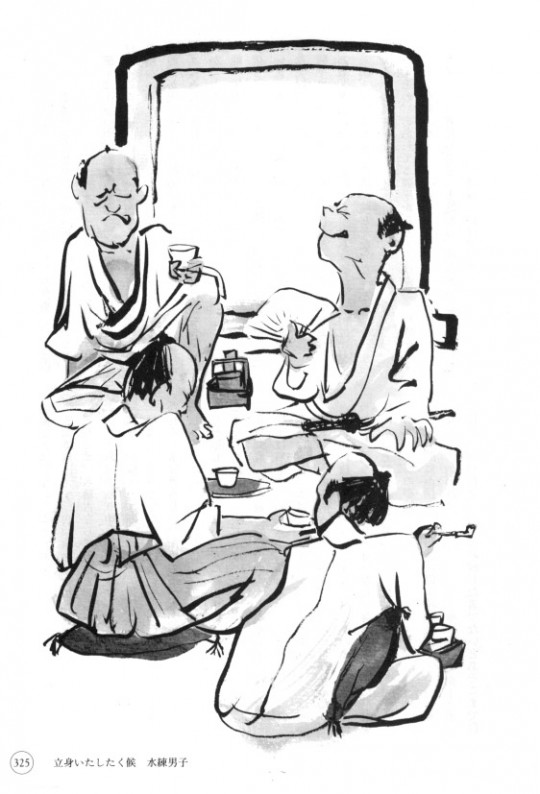

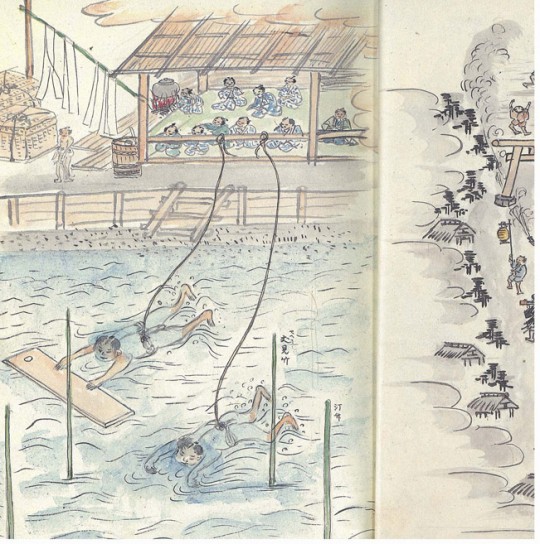

小説現代で連載中、梶よう子さんの「立身いたしたく候」前回は「坊主愛」でお江戸のボーイズラブな世界を展開したかと思いきや、今回は「水練男子」でお江戸のウォーターボーイズです。こんな時代小説ありません。おもしろいです。ボーイズものはこれからも続くのか?(「ボーイズもの」といえば、あきれたぼういず、宮川左近ショーや玉川カルテットなどの演芸をさすが、僕はこのボーイズものが子供の頃から大好物。まったくの余談です。)

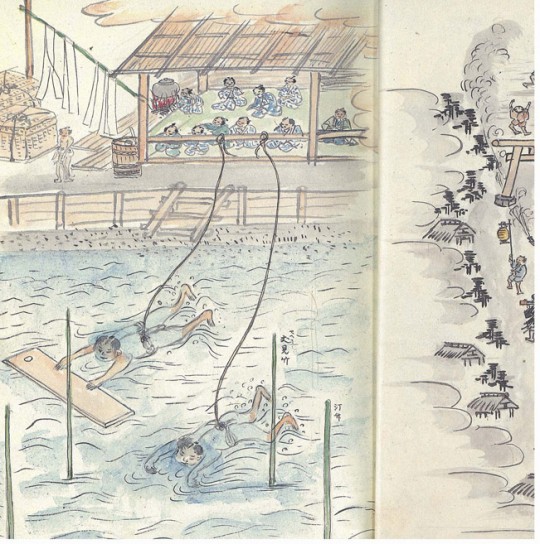

2枚目のはすこし筆が走りすぎている。注意せねば…。江戸時代は隅田川で水練をしていたそうで、このような資料も残っている。編集者Tさんからもらった画像資料。板をビーチボード変わりに使ってますね。

2枚目のはすこし筆が走りすぎている。注意せねば…。江戸時代は隅田川で水練をしていたそうで、このような資料も残っている。編集者Tさんからもらった画像資料。板をビーチボード変わりに使ってますね。

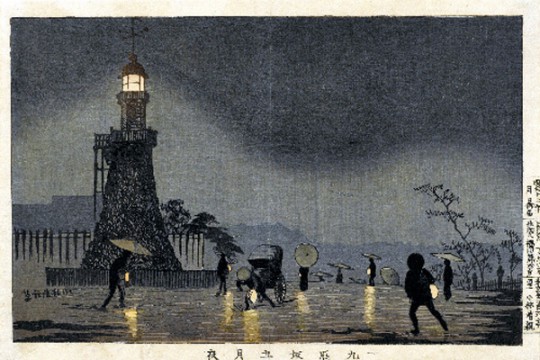

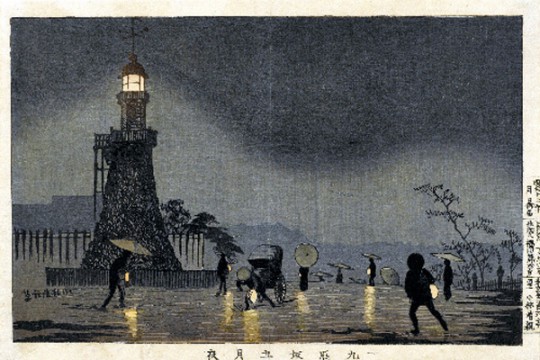

双葉文庫の書き下ろし時代小説、七海壮太郎さんの「引越し侍 内藤三左」の第三巻「情斬りの辻」のカバーを描きました。夜の雨のシーンがあったので、カバーの絵にしようと思いました。ずっと前から、夜の雨の絵を描くのなら、小林清親の「九段坂五月夜」のような感じで描けたらいいな〜という願望がありました。なので試してみた次第です。 下にあるのが小林清親「九段坂五月夜」です。「光線画」と呼ばれる小林清親の浮世絵は、当時の人はどのような感想を持ったのでしょうか。光と影によって描き出される絵はそれまでにはない斬新なものであったはず。それでいて郷愁にあふれている。この郷愁というのは当時の人も感じたものなのだろうか。今の時代の僕などからすれば「あぁ、これぞ日本の風景」と思い、光線画を見ながらかつてあったお江戸(正確に言うと絵は明治時代だが)のことを想像するときほど楽しいことはありません。旧幕時代の名残をしのぶ岡本綺堂の随筆の表紙などにはピッタリきます。

下にあるのが小林清親「九段坂五月夜」です。「光線画」と呼ばれる小林清親の浮世絵は、当時の人はどのような感想を持ったのでしょうか。光と影によって描き出される絵はそれまでにはない斬新なものであったはず。それでいて郷愁にあふれている。この郷愁というのは当時の人も感じたものなのだろうか。今の時代の僕などからすれば「あぁ、これぞ日本の風景」と思い、光線画を見ながらかつてあったお江戸(正確に言うと絵は明治時代だが)のことを想像するときほど楽しいことはありません。旧幕時代の名残をしのぶ岡本綺堂の随筆の表紙などにはピッタリきます。

清親の絵はそれまでの浮世絵が持っていたデフォルメも様式美もやめていて、西洋の感覚も入っているわけで、その点でいうと歌川広重の「名所江戸百景」の方がモロにお江戸なわけですが、それを見ても僕の心からは江戸時代にたいする郷愁はとくに出てこないのです。ということはやっぱり小林清親はすでに郷愁をこめて描いているちゅーことですね。

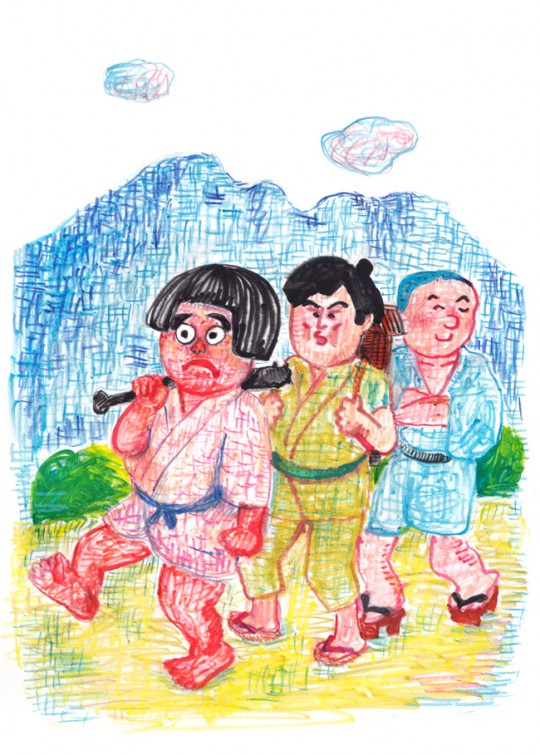

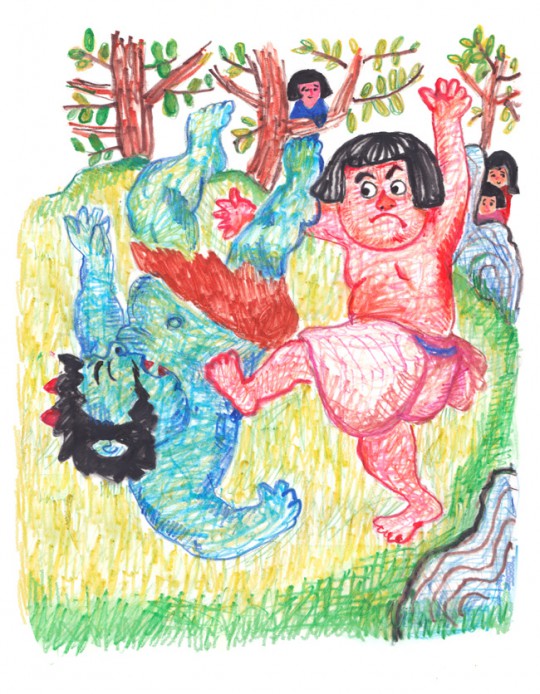

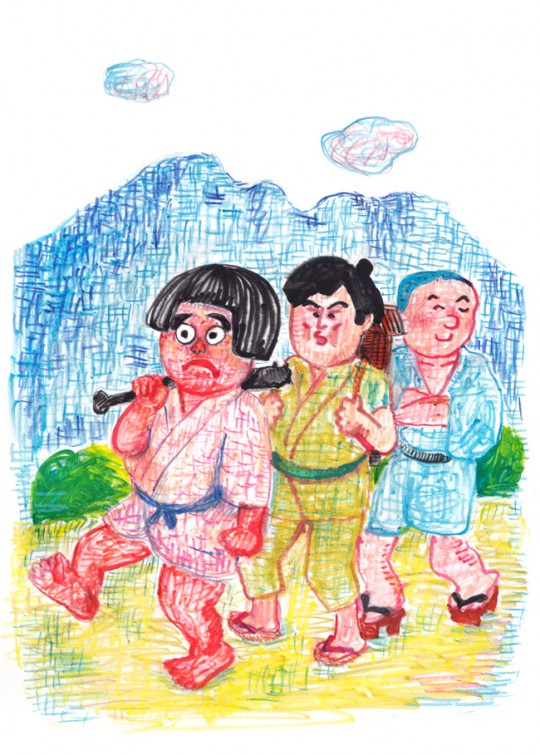

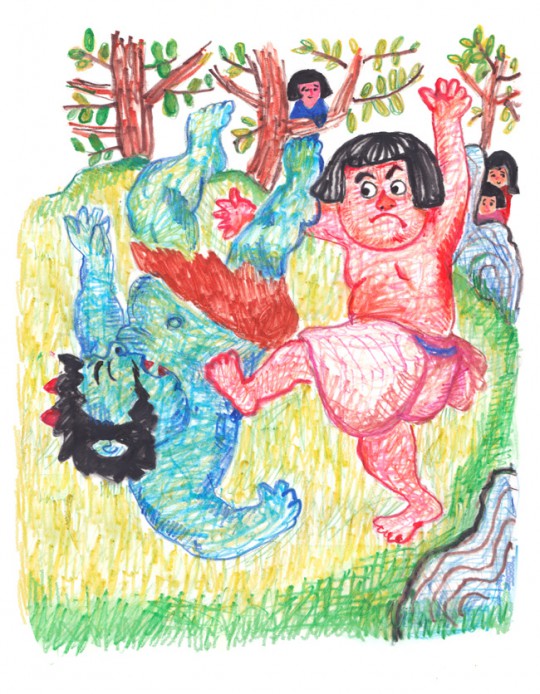

今週も先週とおなじオムニバス形式の絵本から。「こんび太郎」のおはなしです。こんび太郎は、「垢太郎」とか「ちから太郎」とかいう名前でも知られている。「こんび」とは垢のことらしい。長年風呂に入ってないズボラな爺さんと婆さんが自分たちのたまりたまった垢で人形を作ったら、その人形が命をもち、どんどん大きくなってどえらい怪力の少年となり、御堂っこ太郎と石っこ太郎を家来にし、長者の娘を奪いにきた鬼を退治するというものである。このはなしを子供の時はじめて読んで、汚いから二度と読みたくない、と思ったが、今では好きな昔話のひとつだ。水彩色エンピツという画材をいまいち使いこなせてなかったが、垢の気分を出そうと、ここぞと思って使ってみた。

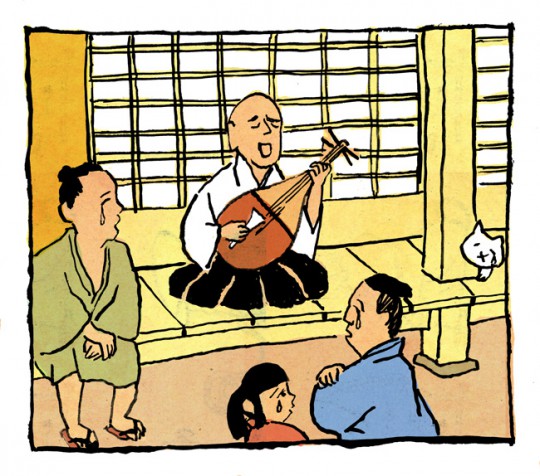

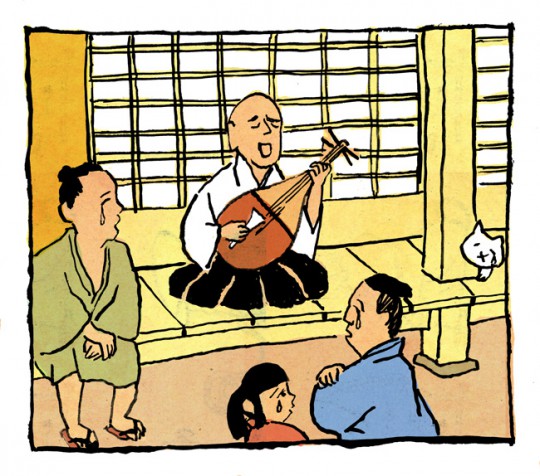

主婦の友社からでている「未来へむかう心が育つおはなし」という絵本のオムニバス?のような本でした仕事です。「耳なし芳一」のおはなし。

ま、はなしは有名なのでなんとなくわかりますね?ということで省略。

ま、はなしは有名なのでなんとなくわかりますね?ということで省略。

そしてはなしはかわりますが、僕は錦糸町の「河内音頭」に以前は何度か通っていたのですが、今年は久々に行ってきました。河内音頭は昔から好きで、今年は「カワチモンド」というCDも手に入れたのでよく聞いてました。河内音頭についてはいずれ書こうと思ってましたが、森英二郎さんのブログを見たら森さんも行かれてたみたいです。錦糸町で河内音頭!

しかし、森さんのブログはなんてなごむのだろう…。

取引先をめちゃくちゃに怒らせてしまいました。なんとか気を静めてもらえるワインをお届けしたいのですが…。

取引先をめちゃくちゃに怒らせてしまいました。なんとか気を静めてもらえるワインをお届けしたいのですが…。 一人暮らしの彼女の家を初訪問します。下心を上手に隠してくれるワインを教えてください。

一人暮らしの彼女の家を初訪問します。下心を上手に隠してくれるワインを教えてください。 今度の日曜日、上司宅に我々部下が集まります。ワイン好きの奥さんの点数を稼げるワイン、ありませんか。

今度の日曜日、上司宅に我々部下が集まります。ワイン好きの奥さんの点数を稼げるワイン、ありませんか。 1年前に別れた彼女が、今度、結婚します。お祝いにワインを贈りたいんですが…(涙)

1年前に別れた彼女が、今度、結婚します。お祝いにワインを贈りたいんですが…(涙) 1本3000円以下縛りで持ち寄りパーティーをします。みんなを出し抜ける、うまい勝ちワインを選んで下さい!

1本3000円以下縛りで持ち寄りパーティーをします。みんなを出し抜ける、うまい勝ちワインを選んで下さい! ブルゴーニュのグランクリュしか飲まないと豪語する方。そんな彼の定年退職祝いに、あえての冷涼ワインを贈りたいのですが。

ブルゴーニュのグランクリュしか飲まないと豪語する方。そんな彼の定年退職祝いに、あえての冷涼ワインを贈りたいのですが。 彼氏にふられて3日目の女友達を慰めたいのです。どのワインをプレゼントしたら、いいのでしょうか。

彼氏にふられて3日目の女友達を慰めたいのです。どのワインをプレゼントしたら、いいのでしょうか。 結婚記念日一週間前に、浮気がばれたっぽい夫です。明日が記念日なんですが、どんなワインを妻に持って帰ればいいですかね…。

結婚記念日一週間前に、浮気がばれたっぽい夫です。明日が記念日なんですが、どんなワインを妻に持って帰ればいいですかね…。