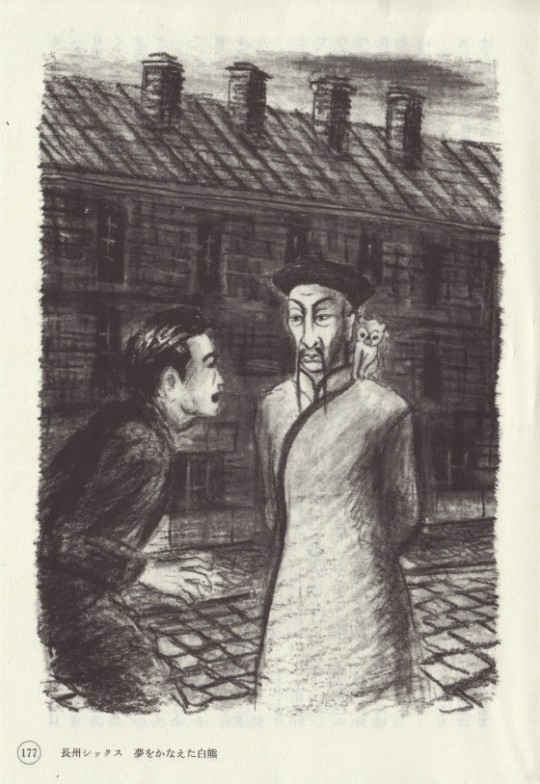

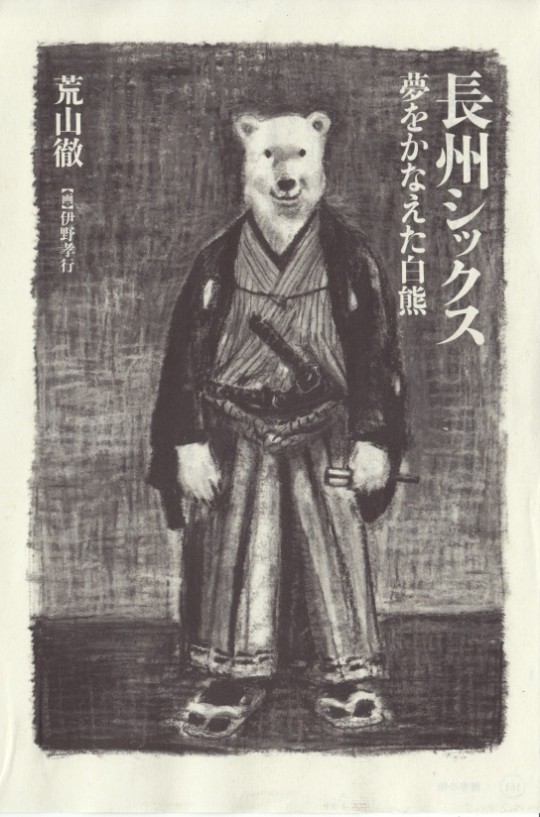

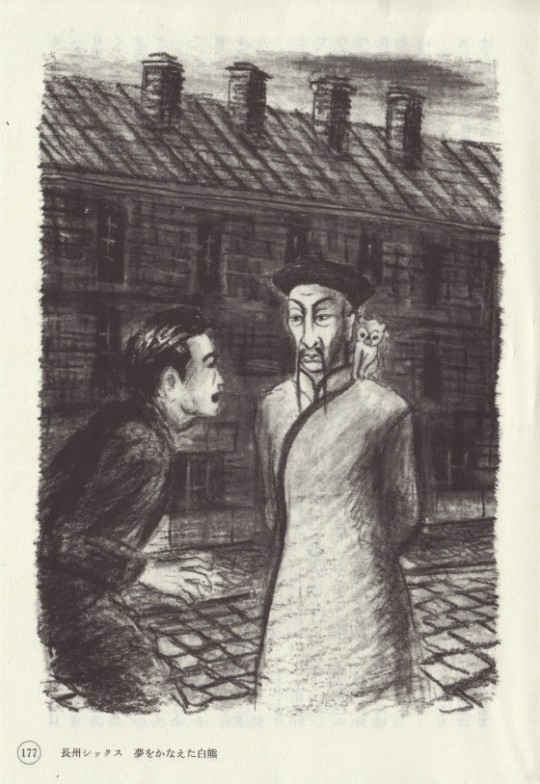

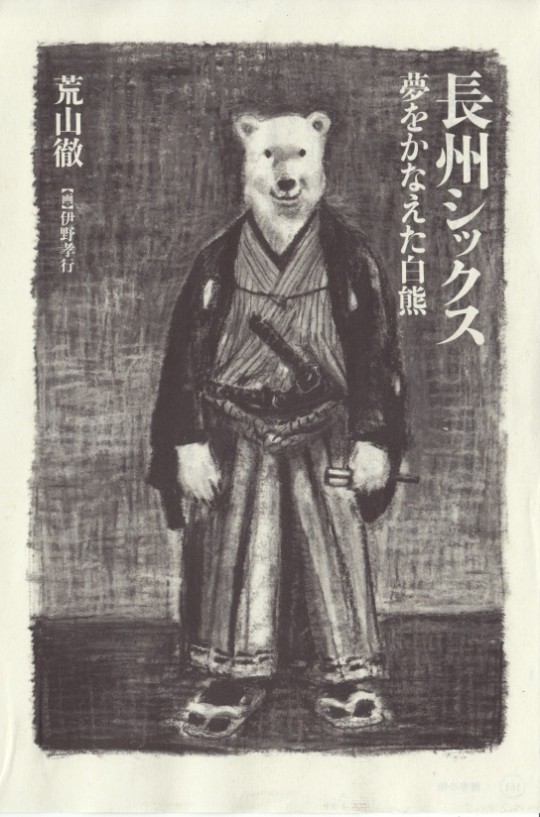

「小説現代」で読み切りの短編小説に挿し絵を描きました。荒山徹さんの「長州シックス 夢をかなえた白熊」です。長州シックスとは、幕末期に長州藩からロンドンに留学した、井上聞多、遠藤謹助、山尾庸三、伊藤俊輔、野村弥吉の長州五傑(長州ファイブ)に実はもうひとりいた、という設定であります。それがシロクマさん?……扉絵は読者を小説に誘い込む役目、一体どんな話なの!?と思わせることも仕事です。ちなみにシロクマを描いて欲しいというのは荒山さんからのリクエストでした。 荒山徹さんの小説ははじめて読んだのですがとてもおもしろかったです。フー・マンチューという中国人の怪人がでて来るのですが、このフー・マンチューも調べてみるとイギリスの作家サックス・ローマーという人が創造した架空の悪人のようです。こうした物語の作りかたや遊びに山田風太郎を思い出し、がぜん、楽しく読みました。昔の探偵小説の挿し絵のような絵にしたいなぁと思い、ふだんはあまりつかわないオイルパステルなんぞを使ってみました。小説によってこちらの絵も変化をうける、これもまた挿し絵の楽しいところです。

荒山徹さんの小説ははじめて読んだのですがとてもおもしろかったです。フー・マンチューという中国人の怪人がでて来るのですが、このフー・マンチューも調べてみるとイギリスの作家サックス・ローマーという人が創造した架空の悪人のようです。こうした物語の作りかたや遊びに山田風太郎を思い出し、がぜん、楽しく読みました。昔の探偵小説の挿し絵のような絵にしたいなぁと思い、ふだんはあまりつかわないオイルパステルなんぞを使ってみました。小説によってこちらの絵も変化をうける、これもまた挿し絵の楽しいところです。

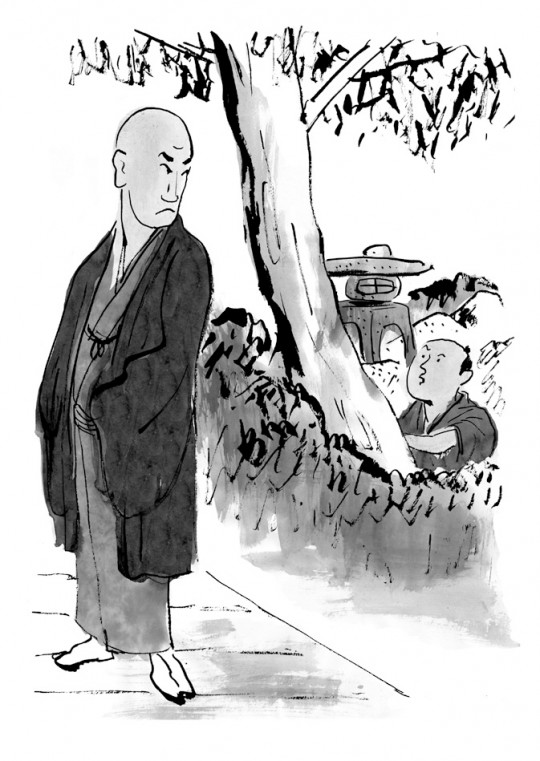

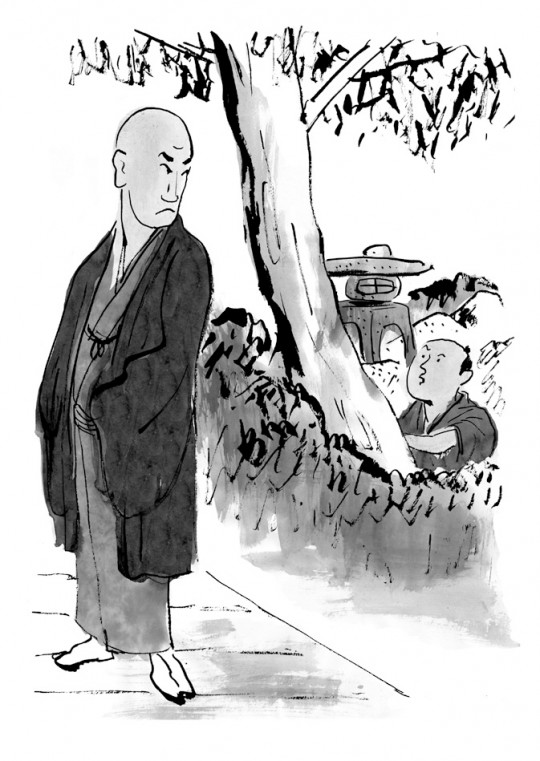

先週はお盆休みということでブログの更新もさぼりました。お正月とお盆以外は毎週火曜に地味に更新しています。そんなブログですがどうぞよろしく……。さて、小説現代で連載中の梶よう子さんの「立身いたしたく候」の第2回はなんと「坊主愛」。そして、ミミズが重要な役割を担います。男同士でミミズ…なにやらイケナイ展開になりそうですが、この小説は武士の就職活動物語です。挿し絵を描く小説がおもしろい、こんな楽しいことはありません。また、こんなむずかしいこともありません。みんなが言うことですがやっぱり挿し絵ってむずかしいです。

話はかわりますが、昨日8月20日から銀座のリクルートのG8で恒例のTISの展覧会をやってます。今年は「絵に描いた座右の銘」です。今年からわたしはG8委員というものをやっていまして、昨日はオープニングレセプションの司会進行役!をやるハメになりました。もともと滑舌が悪い上に声がこもっていて聞こえにくいのに、司会だなんて…。家で練習していったのにそのかいもなく、たどたどしい司会ぶりだったようです。そのおかげではじめて和田誠さんのほうから声をかけていただきました。「人前でしゃべるってのはたいへんなことだよね。」と。同様に安西水丸理事長をはじめいろいろな方からなぐさめとはげましのお声をかけていただき、どんだけ初々しい司会者やねん!と自分にツッコミをいれていた一夜でした。

話はかわりますが、昨日8月20日から銀座のリクルートのG8で恒例のTISの展覧会をやってます。今年は「絵に描いた座右の銘」です。今年からわたしはG8委員というものをやっていまして、昨日はオープニングレセプションの司会進行役!をやるハメになりました。もともと滑舌が悪い上に声がこもっていて聞こえにくいのに、司会だなんて…。家で練習していったのにそのかいもなく、たどたどしい司会ぶりだったようです。そのおかげではじめて和田誠さんのほうから声をかけていただきました。「人前でしゃべるってのはたいへんなことだよね。」と。同様に安西水丸理事長をはじめいろいろな方からなぐさめとはげましのお声をかけていただき、どんだけ初々しい司会者やねん!と自分にツッコミをいれていた一夜でした。

8月28日(火)に呉智英さんと南伸坊さんのトークショーがあります。無料です!みなさん聞きに来て下さい。予約が必要ですのでこちらへお電話してくださいね〜。

トークショー予約受付中!ここをクリック!

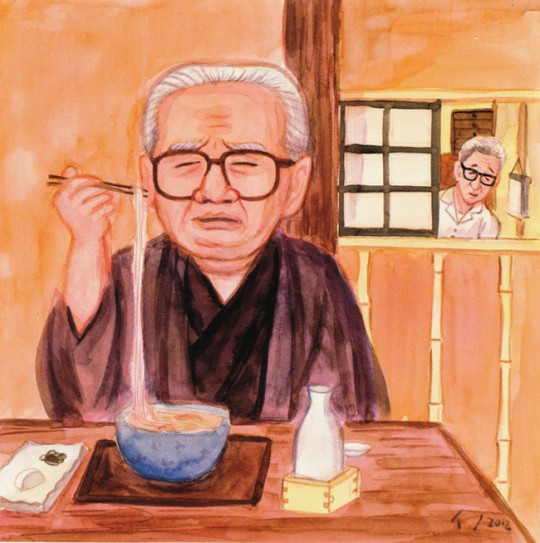

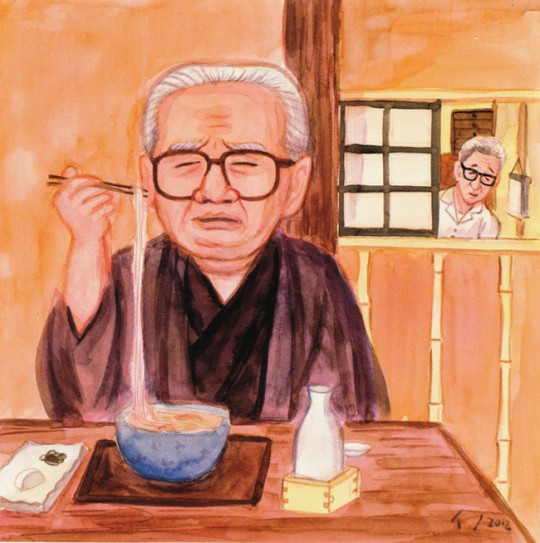

「たばこと塩の博物館」で先月開催されていたTISの展覧会「わたしの句読点2・食いろいろ」に出品した作品です。食にまつわる絵を描くということで、わたしは池波正太郎を描きました。 タイトルは『食卓の情景』絵に添えた一文にはこう書きました。

タイトルは『食卓の情景』絵に添えた一文にはこう書きました。

テーマを聞いたときから、これと決めていた。池波正太郎さんの食べものと人生を絡ませたエッセイは

「なんど読んでも飽きない。」

のである。

とくに「食卓の情景」は十回は読んだだろう。池波さんの本を読んだあとは、かならず

「ちゃんと、生きよう…。」

と思うのだ。そして生きるためには食わねばならぬのである。

ーとまぁ、池波さんの文体の真似をしてみたのですが、ヘタクソでお恥ずかしいです。後ろで覗いている人は誰ですか?とよく質問をうけましたが(今まで、有名人が有名人をのぞいている絵をよく描いてましたので)あの人はただのそば屋の主人です。

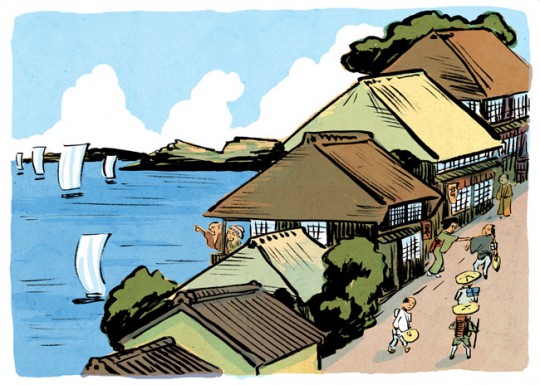

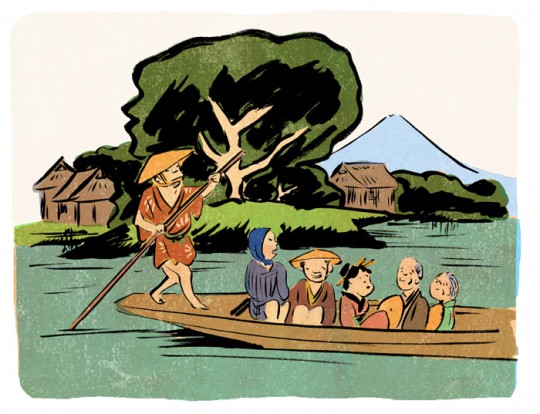

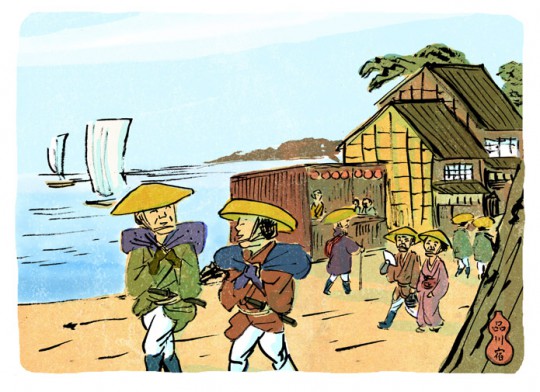

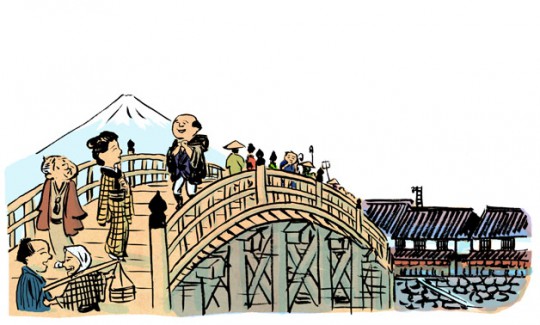

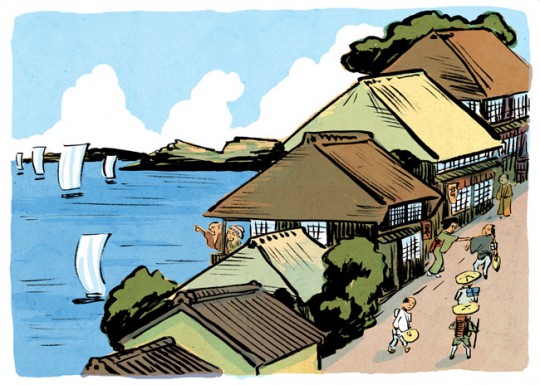

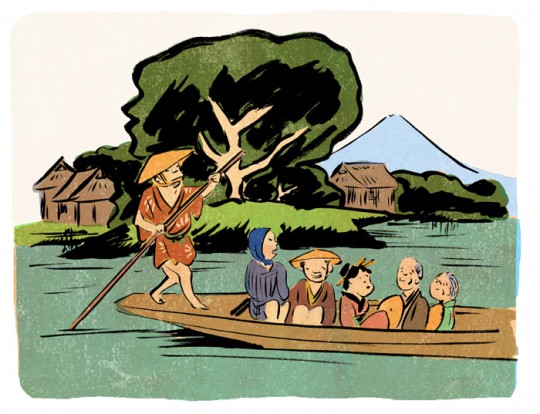

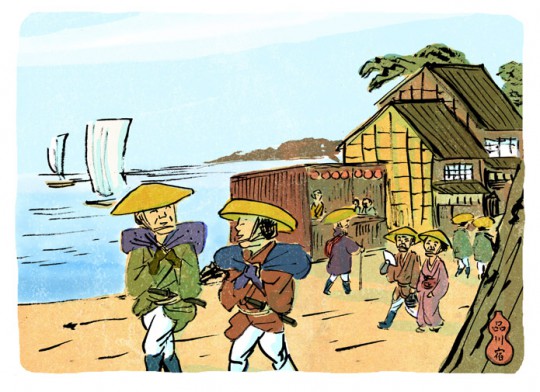

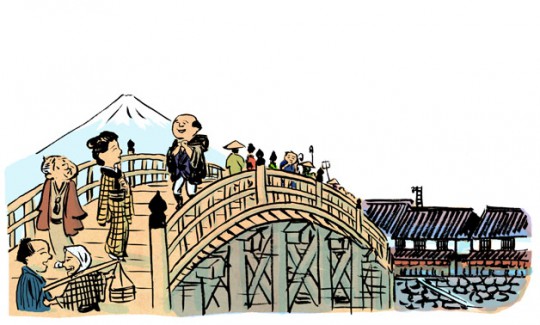

「日本薬師堂」で商品を買うリピーターのお客さんには毎月挨拶状が届きます。絵はがきになっておりまして、東海道五十三次を日本橋から京都まで老夫婦が旅をしてまいります。旅人の装束として杖がありますが、このおじいさんとおばあさんは杖も必要ないくらい元気です。きっと日本薬師堂のグルコサミンを飲んでいるからかしら。今はまだ「神奈川宿」のあたり。絵は上から順に「神奈川宿」「川崎宿」「品川宿」「日本橋」。

先日、7月19日、東京地方裁判所に生まれてはじめて行ってきた。大相撲の八百長事件で、ずさんな調査のみ、確固たる証拠も何もないまま、一方的にクビを言い渡された内モンゴル出身の力士、蒼国来栄吉関の公判を見るためである。蒼国来関は身の潔白を証明するために、内モンゴル人の平均年収の200年分にも相当する退職金を辞退し、もう一度土俵に上がりたいの一心でうったえているのである。

わたしは、好角家(朝の序の口の取り組みから相撲を観に行くような人でないと好角家とは言えないかな…)を名乗れるほどではないが、相撲は大好きだ。このあいだ坪内祐三さんの「大相撲新世紀」という本を読んで、久々にまた本腰を入れて相撲を観てみたくなった(そのためには地上波しかうつらないTVはなんとかしなくてはいけないが…)。本の中にも「私も蒼国来を支援する」という文章があり、この裁判のことを思い出した。自分や世間はもう忘れているが、まだ蒼国来の闘いは続いているのだ。

以前からおつきあいのある「日本語教育ジャーナル」で最近も仕事をしたのだが、担当編集者のAさんが実は蒼国来の土俵復帰を勝手に応援する「勝手連」のメンバーであり、M編集長も以前蒼国来にインタビューしたことがあり、傍聴も何回か行っているとのことであった。「ごいっしょにどうですか?」と誘われて、今回、傍聴席の人となった次第である。ちなみに「日本語教育ジャーナル」は日本語を学ぶための雑誌であるが相撲部屋が日本語教育に抜群の環境であることは皆さんも周知の通り。蒼国来関もとても日本語が上手い。

カムバック蒼国来!「勝手連」のサイトはこちらです(click!)

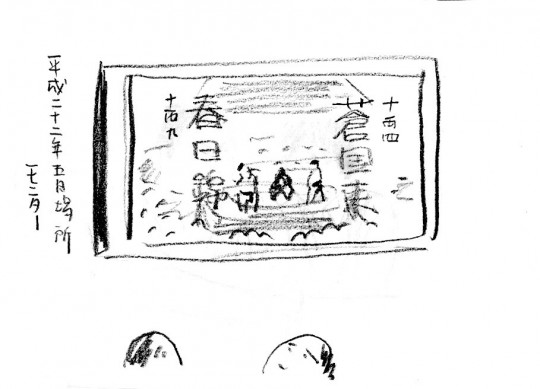

さて、裁判は写真、録音は禁止だがスケッチは自由。わたしも「勝手」にスケッチしてきた。 蒼い国から来た力士の名の通りとても綺麗な青色の着物の蒼国来関。これは開廷前の様子。厳粛な裁判の場だが、「おすもうさん」がいると祝祭的な雰囲気を勝手に感じてしまう。やっぱおすもうさんは「まれびと」なのかも。蒼国来関は外国人だけどそんな雰囲気もありつつかっこよい。

蒼い国から来た力士の名の通りとても綺麗な青色の着物の蒼国来関。これは開廷前の様子。厳粛な裁判の場だが、「おすもうさん」がいると祝祭的な雰囲気を勝手に感じてしまう。やっぱおすもうさんは「まれびと」なのかも。蒼国来関は外国人だけどそんな雰囲気もありつつかっこよい。 壁には2つの大型モニターが設置されていた。春日錦(八百長の中心的力士)との取組をくわしく検証するためにビデオが流された。

壁には2つの大型モニターが設置されていた。春日錦(八百長の中心的力士)との取組をくわしく検証するためにビデオが流された。 取組のビデオを見つめる裁判官たち。

取組のビデオを見つめる裁判官たち。 なんだか蒼国来関がきつく問いつめられているようにも見えるが、この人は蒼国来の代理人の弁護士で、質問に蒼国来関が答える形で証言をしているところ。聞いていて最後は胸が熱くなった。

なんだか蒼国来関がきつく問いつめられているようにも見えるが、この人は蒼国来の代理人の弁護士で、質問に蒼国来関が答える形で証言をしているところ。聞いていて最後は胸が熱くなった。 こちらは相撲協会の代理人。反対尋問の時に用意していた質問(取組内容について)があまりにトンチンカンで傍聴席からは何度も失笑が起きていた。なぜなら傍聴席にいる人の多くは熱心な相撲ファンなのだ。好角家たちである。好角家たちはクサい(八百長らしき)取組を見抜くほどの見巧者でもある。この日は最終弁論のはずだったが、10月にもう一度やることになった。行く末を見守りたい。

こちらは相撲協会の代理人。反対尋問の時に用意していた質問(取組内容について)があまりにトンチンカンで傍聴席からは何度も失笑が起きていた。なぜなら傍聴席にいる人の多くは熱心な相撲ファンなのだ。好角家たちである。好角家たちはクサい(八百長らしき)取組を見抜くほどの見巧者でもある。この日は最終弁論のはずだったが、10月にもう一度やることになった。行く末を見守りたい。

ところで…蒼国来裁判の前に時間があったので他の法廷ものぞいてみた。一件、マヌケな性犯罪者の裁判があったが、内容が、まるであのさすらいの裁判傍聴人、阿曽山大噴火氏のレポートを聞いているようでおかしかったのだが、なんととなりの列には阿曽山大噴火氏ご本人がいたので、おもわずスケッチしてしまった。

荒山徹さんの小説ははじめて読んだのですがとてもおもしろかったです。フー・マンチューという中国人の怪人がでて来るのですが、このフー・マンチューも調べてみるとイギリスの作家サックス・ローマーという人が創造した架空の悪人のようです。こうした物語の作りかたや遊びに山田風太郎を思い出し、がぜん、楽しく読みました。昔の探偵小説の挿し絵のような絵にしたいなぁと思い、ふだんはあまりつかわないオイルパステルなんぞを使ってみました。小説によってこちらの絵も変化をうける、これもまた挿し絵の楽しいところです。

荒山徹さんの小説ははじめて読んだのですがとてもおもしろかったです。フー・マンチューという中国人の怪人がでて来るのですが、このフー・マンチューも調べてみるとイギリスの作家サックス・ローマーという人が創造した架空の悪人のようです。こうした物語の作りかたや遊びに山田風太郎を思い出し、がぜん、楽しく読みました。昔の探偵小説の挿し絵のような絵にしたいなぁと思い、ふだんはあまりつかわないオイルパステルなんぞを使ってみました。小説によってこちらの絵も変化をうける、これもまた挿し絵の楽しいところです。