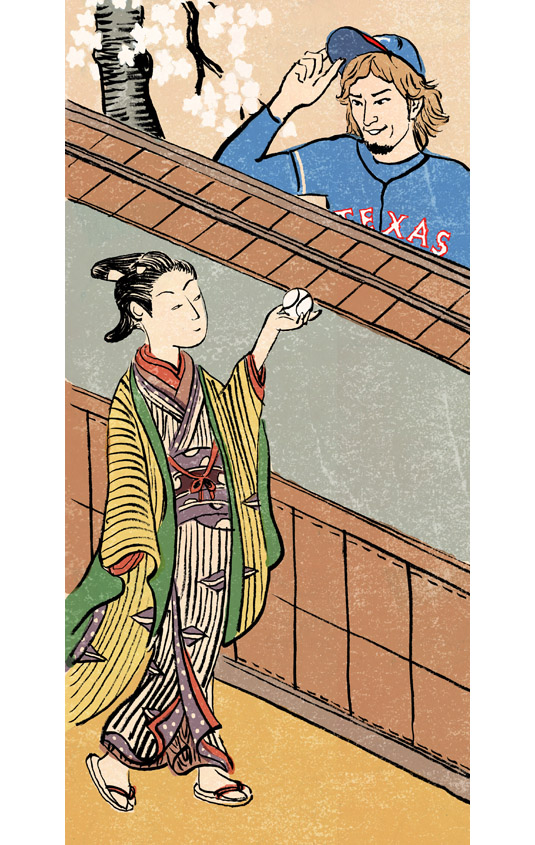

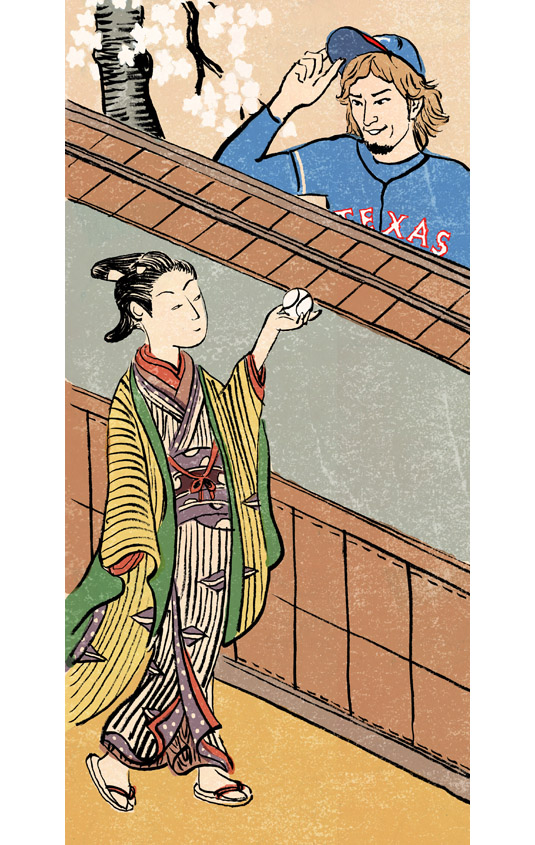

「Number」でお仕事中です。読者のページ兼編集後記の「言わせろ!ナンバー」というコーナーに4回連続で絵を描いてます。その号の特集にふれていれば、なにを描いてもOKという、自由度のたかい仕事ですが、やはりひと目みてわかるような絵にしたい。一回目はダルビッシュ特集だったのでこういうイラストレーションにしました。 「すいませ〜ん、ボールとってくださ〜い」の図。鈴木春信の絵をもとに。「Number」はイラストレーションを大事に扱ってくれるいい雑誌で、前から仕事をしてみたいと思っていましたが、売り込みにも行ってませんでした。なぜなら、私はスポーツに疎いからです。例外的に相撲にはくわしいのですが、あれはスポーツではないという人もいるし、「Number」でも相撲の特集はめったにありません。売り込みに行って、スポーツの雑談にでもなったらどうしよう?という不安があったからです。でもラッキーなことに向こうから仕事が来たからね♡ 2回目は欧州サッカーが特集でしたので、こんな絵を。

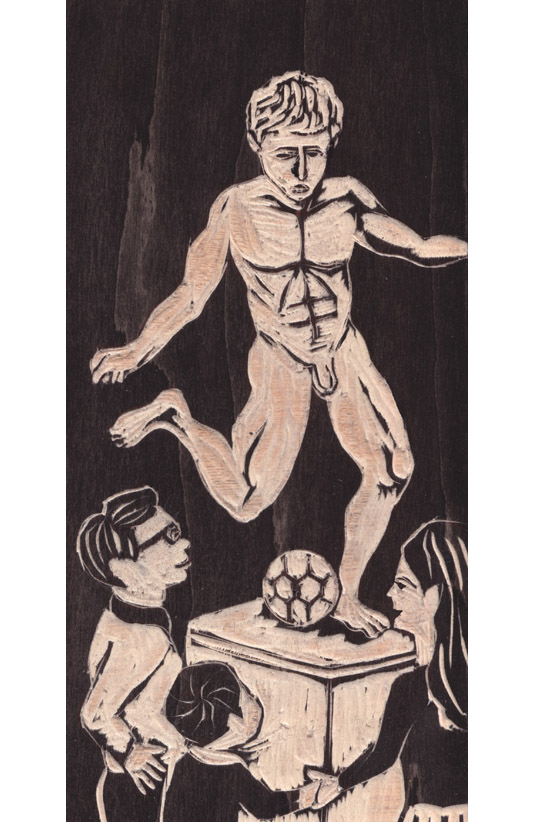

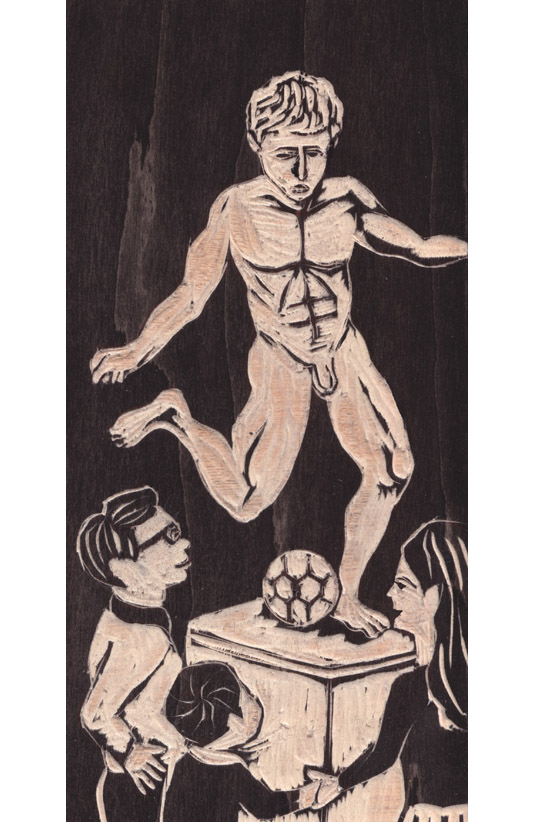

「すいませ〜ん、ボールとってくださ〜い」の図。鈴木春信の絵をもとに。「Number」はイラストレーションを大事に扱ってくれるいい雑誌で、前から仕事をしてみたいと思っていましたが、売り込みにも行ってませんでした。なぜなら、私はスポーツに疎いからです。例外的に相撲にはくわしいのですが、あれはスポーツではないという人もいるし、「Number」でも相撲の特集はめったにありません。売り込みに行って、スポーツの雑談にでもなったらどうしよう?という不安があったからです。でもラッキーなことに向こうから仕事が来たからね♡ 2回目は欧州サッカーが特集でしたので、こんな絵を。 サッカーをするギリシャ彫刻の図。そんな彫刻ありませんが。彫っただけの刷らない木版です。みんな股間をみあげてる?…というわけでこのコーナーあと2回描きます。

サッカーをするギリシャ彫刻の図。そんな彫刻ありませんが。彫っただけの刷らない木版です。みんな股間をみあげてる?…というわけでこのコーナーあと2回描きます。

さて、個展「画家の肖像2」そして作品集「画家の肖像」発売まで、あと2週間。先日、作品集の入稿を終えました。フルカラー64ページ、で1600円。これは安い!サイズもデカイ。しかも付録として44人の画家の似顔絵&ひとくちプロフィールの特製シートがはさみこみでついてくる。本はできあがるのを待つだけですが、展示する絵は全部できていません…。

「週刊金曜日」で月イチで連載される元木昌彦さん(元「週刊現代」編集長)のコラム「ギャンブル親父の業界地獄耳」。今回は、出版社の春闘がテーマになってます。某大手出版社(もちろん、歯に衣きせぬこのコラム、どこの会社かは読めば書いてあります)は社員の賃金カットはしたが、社長、役員の経営責任はどうなっているの?という内容でしたので、わたしはこのような絵をつけました。 「出版不況」はひとごとではない話で、わがイラストレーション業界も危機的状況だといえましょう。余裕や弾力をうしなった状況では「仕事」のなかでおもしろい「遊び」ができにくい。とうぜん、活気もうまれない。保守的になってしがみついていてもズブズブ沈んでいくだけです。こんな時にこそ、革新的であたらしい事をはじめましょう。仕事で遊べないのなら、自分で遊ぶしかありません。

「出版不況」はひとごとではない話で、わがイラストレーション業界も危機的状況だといえましょう。余裕や弾力をうしなった状況では「仕事」のなかでおもしろい「遊び」ができにくい。とうぜん、活気もうまれない。保守的になってしがみついていてもズブズブ沈んでいくだけです。こんな時にこそ、革新的であたらしい事をはじめましょう。仕事で遊べないのなら、自分で遊ぶしかありません。

どうやるかって? 5/8〜13のわたしの個展に見にきてね♡ 同時発売の作品集「画家の肖像」買ってね♡ そういう「遊び」をしたつもりです。ははは、宣伝に結びつけちゃった。

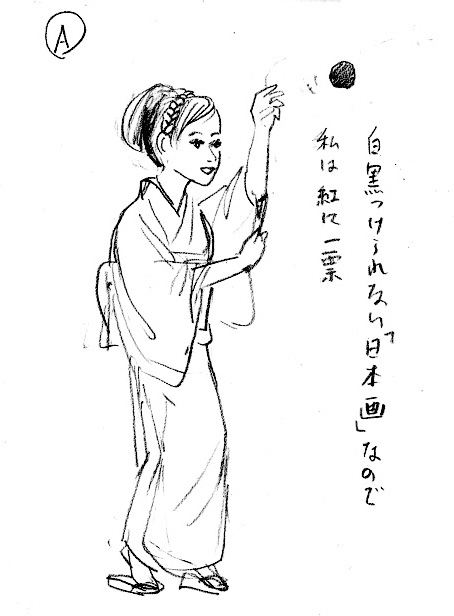

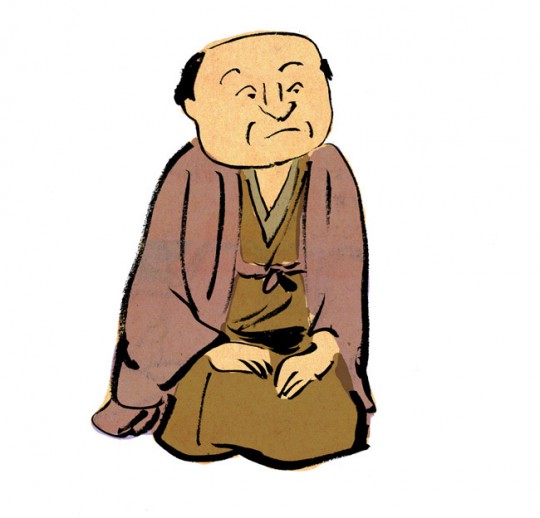

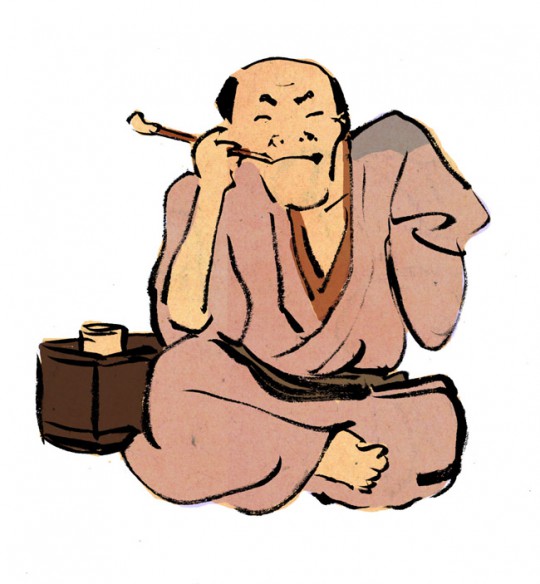

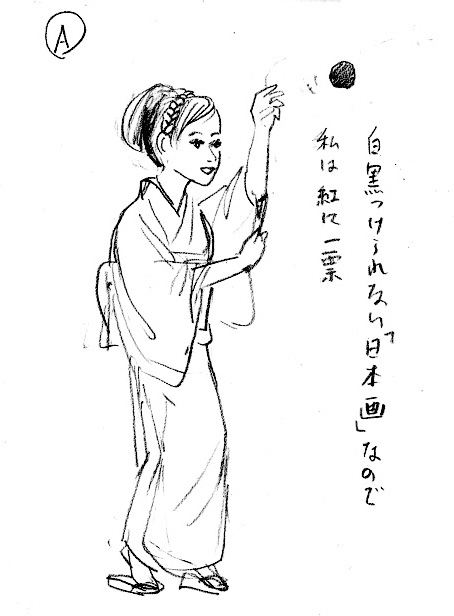

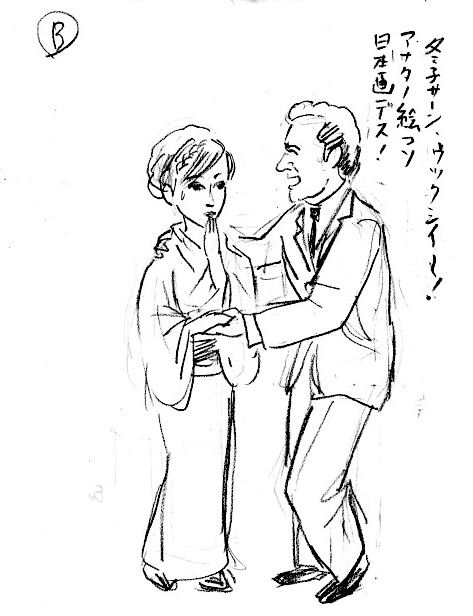

「芸術新潮」4月号の「藤田一人、わたし一人の美術時評」は題して「松井冬子現象に見る日本画のマニエリスム」でした。マニエリスムとはルネサンスの衰退とされつつも、美意識を広域にいきわたらせた様式のことです。去年の紅白歌合戦の審査員もつとめ、雑誌のグラビアもかざる超美人日本画家、松井冬子さんのとりあげられ方や、最近の若い世代が描く「日本画」に共通してみられる技巧的特徴、軸装などの飾りかたに、「日本画とは何か?」という永遠の問いにたいする葛藤が薄まっているではないだろうか?ということです。くわしくは大友克洋さんが表紙の「芸術新潮」を買おう!私はコラムにこういう絵を描きました。

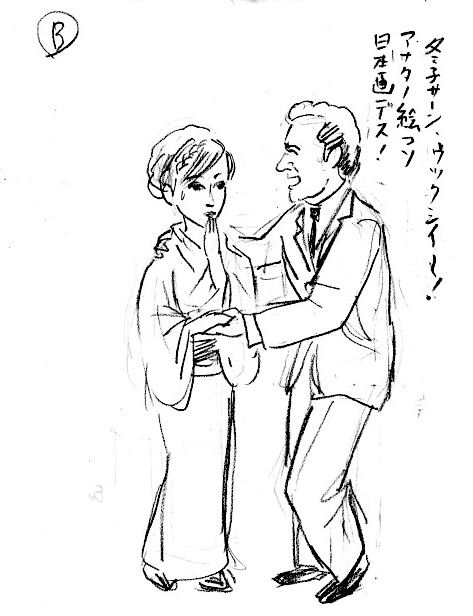

そもそも〜っ、「日本画」ちゅうものは明治政府が西洋画の移入にたいしてこしらえた枠組みで、日本の近代化の産物であり、そこから独自の発展をとげてしまったジャンルです。もともと「日本画」にはっきりした定義はないのです。そしてせまい見方をすると、ヘンなことに横山大観は日本画家だけど雪舟や狩野永徳は日本画家ではないということになってしまう。田原さんにいわせたセリフはかねがね私が疑問におもっていたことでありますが、その理由というか、原因はそんなところにあるわけですね。他のアイデアはこんなの描きました。

最後のエラそうな人は岡倉天心です。はい、おしまい。さて来月の5/8〜13はタンバリンギャラリーで「画家の肖像2」を開催!同時に作品集「画家の肖像」もハモニカブックスより発売!というわけでただいま精力的に仕込み中というわけで、またその話はおいおい。

最後のエラそうな人は岡倉天心です。はい、おしまい。さて来月の5/8〜13はタンバリンギャラリーで「画家の肖像2」を開催!同時に作品集「画家の肖像」もハモニカブックスより発売!というわけでただいま精力的に仕込み中というわけで、またその話はおいおい。

ここでニュースです!エログロナンセンスなふたり展「鍵」(原作 谷崎潤一郎)をやったときの相棒、丹下京子さんが講談社出版文化さしえ賞を受賞されました!バンザイ、バンザイ!丹下京子氏さしえ賞受賞

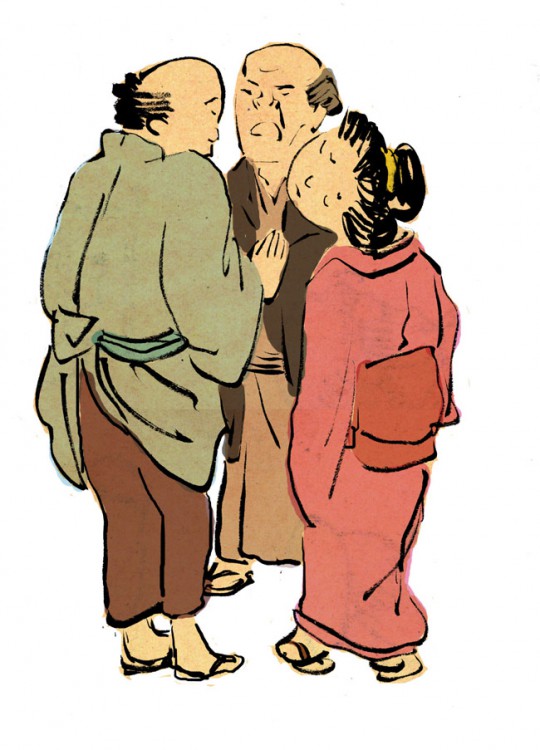

大友克洋特集が売れに売れている「芸術新潮」、その前のポロック特集の号に掲載されていた連載の仕事を今頃アップ。毎度おなじみ藤田一人さんの「わたし一人の美術時評」です。今回は「日本人の美術観と美術館」でした。中国は上からの統治アイテムとして、アメリカは個人が国に直結する草の根民主主義的な象徴として美術館があるが、日本はどうなのか?国家を意識し、文化にお金を寄付した石橋正二郎も美術コレクションは国に寄付しませんでした。それが悪いことではないが、日本人はどういう美術観をもっているのか?藤田さんは、日本人にとって美術は一種茶人趣味に根ざした、私的な趣味の世界であり個々の価値観によって育まれるものではないか、と書かれています。

ちゅーわけで、私の描いたのは千利休と秀吉です。勅使河原宏監督「利休」を見ていたら、秀吉が利休をしょっちゅう利用しようとしていたのが、迷惑そうだったなぁ。そういうことを思い出して描きました。 その他のアイデア。この3つは美術観というより寄付するかどうかのほうに焦点をあわせてしまったのであえなく没になったのであ〜る。ちなみに鳩山兄弟はブリジストンの石橋会長の孫。弟、邦夫は蝶の異常なコレクターであります。

その他のアイデア。この3つは美術観というより寄付するかどうかのほうに焦点をあわせてしまったのであえなく没になったのであ〜る。ちなみに鳩山兄弟はブリジストンの石橋会長の孫。弟、邦夫は蝶の異常なコレクターであります。

「週刊金曜日」で月イチで連載される元木昌彦さん(元「週刊現代」編集長)のコラム「ギャンブル親父の業界地獄耳」に絵をつけることになりました。第一回は『出版ジャーナリズムを蝕むAKBタブー』という内容でした。もちつもたれつでやっていくと、こういうタブーが出て来るんですね。色んな裏話が読めて個人的にも楽しみです。

下の絵はタイトル用のカット。 似顔絵で最も難しいといわれてるのが若くてかわいい娘です。美人は顔のバランスがとれていて特徴つかみにくい。年寄りでヒゲとか眼鏡かけてる人の似顔絵はわりと簡単。大島優子を描くのに4時間もかかってしまいました。4時間でこの程度?と思われるかもしれませんが…。いや〜、ほんとむっつかしい〜っす!「AKB総選挙」とAKBがCMやってる「家庭教師のトライ」がかかっている選挙ポスターのパロディです。

似顔絵で最も難しいといわれてるのが若くてかわいい娘です。美人は顔のバランスがとれていて特徴つかみにくい。年寄りでヒゲとか眼鏡かけてる人の似顔絵はわりと簡単。大島優子を描くのに4時間もかかってしまいました。4時間でこの程度?と思われるかもしれませんが…。いや〜、ほんとむっつかしい〜っす!「AKB総選挙」とAKBがCMやってる「家庭教師のトライ」がかかっている選挙ポスターのパロディです。

「すいませ〜ん、ボールとってくださ〜い」の図。鈴木春信の絵をもとに。「Number」はイラストレーションを大事に扱ってくれるいい雑誌で、前から仕事をしてみたいと思っていましたが、売り込みにも行ってませんでした。なぜなら、私はスポーツに疎いからです。例外的に相撲にはくわしいのですが、あれはスポーツではないという人もいるし、「Number」でも相撲の特集はめったにありません。売り込みに行って、スポーツの雑談にでもなったらどうしよう?という不安があったからです。でもラッキーなことに向こうから仕事が来たからね♡ 2回目は欧州サッカーが特集でしたので、こんな絵を。

「すいませ〜ん、ボールとってくださ〜い」の図。鈴木春信の絵をもとに。「Number」はイラストレーションを大事に扱ってくれるいい雑誌で、前から仕事をしてみたいと思っていましたが、売り込みにも行ってませんでした。なぜなら、私はスポーツに疎いからです。例外的に相撲にはくわしいのですが、あれはスポーツではないという人もいるし、「Number」でも相撲の特集はめったにありません。売り込みに行って、スポーツの雑談にでもなったらどうしよう?という不安があったからです。でもラッキーなことに向こうから仕事が来たからね♡ 2回目は欧州サッカーが特集でしたので、こんな絵を。 サッカーをするギリシャ彫刻の図。そんな彫刻ありませんが。彫っただけの刷らない木版です。みんな股間をみあげてる?…というわけでこのコーナーあと2回描きます。

サッカーをするギリシャ彫刻の図。そんな彫刻ありませんが。彫っただけの刷らない木版です。みんな股間をみあげてる?…というわけでこのコーナーあと2回描きます。