おっと、本題に入る前にひとつお知らせ。5年前にこのホームページを作ったまま、ブログ以外のカテゴリーは全く更新していなかったので、この度全面的に作品を入れ替えました。上のメニューバーにある「ポートレイト」「ちょんまげ」「人生」「仕事」「プロフィール」をクリックしてみてね!

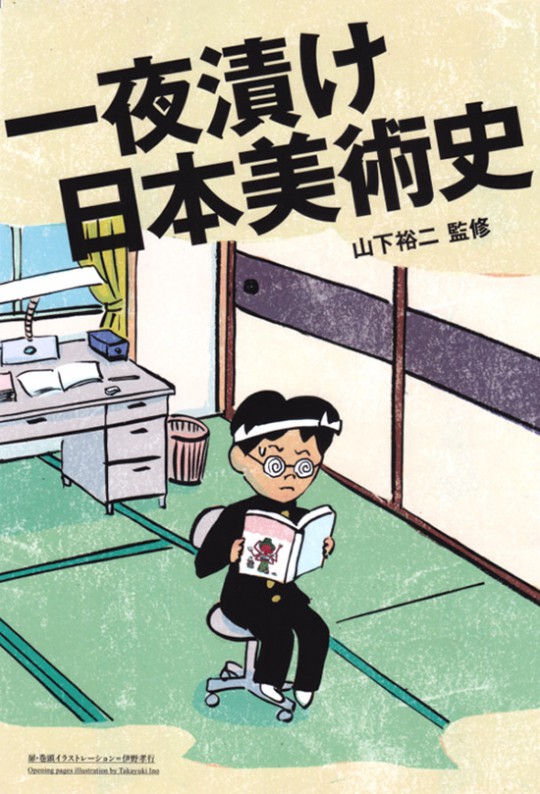

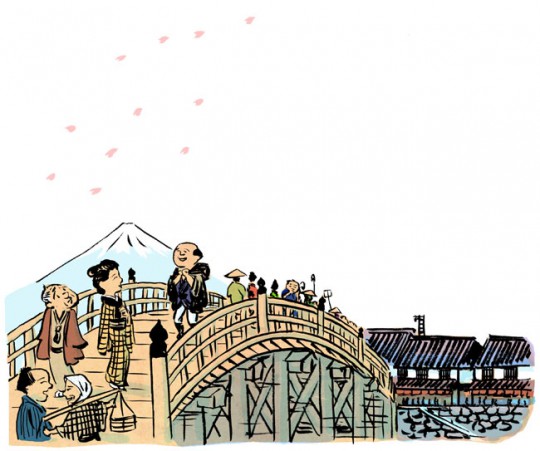

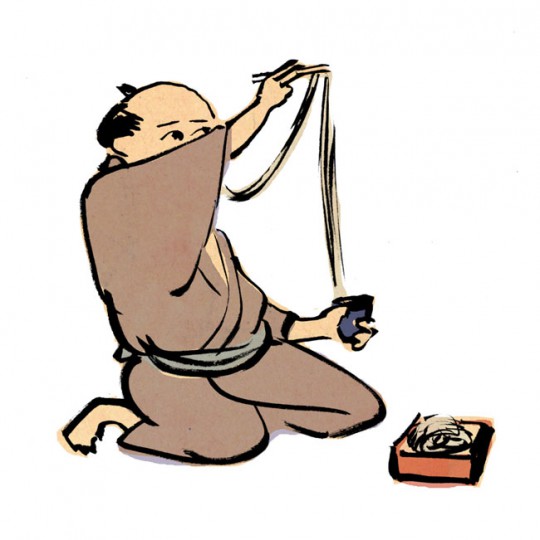

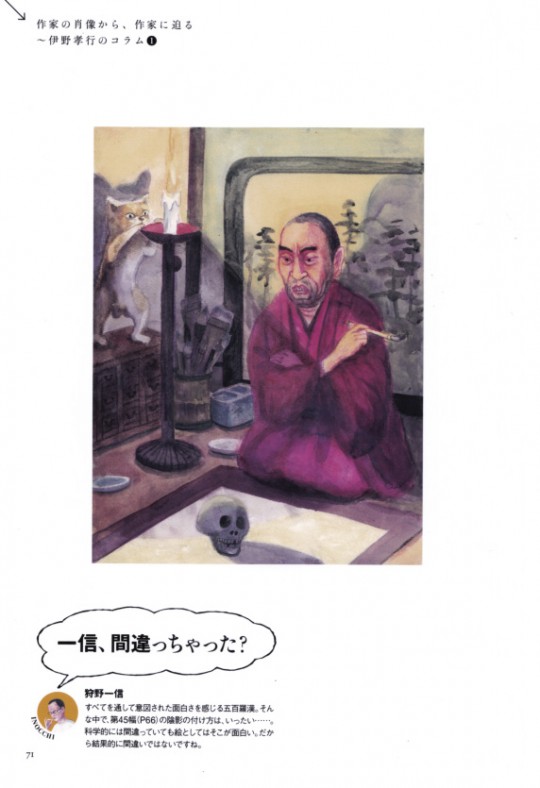

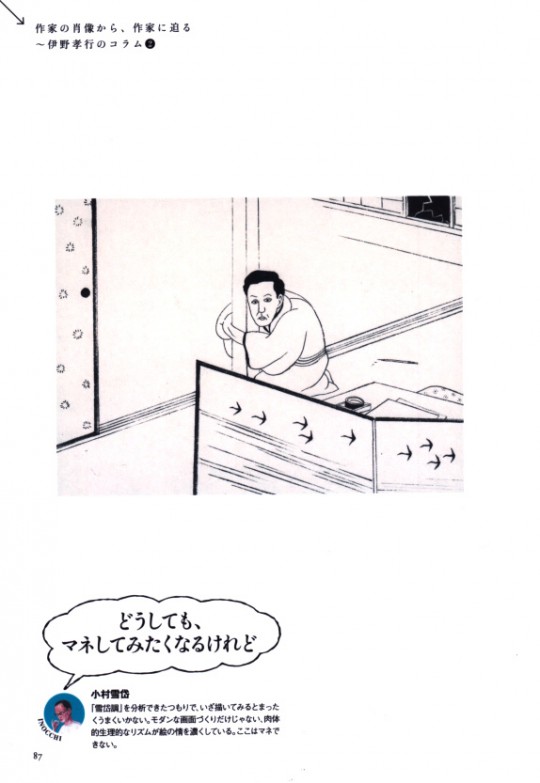

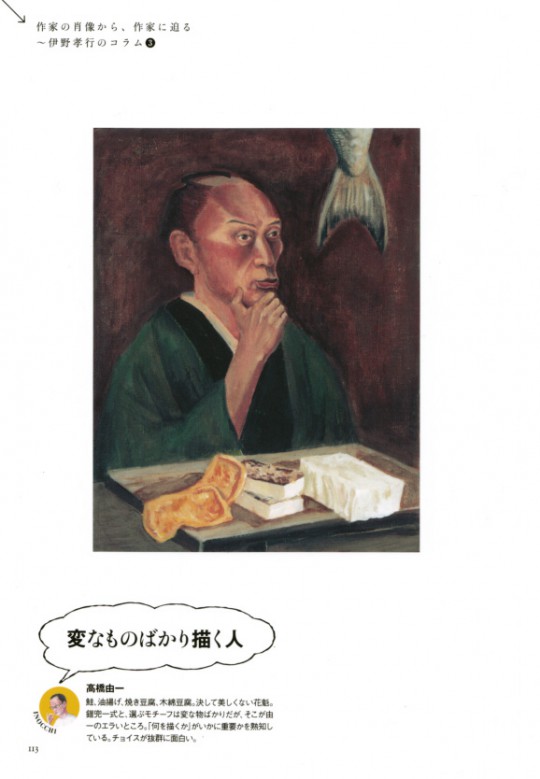

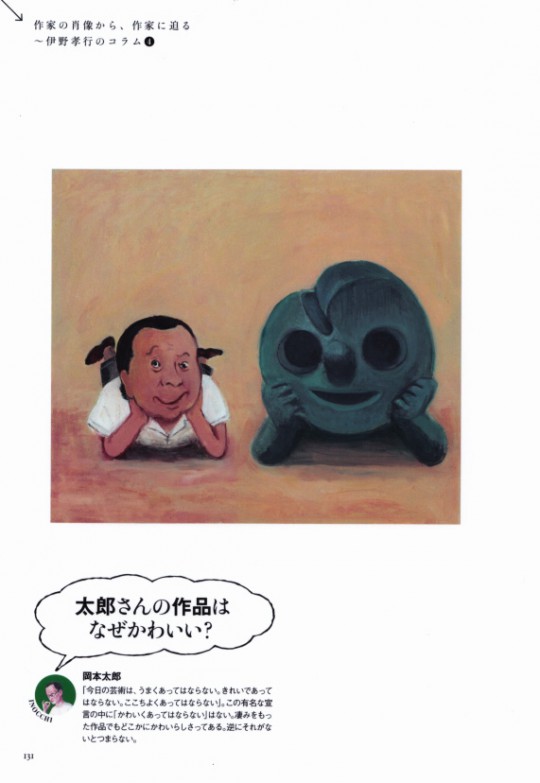

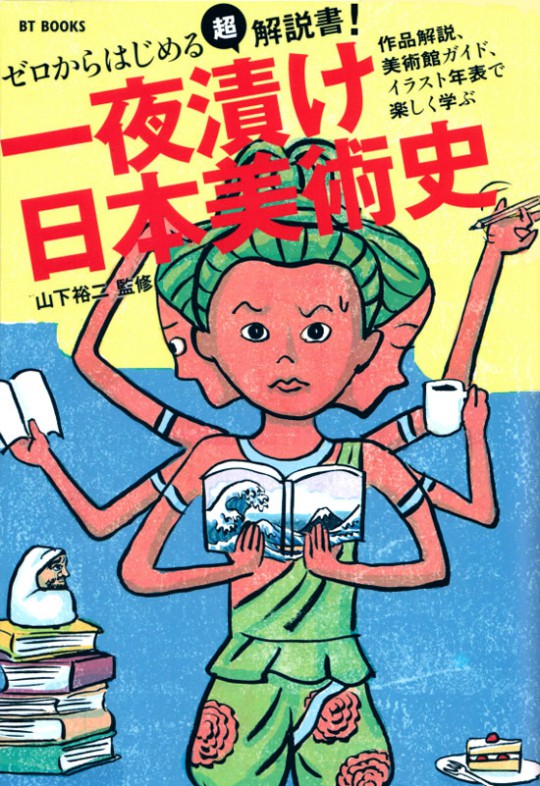

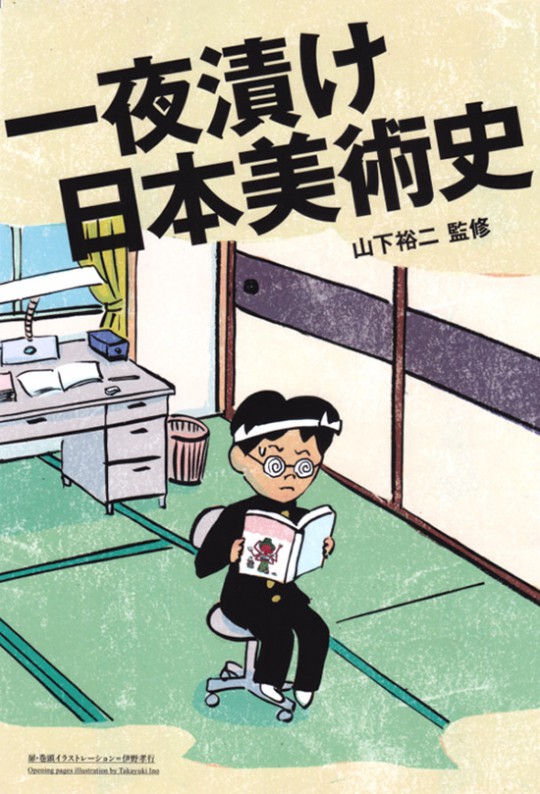

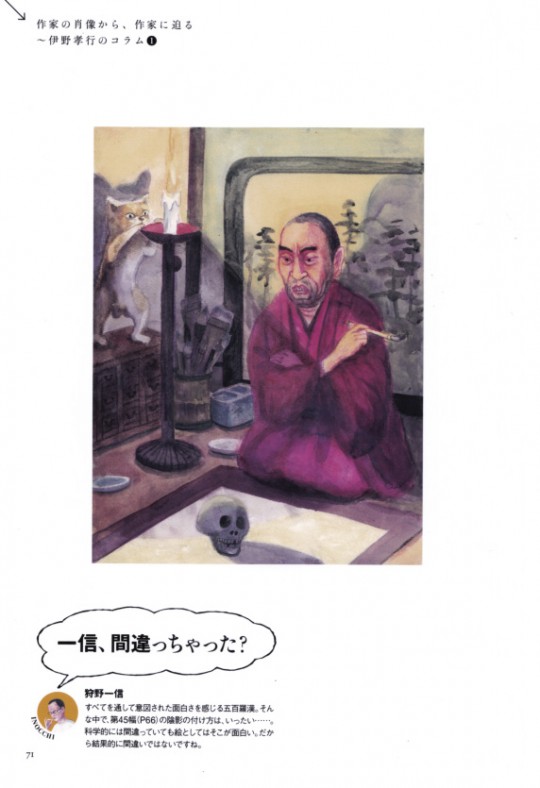

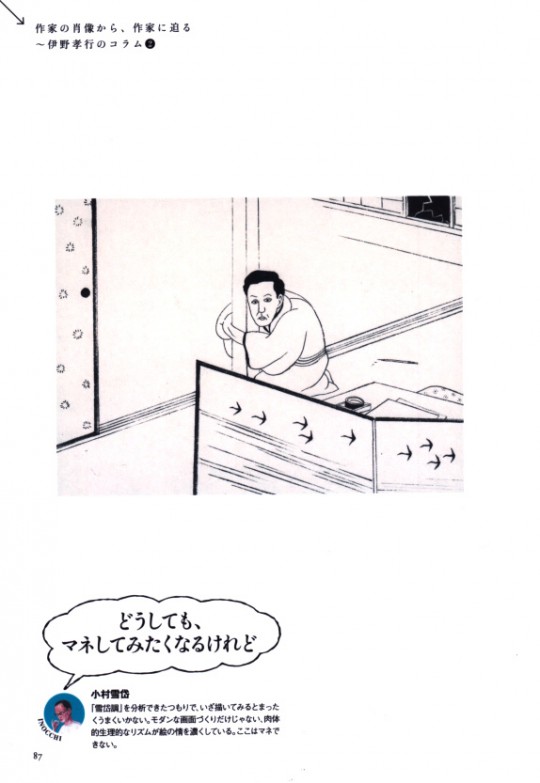

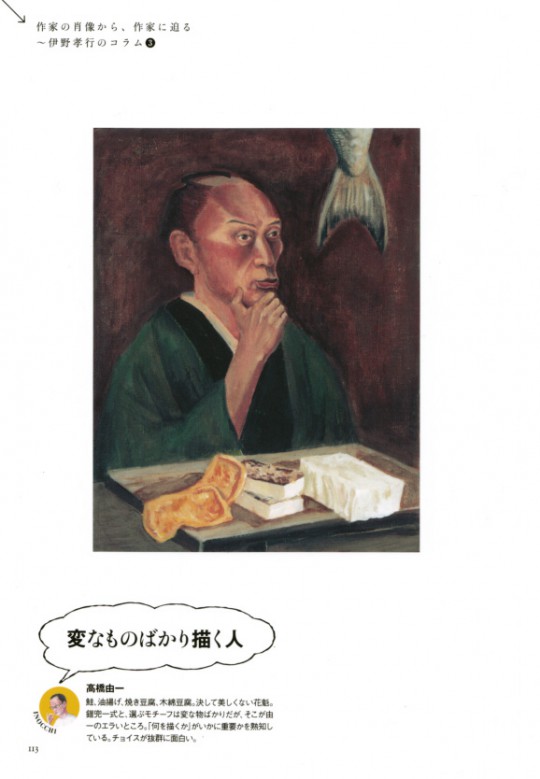

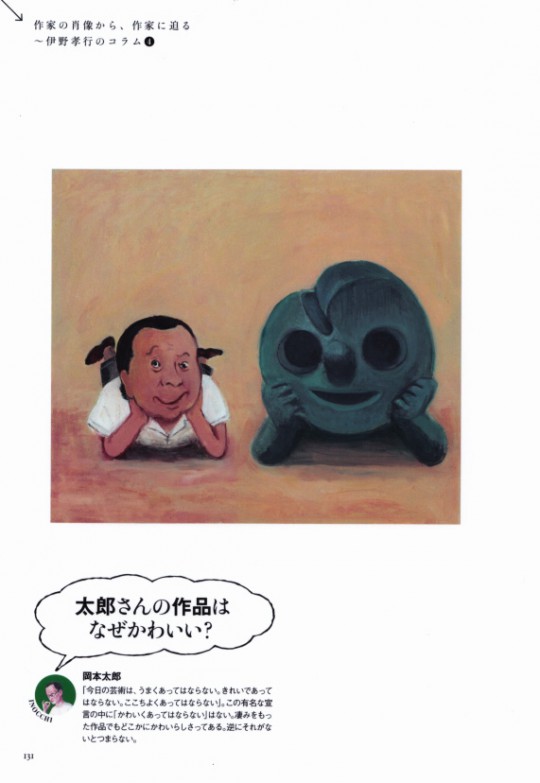

はい。では今週は先週からの続き、「一夜漬け日本美術史・後編」です。美術出版社から発売された山下裕二先生監修「一夜漬け日本美術史」の中身を私の描いた絵を中心に紹介しようという宣伝です。主な内容は先週書きましたので、今日は「なくても全く問題ないが、あったらおもしろいかもしれない」という意図の元につくられたコーナー「伊野コラム」についてです。この本でとりあげられている日本美術の画家、それ以外にも私の気になっている画家について、肖像画と短いコメントを載せております。こんな低い解像度で見るよりも実際本を手に取ってみたほうが何倍も楽しいので買って下さいな〜。

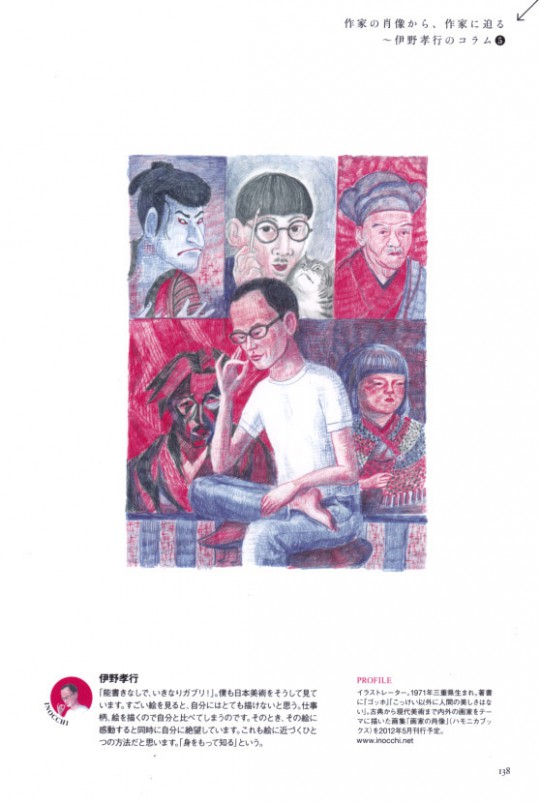

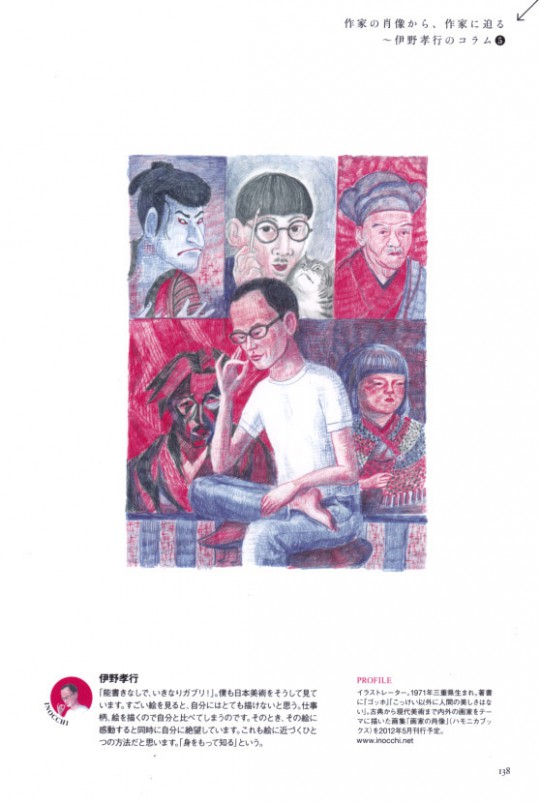

はい、最後はなんと自画像でした。「なんかオチが欲しいですね(編集者Kさん)」「う〜ん、だったら伊野さんの自画像でいいんじゃない?(山下先生)」ということで決まったのであって、なにも自己顕示欲がつよいせいではありません。出版業界から余裕や柔軟性が失われた時代に、こういう遊びができておもしろかったです。

はい、最後はなんと自画像でした。「なんかオチが欲しいですね(編集者Kさん)」「う〜ん、だったら伊野さんの自画像でいいんじゃない?(山下先生)」ということで決まったのであって、なにも自己顕示欲がつよいせいではありません。出版業界から余裕や柔軟性が失われた時代に、こういう遊びができておもしろかったです。

さて、話は「あとがき」にとびますがまたここで山下先生の名言を抜き取って紹介したいと思います。

「(前略)保証されてない価値を提示することが、僕は美術史家としての基本姿勢だと思っています。また、保証されすぎてる価値は引きずり下ろしてやらないと。引きずり下ろすっていうのは悪い意味ではなくて、神棚に祭り上げられてるものをちゃんと実感できるレベルにまで引き寄せるっていうこと。例えば、雪舟に関する僕のこれまでの仕事は、そこを念頭においてやってきたんですね。」

「美術史は、つねに更新されるべきもの。更新されない固定化された歴史って死んだ歴史なんだよね。それだと、北朝鮮の教科書といっしょになっちゃうんだよ。そうやって歴史も、美術史も死んでいくんだよ。

本来、歴史は動くものだから、つねに否定されることを前提として責任をもってやるっていうのが筋なんだよ。明日になったら書き換えられるっていう意識をもち、そして自分が書き換えてやるという意識をもってないと、歴史家は駄目なんだよね。」

みなさん、生きている日本美術史を目撃するために「一夜漬け日本美術史」を手にとりましょう!

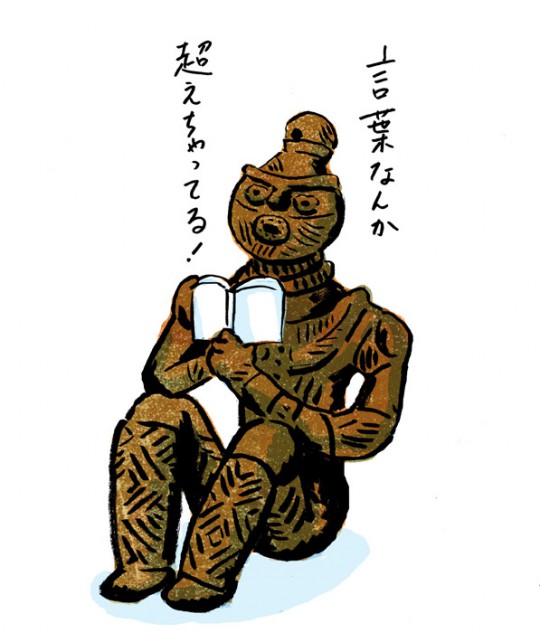

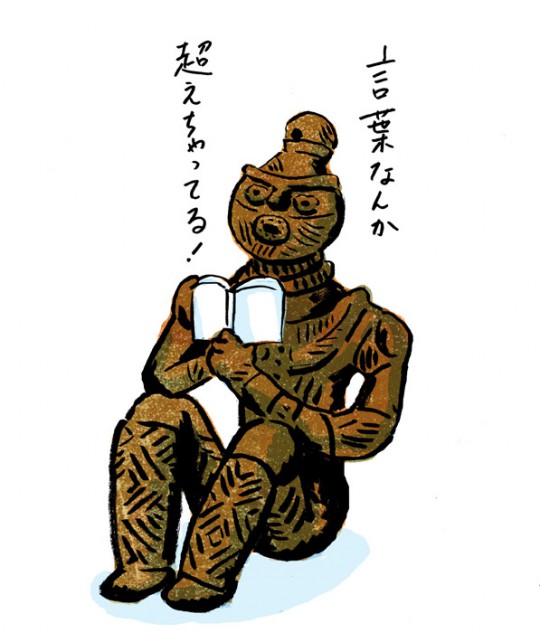

みなさん、生きている日本美術史を目撃するために「一夜漬け日本美術史」を手にとりましょう! 縄文時代は文字がない時代。縄文土器や土偶には文字を持った我々が忘れてしまったものがきっとある。これは裏表紙に使った絵です。

縄文時代は文字がない時代。縄文土器や土偶には文字を持った我々が忘れてしまったものがきっとある。これは裏表紙に使った絵です。

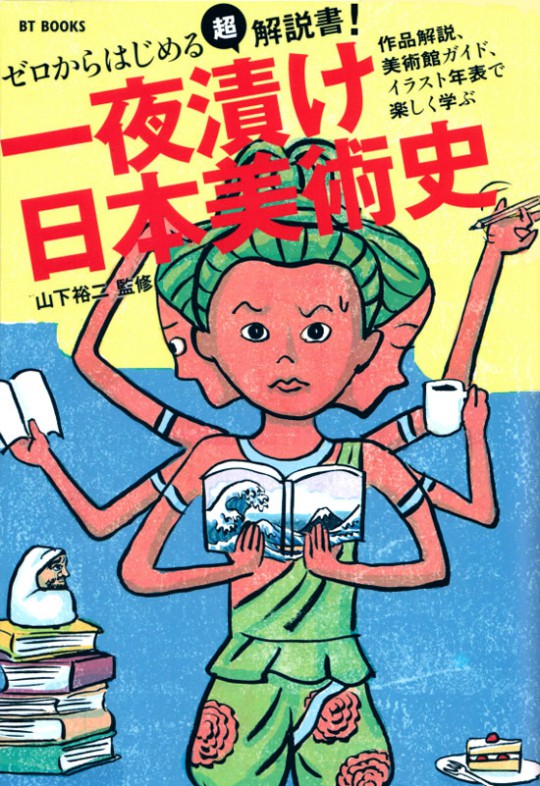

山下裕二先生監修「一夜漬け日本美術史」が美術出版社から発売されました。この本はもともと「美術手帖」の特集だったのですが、この度、スケールアップして単行本になりました。で、私はカバー、扉、カット、年表…と絵を描きまくってますので、どうぞよろしくお願いします。そして山下先生の粋なはからいで、「伊野コラム」なるものまで設けていただき、4人の画家の肖像+自画像まで載っけていただいてしまったという、きっと日本美術初心者がこの本を手に取れば、トラウマ的に私が刷り込まれることは逃れられない本です。

この表紙を本屋で見かけたら手に取ってくださいまし。

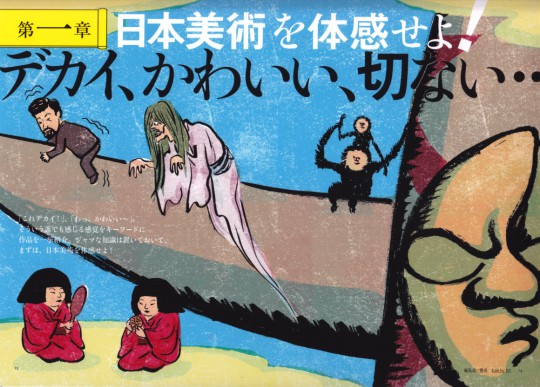

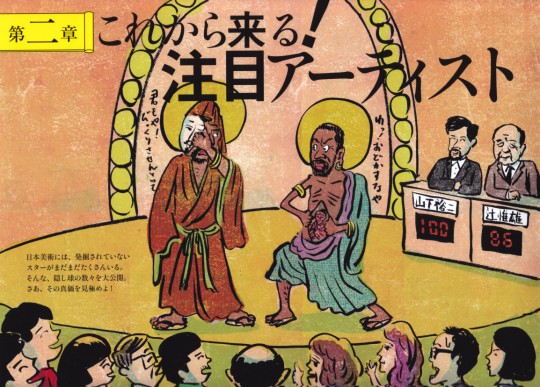

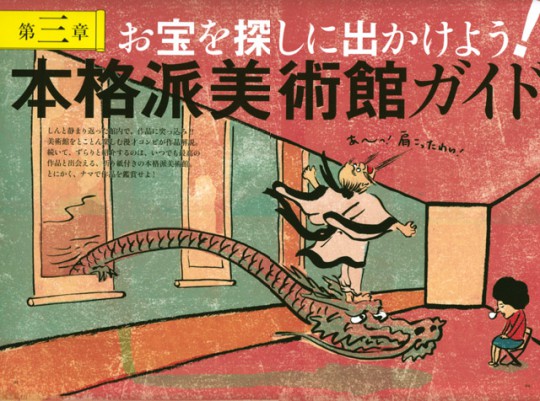

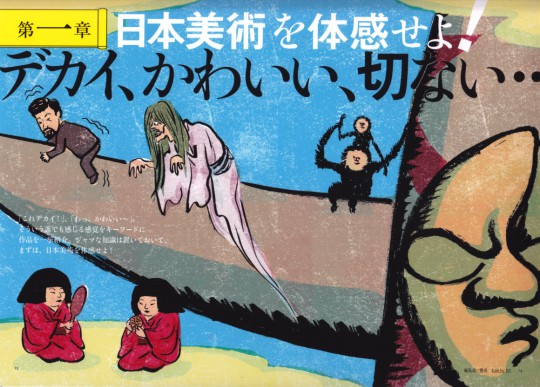

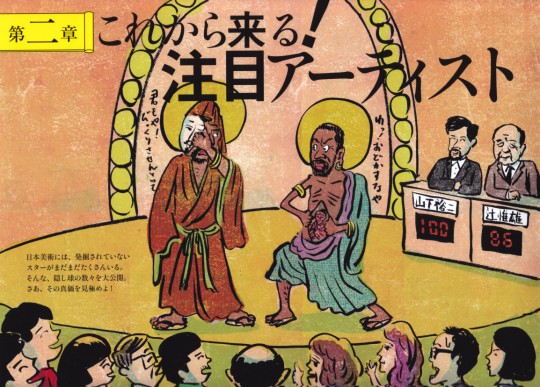

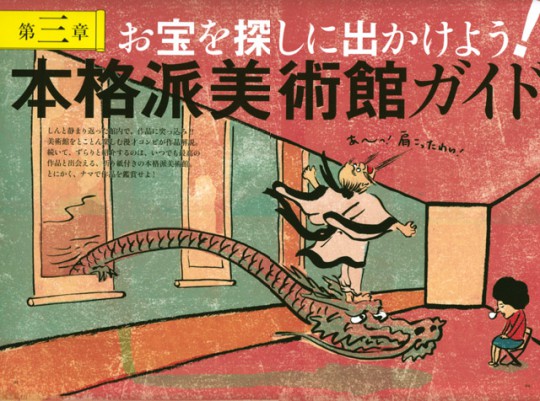

以上、各章の扉でした。まえがきの中から山下先生の言葉を少し引用しますと

以上、各章の扉でした。まえがきの中から山下先生の言葉を少し引用しますと

「知識が邪魔をしている人たちといえば、展覧会に行くととくに多いウンチクおやじ。僕はそういうおやじに遭遇すると、となりで聞き耳をたてたりしていますが、苦笑することがしばしばなんですね。そうじゃなくて、まず見て、つまり食べてから、知識を加えていけば、その知識は邪魔にはならない。」 美術館でうんちくを語る人は気をつけてください。…つづきまして

美術館でうんちくを語る人は気をつけてください。…つづきまして

「美術館ガイドのページも、やはり「日曜美術館」的じゃない、あるいは、熟年女性誌的ではないものにしました(笑)。東京国立博物館に行って、埴輪の前で顔真似してるっていうね、そういう見方ですから。こうやってさ、勝手に突っ込み入れながら見ると楽しいのね。とくに常設の展覧会は。」本格美術館ガイドはクォリティーの高いハズレのないガイドになってます。ちなみに山下先生は年間365以上の展覧会を見ているという方です。ツッコミを入れながら見るというのは、つまりこういうことですね。

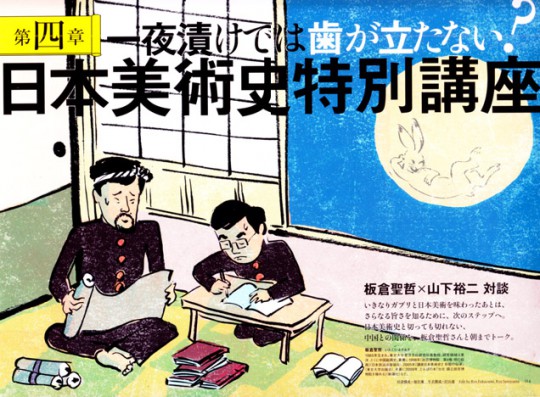

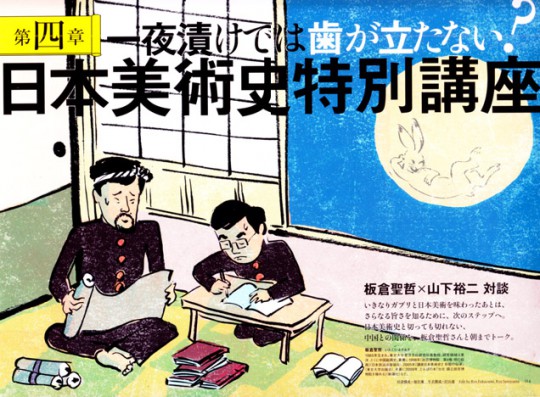

「ゼロからはじめる超解説書!」とあるように、まずは能書きなしでいきなりガブリ!と日本美術を食べるための本です。…と書くと、初心者用に思われます が、実はこの本の第4章「一夜漬けでは歯が立たない?日本美術史特別講座」という部分こそ大事なところであります。山下先生と板倉聖哲先生との対談で日本 美術と大陸との関係を語っておられます。私はこの対談に同席しましたが、くだけた調子で語られる話がとても興味深く、おもしろかったです。「日本の美術は、いうまでもなく大陸の美術と切っても切れない関係にあるわけで、その中国のスタイルを念頭に置いて日本の美術を見ることは、次なるステップに進むうえで必須のことなんです。もし、もう自分はある程度日本美術に対して知識がある、展覧会にもたくさん行っているという人なら、まずは、ここを読んでもらってもいいかもしれない。『一夜漬け日本美術史』と言っておきながら、最後は一夜漬けじゃ全然歯が立たない、そういうことを伝える構成になっています。」 はい、一夜漬けでもいいから日本美術の世界に飛び込もう、そして大好きな絵をたくさんみつけたらお勉強もするともっとおもしろくなるよ〜、というわけで前編は終わり、来週は恥ずかしながら「伊野コラム」について。

はい、一夜漬けでもいいから日本美術の世界に飛び込もう、そして大好きな絵をたくさんみつけたらお勉強もするともっとおもしろくなるよ〜、というわけで前編は終わり、来週は恥ずかしながら「伊野コラム」について。

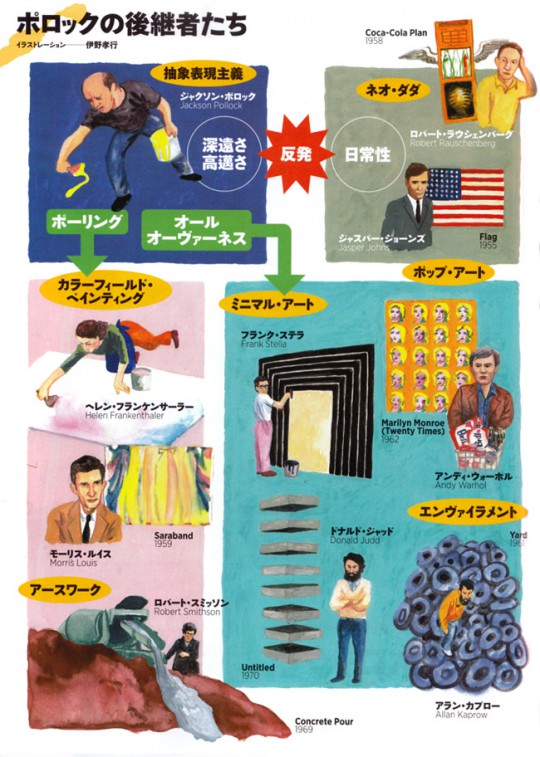

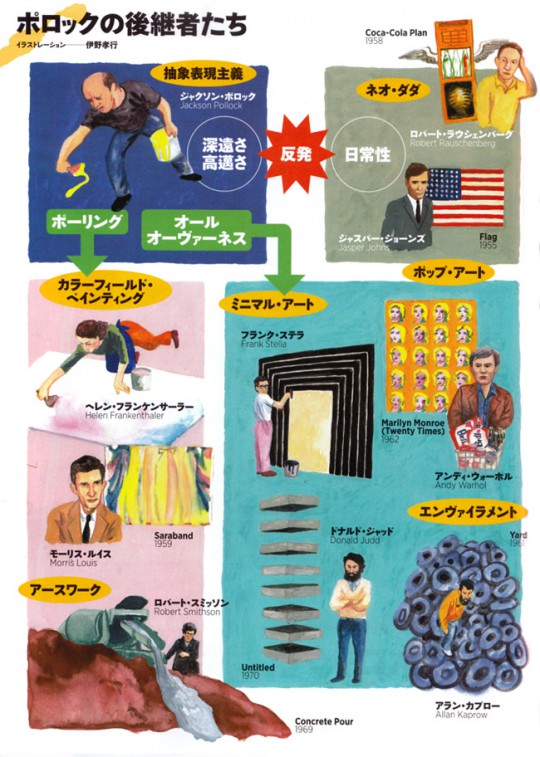

発売ホヤホヤの「芸術新潮」3月号ジャクソン・ポロック特集で仕事しました。是非本屋で見て下さい。そして買ってくれると新潮社ともども喜びます。

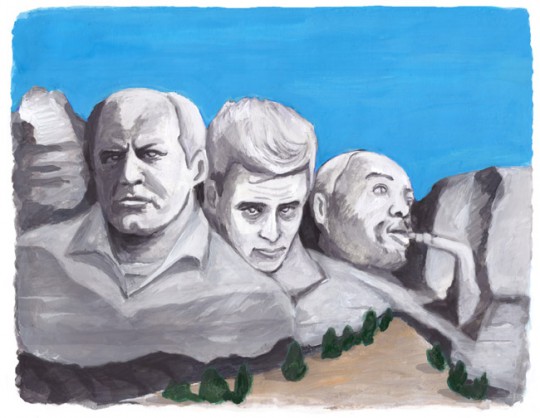

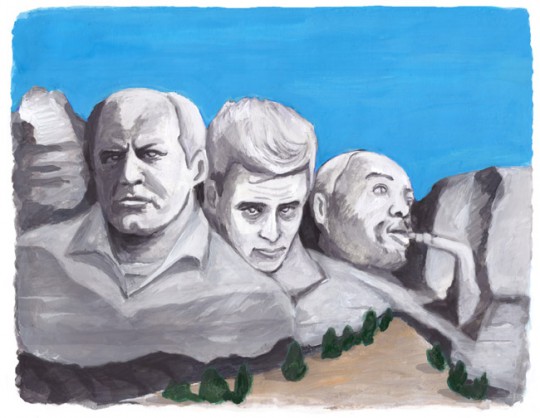

44歳で自動車事故で亡くなったポロックも生きていれば今年で百歳。ポロック…もちろん知っていますが、「一発屋」くらいに思っている人はいませんか?…ハイ、それは私です。一発屋は少々言い過ぎだけど。しかし、ポロックは近代美術と現代美術の分水嶺であり、絵画革命を成し遂げた偉大な大画家のようです。165億円とか200億円とかの値段がつくのも歴史的価値があるからでしょう。(話はそれるけど、うんびゃく億円と聞くと、その絵より現金を展示した方が観客はビックリする、と毎回思ってしまう)話は戻って、アメリカでは悲劇の3大ヒーローとしてジェームス・ディーンとチャーリー・パーカーと並んで山に彫られているのです! …というのはもちろん嘘ですが、そういう扱いを受けているようです。ちなみにジェームス・ディーンは24歳、チャーリー・パーカーは34歳、ポロックは44歳で亡くなってます。それも1955〜56年にかけて。

…というのはもちろん嘘ですが、そういう扱いを受けているようです。ちなみにジェームス・ディーンは24歳、チャーリー・パーカーは34歳、ポロックは44歳で亡くなってます。それも1955〜56年にかけて。

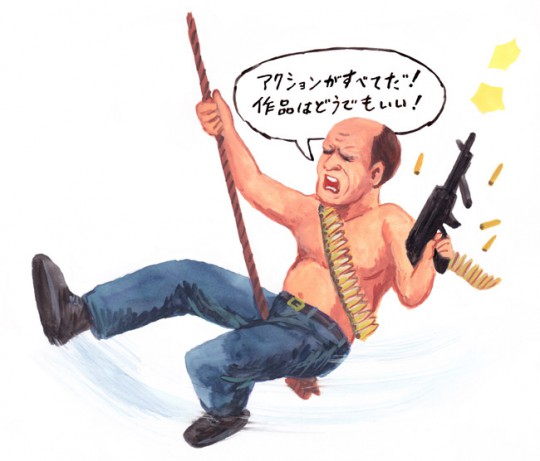

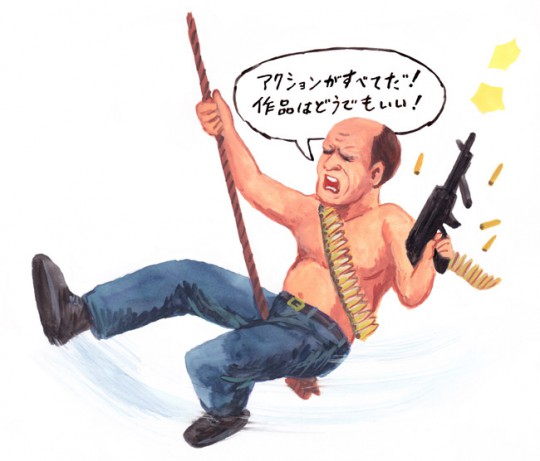

さて、ポロックはアクションペインティングなのか、そうでないのか。 …と本人が言ったかどうかはわかりませんが、さてどっちでしょう?答えは「芸術新潮」で見てね。

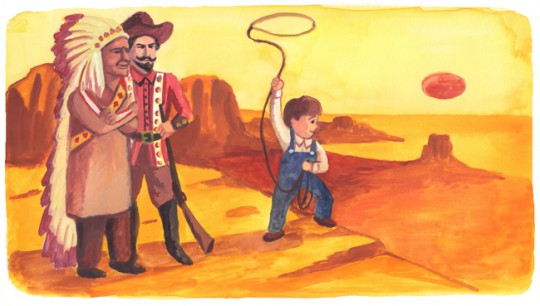

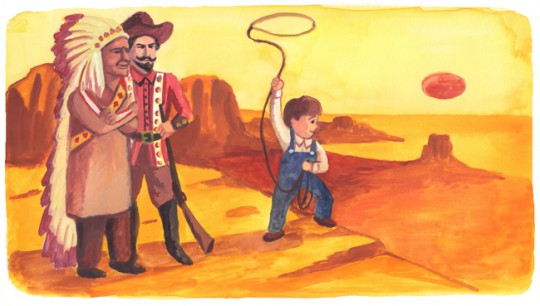

…と本人が言ったかどうかはわかりませんが、さてどっちでしょう?答えは「芸術新潮」で見てね。 ポロックは伝説のガンマン、バッファロー・ビルの町で生まれました。果てなき荒野の地平線を見て育ったことが後の絵画に影響を与えているとかいないとか。ネイティブアメリカンのアートは一時期引用していた時代もあります。ポロックさんもいろいろ試行錯誤しているところが見れておもしろいです。

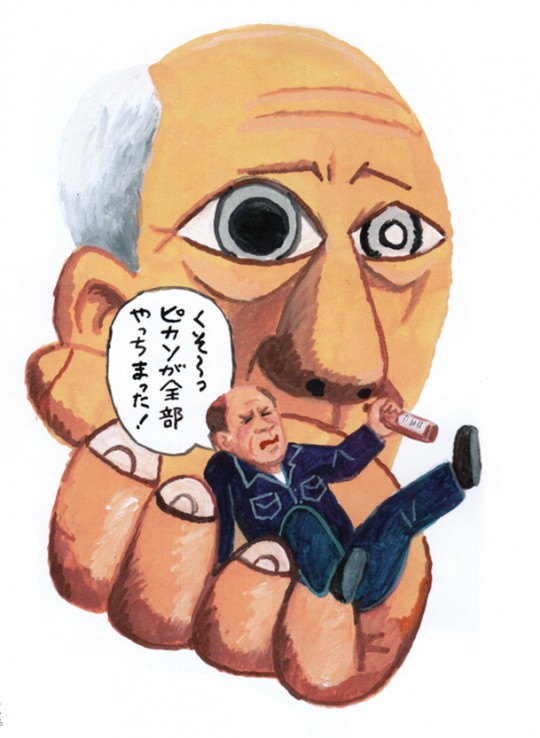

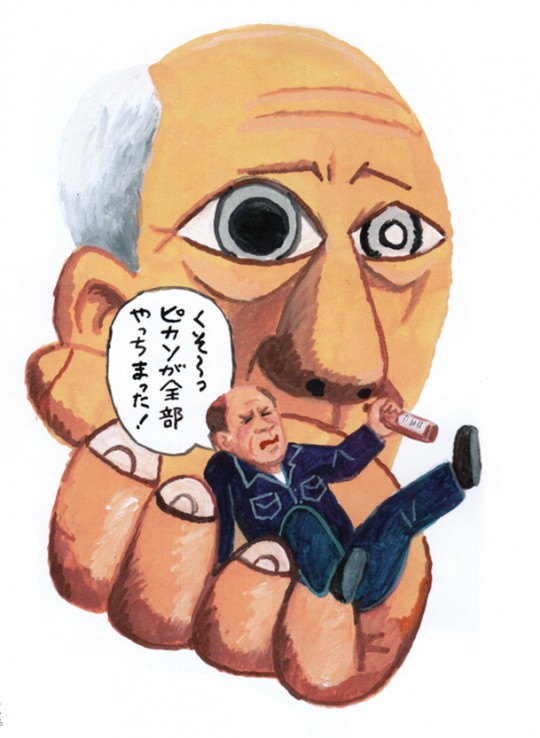

ポロックは伝説のガンマン、バッファロー・ビルの町で生まれました。果てなき荒野の地平線を見て育ったことが後の絵画に影響を与えているとかいないとか。ネイティブアメリカンのアートは一時期引用していた時代もあります。ポロックさんもいろいろ試行錯誤しているところが見れておもしろいです。 試行錯誤しながらも、ピカソという大きな壁が越えられず、飲まなきゃやってられない?ポロックはアル中でした。この時代の画家にとってピカソというのは本当に大きな壁だったようです。しかし、誰も越えられなかった近代美術のその壁を、ついにポロックは越えることが出来たのです!パチ、パチ、パチ!ポロックは5つの革命でそれを成し遂げました。5つの革命とはなんでしょう?ハイ、それは「芸術新潮」を買って読んでね♡革命後そこに現れたのは「新しい絵画空間」でした。

試行錯誤しながらも、ピカソという大きな壁が越えられず、飲まなきゃやってられない?ポロックはアル中でした。この時代の画家にとってピカソというのは本当に大きな壁だったようです。しかし、誰も越えられなかった近代美術のその壁を、ついにポロックは越えることが出来たのです!パチ、パチ、パチ!ポロックは5つの革命でそれを成し遂げました。5つの革命とはなんでしょう?ハイ、それは「芸術新潮」を買って読んでね♡革命後そこに現れたのは「新しい絵画空間」でした。 弁当箱にたとえるならダリは従来の弁当箱にヘンなおかずをつめました。ポロックは弁当箱自体を変えてしまったのであります。

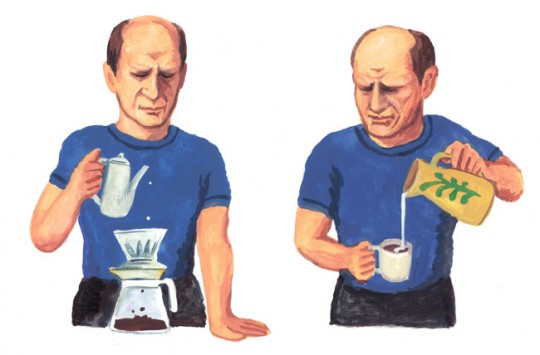

弁当箱にたとえるならダリは従来の弁当箱にヘンなおかずをつめました。ポロックは弁当箱自体を変えてしまったのであります。 ここで技法説明。左、ポタッと落とすのが「ドリッピング」。右、とろーり垂らすのが「ポーリング」です。プーチン大統領じゃないですよ。ポロックの特集ですからね。

ここで技法説明。左、ポタッと落とすのが「ドリッピング」。右、とろーり垂らすのが「ポーリング」です。プーチン大統領じゃないですよ。ポロックの特集ですからね。

新しい絵画を手に入れたポロックはよりいっそう画業に精を出しました。しかしやがて行き詰まったのか、やめていた酒にも手を出すようになり、しまいに絵が描けない病になってしまいます。…やはりあの5大革命というのは、言い換えれば絵画のおいしい部分を全部捨てる革命でもあったな…と私などは思ってしまうのです。でも、それに引き換えに打倒ピカソを果たし、美術史のページをめくることも出来たわけですが。そのことは良かったとしましょう。ポロックが開拓した「現代美術」というのは、楽しんで絵を描くことに重きを置いていない、描く側の人間にとっては少しやっかいな美術です。誌面ではポロック以降の現代美術の相関図というのも描きました。はい「芸術新潮」を買って国立近代美術館にポロック展を見に行きましょう!

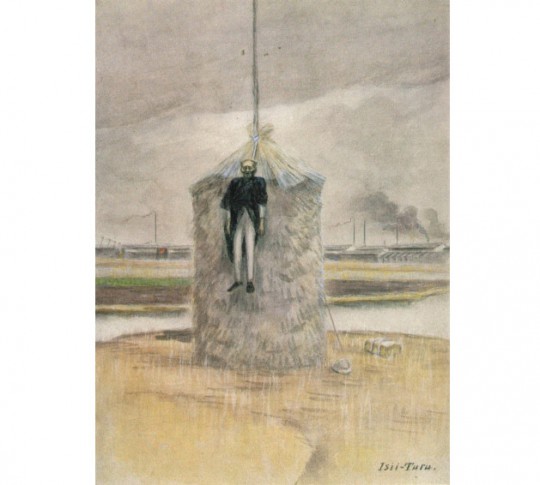

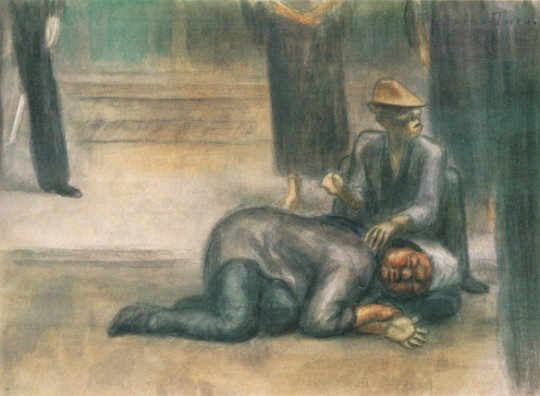

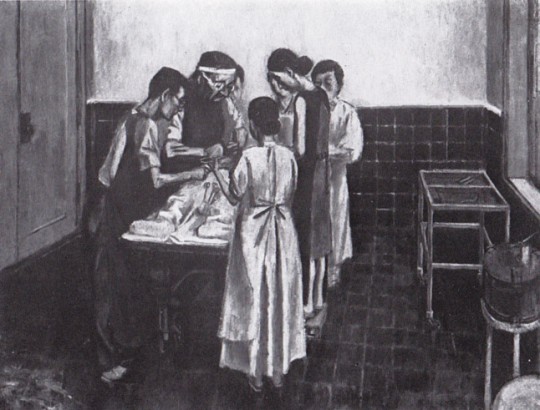

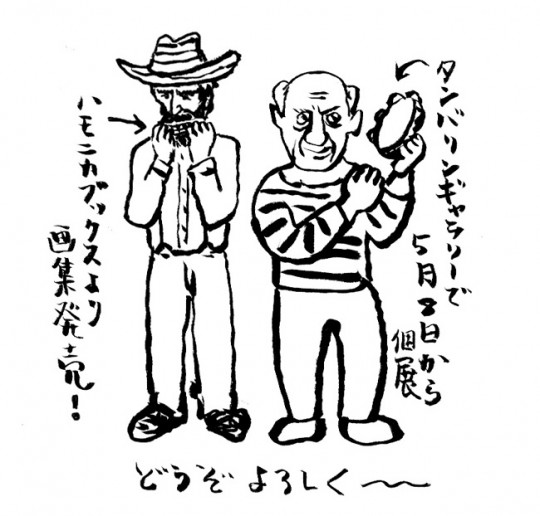

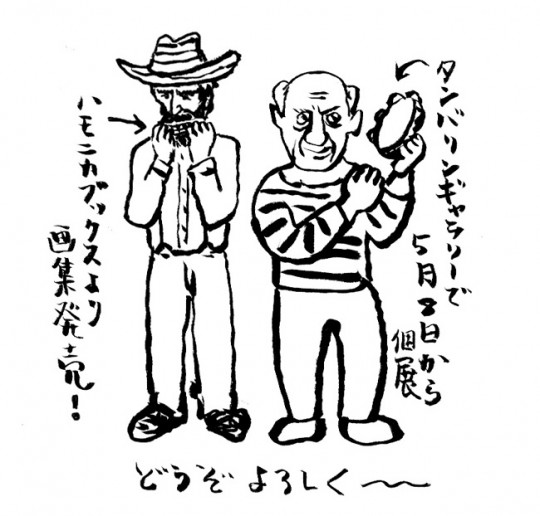

最近は、5月にある個展のために絵を描きためています。2010年に開いた「画家の肖像」という個展の絵を本にしてくれるという奇特な人が現れ、それがようやく今年2012年5月に発売されます。5月の個展は本の発売記念展でもあります。

展示の方は「画家の肖像パート2」といった内容になりますが、全て新作で臨みたいと思っています。

こんな時代に画集を出してもらうなんて、ありがたいことでとてもうれしい。それも僕のようなブレイクしていない人間に声をかけるということは、賭けでもあるのでなんとか期待に答えなければいけません。

本のタイトルはそのまま「画家の肖像」です。50人ほどの画家たちの肖像画をおさめます。原稿の〆切りまでにはまだ少しありますので、本に追加する絵も制作中です。昨日は「小林清親」を描いてみましたが、失敗。失敗がつづくと焦ります。

本には文章も入れますが、稿を重ねるごとにどんどんマジになってしまい、ユーモアほぼゼロの大マジ文章になってしまいました。絵にはどれも冗談が入ってますが、文章は大真面目。このとりあわせもいいかなと思いまして…。

文章というのは自分にはむつかしい。そして不思議なものです。頭の中にある「考え」を文章にしてみると曖昧で隙だらけ。文章にしてはじめてちゃんと考えることができた、という感じです。おもしろいのは、文章自体の流れによってそれまで考えもしなかったことがフト浮かび、答えがみつかるようなことがある。頭の中で考えていてもこういうことはあまり起こらない。

どんなことを書いているかというと、僕はイラストレーターですが伝統芸の芸人のように、先人の芸を見て我が芸を考えてみる、という内容です。絵と絵は国や時代が違ってもつながっている部分があるので、自分の抱える問題の答えが巨匠の絵の中に見つけられたりします。また逆にナゾを与えられることもある。巨匠も我々も創作していく中で、みんな何か問題を抱えているはず。共通するものもあると思います。

僕はこういうことを問題に思っている、というのを文章にし、その実験として絵を描きました。それが一冊になったのが「画家の肖像」です。

個展は5月8日からタンバリンギャラリーで。本はハモニカブックスから発売されます。ハモニカブックスの吉田宏子さんが冒頭の奇特な人です。本作りはこれからが本番です。(本と展覧会は少し先の話ですが、今週はブログのネタがなく、近況報告をお送りいたしました。)

ハモニカブックスのサイト

タンバリンギャラリーのサイト

はい、最後はなんと自画像でした。「なんかオチが欲しいですね(編集者Kさん)」「う〜ん、だったら伊野さんの自画像でいいんじゃない?(山下先生)」ということで決まったのであって、なにも自己顕示欲がつよいせいではありません。出版業界から余裕や柔軟性が失われた時代に、こういう遊びができておもしろかったです。

はい、最後はなんと自画像でした。「なんかオチが欲しいですね(編集者Kさん)」「う〜ん、だったら伊野さんの自画像でいいんじゃない?(山下先生)」ということで決まったのであって、なにも自己顕示欲がつよいせいではありません。出版業界から余裕や柔軟性が失われた時代に、こういう遊びができておもしろかったです。 みなさん、生きている日本美術史を目撃するために「一夜漬け日本美術史」を手にとりましょう!

みなさん、生きている日本美術史を目撃するために「一夜漬け日本美術史」を手にとりましょう! 縄文時代は文字がない時代。縄文土器や土偶には文字を持った我々が忘れてしまったものがきっとある。これは裏表紙に使った絵です。

縄文時代は文字がない時代。縄文土器や土偶には文字を持った我々が忘れてしまったものがきっとある。これは裏表紙に使った絵です。