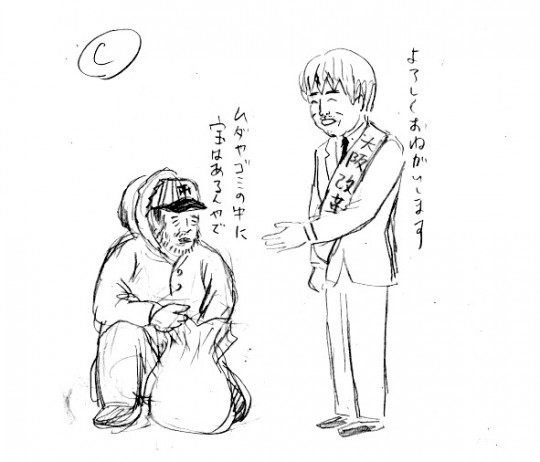

芸術新潮2月号の特集は「春画ワールドカップ」と題して浮世絵vs世界のエロスが繰り広げられています。さてエロスのページのその後で今月も熱く真面目に美術界について考える藤田一人さんの「わたし一人の美術時評」、今回は「いまこそ、官製美術館の本質を問う」でした。そもそも国公立の美術館のあり方はどうあるべきなのか?くわしくは芸術新潮でお読みいただくとして、コラムの冒頭で橋下徹市長が大阪市立近代美術館の建設計画を白紙に戻したことに触れてます。「こんな金があったら小学校にクーラーを、中学生に給食を」と府知事時代から建設には否定的だったみたいです。(画像はクリックすると鮮明になります。久々に言ってみた) 橋下市長がそもそも政界に打って出る後押しをした人物としてやしきたかじんさんがいます。「鈴虫の声を持つゴキブリ」と言われるたかじんの歌を聴いて感動し、思わず決断をくだしてしまった…そんな場面を勝手に想像して描きました。そう、この橋下市長の感動のように芸術は人間には必ず必要なものなのです。人間は芸術の恩恵なしには生きられないのです。そのところは忘れてもらっては困りますよ…ということで。(たかじんさん初期の食道ガンで休養とのニュース。元気に復活されることを願います。)

橋下市長がそもそも政界に打って出る後押しをした人物としてやしきたかじんさんがいます。「鈴虫の声を持つゴキブリ」と言われるたかじんの歌を聴いて感動し、思わず決断をくだしてしまった…そんな場面を勝手に想像して描きました。そう、この橋下市長の感動のように芸術は人間には必ず必要なものなのです。人間は芸術の恩恵なしには生きられないのです。そのところは忘れてもらっては困りますよ…ということで。(たかじんさん初期の食道ガンで休養とのニュース。元気に復活されることを願います。)

他にはこんなアイデアがありました。 横山ノックのタコ踊り像です(チト古い?)。

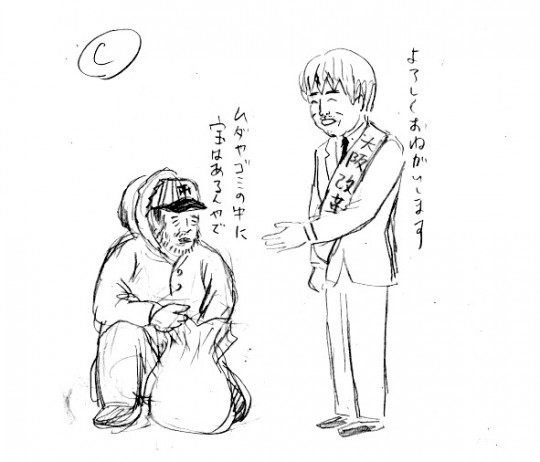

横山ノックのタコ踊り像です(チト古い?)。 真実を語る浮浪者(説明的すぎ?)。

真実を語る浮浪者(説明的すぎ?)。

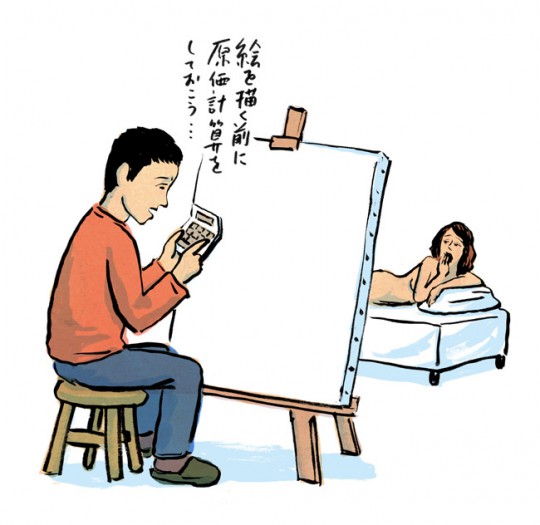

ベン・シャーンの特集の「芸術新潮」今月の藤田一人さん「わたし一人の美術時評」は美術市場の不況について。意外にな事に百貨店業界では美術や宝飾品が2011年、6月から9月にかけて4ヶ月連続売り上げがプラスだそうだ。不況下の美術品売買は活発になる、とは従来から言われていたことらしい。事実欧米のオークションではウォーホルの作品が10億円を越える値段で落差された。しかしそんな話題がさっぱりないのが日本の美術市場。

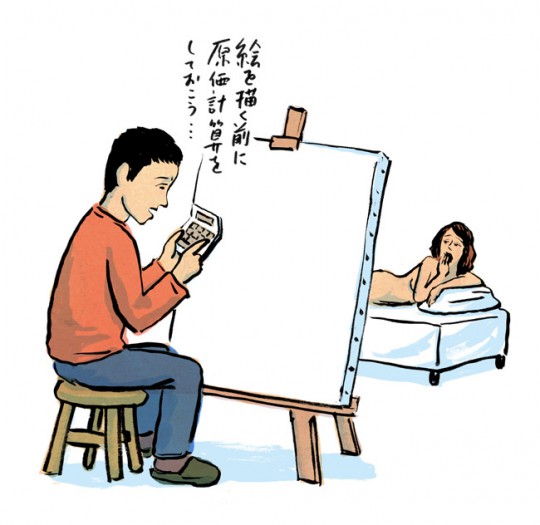

「美術品の価格が、ものとしての実質ではなく、一種の社会的信用度であるがゆえに、美術商は組合組織を作り、作品の流通と価格の安定を図って来た。」そういう市場システムが今は崩壊した。我がイラストレーター業界にはそういう市場システムはないが、やはり同じ絵を描いている者としてなかなかに興味深いお話が載っている。是非、芸術新潮を買って読もう!…というわけで私が描いたのはコレです。 若手画家が絵を描く前に売値と原価を考えて電卓をはじいております。時給に計算しなおすと、こんなことならバイトした方がいいよ!っと思うことは多々あるでしょうが、「お金は後からついて来る」と思いなおして、損得勘定を捨てて臨まなければ道は開けません。自己投資して油田を掘り当てましょう。自分が自分のパトロンだと思えばいいのです。…と私も自分に言い聞かせております。その他のアイデアはこんなのでした。

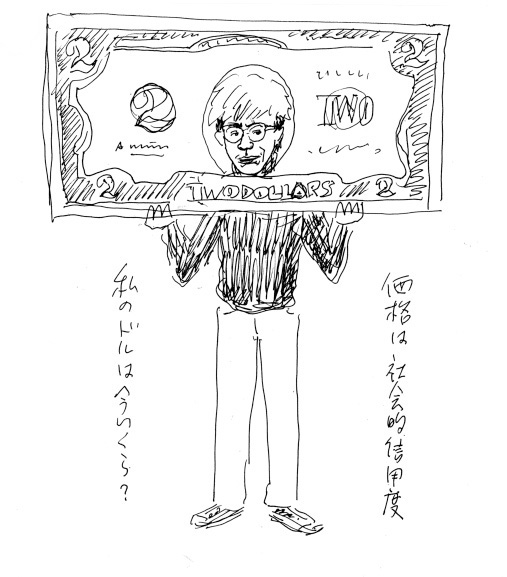

若手画家が絵を描く前に売値と原価を考えて電卓をはじいております。時給に計算しなおすと、こんなことならバイトした方がいいよ!っと思うことは多々あるでしょうが、「お金は後からついて来る」と思いなおして、損得勘定を捨てて臨まなければ道は開けません。自己投資して油田を掘り当てましょう。自分が自分のパトロンだと思えばいいのです。…と私も自分に言い聞かせております。その他のアイデアはこんなのでした。 コラムにもでてきたウォーホル。ラフなので似顔絵にてませんが。2ドル札をシルクで刷った、あのアンディは今や美術市場では決して評価の下がらない安定した価値です。

コラムにもでてきたウォーホル。ラフなので似顔絵にてませんが。2ドル札をシルクで刷った、あのアンディは今や美術市場では決して評価の下がらない安定した価値です。 絵の価値なんてたしかになんだかわからんもんですね。ちなみに1月号の「美術手帖」は世界のアートマーケット特集でなかなかおもしろかったです。

絵の価値なんてたしかになんだかわからんもんですね。ちなみに1月号の「美術手帖」は世界のアートマーケット特集でなかなかおもしろかったです。

明けましておめでとうございます。今年もよろしくおねがいします。

発売中の「美術手帖 ・1月号」に海洋堂から発売される岡本太郎フィギュアの紹介文を書きました。そう、今回は絵はなし。文章だけ。いや〜、文章ってむつかしい。(クリックすると大きくなって読めるけど恥ずかしいから、しなくていいです。)

たまたま、新潮社の「波」を読んでいたら、最近エッセイ本を出されたという漫画家の柳沢きみおさんがこんなことを書いておられて共感した。「文字だけで何かを読者に伝える文章の仕事はやっかいだ、とは感じます。漫画は絵で簡単に説明出来ます。しかし、文章に関しては、これで相手にちゃんと私の言いたい事や、その場の情景が伝わるのだろうか、というのが不安になってしまうので、悩み考え込んでしまうのです。」まさにそうそう!文章は「達意」のために書くのが一番大切だと思う。絵だと描いたものはそのままイメージとしてそこにあるので、自分が見てるものと人が見ているものには違いがない。文章はそこでつまづく。でもそればかり心配すると説明過剰になって面白さをそこねてしまうこもある。そのへんのさじ加減もむつかしい。

来年の5月に出る作品集のために最近文章を書いているのだが、非常にてこずっている…。でも、ふだん頭の中で思っている事も文章にしてみることで、より考えることが出来る。文章というのはそれ自体が論理的にできあがっているので、頭の中のあやふやな状態で思ったり閃いたりしたことを文章にあてはめると、考え方の道筋に思わぬ不具合が見つかったりする。その反面、どこかで辻褄をあわせようとしているのではないかとも思たりして……とにかく文章は難しいなっ!ってことです。(おわり。また来年!)

橋下市長がそもそも政界に打って出る後押しをした人物としてやしきたかじんさんがいます。「鈴虫の声を持つゴキブリ」と言われるたかじんの歌を聴いて感動し、思わず決断をくだしてしまった…そんな場面を勝手に想像して描きました。そう、この橋下市長の感動のように芸術は人間には必ず必要なものなのです。人間は芸術の恩恵なしには生きられないのです。そのところは忘れてもらっては困りますよ…ということで。(たかじんさん初期の食道ガンで休養とのニュース。元気に復活されることを願います。)

橋下市長がそもそも政界に打って出る後押しをした人物としてやしきたかじんさんがいます。「鈴虫の声を持つゴキブリ」と言われるたかじんの歌を聴いて感動し、思わず決断をくだしてしまった…そんな場面を勝手に想像して描きました。そう、この橋下市長の感動のように芸術は人間には必ず必要なものなのです。人間は芸術の恩恵なしには生きられないのです。そのところは忘れてもらっては困りますよ…ということで。(たかじんさん初期の食道ガンで休養とのニュース。元気に復活されることを願います。) 横山ノックのタコ踊り像です(チト古い?)。

横山ノックのタコ踊り像です(チト古い?)。 真実を語る浮浪者(説明的すぎ?)。

真実を語る浮浪者(説明的すぎ?)。