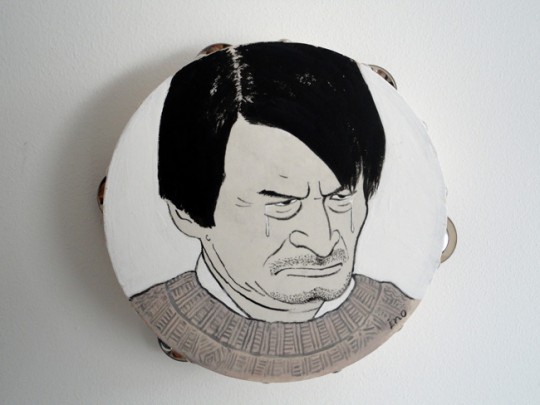

12月20日からはじまるTAMBOURIN GALLERY presents FANTASTIC DAYS 2011」に参加します。(25日まで)タンバリンギャラリーはこちら

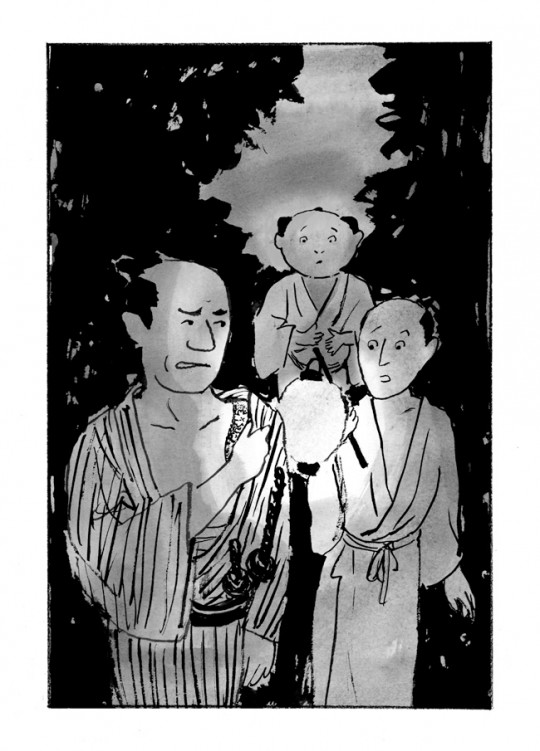

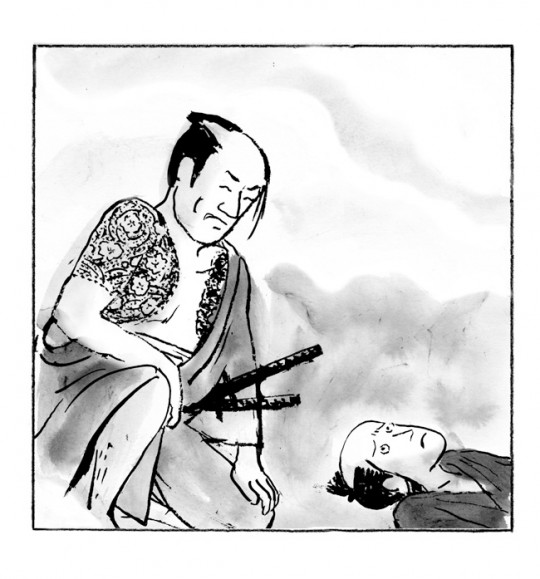

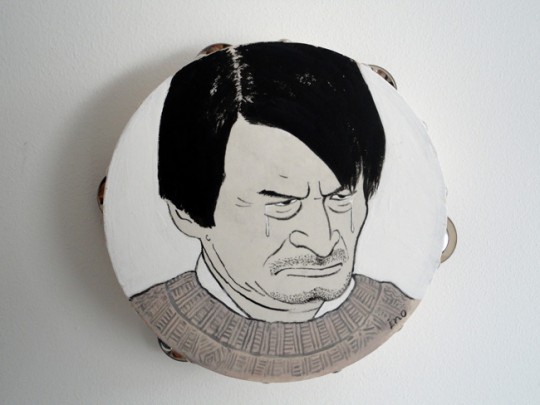

タンバリンギャラリーにちなんでタンバリンに絵を描くわけだが、タンバリンにちなんで丹波哲郎を描こうと思っていたものの、ふと嫌な予感がしてやめた。…それで僕は最近、山田太一脚本のドラマ「早春スケッチブック」のDVDを借りて来て感動しながら見ていたので、その主演の山崎努を描くことにした。なぜ山崎努が描いてあるのかお客さんには意味がわからないかもしれない。すごく描きたかったから。ただそれだけです。 このタンバリンはどうでもいいとしてこのドラマは傑作だから是非見て欲しい。「早春スケッチブック」のワンシーン

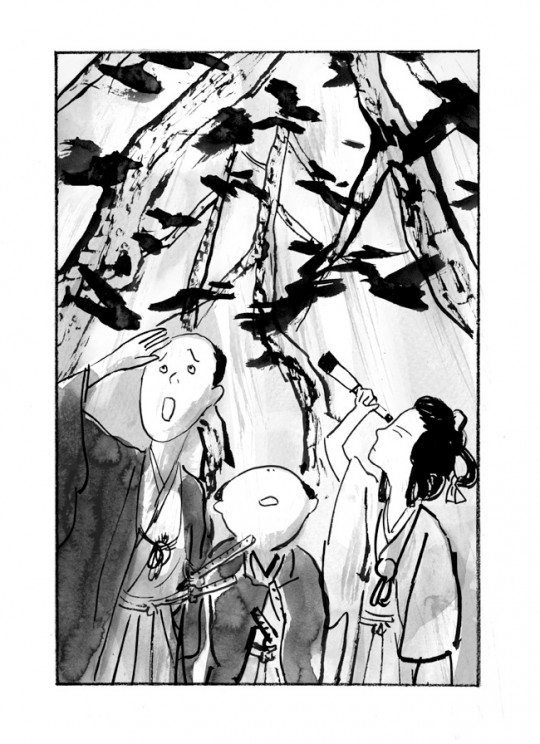

このタンバリンはどうでもいいとしてこのドラマは傑作だから是非見て欲しい。「早春スケッチブック」のワンシーン

DVDを見ながら描いていたら、思いのほか似てしまったが、しかし、ただ似てる、というだけの絵のような気がして来た。ニュアンスがない。単純化してフワリとデフォルマッションを加えた僕の好きな感じではない。…でもこの場合はあまりそういうのもそぐわないかな。もう一個タンバリンがあったので、そっちはニュアンスを大事に描いてみよう。というわけで描いたのがコレです。 …なんだこりゃ。胸を触ってるのかしら?描いた本人もよくわからない。山崎努とこの絵の落差。あいかわらずです。売ってるって。いるかな〜、こんなの?

…なんだこりゃ。胸を触ってるのかしら?描いた本人もよくわからない。山崎努とこの絵の落差。あいかわらずです。売ってるって。いるかな〜、こんなの?

まあ、遊びはこのくらいにしといて来年5月にタンバリンギャララリーで個展やりますので、よろしくおねがいします。

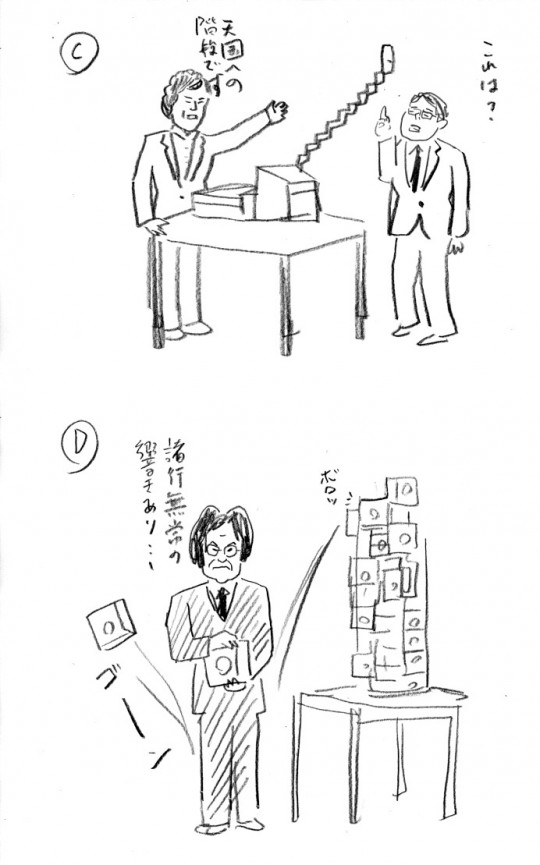

今売ってる、素敵な高峰秀子が表紙の芸術新潮、藤田さんの今月の美術時評は「次期国民的画家候補」ということで、千住博さんを挙げていた。国民的画家とは、絞り込んで考えた場合、横山大観や川合玉堂、東山魁夷、平山郁夫、などのことで、共通して作品が日本のロマンを象徴していること、その前に日本画家(日本画とは近代ナショナリズムを背負った絵)であること。他にも文化事業の担い手であったり、大衆的な知名度も必要。そんな条件に合う人が今はいない。カリスマはもう必要としない時代かも知れない。そこで藤田さんは千住さんを挙げているのだが、千住さんにも課題があるという。そこは芸術新潮を買っていただくか、立ち読みしていただくかでご確認くださいませ。

てなわけで、今回私が描いたのはこんな絵です。横山大観が富士の絵を量産しているところ。 もうひとつの案はこうでした。課題を残した国民的画家候補にひっかけて、課題を残した横綱候補。今は、本場所の通路で警備にはげむ魁皇です。ちょっとわかりにくかったかな?

もうひとつの案はこうでした。課題を残した国民的画家候補にひっかけて、課題を残した横綱候補。今は、本場所の通路で警備にはげむ魁皇です。ちょっとわかりにくかったかな?

NY日記その1NY日記その2NY日記その3

さて4週にわたって書いて来たNewYorkレポートも今回でやっと最終回。

10月22日(晴れ)今日はいつものように朝から美術館には行かない。蚤の市に出かける。蚤の市にもホームページがある。「Hell’s Kitchen Flea Market」

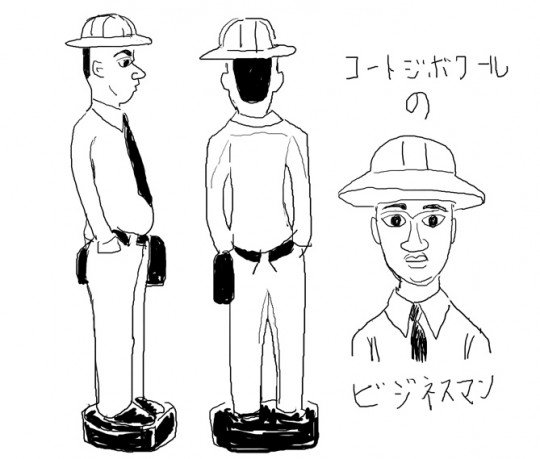

僕はもともと物欲が少なく、いろんなものがゴチャゴチャ置いてある蚤の市とかでモノを買うのが苦手だ。ちょっとおもしろいなー、とは思っても欲しいかな?と自問自答するとたいがい「いらないな…」という答えがかえって来る。日本でも世田谷の「ぼろ市」など何度も出かけたことがあるが、結局何も買わない。でも雰囲気が好きだ。NYの蚤の市も同じような気安さがあった。そして売っている人の人相がみな良かった。英語の発音が聞き取りやすい。古いものが好きな人はいい人なのか?でもどこかでぼったくられるのではないかという気持ちも拭えない。特に何も買う気はなかったが、アフリカの木彫りの人形を一体買った。象牙海岸の産だそうだ。 45ドルを25ドルに値引きしてもらう。まわりの友だちが掛け合ってくれて、僕は何もしていないが安く買えた。人の良さそうな黒人青年が売っていた。

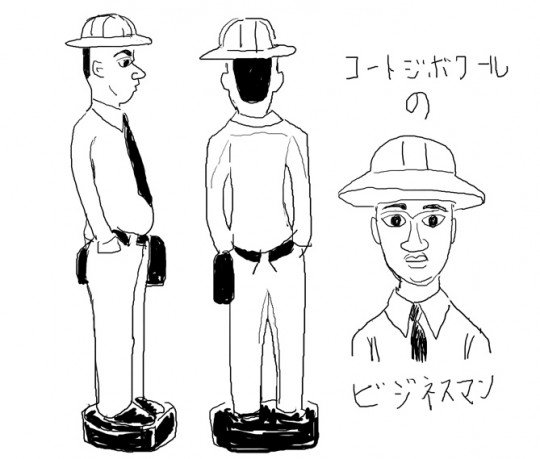

45ドルを25ドルに値引きしてもらう。まわりの友だちが掛け合ってくれて、僕は何もしていないが安く買えた。人の良さそうな黒人青年が売っていた。 コートジボアールのビジネスマン。この人形、他にも種類があったが。これがきわめて形も色も良く、いくら見ていても飽きがこない。

コートジボアールのビジネスマン。この人形、他にも種類があったが。これがきわめて形も色も良く、いくら見ていても飽きがこない。 お腹の出っ張り具合。腕のライン、顔の造作、み、み、み、見飽きないヤツだな〜。見飽きないということは、見る度に何かしら発見があるということだ。こんな木彫り人形からも教えられることは多い。

お腹の出っ張り具合。腕のライン、顔の造作、み、み、み、見飽きないヤツだな〜。見飽きないということは、見る度に何かしら発見があるということだ。こんな木彫り人形からも教えられることは多い。

さて、お昼は「Corner Bistro」という老舗ハンバーガー屋に行く。

角にあるから「コーナービストロ」という名前だね。やはり一度は本場のハンバーガーを食わないと!「コーナービストロ」のサイト

今日はやっとこれから美術鑑賞。とあるギャラリーでやってたアレクサンダー・カルダーを見に行く。

「The Pace Garelly」

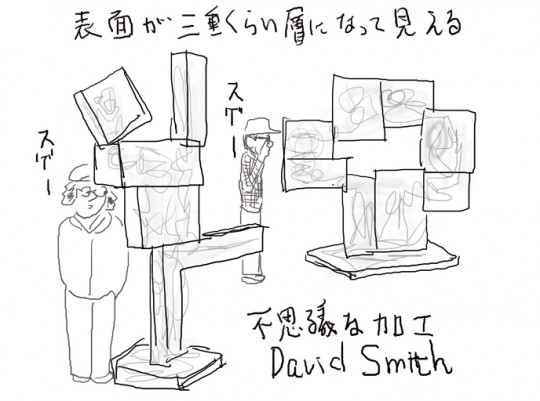

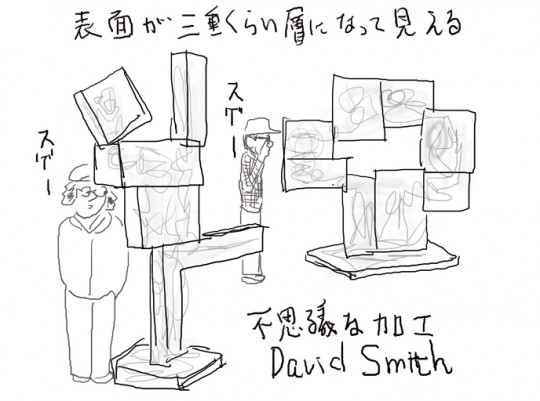

たくさんモビールを見ることができた。美術館でなくてギャラリーだから雰囲気も違う。つい身近に感じて「フーッ」と息をモビールにかけてしまった。そうするとユラユラ、動き出す。触っちゃダメでもコレはいいかな?”ものの本”によると、この「モビール」というのはカルダーが新しい彫刻を模索する中で誕生し、それを見たデュシャンが「モビール」という名前を付けたそうだ。みんな小学生のときに作った人も多いだろうけど、意外なところでカルダーだけでなくデュシャンの恩恵まで受けてるとは…。 それから我々は「ホイットニー美術館」へとハシゴした。ここはマルセル・ブロイヤーの設計で、美術館自体に見惚れるところが多かった。パッと見奇抜なグッゲンハイムに負けていない。照明から階段の細部に至るまで唸らせる。グッゲンハイムとホイットニー、どっちかもらえるんだったらホイットニーかな。近々ここはメトロポリタンの一部(別館?)になるそうだ。ホッパーの作品も良かった。デイヴィッド・スミスという人の鉄の彫刻の展示がワンフロア全部でやっていて、これがまたまた良かった。カルダーもそうだけど、まとめて見るというのはいいっすね。デイヴィッド・スミスさん戦争中は溶接工の仕事をしていたそうだ。

それから我々は「ホイットニー美術館」へとハシゴした。ここはマルセル・ブロイヤーの設計で、美術館自体に見惚れるところが多かった。パッと見奇抜なグッゲンハイムに負けていない。照明から階段の細部に至るまで唸らせる。グッゲンハイムとホイットニー、どっちかもらえるんだったらホイットニーかな。近々ここはメトロポリタンの一部(別館?)になるそうだ。ホッパーの作品も良かった。デイヴィッド・スミスという人の鉄の彫刻の展示がワンフロア全部でやっていて、これがまたまた良かった。カルダーもそうだけど、まとめて見るというのはいいっすね。デイヴィッド・スミスさん戦争中は溶接工の仕事をしていたそうだ。

「ホイットニー美術館」

そうそう、ホイットニーの前に露天商が出ていて、そこはアフリカの民芸を売っていた。そういえばこの手の店はグッゲンハイムの前にもいたぞ。観光客相手の商売だ。アフリカのお面やらを見ていると、なんとそこに昼間買ったコートジボアールの人形達もあるではないか。しかも下のダンボールにはゴロゴロ入ってる。でも僕の買ったのと同じのはいない。この人形はビジネスマンだけではなくいろんな職業の人形がある。やはり僕の買ったのが一番いい。くやしまぎれではなく、これはマジだ。しかし、ザラにあるものなんだな。一応値段を聞くと40ドルだと言った。あれ、蚤の市より5ドル安いぞ。まあ、25ドルで買ったのはけっこういい線まで下げたかな?どこかで元締めがいるな、この商売。

さあ、今日はNYも最後の夜。最後の晩餐はホテルの近所のイタリアン。美味しいけど量が半端なく多い。しかし、Kさんの注文の仕方がうまくて、腹十分目でピッタリとおさまる。この量で、コースでいうなら2人分くらい。それを6人で食べてもお腹いっぱい。デザートはきっちりひとり一個食べたけど。 少し高級なお店だとやはり白人の人が多い。お店によって客層が違うのはどこの国でもそうだが、それが人種となって現れるのは、シビアだ。ちなみに美術館の監視員はほぼ黒人の人。

少し高級なお店だとやはり白人の人が多い。お店によって客層が違うのはどこの国でもそうだが、それが人種となって現れるのは、シビアだ。ちなみに美術館の監視員はほぼ黒人の人。

10月23日(曇り)今日の昼前にはもう出立する。今日は最後の朝食。ホテルには朝食はついていない。近所の「オリンピック」という店に行く。ここは2度目に行くと「アミーゴ!」と呼んでくれる。 働いている人達はメキシコ系の人で、太った女将さんをはじめみんな親しげな雰囲気濃厚。旅行も終わり頃になると、僕も気が大きくなって、コミュニケーションしてみようという気になった。(基本的に僕は、話しかけられても、言葉がわからないのでニヤニヤしているだけの典型的日本人なのだが…)というわけで最後はこのツーショットで決めてみました。

働いている人達はメキシコ系の人で、太った女将さんをはじめみんな親しげな雰囲気濃厚。旅行も終わり頃になると、僕も気が大きくなって、コミュニケーションしてみようという気になった。(基本的に僕は、話しかけられても、言葉がわからないのでニヤニヤしているだけの典型的日本人なのだが…)というわけで最後はこのツーショットで決めてみました。

近くに行ったら寄ってあげよう。2回行けば常連とみなされる。「オリンピック」はこんな店

NewYork日記その1はコチラNewYork日記その2はコチラ

10月21日(晴れ)昨日、やっと充分な睡眠がとれたおかげで、元気も盛り返してきた。今日は大旅行の中の小旅行に出かける日。マンハッタンから電車で80分、「ディア・ビーコン」という美術館に行く。

マンハッタンを離れて田舎に向かう。旅は非日常なのに、なんだかのどかな気分になってくるのは、やはり自然が多いからだろうか。昨日やっと眠れたからだろうか。遠足気分である。

マンハッタンを離れて田舎に向かう。旅は非日常なのに、なんだかのどかな気分になってくるのは、やはり自然が多いからだろうか。昨日やっと眠れたからだろうか。遠足気分である。 ビーコンに近づくにつれ、山々は紅葉している。…というわけで、ハイ着きました。「Dia :Beacon」です。ここはミニマルアートとランドアートの作品を、東京ドームの半分ほどもある建物の中に納めた美術館で、元はナビスコのパッケージを作る工場でした。入り口を見ただけではそんなに広いとは想像つかないけど。

ビーコンに近づくにつれ、山々は紅葉している。…というわけで、ハイ着きました。「Dia :Beacon」です。ここはミニマルアートとランドアートの作品を、東京ドームの半分ほどもある建物の中に納めた美術館で、元はナビスコのパッケージを作る工場でした。入り口を見ただけではそんなに広いとは想像つかないけど。 さっそく作品を見て行きましょう。まずは「ブリンキーパレルモ」さんの作品。す、すごいですね!

さっそく作品を見て行きましょう。まずは「ブリンキーパレルモ」さんの作品。す、すごいですね! 板を絵の具で簡単に塗り分けてあるだけなんだけどおもしろい!パレルモさんの作品は横に置いて同じものを作れと言われたら、誰でもすぐ同じものを作れる。しかし最初からこれを作るのはパレルモさんにしか出来ない。なんでこんなことが出来ちゃうのか。虚をつくような作風でも、冷たい感じはない。近づいて作品を見ると手塗りの跡がわかる。なんだかあったかい心持ちになるのである。ユーモアがある。パレルモさんは若くして亡くなったという。惜しい人を亡くしたものだ。ブリンキー・パレルモはこんな人

板を絵の具で簡単に塗り分けてあるだけなんだけどおもしろい!パレルモさんの作品は横に置いて同じものを作れと言われたら、誰でもすぐ同じものを作れる。しかし最初からこれを作るのはパレルモさんにしか出来ない。なんでこんなことが出来ちゃうのか。虚をつくような作風でも、冷たい感じはない。近づいて作品を見ると手塗りの跡がわかる。なんだかあったかい心持ちになるのである。ユーモアがある。パレルモさんは若くして亡くなったという。惜しい人を亡くしたものだ。ブリンキー・パレルモはこんな人

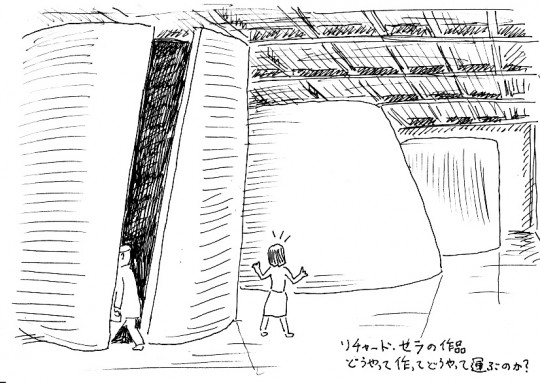

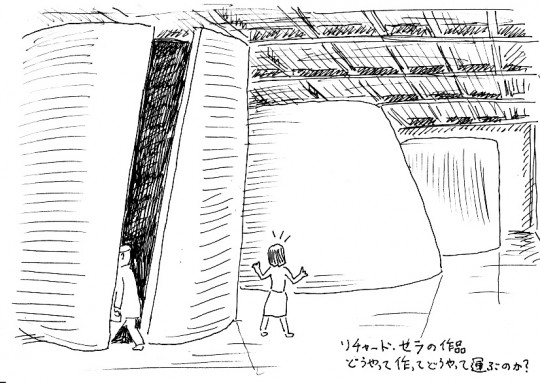

おっと、「ディア・ビーコン」は写真撮影が禁止だった。さっきの1枚はそれを知らない時に撮ったから許してもらおう。ひろーい美術館の中を美大生さんかと思われる監視員がブラブラ歩いているのだが、注意されてしまった。美術館に来ると海外でも居場所が見つかるが、MOMAやメトロポリタンは観光客が多くてそうでもない。ここは全然お客さん少なくて、居心地いい。照明はなく、天井から入る光だけ。この建物(1929年建築)自体が美しい。 パレルモさんとちがってセラさんの作品は同じようなもの作れと言われても出来ないな。先立つものがないとねぇ。パレルモさんとは対局的。

パレルモさんとちがってセラさんの作品は同じようなもの作れと言われても出来ないな。先立つものがないとねぇ。パレルモさんとは対局的。

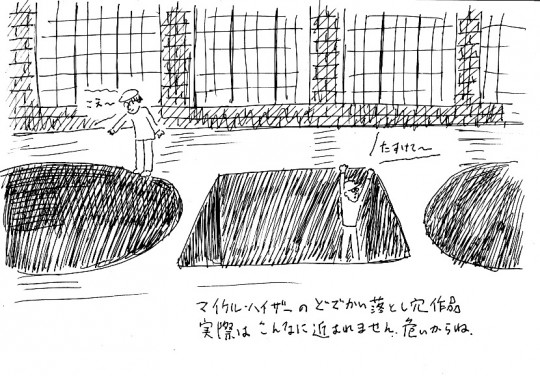

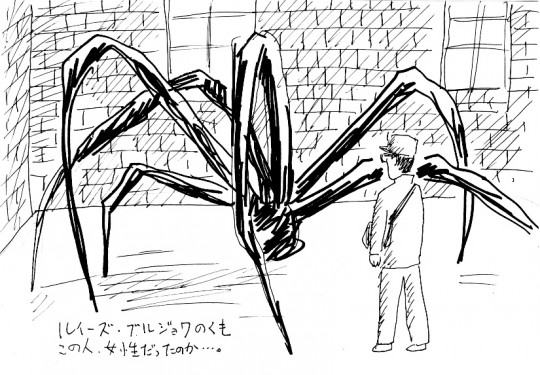

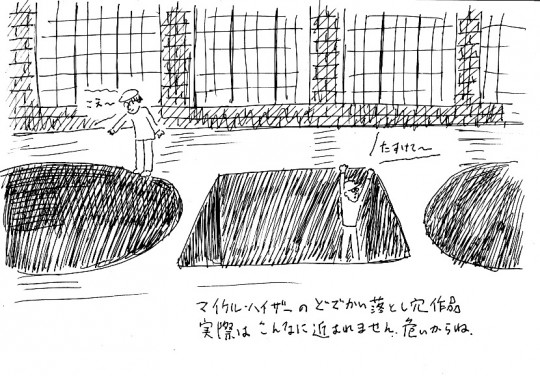

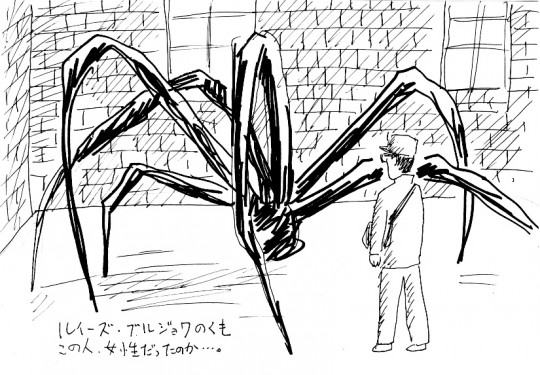

ハイザーさんもおおがかりですね。床に埋め込んであるからたぶんここでしか見れない。そういう意味ではここの美術館はわざわざ来る甲斐のあるところだ。 この作家は女性だったんだ。六本木ヒルズにもありますね。でもここにあった蜘蛛の方がより気持ち悪くて好き。他の彫刻もみんな気持ち悪くて好き。彼女の作品のテーマには父親のことも多く、男性陰部をいじめるような作品がけっこうあるそうな。そう聞くとなんだか合点がいく。展示場が古い工場というのもぴったりだった。

この作家は女性だったんだ。六本木ヒルズにもありますね。でもここにあった蜘蛛の方がより気持ち悪くて好き。他の彫刻もみんな気持ち悪くて好き。彼女の作品のテーマには父親のことも多く、男性陰部をいじめるような作品がけっこうあるそうな。そう聞くとなんだか合点がいく。展示場が古い工場というのもぴったりだった。

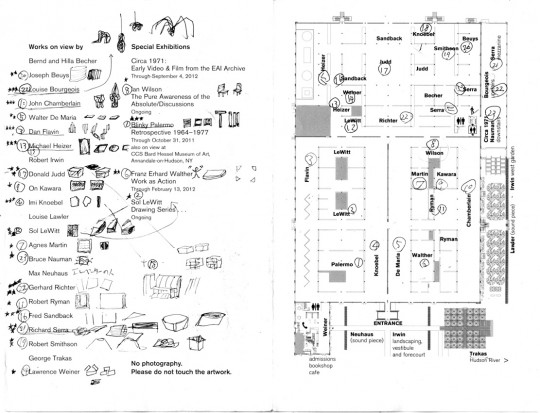

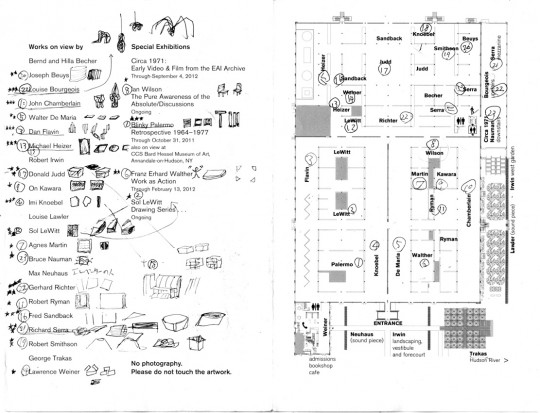

上の3点は絵に描きやすかったから描いたけど、もっと色々ある。美術館の案内図に作家の作品をメモしながら見た。これはミニマルアートやランドアートだから出来るけど、普通の絵画ならめんどくさくて出来ない。ここにあるのは傑作ばかりなのにあえて三ツ星で採点してしまった。まぁ、勝手な遊びということで。お許し下さい。クリックするとでかくなります。

ビーコンからの帰り道、切符を切りにやってきた(切った切符は座席にチョコンとはさんでおく)車掌さんと我々との会話。「美術館に行ってきたのかい?おもしろかった?」「とてもおもしろかった。行ったことありますか?」「いや、私はまともな頭をしているから、行ったことはないよ。」 その車掌さんだと思うが、終点グランドセントラル到着のアナウンスの前に歌(スキャット?)を披露した。車内は全員爆笑。車内の女の子がひとり「大好き!」と叫んだ。どういった内容の歌かわからないけど我々も笑った。旅に、こういう思わぬプレゼントがあると実に印象深くなるものだ。「ディア・ビーコン」は道中の景色もいいし、美術館も素晴らしい。NYに行くときは足を伸ばして損はない。グランドセントラル駅で往復の電車代とビーコンの入場料が込みの割引チケットが買える。たしか30ドルくらいだった。(NY日記、来週でやっと終わるよ)

その車掌さんだと思うが、終点グランドセントラル到着のアナウンスの前に歌(スキャット?)を披露した。車内は全員爆笑。車内の女の子がひとり「大好き!」と叫んだ。どういった内容の歌かわからないけど我々も笑った。旅に、こういう思わぬプレゼントがあると実に印象深くなるものだ。「ディア・ビーコン」は道中の景色もいいし、美術館も素晴らしい。NYに行くときは足を伸ばして損はない。グランドセントラル駅で往復の電車代とビーコンの入場料が込みの割引チケットが買える。たしか30ドルくらいだった。(NY日記、来週でやっと終わるよ)

このタンバリンはどうでもいいとしてこのドラマは傑作だから是非見て欲しい。「早春スケッチブック」のワンシーン

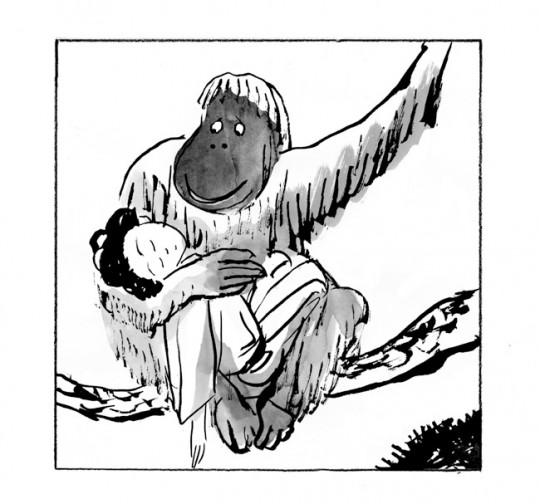

このタンバリンはどうでもいいとしてこのドラマは傑作だから是非見て欲しい。「早春スケッチブック」のワンシーン …なんだこりゃ。胸を触ってるのかしら?描いた本人もよくわからない。山崎努とこの絵の落差。あいかわらずです。売ってるって。いるかな〜、こんなの?

…なんだこりゃ。胸を触ってるのかしら?描いた本人もよくわからない。山崎努とこの絵の落差。あいかわらずです。売ってるって。いるかな〜、こんなの?