先週からのつづき。先週のブログはコチラです。

10月20日(木)晴れ。飛行機の中、18日、19日と時差と無意識の緊張で、眠れない夜が続いた旅行の3日目。今日は「メトロポリタン美術館」へ行く。体力の消耗を考えて午前中はやや無口であった。この巨大な美術館もまた公立ではない。入場無料のかわりに寄付金を25ドル払わなければならない。これって、歴史的円高の現在、さほど高くは思わないが、日本以外の国から来た人にとってはかなりの金額になる。

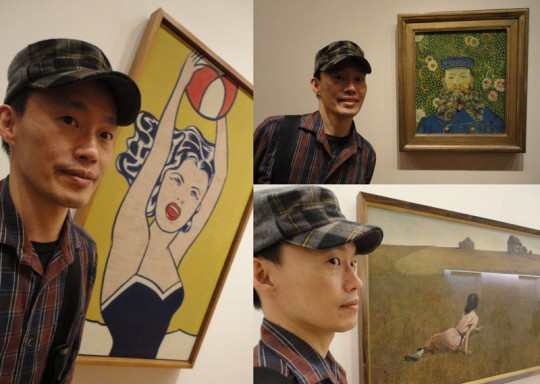

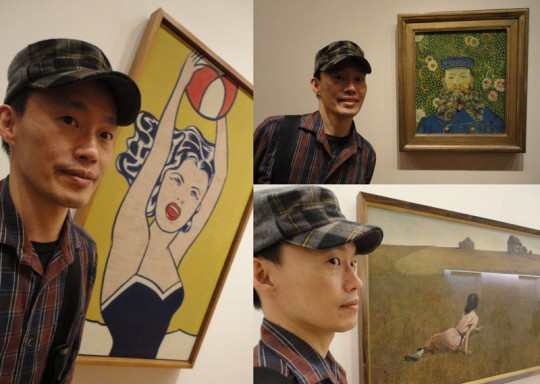

まずは元気なうちに、見たいものから見て行こう、ということでポスト印象派の部屋へ直行。 メトロポリタンにはゴッホがたくさんあった。絵の前に立つと、絵の具という平面を塗る為の物質が、盛り上がって立体物になっていることに毎度ながら驚く。今とくらべて絵の具も安いものじゃなかっただろうに、この気前のよい使い方。ゴッホは金の使い道を知っていたわけだ。ゴッホは絵と人生を同時に語られてしまい、それによって絵だけを見てもらえなくて損をしている。絵と人生を近づけて語ることは、絵を見る場合プラスばかりではなく邪魔にもなる。…しかしだ、やはりこうして絵の前に立つと、とても気持ちがなぐさめられる。ゴッホの絵にはそういう作用がある。描かれているのは飲み屋のおばさん、近所の風景、自画像なのに…。セザンヌは絵の為に絵を描いたけど、ゴッホは人生のために絵を描いている部分もあると思えてくる。だからそんな気分になるのかな?見てるこっちもつい、ゴッホの人生と絵を近づけてしまいそうになるのも自然なことかもしれない。

メトロポリタンにはゴッホがたくさんあった。絵の前に立つと、絵の具という平面を塗る為の物質が、盛り上がって立体物になっていることに毎度ながら驚く。今とくらべて絵の具も安いものじゃなかっただろうに、この気前のよい使い方。ゴッホは金の使い道を知っていたわけだ。ゴッホは絵と人生を同時に語られてしまい、それによって絵だけを見てもらえなくて損をしている。絵と人生を近づけて語ることは、絵を見る場合プラスばかりではなく邪魔にもなる。…しかしだ、やはりこうして絵の前に立つと、とても気持ちがなぐさめられる。ゴッホの絵にはそういう作用がある。描かれているのは飲み屋のおばさん、近所の風景、自画像なのに…。セザンヌは絵の為に絵を描いたけど、ゴッホは人生のために絵を描いている部分もあると思えてくる。だからそんな気分になるのかな?見てるこっちもつい、ゴッホの人生と絵を近づけてしまいそうになるのも自然なことかもしれない。

次はバルテュスを探しに移動する。その途中で近代、現代美術の部屋を通るので、それらの傑作たちも拝めた。バルテュスは実は本物は一度も見たことがなかった。画家は生まれた時代によって作品が左右される。だけど、その時代に生まれなかったら全く違う絵を描いていたかもしれないというのは少しさみしくもある。でもバルテュスは違う時代に生まれても同じ仕事をしたのではないかと思わせる。

かっこいいな〜!人と人の間にある間。魔。間をもっとも大事にした芸人、勝新太郎との映像は何度見ても飽きないので、みなさんにも見て欲しい。勝新太郎、友人バルテュスに会いに行くお宝映像。

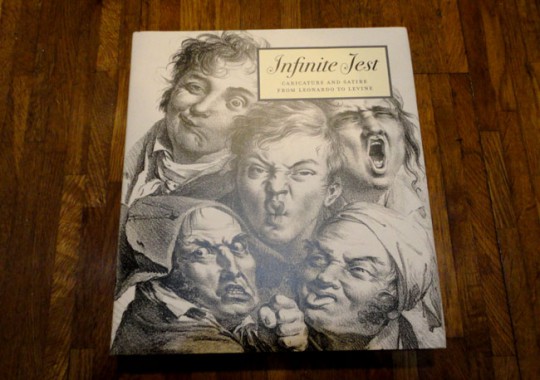

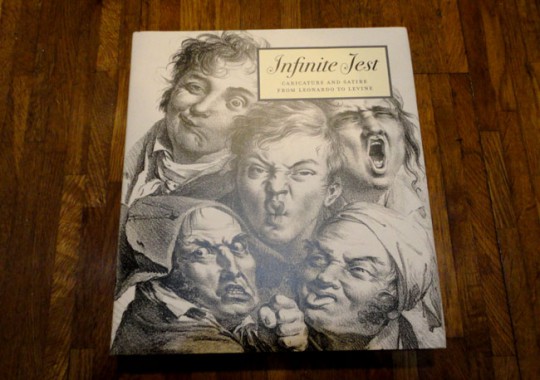

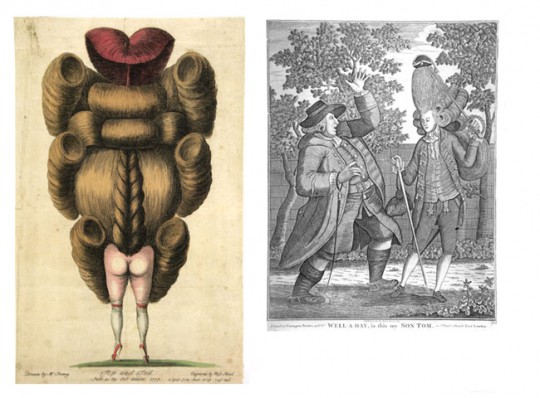

特別展では「カリカチュア」を集めた展示があって、これはヒントになった。これから僕に新しい扉を用意してくれるかも知れない。

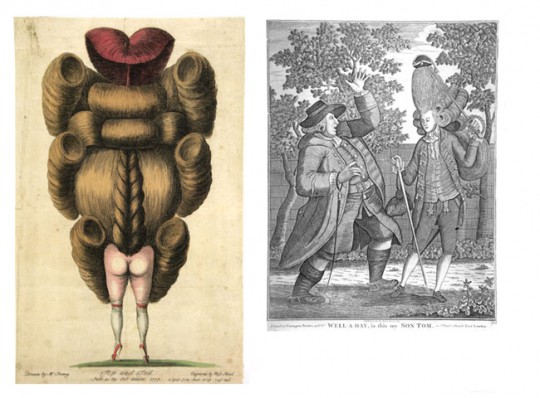

僕の芸風はカリカチュアっぽいのだが、グロテスクに誇張された風刺画などは実は僕の苦手とするところであった。似顔絵も和田誠派か山藤章二派かに別れるなら、迷うことなく和田誠派に手をあげたい。しかし、この展示を見てひとえに「カリカチュア」と言っても色んな絵があり、アル・ハーシュフェルド(この超有名な画家も、もちろん知らなかった)などの美しい線に見惚れてしまった。あとmariusu de zayas(マリウス デ ザイヤスとでも読むのだろうか?)というメキシコ人の絵描きの絵が特にシャレててよかった。この人は、もうひとつの特別展「スティーグリッツ」のコレクション展にもたくさん絵があった。スティーグリッツも僕は知らなくて金持ちのコレクターかと思っていたがジョージア・オキーフの旦那で有名な写真家なんだってね。ニューヨークでギャラリーをやっていて若き日のマン・レイに眼をかけていた人でもある。

無意識にカリカチュアを描いていた僕がこれからは意識して勉強すれば、カッパが泳ぎを覚えるが如し、サルが木登りを習うがごとし、オニが金棒をもって大暴れするように活躍するかもしれない…?

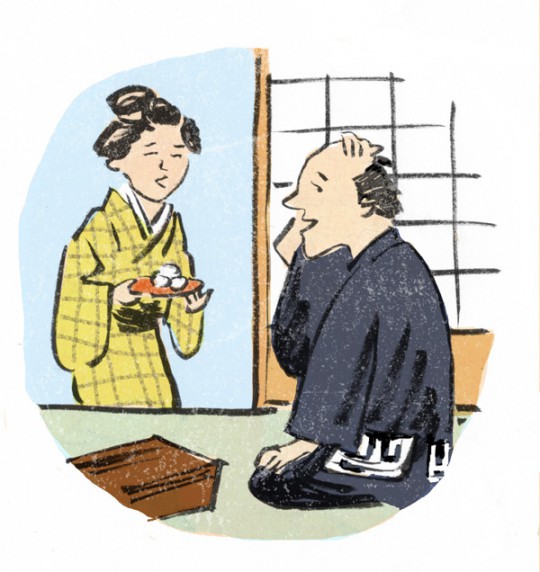

アル・ハーシュフェルドはこんな絵を描く人です。

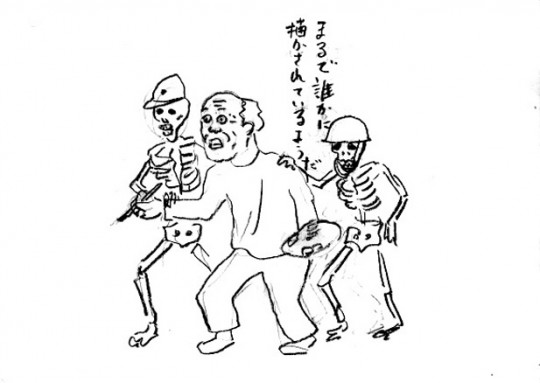

marius de zayasはこんな絵を描く人です

図録の中にはこういうくだらない絵もあって思わず吹き出してしまう。

ここにカリカチュア展のことが詳しく載っていた。

さて、他にもエジプトのお墓をそのまま持ってきて展示してあるのや、薄気味悪い西洋東洋の鎧や甲冑を見たり、と博物館的なものも楽しんだあと昼食。お酒も飲んでお腹もいっぱいになるとさすがに眠気に襲われる。美術館は歩きっぱなしだから足が疲れる。数日の睡眠不足がたたって、頭がボーッとしてきた。しんどい…。眼が充血して真っ赤だ。なんだか、もうヘトヘトになってしまって、今、ニューヨークで何がしたいか?と聞かれれば、とにかく寝たい、と答える状況になってきた。ベンチに座るとなかなか起き上がる気力がなかった。

まだ3時くらいだったが、ギブアップしてホテルに帰ることにする。(結局レンブラントやフェルメールは一枚も見なかった!)もうタクシー乗っちゃおう。ニューヨークのタクシーは結構乗車拒否が多かったけど、とても怪しげな黒人(老人なのか若いのかわからない)がタクシーを勝手に止めてくれて、乗ることになった。もちろんチップを要求してきたので1ドル渡す。このタクシー自体、勝手なところに行って法外な金額を要求してくるのかもしれない…そう考えるととても心配になってきた。眠気と心配。これはストレスだ。しかし、すんなりとホテルに着いて心から安心する。

さて寝酒を買いたくて、ハードリカーを探したがスーパーやデリには置いてないようだった。仕方なく缶ビールを6缶買う。ビールはおしっこで起きそうだから飲みたくなかったんだけど、一缶飲んでベッドにもぐり込んだ。すると2時間眠れた。起きておしっこに行き、また一缶飲んで寝る。それを3回繰り返して計6時間眠ることができた。この日の晩飯は「寿司田」の予定だったが自分ひとりホテルで寝ていたのだ。みんなが食事の帰りに寿司の折り詰めをもって部屋に遊びにきた。なんだか入院している人の気分だった。寿司を食べて(レインボーロールうまかった)、また寝るももうあまり眠れなかった。しかしこれで体力はかなり回復した。

思ったよりも安かったらしいです。「寿司田」明日はニューヨークから電車で80分、ハドソン川沿いにある「ディア・ビーコン」という美術館に行く。大旅行の中の小旅行、これが楽しみなのだ。(つづく)

思ったよりも安かったらしいです。「寿司田」明日はニューヨークから電車で80分、ハドソン川沿いにある「ディア・ビーコン」という美術館に行く。大旅行の中の小旅行、これが楽しみなのだ。(つづく)

10月18日(火)晴天。 まさか自分がニューヨークに行くとは思っていなかったが、いざ行くとなると俄然興味もわいて来る。わざわざ絵を見に行く旅であるが、聞くところによると美術館はほとんどが公立ではないという。なぜだ?…そんなことも気になるが、やはりニューヨーク自体がどんなところか知りたい。期待が僕を眠らせてくれないのか、旅慣れてないのか、結局全く寝ないでケネディ空港に着く。 (写真•NY第一食。テーブルが面白い店「The Prime Burger」)

(写真•NY第一食。テーブルが面白い店「The Prime Burger」)

ニューヨーカーはとにかくみんなデカイ、デカイ。肥満が普通の国だ。ガリガリに痩せている人とすれ違うとなんだかホッとする。肥満は当然社会問題になっているが、子供の肥満予防の教育係の先生がすでにデブだったり、ダイエット給食を開発している会社の社長がこれまたデブだったり…という、これは実話だそうな。人にあわせて全てが大きめでゴミ収集車の巨大さには驚いた。

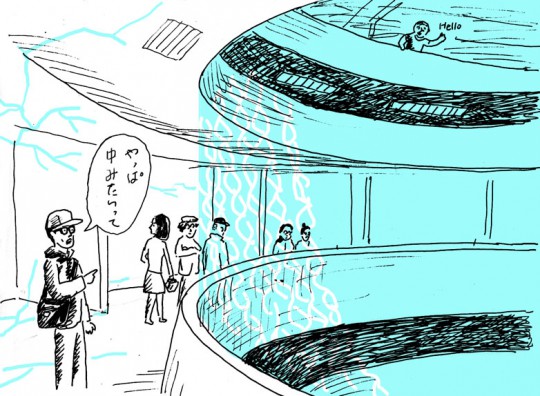

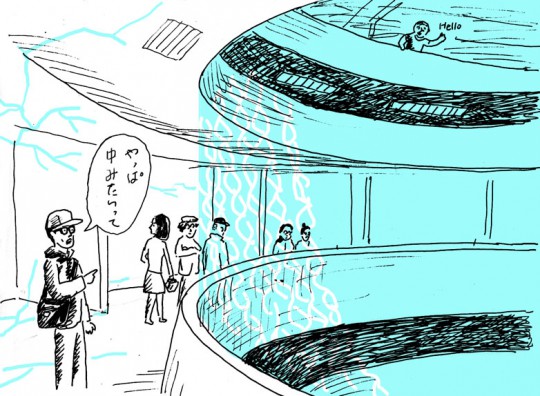

さてまずはグッゲンハイム美術館へ。なんといってもあの有名なカタツムリみたいな螺旋のスロープを降りながらの名画鑑賞を楽しみにしていた。 …しかし!ちょうどニコラロペスという人の特別展示をやっていて、この展示のために吹き抜けの上から下まで隙間なく厚い和紙のようなものでピッタリ塞がれていて、建物の内部を全く見ることができない。ただ通路の中を進むだけであった。本番での驚きを損なわねないように極力写真などで見るのは我慢してきたというのに、なんと間の悪いことだろう。いや、このインスタレーション自体、この建物ならではの展示でなかなかおもしろかったのではあるが…。

…しかし!ちょうどニコラロペスという人の特別展示をやっていて、この展示のために吹き抜けの上から下まで隙間なく厚い和紙のようなものでピッタリ塞がれていて、建物の内部を全く見ることができない。ただ通路の中を進むだけであった。本番での驚きを損なわねないように極力写真などで見るのは我慢してきたというのに、なんと間の悪いことだろう。いや、このインスタレーション自体、この建物ならではの展示でなかなかおもしろかったのではあるが…。 (だいたいの記憶にもとづく展示の様子。青い部分がインスタレーションである。青いカーテンの中身はまったくうかがい知ることが出来ない。)

(だいたいの記憶にもとづく展示の様子。青い部分がインスタレーションである。青いカーテンの中身はまったくうかがい知ることが出来ない。)

他にカンディンスキーの部屋があった(素晴らしい!)。常設コレクションもこじんまり出ていたがゴッホは2点のみだった。1点は小さい油絵で見た記憶のないものだったので、眼に焼き付けておく。セザンヌがふんだんにあった。セザンヌは、絵の中に写実ではない方法で自然を再現しようとした人だ。自然とは調和のことで、デッザンの正確さよりも全体の調和を優先させた。いや、むしろそのためにデッサンは狂わなければならなかったのである。それこそが絵画だ…などと考えこの日はこれで満足した。 (写真•晩ご飯メキシコ料理店「Toloache」イナゴのタコス)

(写真•晩ご飯メキシコ料理店「Toloache」イナゴのタコス)

ホテルに戻って眠る準備を万端にして床に着く。かれこれ30時間くらい起きてるからさすがに眠い。…ところがなぜか眠れない…。お風呂に浸かってもう一度床に着く。…眠れない…。睡眠導入剤はぜんぜん効かず。結局朝までには、記憶のない時間をつないで計算すると2時間くらいはトロトロしただろうか。夜中に大便を5回、小便を10回以上行った。下痢ではない。一体僕の体はどうなっているんだ。

10月19日(水)雨。 今日はMOMAだ。ホテルから歩いて行ける距離。開館前に行ったけどすでに長蛇の列!びっくり。入館料はKさんがMOMAの会員だったので他のメンバー5人も割引にしてもらえる。たったの5ドルで済んだ。ラッキー。しかもだよ、会員特典として列に並ばなくてもいいということで、どんどん中に入って行けた。上の階から順に見る。一番上の6階は「デクーニング」の特別展。デクーニングといえば半抽象のような女性像が有名だけど、それ以外にも大量の抽象作品や初期のいいデッサンなどが色々見れた。かなりのボリュームで満足。ここは写真がNGだったので画像はない。

デクーニングはこんな絵を描く人です(クリック!)

感動の記憶というものはすぐに忘れるものだ。あの体験はまだ自分のどこかに残っていてくれるだろうか?下の階はMOMAのコレクション。傑作がゴロゴロ。これだけでもわざわざ来てよかったなと思う。人はいっぱいなのだが展示は楽に見れてストレスがない。それだけMOMAがデッカイということか?それに日本の美術館とちがってとても楽しい空気が流れている。去年、ロンドンの「テートモダン」に行った時もそう感じた。この違いはなんだろう?まわりが外人ばかりだから?日本だと他の観客がだいたいどんな人でどんな反応してるかもわかっちゃうからかな?写真がOKなのもあるかもしれない。気に入った作品と記念撮影していると、堅苦しい雰囲気はどこかへ飛んで行ってしまう。マチスの「ダンス」はどこかに貸し出し中でした。またしても間が悪い! 「アヴィニヨンの娘たち」ってこんなデカかったのか!実際思ってたよりも大きかった小さかった、という驚きも本物を見る喜びのひとつだ。印刷物にもサイズが記されてるけどほとんど気にしないから。勝手に想像のサイズで見ている。それが裏切られたおもしろさ。

「アヴィニヨンの娘たち」ってこんなデカかったのか!実際思ってたよりも大きかった小さかった、という驚きも本物を見る喜びのひとつだ。印刷物にもサイズが記されてるけどほとんど気にしないから。勝手に想像のサイズで見ている。それが裏切られたおもしろさ。 マチスのこれもでかいなぁ。こういうのを見てるとでかい絵も描きたくなってくる。

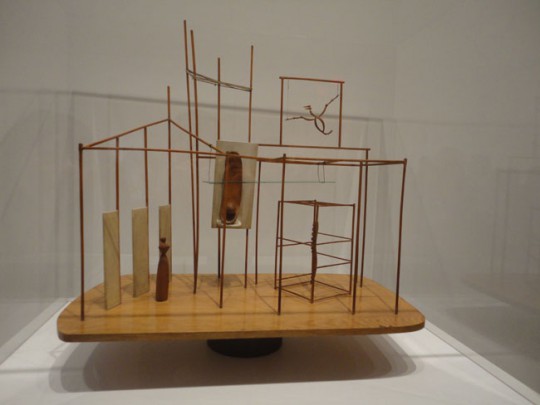

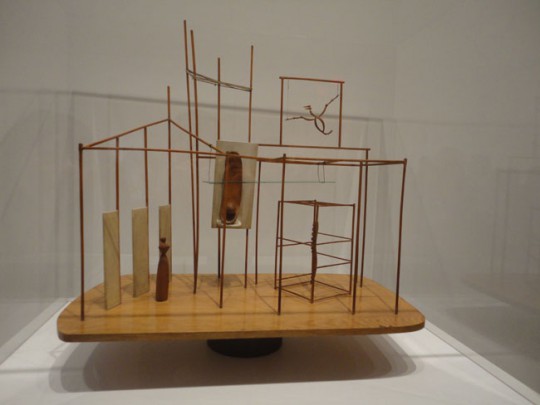

マチスのこれもでかいなぁ。こういうのを見てるとでかい絵も描きたくなってくる。 これはジャコメッティだったと思うけど、こういう意外な作品見れるのもいい。多くの画家はそれと知られた作風以外にも色々実験をしているものだ。

これはジャコメッティだったと思うけど、こういう意外な作品見れるのもいい。多くの画家はそれと知られた作風以外にも色々実験をしているものだ。

昼食後、また観る。しかし、もう疲れ果てて特別展のほうはほとんどパスした。大きなソファは人でいっぱいだ。誰かどかないかそればかり狙っている。やっとあいて座る。もう、ヘトヘト。昼のワインも効いてるし。夕方ホテルに戻る。30分だけストンと眠りに落ちた。

夜は川向こうのブルックリンへ食べに行く。「ピータールーガー」という十何年も連続でナンバーワンに輝く老舗のステーキハウス。運良く予約が取れた。タクシーがなかなかつかまらず15分遅れて店に入ったが、そこからまた30分ほど待たせられる。どういうシステムなんだ?しかし活気がすごい店だ。期待が高まる。デクーニングやその他の絵の感動の多くは今、忘れてしまったが、味は結構覚えたりするんだな…。非常〜においしかった!一人77ドルなり。(老舗ステーキハウス「peter luger」)

さて、今日こそ眠れるはずだし、寝なきゃヤバい。もうかれこれ何時間起きているのか計算もできない。平たいお風呂に無理矢理体を浸けてあたたまる。ボーッとしたところで睡眠導入剤を飲んでベッドに潜り込んだ。おやすみー!………あれ?ね、ね、眠れない!!!!!(続く)

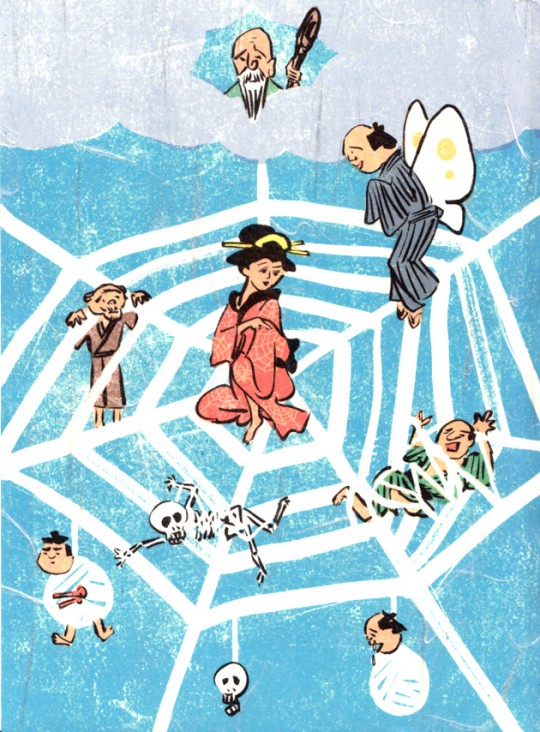

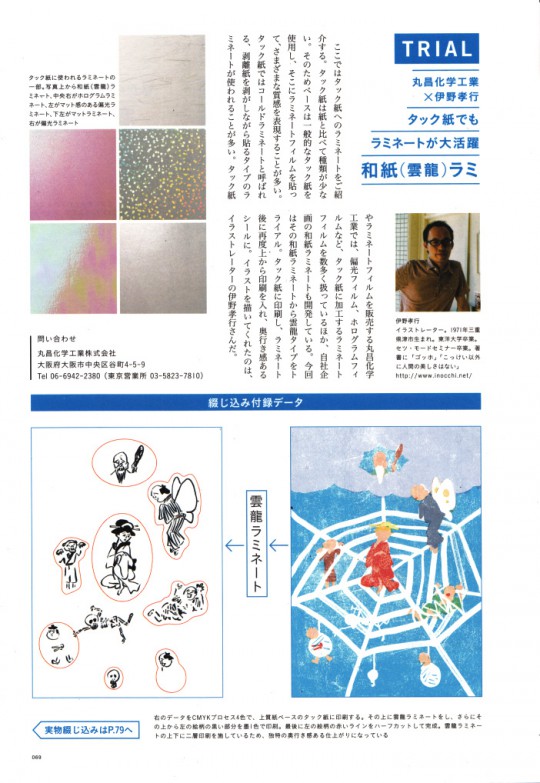

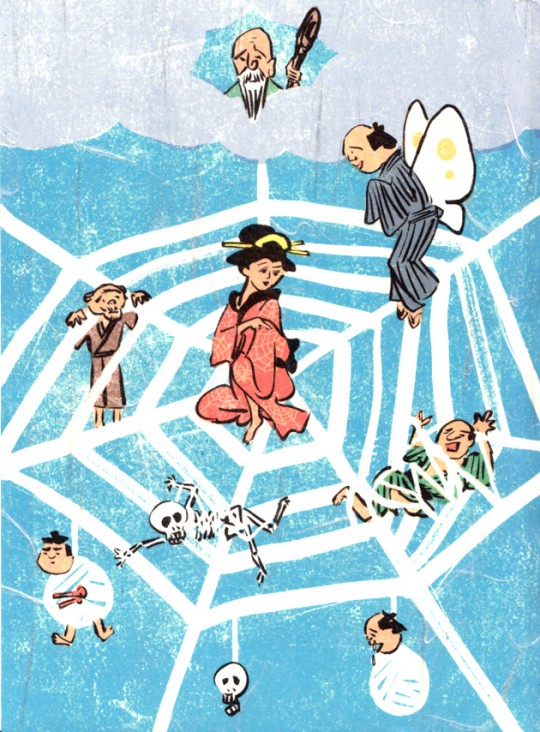

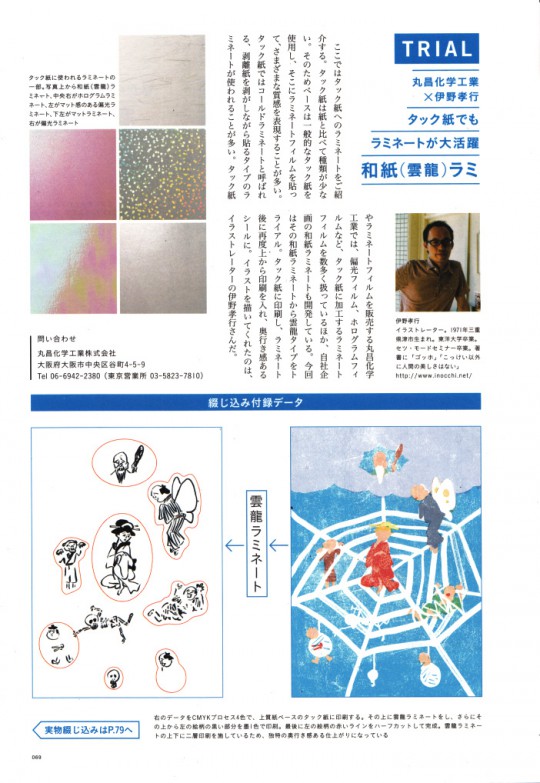

先週一週間、お休みをとったのはニューヨークに美術館巡りの旅に出かけていたからであります。またいずれご報告するとしまして、今週はグラフィック社「デザインのひきだし」14号で仕事したものの紹介です。印刷見本の一例として好きなことをして良いとのことで、私が担当したのは「雲龍ラミネート」というもの。これは和菓子や日本酒のラベルに使ったらちょうどよい技術です。 この作品自体がシールになっています。なのでお酒の瓶にも貼れる。構造は下の解説のようにシール面に4色でスミ線以外の色を刷る。その上に和紙の繊維の風合いに似せた膜を貼る。またまたその上からスミ線を刷る。つまりスミ線の上には繊維がかからない。お酒の名前などはこのようにやればパキッと目立つのであります。

この作品自体がシールになっています。なのでお酒の瓶にも貼れる。構造は下の解説のようにシール面に4色でスミ線以外の色を刷る。その上に和紙の繊維の風合いに似せた膜を貼る。またまたその上からスミ線を刷る。つまりスミ線の上には繊維がかからない。お酒の名前などはこのようにやればパキッと目立つのであります。 解説の左下にあるスミ線の絵に赤い輪郭線がありますが、この部分がシールとして剥がして使えます。雲か霞のような和紙の繊維をなんとか利用したかったので、蜘蛛女につかまる男たちの絵にしました。画像では風合いまではなかなかわからないので店頭で見かけたら是非、手に取って見ていただきたく思います。

解説の左下にあるスミ線の絵に赤い輪郭線がありますが、この部分がシールとして剥がして使えます。雲か霞のような和紙の繊維をなんとか利用したかったので、蜘蛛女につかまる男たちの絵にしました。画像では風合いまではなかなかわからないので店頭で見かけたら是非、手に取って見ていただきたく思います。

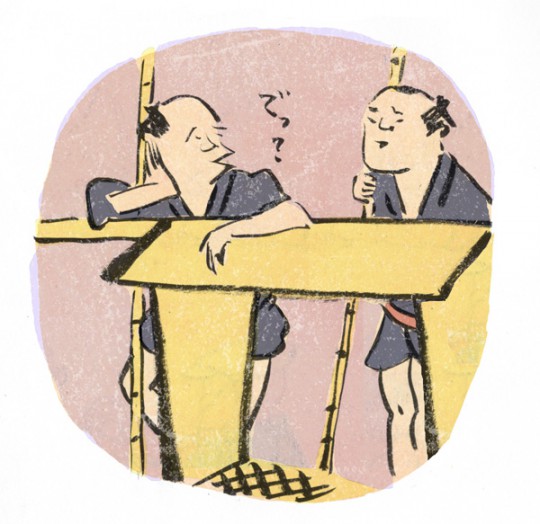

今月の「芸術新潮」略して「芸新」の藤田一人さんの「わたし一人の美術時評」、タイトルは「戦後は続くよどこまでも?」。昭和8年生まれの岡本信治郎さん、昭和10年生まれの菊畑茂久馬さんの展覧会を見て、そこには66年の歳月を経てなお「戦後」が横たわっていた。一面何もない焼け野原からの出発、「元軍国少年の一途なパワーと焼跡の解放感が、戦後日本美術における前衛の推進力になったに違いない」「その一方で多くの死者と廃墟の上に構築されていく繁栄に、心のどこかで疑問を抱き続けてもきた。そして時間を経るにつれて、虚栄の影が色濃くなる。」「私たち日本人はり越えるべき新たな指針を見出せぬまま、延々と“戦後”という時代が果てしなく続くのだ。」 それを受けての僕の絵はこれでした。1974年武道館を満員にしたという「中年御三家」の3人です。以前、永六輔さん(昭和8年生まれ)が小沢昭一さん(昭和4年生まれ)と野坂昭如さん(昭和5年生まれ)との間でも戦争体験が違うと書いておられた。(小沢さんは海軍兵学校で、永さんは学童疎開で終戦を迎える。)そんなことをついでに思い出して、三人いるから電車ごっこでちょうどいいかと。

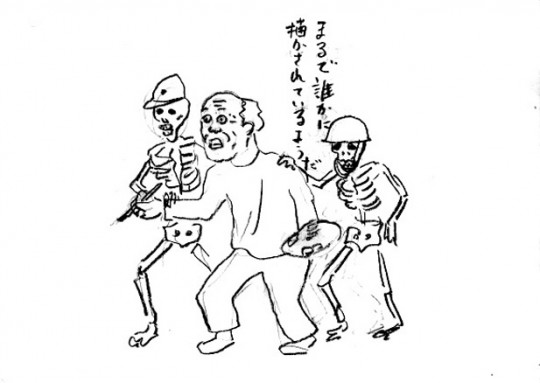

それを受けての僕の絵はこれでした。1974年武道館を満員にしたという「中年御三家」の3人です。以前、永六輔さん(昭和8年生まれ)が小沢昭一さん(昭和4年生まれ)と野坂昭如さん(昭和5年生まれ)との間でも戦争体験が違うと書いておられた。(小沢さんは海軍兵学校で、永さんは学童疎開で終戦を迎える。)そんなことをついでに思い出して、三人いるから電車ごっこでちょうどいいかと。 戦争で亡くなった戦友の亡霊に「描かされる」老画家の案。

戦争で亡くなった戦友の亡霊に「描かされる」老画家の案。 ナルコレプシーで居眠りをした色川武大さんの案。「麻雀放浪記」は戦後の焼跡でないとやはりあのドラマは生まれない。あの時代は、空襲の恐怖もなくなり言論の自由も与えられ、貧しかったけどとにかく明るかった。焼け野原になったけどその上の青空はなおさら明るかった、というようなことを読んだり聞いたりする。この前表紙を描いた木内昇さんの「笑い三年、泣き三月。」もまさにそうだったし、和田誠監督は「麻雀放浪記」を映画化するときにそこに気をつけたと書いておられたと記憶する。僕は(昭和46年生まれ)、戦争どころか戦後という実感もないのだけれど。近年、時代の雰囲気は明るくない、これから先どうなるんでしょうか?

ナルコレプシーで居眠りをした色川武大さんの案。「麻雀放浪記」は戦後の焼跡でないとやはりあのドラマは生まれない。あの時代は、空襲の恐怖もなくなり言論の自由も与えられ、貧しかったけどとにかく明るかった。焼け野原になったけどその上の青空はなおさら明るかった、というようなことを読んだり聞いたりする。この前表紙を描いた木内昇さんの「笑い三年、泣き三月。」もまさにそうだったし、和田誠監督は「麻雀放浪記」を映画化するときにそこに気をつけたと書いておられたと記憶する。僕は(昭和46年生まれ)、戦争どころか戦後という実感もないのだけれど。近年、時代の雰囲気は明るくない、これから先どうなるんでしょうか?

メトロポリタンにはゴッホがたくさんあった。絵の前に立つと、絵の具という平面を塗る為の物質が、盛り上がって立体物になっていることに毎度ながら驚く。今とくらべて絵の具も安いものじゃなかっただろうに、この気前のよい使い方。ゴッホは金の使い道を知っていたわけだ。ゴッホは絵と人生を同時に語られてしまい、それによって絵だけを見てもらえなくて損をしている。絵と人生を近づけて語ることは、絵を見る場合プラスばかりではなく邪魔にもなる。…しかしだ、やはりこうして絵の前に立つと、とても気持ちがなぐさめられる。ゴッホの絵にはそういう作用がある。描かれているのは飲み屋のおばさん、近所の風景、自画像なのに…。セザンヌは絵の為に絵を描いたけど、ゴッホは人生のために絵を描いている部分もあると思えてくる。だからそんな気分になるのかな?見てるこっちもつい、ゴッホの人生と絵を近づけてしまいそうになるのも自然なことかもしれない。

メトロポリタンにはゴッホがたくさんあった。絵の前に立つと、絵の具という平面を塗る為の物質が、盛り上がって立体物になっていることに毎度ながら驚く。今とくらべて絵の具も安いものじゃなかっただろうに、この気前のよい使い方。ゴッホは金の使い道を知っていたわけだ。ゴッホは絵と人生を同時に語られてしまい、それによって絵だけを見てもらえなくて損をしている。絵と人生を近づけて語ることは、絵を見る場合プラスばかりではなく邪魔にもなる。…しかしだ、やはりこうして絵の前に立つと、とても気持ちがなぐさめられる。ゴッホの絵にはそういう作用がある。描かれているのは飲み屋のおばさん、近所の風景、自画像なのに…。セザンヌは絵の為に絵を描いたけど、ゴッホは人生のために絵を描いている部分もあると思えてくる。だからそんな気分になるのかな?見てるこっちもつい、ゴッホの人生と絵を近づけてしまいそうになるのも自然なことかもしれない。

思ったよりも安かったらしいです。「寿司田」明日はニューヨークから電車で80分、ハドソン川沿いにある「ディア・ビーコン」という美術館に行く。大旅行の中の小旅行、これが楽しみなのだ。(つづく)

思ったよりも安かったらしいです。「寿司田」明日はニューヨークから電車で80分、ハドソン川沿いにある「ディア・ビーコン」という美術館に行く。大旅行の中の小旅行、これが楽しみなのだ。(つづく)