「サラリーマンは気楽な稼業ときたもんだ」かどうかはサラリーマンをやったことがないからわからない。三流大学を出た後、サラリーマンになるはずだった私の人生はどういうわけか、こういうことになっている。「将来の職業」という小学校時代の作文で「お父さんの後を継ぎたい」と書いた。父親はサラリーマンだった。単にそう書きたかっただけだ。

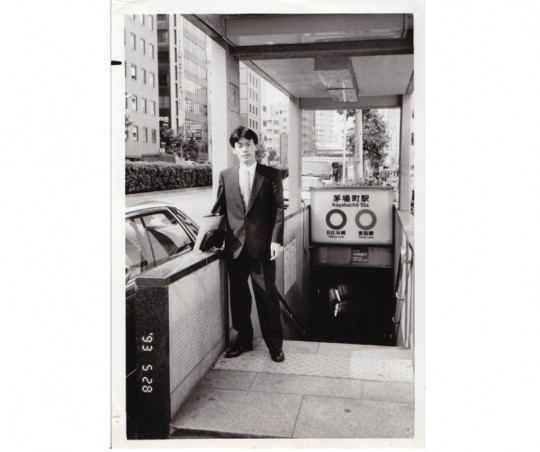

ただ父親は作業服のサラリーマンだった。「サラリーマン」といえばなんとなくスーツの人を思いおこす。こんな私も2ヶ月間だけ就職活動をしていたことがある。四月からはじめて(遅い!)六月にやめた(早い!)。最初はスーツを着るのが嬉しかったけど、暑くなってくると嫌になった。折しもバブル崩壊2年後。後少し早く生まれてたら今頃何をやってただろうか?サラリーマン?たぶん何年か勤めた後退職して同じことしてる気がする。

就職活動してた時、希望の仕事は「営業」と書いていた。これは今考えると完全に、「自分がわかってない!」と言える。最も向いてない、というか苦手な仕事なのだ。今はフリーランスだから「営業」も自分でやらなければいけないのだが、自分の中の営業部は外回りを全然してくれない。そろそろなんとかしなくてはいけない…。誰かかわりにやってくれないかな〜。

小さいときから絵を描いたりすることが一番の心の慰めであったが、そんなものはプロとしてとうてい通用するものではないと決めつけていた。しかし、夏が近づくにつれアホのようにスーツが暑くなり、思い切って就職活動まで脱ぎ捨ててしまった。ヤフーかなんかのアンケートで、誇りの持てる職業の上位はみんな作業服の仕事だった。直接的に人の役に立っているからだろう。スーツはやはりイギリス人が着るのが一番似合う。高温多湿の日本の夏にスーツに革靴は絶対無理がある。ご苦労様です。私は貧乏とひきかえに涼しい格好を手に入れ、通勤地獄から逃れられました。 人生について、自分について何もわかっていないバカ面をスーツの上にのっけている。しかし今思えば人生の別れ道に立っているわけだ。そんなおおげさなもんでもないか。

人生について、自分について何もわかっていないバカ面をスーツの上にのっけている。しかし今思えば人生の別れ道に立っているわけだ。そんなおおげさなもんでもないか。

丹下京子さんとの二人展「鍵」開催まで2ヶ月を切った。(8/27〜9/1HBギャラリー)毎月4枚ペースで描いて来たので、そんなに焦ることはないけど、失敗が続くと「あれ?どうしちゃったんだろ?」と不安になりますね。自分の才能に対して。ひとり20枚ずつ描く予定で、もう13枚描きました。その中で4枚連続失敗というのが2回あった。なぜ失敗するのか?それも同じ失敗をなぜ繰り返すのか?分析できたら面白いと思うけど、いまいちわからない。二人展「鍵」は谷崎潤一郎の原作に極めて忠実に描いているが、絵に置き換えるときに多少ものごとをかえることもある。ここに4枚連続で失敗した絵の部分を載せます。小説にこんな猫でてくるの?とお思いのお方は是非展覧会に足を運んで下さい!(ちなみに失敗したのは猫以外の部分です。)※画像はクリックすると鮮明になります。

タイトルが「天才伝説」ですが、僕のことではありません。それはまた後ほど。

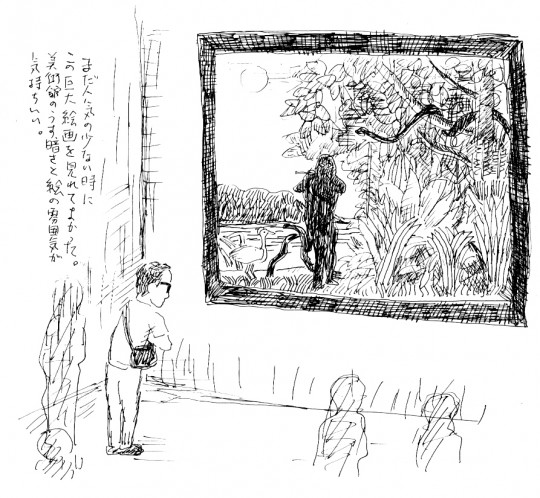

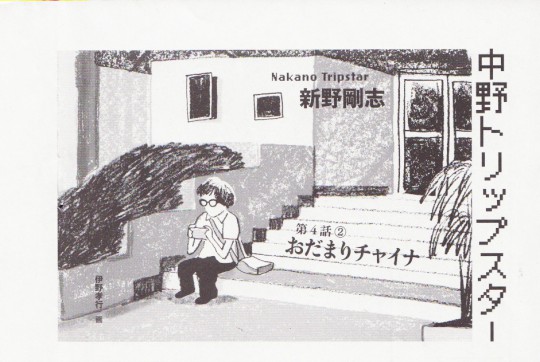

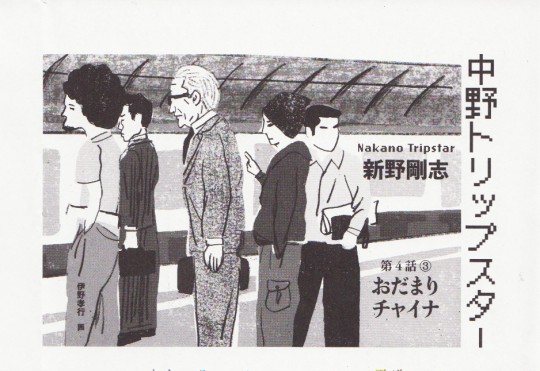

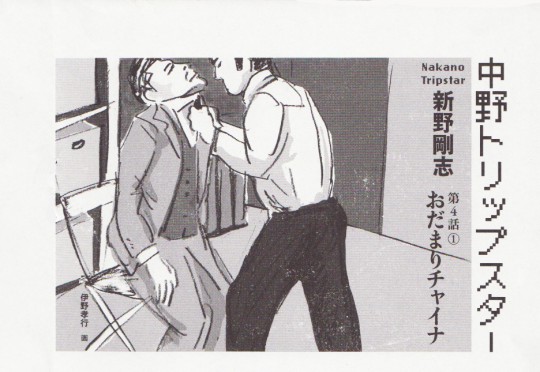

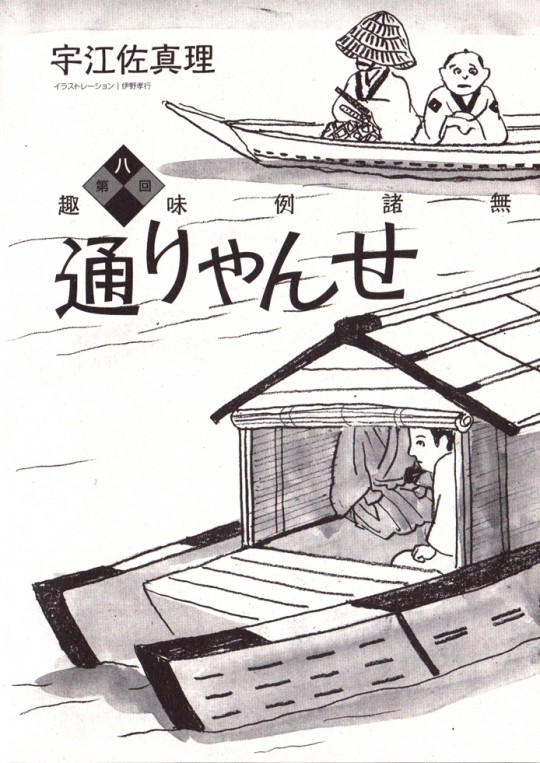

とりあえず新潮社のPR誌「波」で連載中の「トリップスター」の挿絵でも載せておきます。こういうタッチだと、もっと絵を単純化したくなるんですけど、具体的な描写も小説の面白味なので毎回どこまで描くか悩んでます。

「トリップスター」はTISのサイトにもアップしてありますので良かったら見て下さい。こちらです!

同じくTISのサイトで、僕が今までずっと見たかったものが見られました。それは峰岸達さんによる「横山やすし天才伝説」の連載時の挿絵です。小林信彦「横山やすし天才伝説」は僕の愛してやまない本。人間くさすぎる横山やすしを、決してウェットにならず、時にドライすぎる観察眼で描いた傑作評伝です。単行本になってからちゃんと読んだので、連載の時の挿絵は見てないものが多かったのです。その念願がやっとかないました。そして素晴らしい!大好きです!この仕事は峰岸達さん以外に出来る人はいない。こんな巡り合わせが、僕のイラストレーター人生にも訪れるまでがんばりたい、と決意をかたくしました。

本の内容は頭に入ってましたが、挿絵を順番に見て行くと、本の感動とはまたちがった感動がありました。本を読んだことのない人でも胸にくるものがあるでしょう。やっさんの物語はちょっと悲しいけど、最後の挿絵がまさにぴったり。「横山やすし天才伝説」全挿絵52点

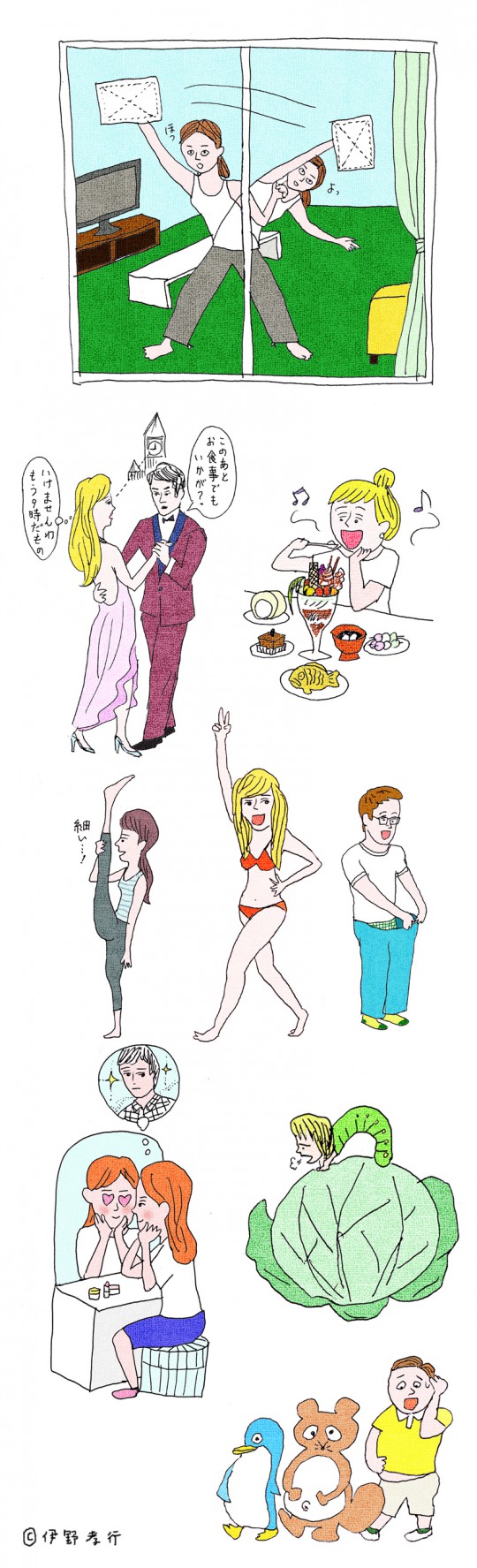

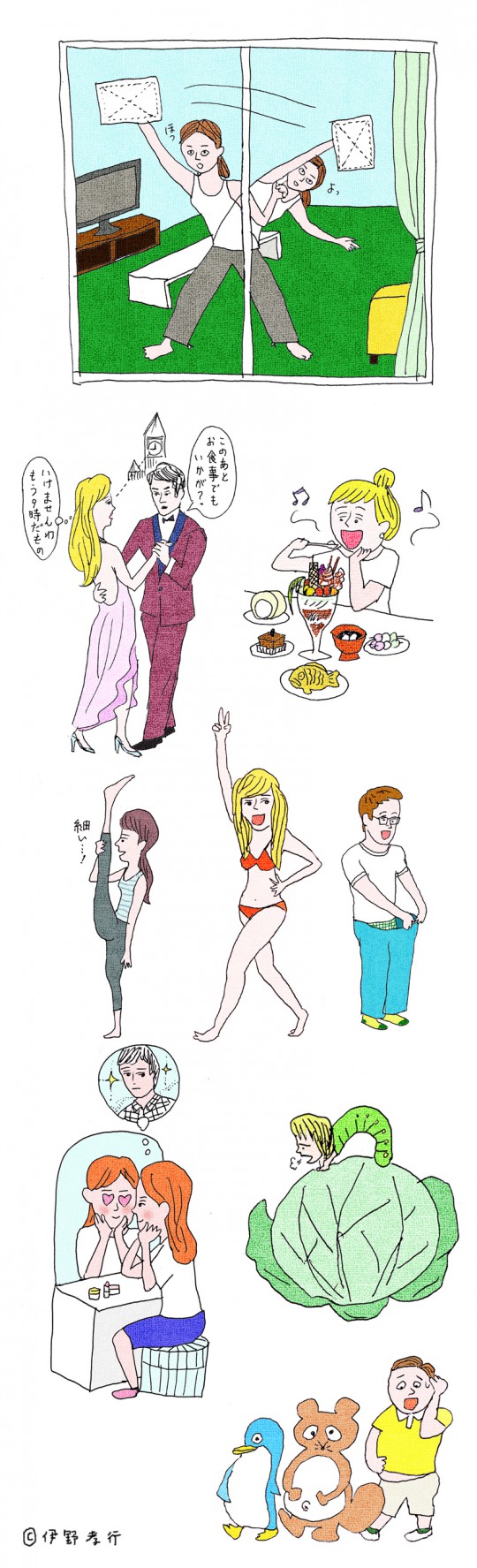

DHCの商品を購入されるお客様に毎月届く「みんな、げんき?」という雑誌でお仕事しました。内容は「私の成功、失敗ダイエット」という読者様の経験談をいくつかイラストレーションにしました。上から順番に、家事をするとき必要以上に体を動かして成功。夜9時以降は食べないことで成功。甘いものの誘惑に負けて失敗。3人は成功して喜んでいる人。恋して成功。キャベツダイエットで虫になった気分で失敗。ポッコリお腹の失敗した3人。てな感じです。クリックするとピンぼけ画像も鮮明に、そして無駄に大きくなるでしょう!

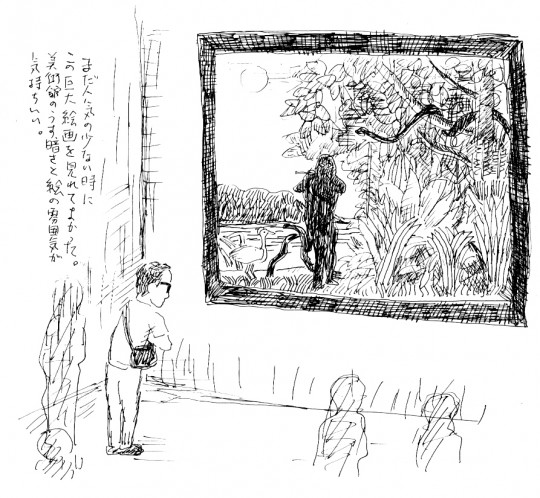

国立新美術館に「オルセー美術館展・ポスト印象派」と「ルーシー・リー展」を観に行った。土曜日でもあったし、雑誌やテレビでも特集されまくっているので、絶対に混む!と思い、開館と同時に入場し、いったん出口まで進んでから、引き返して観る、という方法を実行してみた。

イモ洗い状態で観るのは、本当にご免です。こう言っては何だが、観に来る人の9割は、絵を観に来るわけではなくて、教養を身につけに来ているのだ。それでもいいけど、あのイヤホンガイドみたいなものが、人の流れを余計に渋滞させてしまう。あれは借りたことがないのだが、どんなことを言っているのだろう?かくいう僕も歌舞伎を観に行く時は借りたりする。古典はどうしてもわからない部分があるし…。絵は一瞬でわかるものである。たしかに言われてみて気がつくこともある。でもわからない人は一生その絵の前に立っていても理解出来ないものは理解できない。絵を理解する方法は本を読むより、自分で描いてみることが一番だ。美術館に行って絵の前に立ち、自分の絵がなんてショボイのだろうと、実感すると同時にその絵の素晴らしさを知る、これ以上の理解があるだろうか?

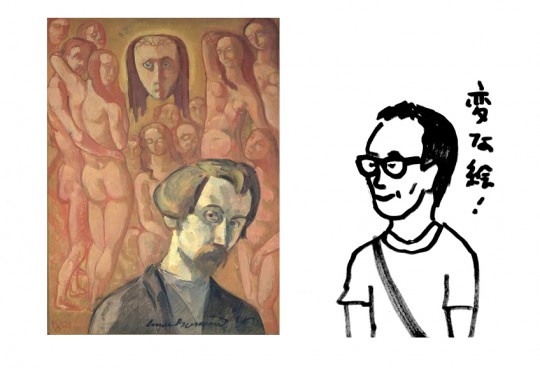

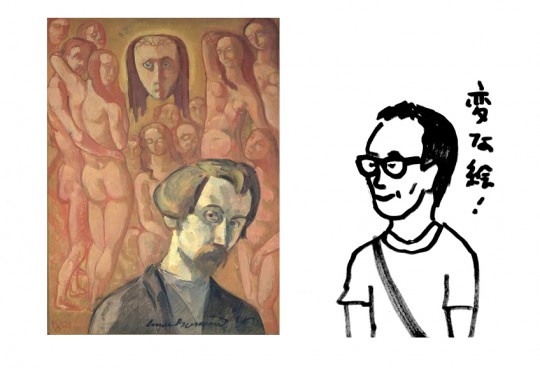

友達たちとは美術館の中で落ち合うことにして、各自行くことした。開館10分前に着いたが、すでに100人くらいの列ができていた。しかし企みは功を奏して、半分くらいはゆっくり観ることができた。奥の部屋から引き返して、ボナール、ルソー、ゴーギャン、ゴッホとゆっくり観ることができた。(下の絵はクリックすると大きく鮮明になります) セザンヌの部屋で人の波に飲み込まれてしまったことが残念。やはりセザンヌは本当に素晴らしい。その後の絵画の進化の元になるものが、すでに塗り込められている。この時代の他の画家の絵には文学性があるけれど、セザンヌはそれを排除して、純粋絵画の詩情のみで勝負を賭けているところがいたく感動的だった。ゴッホやゴーギャン、ルソー、ボナールも良かったがベルナール(ゴッホとゴーギャンの共通の友人)という人の絵もたくさん来ていた。ベルナールの「象徴的な自画像(幻視)」という作品がかなりおかしく「これは変だ!」「ポストカード買おう」と友人達と盛り上がっていたが、案の定、ポストカードにはなっていなかった。ベルナールの中でも異質な作品だと思う。ネットで画像を探してきた。(この絵もクリックすると大きくなります)

セザンヌの部屋で人の波に飲み込まれてしまったことが残念。やはりセザンヌは本当に素晴らしい。その後の絵画の進化の元になるものが、すでに塗り込められている。この時代の他の画家の絵には文学性があるけれど、セザンヌはそれを排除して、純粋絵画の詩情のみで勝負を賭けているところがいたく感動的だった。ゴッホやゴーギャン、ルソー、ボナールも良かったがベルナール(ゴッホとゴーギャンの共通の友人)という人の絵もたくさん来ていた。ベルナールの「象徴的な自画像(幻視)」という作品がかなりおかしく「これは変だ!」「ポストカード買おう」と友人達と盛り上がっていたが、案の定、ポストカードにはなっていなかった。ベルナールの中でも異質な作品だと思う。ネットで画像を探してきた。(この絵もクリックすると大きくなります) ゴッホの手紙はベルナール宛のものもたくさん残っている。ベルナールはゴーギャンとは仲違いしてしまったようだが、ゴッホとは終生の友達だった。でも絵はゴーギャンに近い。ゴーギャンとベルナールのまわりに集まった画家たちはポン=タヴェン派と呼ばれている。そう考えるとゴッホは当時から特異な存在であった。120年経った今もゴッホに似た画家はいない。ゴッホとセザンヌは片田舎で孤独に制作し、ゴーギャンはタヒチに渡り孤独に制作した。巨匠たちはある時期から孤独に制作しているのである。僕もツイッターなどでチラチラよそ見するのをやめてドッカと腰を下ろし、絵を描いたほうがいいのではないかと反省してしまった。

ゴッホの手紙はベルナール宛のものもたくさん残っている。ベルナールはゴーギャンとは仲違いしてしまったようだが、ゴッホとは終生の友達だった。でも絵はゴーギャンに近い。ゴーギャンとベルナールのまわりに集まった画家たちはポン=タヴェン派と呼ばれている。そう考えるとゴッホは当時から特異な存在であった。120年経った今もゴッホに似た画家はいない。ゴッホとセザンヌは片田舎で孤独に制作し、ゴーギャンはタヒチに渡り孤独に制作した。巨匠たちはある時期から孤独に制作しているのである。僕もツイッターなどでチラチラよそ見するのをやめてドッカと腰を下ろし、絵を描いたほうがいいのではないかと反省してしまった。

同時開催の「ルーシー・リー展」は素晴らしかった。オルセーと違って個人の作品をまとめて観ると、その作品群が作者の死後もメッセージを発し続けているのが、とても実感できる。すっかり見入ってしまった。ルーシー・リーがウエッジウッド社と提携してジャスパーウェア(青地に白の有名なシリーズ)を手がけた試作品があった。結局日の目を見なかったのだが、なんとなくわかるような…。そういうのも観れて面白かった。

おわり。

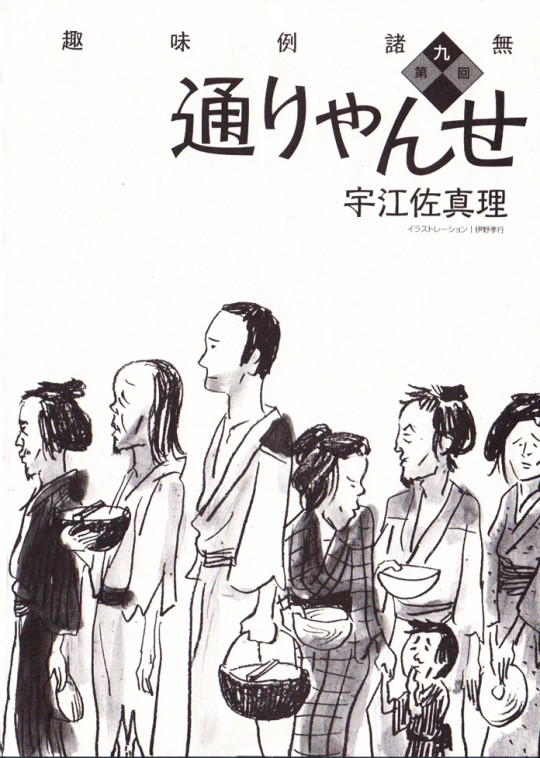

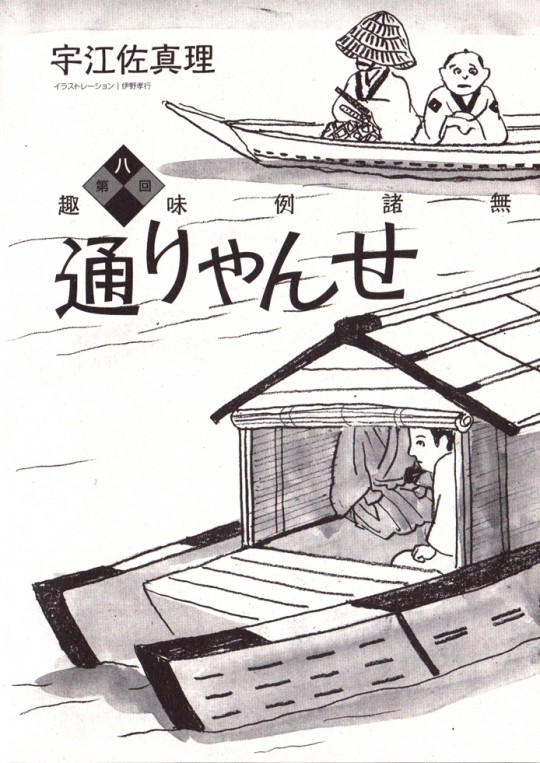

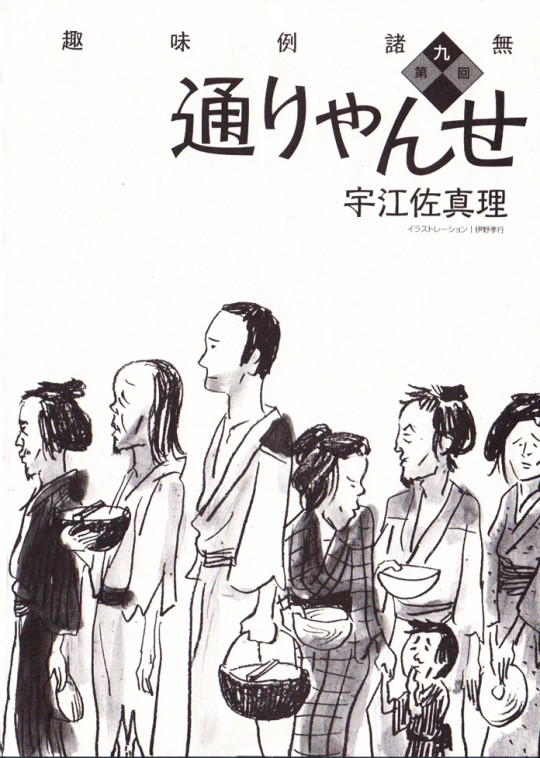

最近、モノクロの絵ばっかり更新しているが、今回もモノクロ。たぶん来週もモノクロ。今週は「野生時代」で連載中の「通りゃんせ」から。この連載もあと一回で終わってしまう。飢饉にあえぐ村人がお救い小屋でおかゆをもらうために並んでいるところなど。山田風太郎は本の中でよく言ってたが、現代の我々は、贅沢しない普通の食事であっても、江戸時代の大名よりいいもの食べてるそうである。江戸時代もいいけど、飢饉だけはかんべんだ。余談だが、日本ほどいろんな国の食べ物を日常的に食べている国もないのではなかろうか。朝は日本食、昼は中華、夜はイタリアンなど、日常的である。石田純一は、一番イタリアンが美味しい国、それは日本だと言っているが…。

人生について、自分について何もわかっていないバカ面をスーツの上にのっけている。しかし今思えば人生の別れ道に立っているわけだ。そんなおおげさなもんでもないか。

人生について、自分について何もわかっていないバカ面をスーツの上にのっけている。しかし今思えば人生の別れ道に立っているわけだ。そんなおおげさなもんでもないか。