佐川急便の社内報にイラストレーションを描きました。依頼がきて判明したことですが、僕のセツ時代の友達、サトちゃんがこの社内報のデザインをやっているらしく、そんな経緯で僕が描くことになったのです。サトちゃん曰く、「今月のイラストをどうしようか?と思いながら道を歩いていたら『R25』が落ちていて、それ見ると伊野さんが載ってたから頼むことにしたよ。」ということでした。捨てる神あれば拾う神ありだな。

いつもはわざと色をはみ出させたり、肌をピンク色にしたりしてるが、今回は極力おとなしくしました。自分をおさえるというのもわりと楽しかったです。自分が思ってる個性とは何か?考えさせられます。夏バテ対策ということでこんな絵も…。

新潮社のPR誌「波」で新野剛志さんの「中野トリップスター」という小説に挿絵をつけています。今月で第1話目が終了ということで、まとめて挿絵を載せてみます。1話は全部で5回あったけど、ここには4枚しか絵がありません。第2回目のがあんまりいい出来ではなかったのでボツにしました。来月からは第2話が始まります。

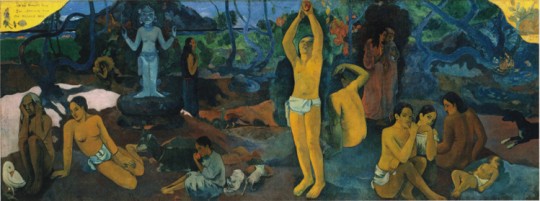

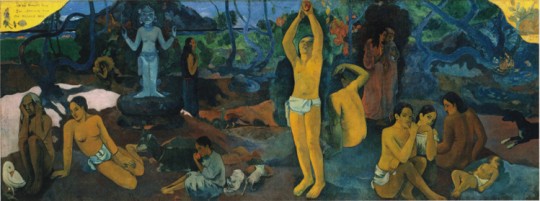

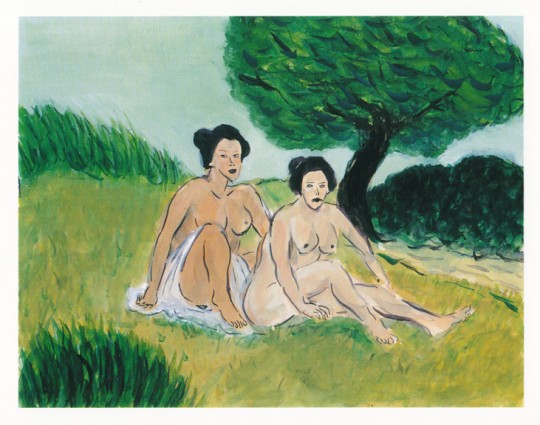

ゴーギャン展に行ってきた。タヒチには行ったことがないが、たぶんゴーギャンの絵に描かれているようなところではないと思う。このあいだテレビで見たけど、ハワイのようなところだった。誰もが思い描く楽園。しかしゴーギャンの絵を観て楽園だなんて思えない。神話の絵巻をみているようだ。善も悪も生も死も未分化で、友達のように寄り添う。文明開化された自我の中から無意識が覚醒し、ジャングルの奥には自分を投影できる闇がある。それがゴーギャンのタヒチであり、それはまたゴーギャン自身の姿なのだ。 印象派の画家達は身近なところでモチーフを見つけている。それが新しかったのだが、ゴーギャンは海を越えてしまった。最後は非業の死を遂げた。ゴッホにしろセザンヌにしろ昔の芸術家の覚悟はすごい。芸術家で最も大切なのは腹をくくることである。

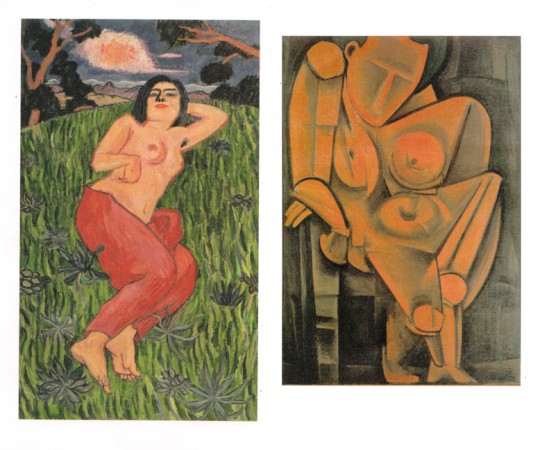

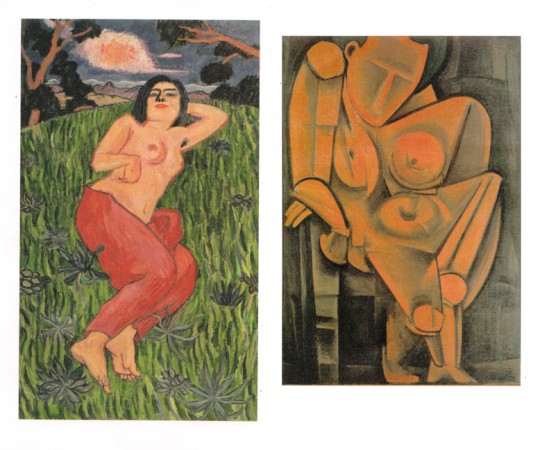

印象派の画家達は身近なところでモチーフを見つけている。それが新しかったのだが、ゴーギャンは海を越えてしまった。最後は非業の死を遂げた。ゴッホにしろセザンヌにしろ昔の芸術家の覚悟はすごい。芸術家で最も大切なのは腹をくくることである。 美術館の常設展では萬鉄五郎も観れた。ゴーギャンに似てるところがあると思ってたが、実際さっきゴーギャンを観てきたばかりの眼でみると、全然似ていなかった。間近に観ると鼻の穴がでかかった、脇毛もあわせて、これ以上小さくてはいけない必要な大きさである。萬鉄五郎はキュビズムっぽいのも描いてるが、これもちゃんと萬鉄五郎の絵になっている。また他に、木村荘八の大作「新宿駅」が観れて感激であった。木村荘八の描写力は挿絵画家であったことにより鍛えられた面もあると思う。当時の風俗、新宿駅を知る上で写真では映らない雰囲気を知ることができる。単なる画家ではできない芸当である。画像がなくて残念。

美術館の常設展では萬鉄五郎も観れた。ゴーギャンに似てるところがあると思ってたが、実際さっきゴーギャンを観てきたばかりの眼でみると、全然似ていなかった。間近に観ると鼻の穴がでかかった、脇毛もあわせて、これ以上小さくてはいけない必要な大きさである。萬鉄五郎はキュビズムっぽいのも描いてるが、これもちゃんと萬鉄五郎の絵になっている。また他に、木村荘八の大作「新宿駅」が観れて感激であった。木村荘八の描写力は挿絵画家であったことにより鍛えられた面もあると思う。当時の風俗、新宿駅を知る上で写真では映らない雰囲気を知ることができる。単なる画家ではできない芸当である。画像がなくて残念。

先月の「泉麻人のロケ地探偵」はドラマ「気になる嫁さん」から。毎回、資料として取り上げる映画やドラマのDVDを送ってもらっていて、それを観るのがこの仕事の楽しみでもある。前回の「警視庁物語」は全部で4本観た。そのうち絵で描いた「代官山診療所の看板の巻かれた電柱」が見えるのはほんの数秒。今回の「環八近くの粕谷のガスタンク」もほんの2、3秒のシーン。だが、今回の「気になる嫁さん」はロケ地シーンだけを集めて短く編集されたものだった。厳しいスケジュールの中、観るのは非常に楽である。後で放映のときにじっくりドラマを味わいたい、というところなのだがウチはアナログ放送しか映らないからナァ…。(絵をクリックするとピントが合う)

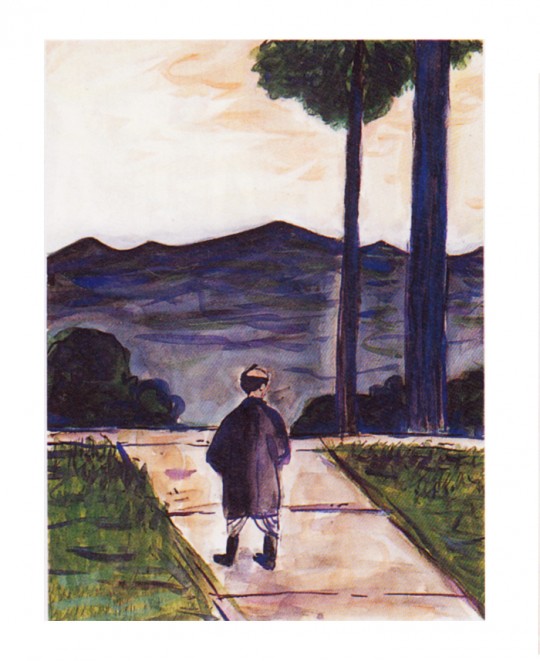

(先週からのつづき)当時は若い人で時代物を描こうとする人がほんとに少なかったので「君は変わってるね〜」とよく言われた。まわりの同年代の人をみても、自分だけ違うコースを走っているように思えてライバル意識もなかった。そんな状況にちょっと得意になっていたところもあるだろう。 「ゆうぐれ」

「ゆうぐれ」

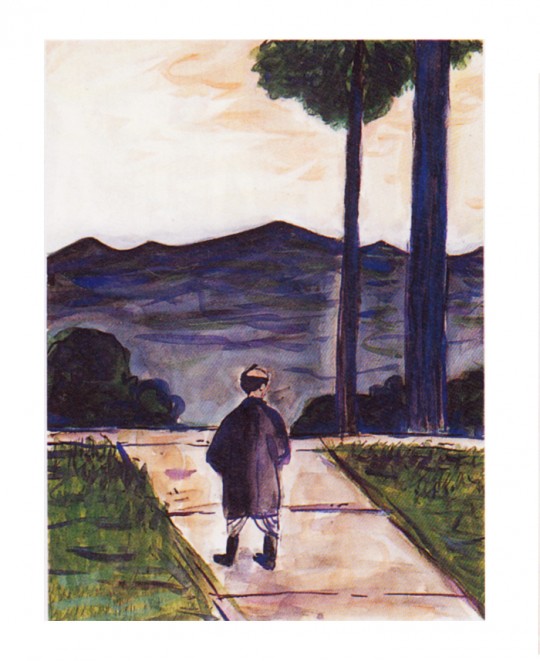

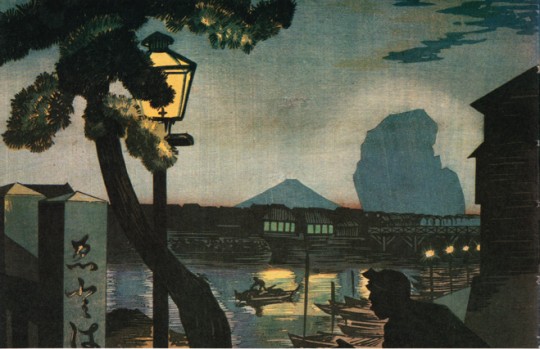

昔の挿絵をよく見ていた。木村荘八、小村雪岱、石井鶴三が私のビッグスリーだった。今のイラストレーションの上質な部分はこういうところからも受け継がれている。ちなみに岩田専太郎は好きじゃない。あのセンスは後々、劇画やアニメに流れていくものがある。また、明治の浮世絵、小林清親、井上安治も大好きだ。 石井鶴三「大菩薩峠」より(小村雪岱、木村荘八は今でもよく取り上げられるので、石井鶴三を載せてみた)

石井鶴三「大菩薩峠」より(小村雪岱、木村荘八は今でもよく取り上げられるので、石井鶴三を載せてみた)

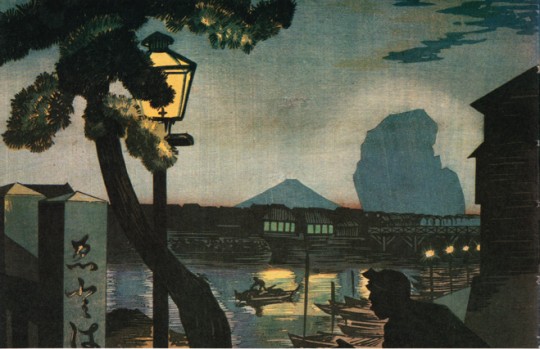

小林清親「江戸橋夕暮富士」

小林清親「江戸橋夕暮富士」

しかし、その後「チョイス」も落選続き、コンペも仕事も反応はなかった。いつかの自信もどこへやら、いったんそうなると、みんなと違うコースを走っているのも不安に思えはじめ、絵も二転三転してまったく自分を見失ってしまい、楽しまざる日々を送るしかなかった。今にして思えば、やりたいことは間違ってはいないが、どう見せるかの点で力不足だったのだろう。その後は開き直って今のような絵を描くようになった。

しかし、あのまま時代物専門で突き進んでいけばどうなったのだろう。よく時代物専門の人が着物を着て生活をしているのを見たりするが、あれはそうなるのも当然のことだ。そうなってる自分が想像つかないので、どっちにしろ専門にはなってなくて、今みたいなところに落ち着いていると思う。もう専門になる気はないが、得意分野には育てたい。捲土重来を期して、思う存分時代物の仕事がしたいものである。(おわり)

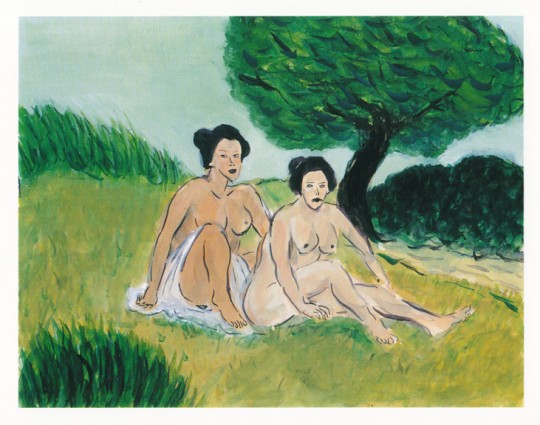

下は12年前に描いた絵。当時はこんな感じの「マゲもの」ばかり描いていた。まだイラストレーションというよりは絵画的気分が濃厚である。なぜこのような絵ばかり描いていたかを、今回は述べてみようと思います。 「ひなたぼっこ」

「ひなたぼっこ」

イラストレーションの父は「絵画」であり、母は「デザイン」である。何をどう描けばイラストレーションとして成立するのか、デザインから考えた方が答えは導きやすい。イラストレーションはデザインから分業されたものだから。しかし当時、絵の勉強だけしていた私は、なかなか糸口がつかめなかった。小手先で描いたイラストレーションで仕事は経験済みだったが、この先通用しなくなる予想はついていたので、何かもう少しズッシリとしたものを押し出して行かねばいけないと思っていた。そんな時「時代物」なら目的がはっきりしていて修行するにはいいと思った。それに当時は若手の少ないジャンルで、ここの空き地は狙うしかないと、野心がモリモリ湧いてきた。

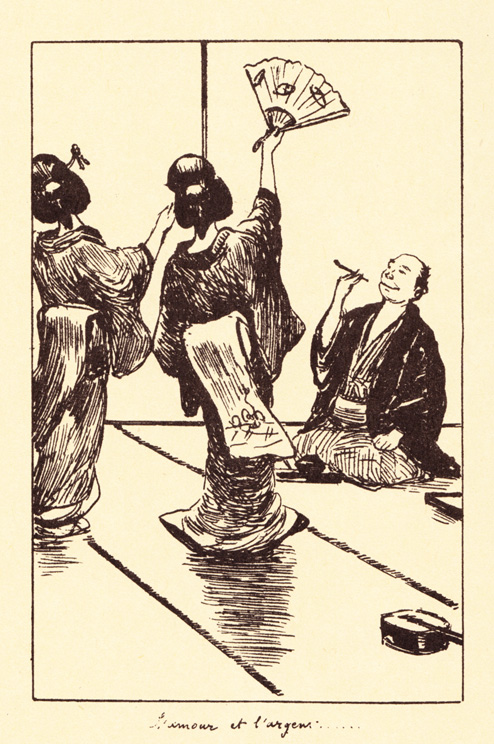

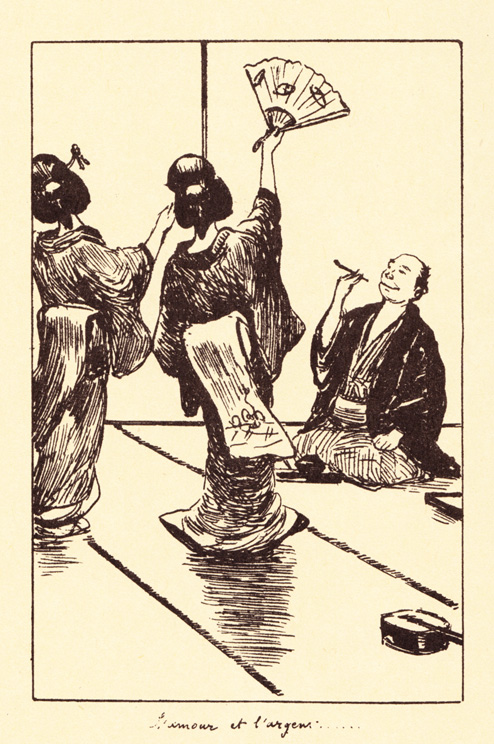

ところで、「浮世絵」の世界と、写真に残された幕末の頃のご先祖様の姿がかけはなれていて、最初はどうも頭の中で結びつかなかった。西洋人ジョルジュ・ビゴーの描いたスケッチは、なるほどこうだったろうと、納得がいくが、浮世絵の中の先祖達はかなりデフォルメされている。この洗練された美意識は今の日本人からはだいぶ失われてしまった。江戸時代は「浮世絵」と「写真」と「ビゴー」をミックスしたところにある。そのミックスをする場所は頭の中にしかない。他にもミックスする材料はあるし、調合も各人各様なのだが、本筋は外したくない。アニメ顔の時代物なんて許せないのだ。「時代物」の本筋は何も、浮世絵、日本画系のみにあるあけではない。ビゴーの絵も本筋である。ここにヒントを見いだして、非浮世絵日本画の時代物を描いてみようと思った。 ビゴー「東京芸者の一日」より

ビゴー「東京芸者の一日」より

幕末江戸を訪れた外国人の記述に、日本人は夏はほとんど裸で道を歩いているとあった。まず最初に「裸婦」の時代物を描いてみた。気分はゴーギャンで。これが冒頭に載せた絵だ。この「新しい時代物」の計画は図にあたり、初めて出した「イラストレーション」誌の「チョイス」で一発入選し、特別賞をもらったが、世の中そうはうまくいかなかった…。(次週につづく)